建築と文学と料理と生き方と。#本棚をさらし合おう

#本棚をさらし合おうという企画に乗って 、我が家の本棚を紹介してみよう。どのような紹介の仕方がよいかと考えた結果、今夜は、私の本棚を、公共図書館に倣い、大分類ー中分類ー小分類とジャンル分けする、という試みをすることとした。

5年前の引越しの時に判明したのだが、我が家の荷物の約半分は書籍である。

本棚のほか、チェストの中、テレビ台の下、スチールバスケットの中・・・隙あれば本置き場とし、新たな本を買う言い訳をする。そのため本は増殖し続けている。

本を読むという行為も、本というモノ自体も、本のある空間も、本を買いに書店に行くという時間も、全てをひっくるめて、私の生活には本は欠かせない。給料日には本屋に行って、財布が許す限りの本を、大人買いするのが至福の時だ。

さて本題。本棚をさらけ出す=持ち主の頭の中をさらけ出すということになるので、恥ずかしさもあるが、我が家にある本を大ざっくりと分類すると、

下記の4分野に分かれる。

A:仕事に関わる本

A1:ビジネス本

論理的思考力、コミュニケーション論、仕事術、

著名人のエッセイ

A2:建築専門書

A2-a:エンジニア的な本

建築設備、構造、構法の専門書、ディテールの本

A2-b:建築家の論文的な本

建築家の設計論、SD選書、TOTO出版本、

INAX出版本、10+1

A2-c : 建築作品集

建築家個人の作品集、海外の都市の作品集、雑誌

A2-d: 建築周辺分野の本

まちづくり、不動産、オフィス、シェア空間などの本

A3: デザイン関連書

デザイナーのエッセイ、サイン、フォント、グラフィック、

色彩などの本

B:暮らしに関わる本

料理の本、旅の本、松浦弥太郎の本

C:小説・エッセイ・詩集

D:写真集

ようやく本棚の写真にたどり着く。上の分類にしたがって、本棚をラベリングしてみよう。

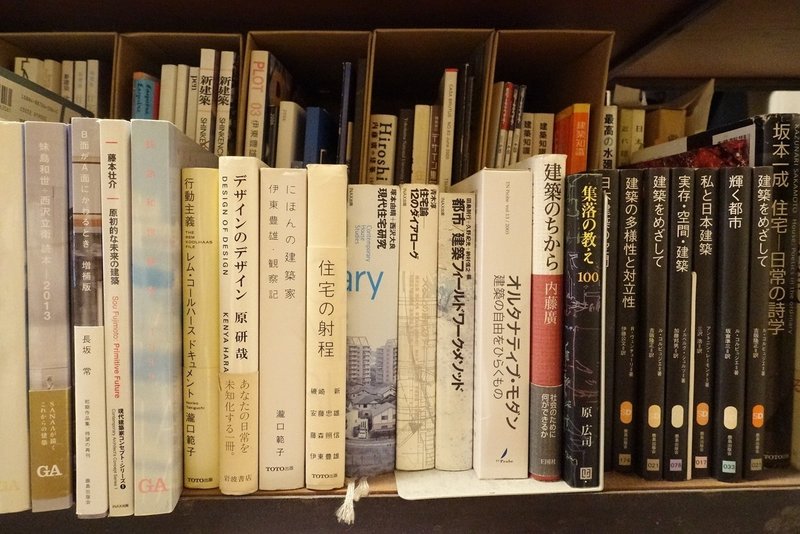

写真1:A2-b:仕事ー建築専門書ー建築家の論文的な本

〜A2-c : 仕事ー建築専門書ー 建築作品集

ル・コルビュジエ「建築をめざして」、原広司「集落の教え」、

「妹島和世読本」など、いわゆる建築本のど真ん中のエリア

写真2:雑多なエリア

「陰翳礼讃」谷崎潤一郎は、文学書でありながら、建築分野では、日本における美意識、空間の捉え方を理解する本として、読むべき本と推奨されている。

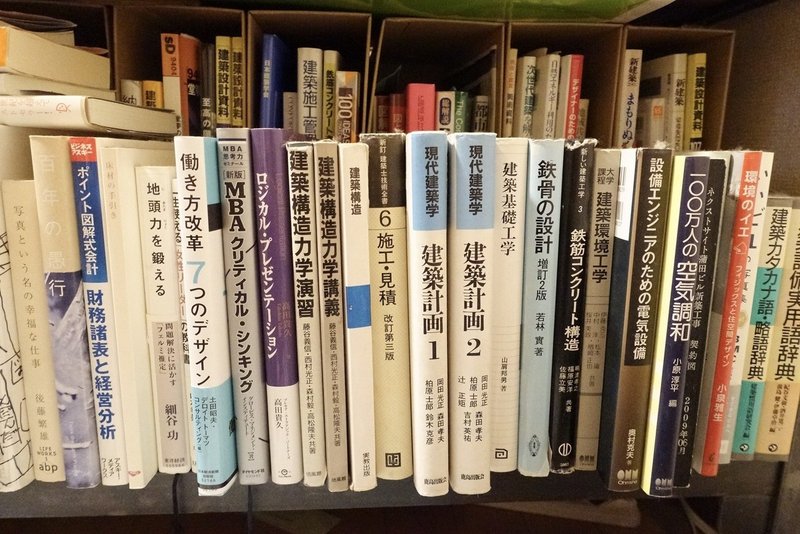

写真3:A1:仕事ービジネス本

〜 A2-a:仕事ー建築専門書ーエンジニア的な本

もっとも仕事寄りの実用的なエリア。

写真4:大型本のエリア

A2-c : 仕事ー建築専門書ー建築作品集〜A3: 仕事ーデザイン関連書

このエリアには、海外旅行先で購入した思い入れのある大型本も。

写真5:B:暮らしに関わる本〜 A2-d: 仕事ー建築専門書ー建築周辺分野の本

この辺りの建築関連書は、建築専門書なのか、教養本なのか、分野分けがしづらい。

写真6:チェストの中、厳選文庫本+単行本コーナー

C:小説・エッセイ・詩集、 時々 A1:ビジネス本

年に1〜2回、本棚の外に溢れている文庫本、単行本を入れ替える

選抜制エリア。分庫本は前後2列になっている。

このエリアに残す基準は、読み返したいかどうか。

写真7:ベッドのそばのリラックス本エリア

C:小説・エッセイ・詩集〜ゆるい仕事本

読みかけの小説、「仕事」と「生き方」の間のような分野の本も多い

写真8:スチールバスケットの本

A2-b〜d: 仕事ー建築専門書ー

建築家の論文的な本、建築作品集建築周辺分野の本

新刊を買ってこのエリアに入れることが多い。

建築の実務の参考書〜ビジネス書の間の位置付けの本が多い。

写真9:今年の夏休み以降購入した読みかけの本

主に書店で平積みにしてあるような話題の本が多い

こうして写真をとって、分類を記してみると、自分の所有する本の傾向が見えてきて、面白い体験であった。

分野分けについては、もう少し改善の余地がありそうだ。

建築本に関しては小分類まで作れたが、ビジネス書についても、財務知識、論理的思考力、マネンジメント論のような、「THEビジネス書」分野から、チームラボの本、FACTFULLNESSのような現在の「ビジネスの最先端」、「世界と日本の今」を読む本から、「これからの仕事」を考えさせるような本もある。

次はもっと素敵な分類ができますように。そして、この分類こそが、「私の今」と、「世界の今」の交点なんだろうな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?