デンマーク🇩🇰の森の幼稚園に行ってきた!

お久しぶりの更新になってしまった!

Nordfyns Hojskoleでの生活を始めて2ヶ月。

残すところ1ヶ月を切っている中で「デンマークの森の幼稚園」に見学に行った時のことをまとめておきたい。

思い返すこと4月の授業の初めで「この授業に何を望むか?」という問いが先生の方からあり、その中で「デンマークの学校や幼稚園や保育園等の施設に行きたい」という私たちの声が届いたものが今日のこの体験につながった。

こうやってデンマークでは「民主主義の考え方」のもと、「声が反映される経験」というのが日常生活の中によく存在する。

私たちの先生は「森の幼稚園」のことを「野生児幼稚園」と呼んでいたのだけど、なんで「野生児」なのか真相をここで探っていきたい。

野生

1 動植物などが自然に山野で育つこと

2 人が教育などによって整えられたりせず自然のままの状態で育つこと

野生児幼稚園のココが面白い!

私が見学に行って見て面白い仕組み・仕掛けがたくさんあったから順番に箇条書きで並べてみる。でも全部を記録したら恐ろしく長いnoteになってしまいそうだから前編と後編に分けてご紹介。

①基本的に先生は遊びに干渉しない

まず先生のスタンスの紹介。小見出しに書いたように「遊びに干渉しない」がモットー。予め先生や大人が用意した「決められた遊び」ではなく、子どもたちが自ら創造して遊びをスタートアップさせていくことに価値をおいていた。

私は思った。未来の実業家たちはこの遊びから生まれるだろうって。

自分でスタートアップし、試行錯誤し、磨いていく

子どもたちには測れないほどのパワーがある!

それを潰してしまったら勿体無いよね。

②基本的に外遊びが中心

この幼稚園の主な核としては「自然の中で、動物たちと一緒に、外遊び」。お部屋の中で遊ぶ時間はほとんどない。とにかく外!外!外!

「なぜそこにこだわりを持つのか?」はこの後順を追ってご紹介。言葉で伝えるのって難しいから「感じて」欲しいな。

天候が悪くても外で遊ぶよ。そこで名言を聞いたんだけど・・・

「天候が悪い日なんてない、服装が悪いだけだ」

なんと・・・!

③運転免許証はいらない!何歳でも車に乗れる

幼稚園にはこのようなカーステーションがあって、子供たちは自由にここから車を持ち出して園内で遊ぶことができる。子供の頃の車って特別に楽しいよね。毎週日曜日お父さんに連れられていく公園のゴーカートとか本当に楽しかったなあ。自分で操縦するのが本当にワクワクするんだよね。自分なりの工夫とか癖とかがあったりしてね。

そして車とかって危険が付き物。だからこそ「注意書き」ツールを使って「〜してはいけません」という文言がありがちだ。だけどこの幼稚園にはそれの代わりにこんな張り紙がドアの所に貼ってあった。(これは働くスタッフに向けて書かれたものらしい)

私たちは、それが好きです

ブランコで回転する

高いところへ登る(見守る大人たち)

水遊び、蛇口から水を汲むこと

砂場で鉄のシャベルで掘ること

私たちが忘れてはならないのは

ムーンカーは車庫の前ではなく、運動場内で使用すること

ムーンカーは力強く走り、タイルや丘の上ではなく、遊び場周辺で!!

つまり、車に乗って遊ぶ子も、水遊びをする子も、滑り台をする子も、自分が選んだ「遊び」で、みんなそれぞれが安全に楽しく遊べるように「こうすればいいよね」という考え方を大人たちで共有。「〜すべき」「〜しなければならない」は窮屈だけど、これは優しい世界だった。

④ノコギリステーション

車庫の隣には作業場があったんだけど、ここで男の子が写真でもみれる青色のノコギリを自分で操って木を切り落としていた。

「え、大丈夫?危なくない?」

日本人的感覚からいくと、びっくりしちゃう。だけどここはデンマーク。「正しい使い方を教えれば子供でもできる。それに危険なほどワクワクするもんじゃん?」ってな。

危険の先の成功体験ってドヤれるし、その積み重ねで好奇心や自尊心が刺激されてすくすく成長していくんだなあ。

「できるかどうかわからないこと」を大人の判断で「危険だから」と言ってやらせてあげることができなかったら、その子の貴重な学びや経験の場が奪われてしまうという視点も保育者は忘れてはいけない。「見守りながらもやらせる」ことで子どもが得られるものって大きいよなあ!やれる方法を工夫するのもまた大人の務めだね。とりあげるのって簡単。ダメってする方が簡単。だけどそこには先がない。

私は小学生の頃、雑草を切るためのよく切れるハサミで指を思いっきり切って大出血させたことがあったけど、痛い経験をしたことで、次からその痛みを二度と経験しないように気をつけようとか、「どうしたら良いか」って考えることができたし、お母さんありがとうやらせてくれて。私の記憶の限りでは見守ってくれてさえもなかったと思うけど。本当に私の時代に野生児幼稚園が存在していたら、ここで育ちたかった!!!!笑私も野生児になりたい。

⑤うさぎちゃんとカナリア

日本にも確か小学校くらいまでは教室で亀や金魚、お庭でウサギやニワトリがいたような・・・ここで考えてみたいのが「動物が学校にいる意味ってなんなんだろう?」

ここでは動物を自分達でお世話する責任だったり、まだ親と離れることが寂しい低学年にとっての癒しの場となったり、愛着、スキンシップ、そんな意味合いを込めてウサギを飼っているのだそう。人や動物が持つぬくもりって何歳になってもたまらないよね。

あとカナリアもいて、子どもたちは鳴き声を聞くのが大好きなんだって!わかる、私もスプラッシュマウンテンの青色の鳥が歌っているエリアが1番好き。笑 小鳥って本当に綺麗な鳴き声よね。

(余談だけど、デンマーク生活はかなり朝早くに鳥たちの鳴き声で起こされることもあるよ、自然との距離感バグ)

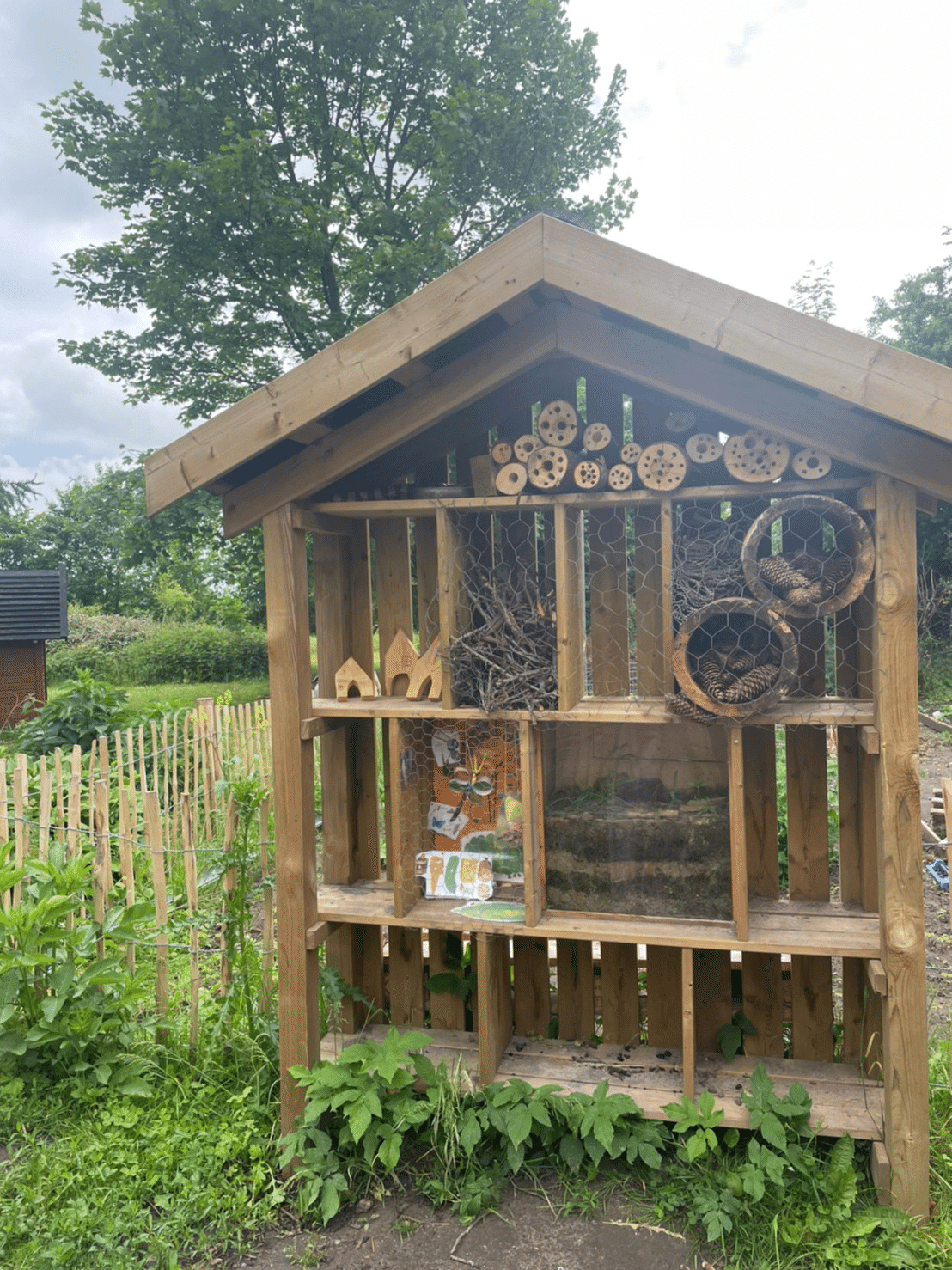

⑥昆虫ホテル

ウサギちゃんたちの隣には、みんなで作った「昆虫ホテル」が。捕まえた虫たちを画像真ん中のクリアケースの中に入れて昆虫たちの暮らしを覗くんだって。これ、小学生の時にやった!懐かしい!「どうしてその暮らしを選ぶのか」って人間にも、動物にも、昆虫にも、植物にも言えること。深追いすると面白い世界で、意外と昆虫から学べることがあるのかな?笑

(ちなみにまた余談だけど、デンマークに来て虫嫌いが克服されつつあるくらいに虫が多すぎて共存せざるを得ない)

⑦ガーデニング・果物園

園内にはガーデニングスーペースが!いちごやとうもろこしの絵があったから、これから夏に向けてぐんぐん育つのかな?春ってガーデンいじりに最適な季節!

種植え〜お手入れ〜水やり〜収穫まで全て子どもたちがやっている。「自分の口の中に入るものが一体どこから来ているのか?」それを「感じてほしい」というのが目的。植えた野菜たちもそうだけど、今の時期雑草だってグングン育つ。だから雑草抜きも大変なんだって。どれが雑草で、どれが食べられるものなのか、という学びにもつながるし、中にはトゲトゲした雑草もあったりして、触ったらチクッと痛いものもあるんだそう。先生たちはそのチクチクした雑草をあえて取り除かず、子どもたちが間違えて触っちゃったとしても、失敗から学びに繋げてくれることを期待してる。世の中にはふとした所にも危険ってたくさん存在しているよね!自分で気づけるようになるいい練習!

そして幼稚園内には果物園まで存在していた。たくさんの果物の木があって隠れるにはちょうど良さそうな場所だった。この食べ物は土の中で育つものなのか、花が実となるものなのか、葉を食べるものなのか、茎を食べるものなのか、それとも木の上になる実を食べるのか、実際に目で見て、手で触って、そういう経験が大事なのかも・・・

⑧金曜日にみんなで集めた葉つきの木の枝も片付けません!置きっぱなしです!

この葉っぱたちは先週末にみんなで集めたものだそう。その時は木から刈ったばかりで青々とした色鮮やかな緑だったんだって。そしてその時に木の枝を振ったりしてみんなで「音」を楽しんだらしい。金曜日は晴れていたから、「カサカサ」という音だったんだって。

そして週明けにはどうだろう。「葉の色が茶色になっている!振ってみたらカサカサっていう音がしない代わりに、(雨が降ったから)水が飛ぶ!」こんな発見をする子がいるのかもしれない。そういった子どもたちの「自由な気づき・発見」の機会を、あえて片付けてしまわないことで、「なんで?」っていう探究心をくすぐっているのかも・・・

⑨芝生エリアで車を操縦しよう

さっき③で登場した車。主に広い芝生エリアでのみの操縦になっている。一つはみんなが安全に遊びを楽しむため。(そのほかのエリアは滑り台やブランコなどまた別の遊びに集中する子がいるから)そして二つ目は「芝生の上って漕ぎづらいじゃん?」だった。漕ぎづらいところで、ガタガタの道で、どんな工夫をするのか、そして身体機能の発達にも関与するのだそう。確かに足がムッキムキになりそうだね!

⑩整備されていない立派な遊び場「フラフラバランス」

とある場所に、石にかかるようにしてどこから来たのかわからない板が置かれていた。本来ならば片付けるものらしい。うっかり足を引っ掛けて転んでしまったりしたら危ないもんね。でもこれだって子どもたちの「楽しい遊び場」になっちゃうからあえて環境を整えない。

園長先生がその説明をしてくれていた時に、ある子どもがドヤ顔で実演してくれていて、すごく購買意欲をそそられるお昼前のテレビ通販番組のようだった。笑

この写真じゃあわかりづらいから絵を描こうとしたのだけど、絵心がなさすぎたから次の説明を聞きながら想像してください。この板の上を歩いたら、フラフラします。足場が悪いです。でも子どもは笑顔です。

そしてこの経験は子どもたちだけでなく、私が授業でとっているNature Fitnessのクラスでも似たような体験をした。この授業は大前提としてnatureの中でfitnessが決まりだ。

自然(nature)

人為が加わらないこと。本来そうであること。

砂浜で走ったらアスファルトを蹴って走るよりも走りづらいけど、潮の匂いや海風を感じながら足腰を鍛えることができる。

石ころの上を走ったらバランスが取りづらいけど、勝手に足首が鍛えられそう。バランス取るために多分体幹も使うよね。

雨上がりの森の中を走ったら足場がぬかるんでいてすごく靴と服が汚れるけど、想像もできない感じにズルっと滑るから、普段使わない筋肉を緊急で動かすことができる。

私は小学2年生〜社会人3年目まで、根っからの屋内スポーツ好きで、設備の整ったコート、ハイテクな器具で試合に臨むための体を鍛え上げていた。だけれど、案外人の手によって作られていないありのままの姿である場所にも、そういったものが散らばっている。

整備されている場所、ありのままの場所

危険が伴う場所、危険など一切ない場所

どちらが子どもたちの成長・発達にいいんだろう?

考え方と価値観の共有

今日のところはとりあえず10個。あと20個くらいあるのかな?笑

この幼稚園の見学を通して考えたことは、親の価値観と幼稚園の価値観、これが一致するからこそ成り立つんだなと思いました。

自分が子育てをするとき、もしくは教育支援をするときに、自分の価値がどんなものなのか、考える観点は様々ある。「危険」についての考え方、「自由」についての考え方・・・・

願いは一つ

子どもにとってのベスト、「生き生きとしたハイな状態」を作り出すこと。

未来に希望をもってもらわなきゃ!

人生って楽しいんだよ!

ここに向かって保育者として、国として、工夫を凝らしていけたらいいね。

p.sこの幼稚園に通う子どもたちは年間約30gは土をざっと食べちゃってるってー!!!

ワイルドぉ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?