デンマーク🇩🇰の森の幼稚園に行ってきた!Part2

野生児幼稚園のココが面白い!

先日「デンマークの森の幼稚園」なるところへ見学させていただく機会があり、私が見学に行って見て面白い仕組み・仕掛けがたくさんあったから順番に箇条書きで並べてみる。でも全部を記録したら恐ろしく長いnoteになってしまいそうだから前編と後編に分けてご紹介。今回は後編!!!

私の学校の先生はこの幼稚園のことを「野生児幼稚園」と呼んでいた。その訳ってなんなんだ?とにかく1日を外で過ごすのがこの幼稚園の特徴。遊びのスタートアップのプロたちが「

生き生き」と元気な笑顔で過ごしているここの子供たち。

一般的な「散歩の時間」「お話の時間」「お歌の時間」なんてものはなかったけれど子どもたちの笑顔は輝いていた。

面白いと思ったことを前回に続いて8個上げていく。良かったら前回の10個も子どもが住み良い空間づくりのヒントが隠されていると思うから読んでみて欲しい。

①手つかずのありのままの姿を残す場所。その役割とは?

ここはあえて何も手をつけていない、ありのままの自然の姿を残した場所。その理由は野生の動物と出会うため。何もつけていないぶん野生の動物たちがたまにここに姿を表すらしい。野うさぎを見つけたときはみんなで静かに観察。幼稚園の中に森があるみたいで面白い。

森林伐採とか今世界で問題になっているけれど、人間が人間の欲望のままに暮らし続けてきた結果、地球が悲鳴を上げている。私は都会で育ってきたぶん今までの人生で野生の動物に出会うことなんて本当になかったけど、自然との距離感が近い今、「守ろう」「守らなきゃ」「守りたい」とより世界の課題にも目を向けるようになってきた。人間が住みやすいように努力を重ねて作り上げてきた都会暮らしも便利で早くていいけれど、そろそろ本気で地球と地球にある生命体と・・全員が心地よく存在していくために、小さい頃からの何気ないところでの自然との触れ合いって大事なのかも・・・

②おじいちゃんおばあちゃんと一緒

ここは幼稚園のイベントでおじいちゃんおばあちゃんを招待して一緒に植えたガーデンコーナー。おじいちゃんおばあちゃんの持ち物は「好きな植物をもってくる」こと。各家庭の様々な植物や野菜が植えられていて、その活動の中で家庭への所属性を意識させたり、一緒に植えたものを、平日は責任をもって自分でお世話をすることを学習する。人との繋がりって本当に大事。ひとりじゃないよ、みんないるよ。おじいちゃんおばあちゃんと植えた大切な植物が自分の手入れによってすくすくと成長し、愛着も湧くんだろうなあ。まだ花を咲かせたりしているものは少なかったけど、心が温まる場所だった。

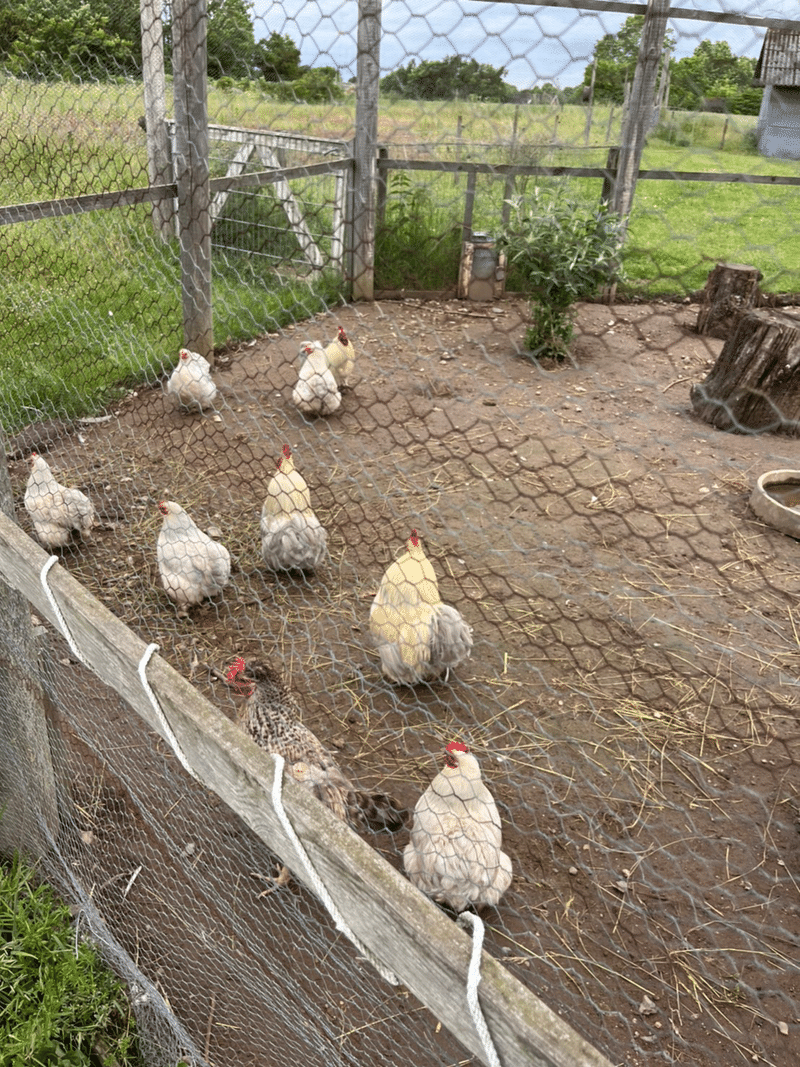

③羊さん、ニワトリさん

前回のnoteに引き続き、まだまだ園内には動物がいます!笑この幼稚園本当に広い!「自分の口の中に入るものはどこからやってくるのかシリーズ」にも関連すること。ニワトリさんの卵は大切にみんなでいただくらしい。小屋の手入れも自分達で。背の低いこどもでも「自分で」できるように卵の収穫場所などはその高さに合わせて作られていた。

そして羊。今は羊だけど時によってはヤギのこともあるんだって。羊に触ってみて、毛の中に手を入れてみて「あったかいね!」なんていう発見があって・・・そして保護者とかを呼んでイベントをする時には、羊の毛を刈って衣類に替える作業をみんなでやったり、最終的には殺めて頂く、というところまで行くらしい。それも全部子どもたちがやる。(もちろん大人はサポートするよ)。「いのちの食べ方」をここで体験。デンマーク語に「いただきます」は多分ないけれど、「ごちそうさま」はいつもみんなで学校でも言っている。

④木の実の食べ頃っていつ?

この木の実、食べ頃は赤くなってからだそう。だけど赤くなる頃にはもう木の実が全滅しているのだそう。なんでかって?ここにいる野生児たちが待ちきれなくて緑だろうがなんだろうが食べ頃を迎えるまでに全て食べてしまうから。笑ワイルドぉ

ちなみに緑色の実は超超ちょ〜うすっぱい!!!らしい。でも子どもって「赤になってからの方が美味しいよ」なんて言っても待てやしないよね。

自分が先生だったら、保護者だったら、見かけた通りすがりの大人だったらどうするか?

「赤色になったら食べようね」と「食べ頃を教える」か。

「今(緑色)は酸っぱいよ」と苦い経験をすることになるだろうことを事前に伝えるか。

ここの先生たちは「放置」。酸っぱいことも、もうちょっと待ったら美味しいんだってことも自分で経験から学びなさい、そういうスタンスで、自虐混じりに「この場所で赤い実を見たことがない」と言っていた。笑

自分の味覚で感じるっていう経験を与える場所が、この場所。

⑤雨上がりの水溜まりだって立派な遊び場

子どもたちが映っちゃうから写真はないのだけど、森の幼稚園もいわゆる滑り台やブランコなどの幼稚園であるであろう遊具はたくさん存在していた。私たちが訪れた日はあまり天気が良くなくて週末の雨で外遊びの広場の至る所に水溜りがあった。子どもは水が大好きだから、洋服の汚れなんて一ミリも気にならないくらいに、ビッショビショになってドロ混じりの水をかけ合いっこして遊んでいた。

「親が見たら、ああ・・・洗濯大変・・・」なんて思ってしまうだろうなあという光景を目の当たりにした時、園長先生が私たち学生に話してくれたこと。「あの子たちはただどろんこになって水遊びしているだけに見えるかもしれないけど、あの場所には学びがいっぱい詰まっているのよ」と。

「洋服汚さないで〜」って止めたくなるかもしれないけど、子どもの成長に欠かせない学びの場。しばらくすると「水溜りで水をかけ合いっこする遊び」から発展して新たな遊びが子どもたちの発想でスタートアップされていた。

それは「滑り台✖️水遊び」。普通に滑り台を滑るよりも、バケツに水溜りから水を汲んで、滑り台に流してそのあと滑った方が超はやくて楽しいじゃん!!!!ってことを子どもたちで発見したみたいだった。自作のウォータースライダーで遊ぶ子どもたちの顔は生き生きそのもの。キャーキャー言いながら滑って、水貯めて、登ってを何往復もやっていた。

これは大人が教えた楽しみ方ではなくて、子どもたちが自ら考えて工夫した可能性いっぱいの遊び方。保育者として「生き生きとした姿、ハイな姿を生み出せたら最高」と園長先生がおっしゃっていたけど、本当にその通りだなあと思った。自分で発見して学ぶことにこそ意味がある。

本当にこの子たちは未来のスタートアップ企業の社長や。

って思うほどに天才だったし、生き生きと前を向いていた。

そしてもう一つの「保育者としての視点」。それは遊びの中で子どもの身体の発達を見ておくこと。「滑り台」だけを見ても子どもたちの身体の発達は様々だった。ある子は滑った勢いのまま足をつけて立ち上がることができるが、ある子はまだ足で蹴り上げる力が足りなくて、お尻をついて着地していた。

先生たちは子どもの外遊びに干渉しないながらもちゃんと見るべきところは見て、サポートしていく姿勢、プロとしての視点を持つ姿に私も学ぶところがたくさんあった。

⑥鳥の巣を作ろう

元気に外遊びをする子がいっぱいの中で、先生と手を繋いで鳥の巣を作るんだって言っている子がいた。子どもによってはみんなと遊ぶことよりも一人でゆっくり自分の時間で作業をやりたい子だっている。その子たちに、「お友達と遊びましょう」「い〜れ〜てってやりにこう」ではなく、その子はその子のやりたいことをやらせてあげる。その先生のスタンスに感動。

⑦一人でいる子を発見、隠れられる場所(秘密基地)がたくさん!

また⑥の続きになるのだけれど、幼稚園は広くて自然もいっぱいで木もたくさんあって、「あえて隠れられる場所を作っている」のだそう。子どもって秘密基地が大好きだから。だから木の影で一人でブランコをしている子も中にはいた。大人が一人になりたい時があるように、子どもだって大人から隠れて一人になりたい時も子どもにはある。だからそれができる空間づくりをあえてしているらしい。だからここの幼稚園は「視野が開けた場所」「全て目が届く場所」のような作りではなく、「見えないところがたくさんある場所」だった。

もしも日本で・・・と考えたら、誘拐とかあるのかなあ。国の特性とも関連があるのだろうけど、子どもの特性を理解した上でのこの幼稚園の工夫でした。

⑧木登りはしてください

園内にはたくさんの木があり、木登りは基本的に自由なのだそう。だけどここはルールがあって、「大人が近くで見守ること」。「木登りはしてはいけません」ではなくて子どもの身体の発達に合わせて「挑戦しなさい」というスタンス。

園長先生に「危なくないですか?」と聞くと、

木登りをしたら起こることは2つしかない、一つは「登れた」、もう一つは「落ちた」。どちらも50%の確率で起こる。じゃあ50%で登れるから大丈夫、落ちない。と言っていた。わかるようでわからない。笑

でもとにかくやりたいならやりなさいと子どものしたいが実現できるように周りがサポートする姿勢、子どもの頃から自分の意見が反映されるという経験を積み重ねることで「民主主義」が身についていくんだなあと感じる木登りエピソード。

今回は8個。

自分の意見が反映される経験が民主主義につながる

自分で遊びをスタートアップすることに学びがある

そんな経験が小さい頃から当たり前の環境にある。

環境づくり、社会づくり、私の人生に取り入れて実践してみようと思う。

私自身として、「なぜ」「なに」「なんだろう」を常日頃から考えることでそのものの本質を深めていきたいな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?