暮らしの勉強メモ⑤ARABIAについて

雑貨屋「あるくらし」店主の絢音です。

フィンランドを旅行してから約1か月が経ち、買い付けた雑貨の整理も落ち着いて、いよいよ次のイベントに向けた準備をスタートしはじめました。

現在、8月から9月頃に、北欧で買い付けた雑貨のイベント開催とオンラインショップオープンを計画しております!

詳細は、雑貨屋あるくらしInstagramやこちらのnoteでご報告させていただく予定にしておりますので、お楽しみにお待ちください!

店主の暮らしの勉強メモって?

雑貨屋オープンに向けての歩みの記録や、店主のリアルな暮らし日記を続けていく中で、

「暮らしの中のモヤモヤや、興味を持った分野に対して、もっと調べたり、勉強する時間を確保したい…!」と感じる場面がでてきました。(暮らしの勉強メモ1に詳細を記載しています。)

そういった「学びたい!」と感じる瞬間をチャンスに、こちらのnoteを利用して、少し立ち止まる時間を確保し、学んだ内容を残していける「勉強メモ」コーナーを作成しました!

勉強!と気張らずに、ゆるりとお付き合いをいただければ嬉しいです。

今回は、フィンランドの有名な陶磁器メーカ―、ARABIAについて。

先月のフィンランドの買い付けは、主にARABIAの食器を中心に行いました。「暮らしの勉強メモ④フィンランドのプロダクト」にて事前にARABIAについても予習はしていたものの、現地に到着して初めて出会った食器も数多くあり、買い付けてみて、「あ、私このデザイナーさんのシリーズが好きだな」という発見もありました。今回は、ARABIAに焦点を当てて、歴史やデザイナーさんについて詳しくまとめていきます。

(今回買い付けた商品の一部を、写真でチラ見せっ!もありますよ~!)

ARABIAって?

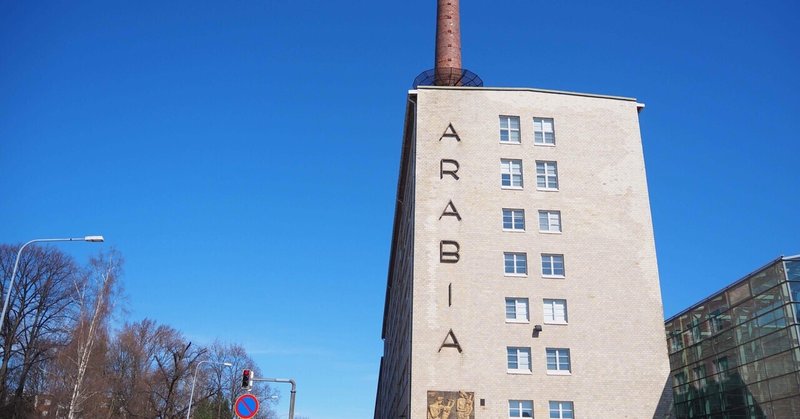

1873年、フィンランドの首都ヘルシンキ市内の“アラビア地区”にスウェーデンの陶磁器会社ロールストランド(※1)がロシア市場向け工場を作ったことから「ARABIA」の歴史がスタートします。

最初の10年間は、装飾のない白地の陶磁器や衛生陶器を制作しており、絵付けの専門家が初めて雇われたのは1896年と、工場が設立されてから20年ほど経った時でした。

アラビア窯ができた19世紀後半から20世紀はじめにかけて、ヨーロッパでは、機械文明に対抗する自然回帰等の影響を受けたアール・ヌーヴォー様式が広がり、各地の民族に根差したアートが見直され始めます。アラビア窯でもその影響を受け、徐々に独自の表現を追求していくようになります。

1916年には第一次世界大戦の影響もあり、アラビアは完全にフィンランドの会社となり、自社ラボラトリーの開設等設備の近代化を進め、輸出部門の設立により発展を遂げます。また、美しいモノでより幸せな世界をという考えのもと、「美しい日常」と呼ばれる部門が開設され、新たなデザインや装飾が次々と生み出されました。

1932年には、アラビアはクルト・エクホルムをアートディレクターに迎え入れます。エクホルムは、芸術性の高さがアラビアの発展につながると考え、美術部門「アートデパートメント」を設け、後にパラティッシ等で有名になるビルゲル・カイピアイネン等の作家を採用します。この「アートデパートメント」は、直接利益をもたらす義務は一切なく、作家が完全に自由に創作できる環境が整備されており、ここに所属する作家によって、パリ万博やミラノ・トリエンナーレなど国際的な場での輝かしい成功や未来に残る名作が作られました。

現在はショップやミュージアムを楽しめます。

1940年代-1950年代にかけて、アラビアはヨーロッパの伝統的な路線から、モダンデザインへと大幅に変化を遂げ、本格的な大量生産へと移行します。

その中で、1940年代の第二次世界大戦の戦時中には機能主義的なデザインより、温かなデザインを求めるようになり、1952年には装飾を担う部門が独立部門となり、ライヤ・ウォッキシネンがチーフとして指揮を執りました。

戦後、初代アートディレクターのエクホルムが引き抜いたカイ・フランクによって翌年プロダクト・デザイン部門が設立されます。カイ・フランクはライヤ・ウォッキシネン等の若く優秀なデザイナーを採用し、アラビアでは数々のマスプロダクトが生産されます。

その中でもアラビアの歴史に残るシリーズ「キルタ」が10年ほどの開発年月をかけて1953年に製品化されました。当時フィンランドでは、食器を12セット揃えて購入する事が慣習とされていましたが、「キルタ」の登場により、足りないものを買い足し、古い食器と組み合わせるという新しい考え方が生まれ、従来の固定概念に変革をもたらしました。

敗戦後のフィンランドには物資も少なく、ものづくりにおいても合理性や経済性が優先されていたという背景がありました。そんな中、キルタは「食器は人の役に立つためにあるのだ」というカイ・フランクの考えのもと、小さなキッチンであってもコンパクトに重ねて収納できる等、当時のライフスタイルにあったデザインが心掛けられていました。機能的でありながら少し丸みを帯びた温もりもあるキルタは後に、ティーマやココといったシリーズにも影響を及ぼしています。

1957年より、ヴァルツィラ社が陶器のアラビア、ガラスのヌータヤルヴィ(※)を経営することになります。

ヴァルツィラ社はフィネルというホーローブランドを設立し、装飾はアラビアの工場にてプリントされていました。

また、コストの問題等から、同じフォルムのデザインに対して、異なるデコレーションのデザインを施すことで新しい製品を開発していたこともあり、デザイナ―には、新鮮で消費者の心をつかむような優れた装飾が求められていました。当時の装飾デザイナーは、ボタニカシリーズで有名なエステリ・トムラやカレワラシリーズを描いたライヤ・ウォッキシネン等がおり、時代に応じて様々な技法で装飾がされていました。

1960年にはオーブン利用も可能なアラビア初の炻器(せっき)セット「ルスカ」が、1969年には、現在でも有名なビルゲル・カイピアイネンの「パラティッシ」が販売されます。1979年に工場の近代化が進み、自動成形設備やトンネル窯が完成します。インケリ・レイヴォの北極を意味する「アルクティカ」はトンネル窯で作成した最初の食器セットでした。1981年にキルタがリニューアルされ、「ティーマ」の名前で販売されます。

その後、アラビアは経営母体が変化し続けます。1984年にアラビアは当初親会社であったロールストランドを傘下に収めますが、1990年にはハックマングループ(※2)傘下となります。この頃、ヘイキ・オルヴォラによってデザインされた、映画カモメ食堂でも有名の24hシリーズが販売され、ムーミンコレクションが登場。

2002年よりアラビアはイッタラ(※3)の一部となり、2007年にイッタラグループ(アラビア、ハックマン、ロールストランドなどのブランドを含む)がフィスカース(※4)に買収され、2016年、手に届く価格での提供を続けるためヘルシンキ工場を閉鎖し、現在ARABIAは生産拠点を海外に移しています。

また2003年に、アートデパートメントは、アラビアのアート部門の伝統を守り、発展させることを目的に、ヘルヤリウッコ・スンドスロームや石本藤雄等によって「アラビアアートデパートメントソサイティ」として独立した組織となり、今日もプロダクトデザインから芸術作品まで、枠を超えた幅広い分野でグローバルに活躍し、新たなアラビアの歴史を築いています。

創業から現在に至るまで約150年、時代に合わせて変革を遂げてきたアラビア。「美しい日常」や、「人のために役立つ」デザインという考えから、日本の民芸の「用の美」という考えに繋がる部分があるのかもしれないなと思いました。(民芸については、こちらの勉強メモにまとめています。)

人が心地よく暮らすための、身体的な機能性はもちろん、心から暮らしを楽しめるようアート性にも妥協しないものづくりが、アラビアの商品に人々が惹きつけられる理由の一つかもしれません。

そして実は、アラビアの食器は裏面に印字されている刻印でおおよその製造年代が把握できます。(ちなみに王冠のようなアラビアマーク、実は煙突の上の模様をひっくり返したデザインなのだとか。)

ヴィンテージのアラビア食器と出会った時、印字された刻印の時代をチラッと確認して、当時の時代やその時代を生きて食器を使っていた人の暮らしに想いを馳せてみてみるのも面白いかもしれません(こちらの、アラビアのサイトから年代別の裏面の刻印を確認いただけます)。

ARABIAのデザイナー(雑貨屋あるくらしが買い付けた作品を中心に!)について

◆Raija Uosikkinen(ライヤウォシッキネン)

右の花柄のプレートとカップ&ソーサーのリュパレは中東のモザイクに影響を得ているとか。

後記するエステリトラムとともにアラビアにおける装飾デザインの黄金時代を築いた装飾デザイナー。1947年から1986年までアラビア勤務し、数えきれないほどの装飾を担当。カイ・フランクに腕を見込まれ、1950年代はカイ・フランクがデザインした食器にも多く装飾を施した。

フィンランドの国民叙事詩「カレワラ」をモチーフにしたイヤープレート(1976年-1999年)のデザインも担当していました。

◆Esteri Tomula(エステリ・トラム)

繊細な草花のデザインからキュート、レトロなものまで一言ではまとめられない数の装飾をデザインしてきたエステリ・トラムの手がけた商品はなんと、150を超える数にも上るのですって!

手描きから、デザインのアウト部分をプリントし後から色を足す手法、そしてシルクスクリーンによるプリント等、様々な技法で装飾を行っていました。

◆INKERI LEIVO(インケリ・レイヴォ)

食器フォルムのデザイナーとして、磁器を形づくる才能に優れていた彼女。

その中でも1979年に作られArctica(アルクティカ)シリーズは、今日まで生産が続くフィンランドのロングセラ―商品。アルクティカシリーズは、様々な装飾デザイナーによって描かれ、写真手前のシュガーポットのPudas(プダス)等、20種類以上にも上ります。

◆Gunvor Olin-Gronqvist(グンヴァル・オリン・グロンクヴィスト)

のびのびと描かれた手書きの装飾を得意としていたデザイナー。その一方で、1960年代から1970年代にかけては、子供用の食器類や小さなコーヒーカップ等、動物たちをユーモアに描き、心温まるほほえましい作品も数多く手がけています。

◆Ulla Procope(ウラ・プロコッペ)

デザイナーとして活躍するとともに、カイ・フランクのアシスタントを務めたことでも良く知られています。フィンランド語で紅葉を意味する「ルスカ」はフォルムの美しさを活かしつつ食洗器でも使用できるようにする等実用性とデザイン性を兼ね備えたシリーズを手掛けていました。

◆カイフランク

ファブリック等様々なデザインに携わっていたカイ・フランク。実は陶芸に触れたのはアラビアに入社してからなのだとか!斬新なアイデアで戦後のアラビアを新たに築き、アラビアとヌータヤルヴィでアートディレクターを歴任。色と形の調和に基づくシンプルで無駄のない日用食器はテーブルウェア業界に多大な影響を与えました。

◆石本藤雄

マリメッコでテキスタイルデザイナーとして1974年から2006年まで活躍、マリメッコで歴代2位となる400点以上もの多様な柄をデザインしました。

自然モチーフから、四季折々の現象を具体的にも抽象的にも多才に表現しており、発表以来ロングセラーの商品も多数。

1980年代にマリメッコを半年休み、アラビアで陶芸を一から学び、後にアラビアのアートデパートメントの一員となり、陶の花などの作品を生み出します。現在は、故郷の愛媛県に拠点を移し創作活動を続けています。

学生の頃から漠然と憧れていたフィンランド。社会人になりひとり暮らしをするようになってから暮らしづくりをして行く中で、自然と北欧デザインの食器やオブジェを集めていました。その後、縁あって勤務していたインテリア雑貨のお店にも北欧のヴィンテージ食器や家具の取り扱いがあり、好きな気持ちが加速。次第に、自分は北欧のプロダクトがもつ、機能性や動植物の温もり・陽気さを感じられるところ好きで、人の暮らしや心にそっと寄り添ってくれるような距離感・テンション・陰陽の塩梅が好きやなぁと思いました。思い返せば、北欧雑貨に限らず、静けさと陽気さ、かわいさと哀愁。そんな表と裏のバランスを感じられる人間味や生き物らしさのあるモノ、永い年月をかけてずっと共に生活をしていく「同居人みたいな存在」となる雑貨を取り扱いたいんやん!と思い、セレクトをするときの大切な指針にしています。

なので、今回のフィンランドでの買い付けは「同居人」という言葉を頭に浮かばせながら選んできました。夢だったフィンランドへの旅も買い付けも、ずっと幸せで嬉しくて、初心者丸出しな感じですが!それでも持って帰った「同居人」的雑貨達の愛おしさについては胸を張っております!

皆さんにご覧いただけるよう、準備をしていきますので、お楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。

はじめましての方も引き続き読んでくださっている方も、お付き合いいただきありがとうございます。今後も焦らずゆっくり続けていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

店主 絢音

【注釈】

(※1)ドイツの磁器メーカー、ヨハン・ヴォルフの指揮のもと、1726 年に王室ご用達窯としてストックホルムで創業。ヨーロッパ2番目に古い陶磁器ブランド。2001年にイッタラに買収される。

(※2)1790年に設立。機能的で普遍的な美しいデザインが特徴の調理道具を制作しており、何世紀にもわたって北欧カトラリーデザインの代表的存在となっている。代表的な製品は、「Savonia(サボニア)」

(※3)フィンランド南部のイッタラ村で1881年に設立されたガラス工場が始まり。汎用的なガラス製造をしていたが、1930年頃からデザイン性の高い製品への意識が高くなり、アイノ・アアルトのタンブラーやボウルのシリーズ「ボルゲブリック」やアルバ・アアルトの花瓶などを製造。以降、カイフランクの「カルティオ」タピオ・ヴィルカラの「ウルティマーレ」ヘイッキ・オルヴァラの「キビ」などフィンランドの生活に欠かせないガラス器を製造。

(※4)1649年にフィスカルス村で溶鉱と鍛造をはじめ、釘などを製造。その後鉄加工所となる。1832年には刃物工場が設立され、ナイフ、フォーク、ハサミ等を製造。代表的な製品は、オレンジ色の柄がキャッチ―なハサミ。

【参考文献】

渡部千春(2022)「北欧デザイン」の考え方

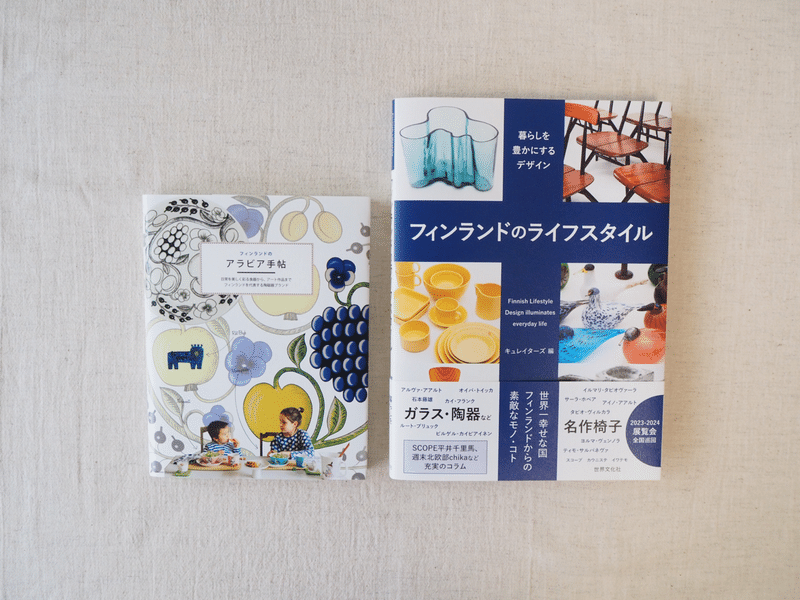

島塚絵里(2013)フィンランドのアラビア手帖

キュレイターズ(2023)フィンランドのライフスタイル 暮らしを豊かにするデザイン

【参考ホームページ】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?