【エッセイ#21】もう一度、始まりに還る ールノワールの画風の変遷について

※2024/1/1 21:00現在、午後に発生した日本海側での地震の今後の状況がどうなるか、未だ分からない状態ですが、以下書いていた文章を、予定通り投稿します(私本人は被害等なく大丈夫です)。

辛い気持ちの時や、目の前の現実から逃避したい時に、時間を潰すために読んでいただいても、気持ちがゆったりと落ち着いた後に読んでいただいても、大丈夫です。ほんの少しでも、皆さんの心に何か良いものが残れば、それ以上嬉しいことはありません。

芸術やエンターテイメントは、今生きている時間を楽しむことを教えてくれると思っています。状況が許す限り、そうやって、私たちは楽しんで生きることができるということを、お互いに忘れずにいきたいですね。

画家のオーギュスト=ルノワールについてお話ししたいと思います。ルノワールは衆知のとおり、印象派の中でも人気の画家であり、中心人物です。

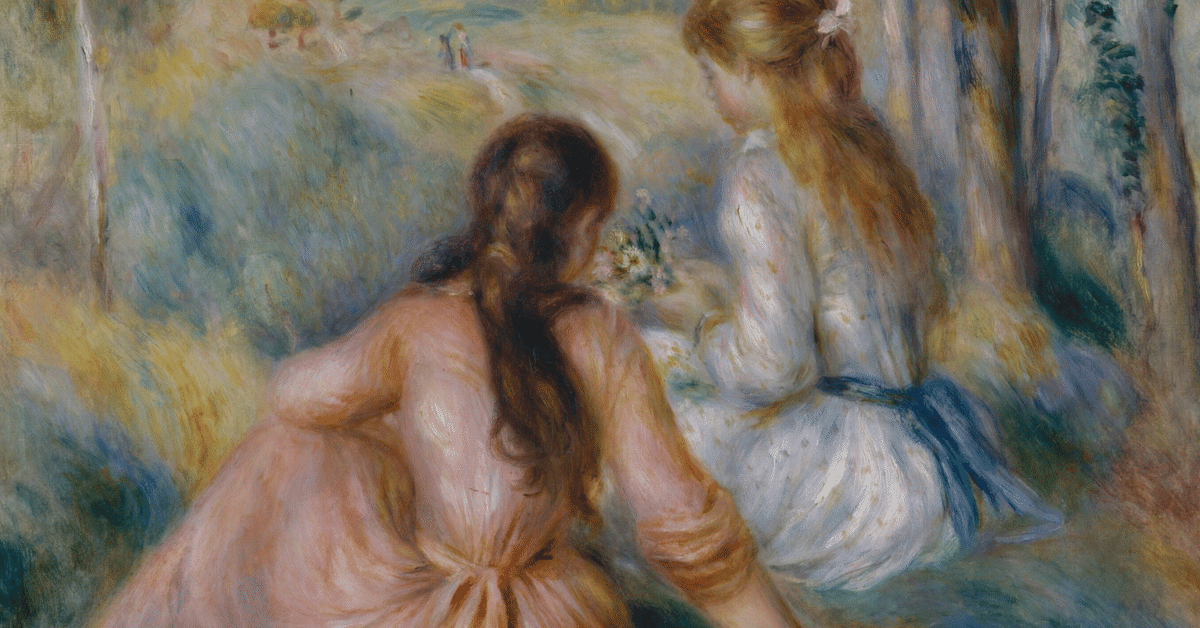

オルセー美術館蔵

第3回印象派展に出品された

初期の印象派時代の代表作

多くの画家がそうであるように、彼も初期・中期・後期等で画風は分かれています。最初期の精緻なアカデミー風から、一般的に有名な印象派としての画風、後期の全体的にやや赤みがかった画風まで、幅広い人気があります。

そんな中で、不思議な画風になった時が一度だけあります。それは、アングル風の時代、と言われています。今までぼやけた印象主義的だった輪郭線が、急にはっきりとなったのです。

1874年に第1回印象派展に参加して以来、「印象主義者」として、悪評に悩まされながらも、ルノワールは、モネやセザンヌと違って、早くから肖像画の注文が相次ぎ、一定の成功を収めていました。

しかし、1883年頃から、周囲への手紙で、制作することへの悩みを打ち明けるようになります。「印象」を追究しすぎて自分はデッサンも描けなくなってしまったのではないかと思い、完全に行き詰ってしまいました。

1884年の『ヴァルジュモンの子どもたちの午後』はそんな時期の「転回」を如実に示す作品です。細い線と詳細に書き込まれた室内の家具。その結果、ややメルヘンチックな、童話の挿絵とも言い得るような、印象派の親密さとは全く別の画風の作品になっています。

この傾向が頂点になった大作として、1887年の大作『浴女たち』があります。ふくよかな裸婦の輪郭線と肌は、確かにアングル風の滑らかなものでした。しかし、この作風は当然ながら、身内の印象派からは不評(ピサロは理解できないとまで言いました)、おまけに印象派を嫌っていた保守派からも酷評されます。

ベルリン国立美術館ナショナルギャラリー蔵

どこか童話の挿絵風でもある

なぜ、このような作風の転換が起きたのか。一つには、印象派の登場から10年が経ち、そろそろ主要な画家の作風にも停滞が訪れる時期だったということです。

モネは南仏のジヴェルニーに移り、ピサロも新しい画風を模索していました(後に年少のスーラに教わって、点描も取り入れています)。セザンヌは初期の荒々しい筆致がほぼ消え、中期の緊密な構図と細かい筆跡による静物画の代表作を完成させつつありました。彼らに限らず全員が、確実に、新しいことを取り入れるべき時期に来ていました。

印象派展自体もそうでした。1877年の第3回が質的にはピークで、以降ドガとモネらの対立が激しくなります。ゴーギャンら新しい世代に拒否反応を示すモネやルノワールを排除して、ドガが中心となって開いたものの、クオリティも話題性も徐々に下降していきます。

1882年の第7回は、印象派を支えた画商デュラン=リュエルの破産の危機を救うため、ドガ以外ほぼ初期の全員が揃いました。しかし、86年の第8回は、逆に、スーラの参加に難色を示すモネとルノワールは不参加。そして、この展覧会で一番注目を集めたのは、そのスーラの点描でした。もう、「印象派」という看板自体は、明らかに一旦畳むべきものになっていました。

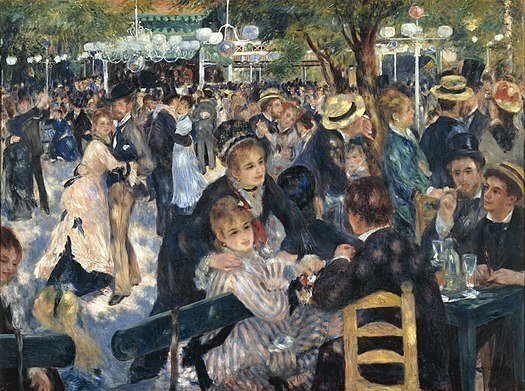

ロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵

右半分は81年頃の印象派時代、

左半分は85年頃のアングル風時代のもの

衣服の質感や顔の輪郭線で、

画風の違いがはっきり分かる珍しい作品

そんな時期に、ルノワールが今までの「印象派」風に代わって選択したのが、アングル風というのが非常に興味深く思えます。それは、以前書いたような、当時の絵画アカデミーの画風に近づけるものだったのでしょうか。

おそらく、それは違うように思います。寧ろ、彼は、自分の原点に戻ろうとしていたように思えるのです。

ルノワールは、父親は仕立て屋、母親は婦人服のお針子という、労働者階級の職人一家の子供でした。小さい頃から絵画の才能を示して画家になりたいと彼に対して、両親は反対するどころか、早くから自活できるようにと、彼が13歳の時に、磁器や陶器に絵を描く工房に弟子入りさせます。

そこで、一から工程を学び、装飾の才能を発揮しますが、産業化により、絵付けの仕事が減ります。そして、自身の画家になる夢を叶えるため、その後パリに出て、美術学校に通い、モネやシスレーらと会うことになります。

ルノワールの「印象派」からの転換は、彼が画家になる前のこの、陶器への装飾の経験がもとになっていたように思えます。毎日使う陶器や磁器の模様は、美的で、毎日目にしても心地よいものにならなくてはなりません。そうなると、曖昧な線でなく、はっきりとした輪郭線で、色彩と調和のとれた絵柄に、必然的になってきます。

もっとも、ルノワールは、セザンヌやモネとは違い、ドガと一緒で、アングルを高く評価していました。おそらく、アングル風にすることに意識的になっても、陶器職人時代のことは思い出さなかったと思います。

しかし、『ヴァルジュモンの子どもたちの午後』も『浴女たち』も、アングルの時に幻想的なまでの強烈な古典趣味より、もっとメルヘンチックで、家庭的な温かさがあります。それは、居間のランプや、花を生ける壺に描かれた絵柄のように、室内と調和しているもののように見えます。

そして、それが、ルノワールのその後をも方向づけました。結婚をして、身辺も落ち着いてからは、この迷いの時期も終わり、1890年代頃から後期の最盛期になります。

その時期の輪郭線は、アングル風ではなく、かつての印象主義時代ほど曖昧でもなく、ふんわりとぼかされて、人物も丸みを増して、柔らかい印象派風の背景と調和するようになります。

まさに、自身のルーツの装飾を、印象派という新しい絵画技法に溶かし込んだもの。彼にしか描けない、柔らかい新しい絵画でした。それは、セザンヌのように、20世紀の潮流を創ることはありませんでしたが、独自の美しい作品として今も人々の心に残り続けています。

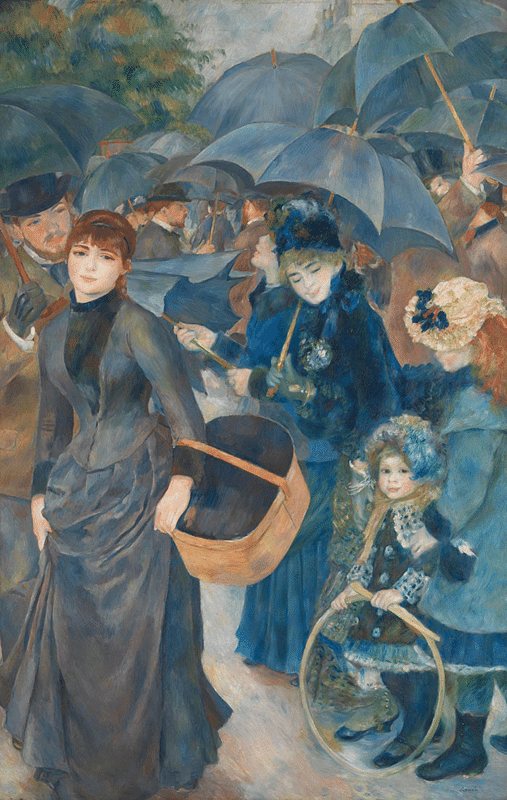

オルセー美術館蔵

1892年頃。後期の代表作

実は、ルノワールのように画風を変えるタイプは、結構珍しいと言えます。モネ、セザンヌ、ドガ、シスレーは、基本的に、生涯を通して、画風が一直線につながっています。芸術家というのは基本的にそういうものなのでしょう。

ピカソのように、何度も画風を変えている人もいます。しかし、彼の場合、明らかに自分の頭で意識して変化しています。今までの自分になかったものを外側から取り入れて、異物として、画面に吐き出すような部分があり、特異ではありますが、ルノワールとは違います。

ルノワールと彼らの大きな違いは、彼が画家になる前に手に職を付けていたことでしょう。そして、両親が実直な職人であること。だから、絵画以外の芸術の世界があることを、理屈ではなく肌感覚として持っていました。

セザンヌ、ドガ、シスレーはブルジョワの息子であり、モネも雑貨店の商人の息子でした。お金としては困らない部分があったものの、当然画家になることへの親との葛藤は(其々濃淡はあれ)あったでしょう。そういう意味で、自分の絵画芸術だけに絶対に信念を持たなければ、画家としてやっていけない覚悟はあったのかもしれません。それは、父親が画家だったピカソもある意味同じです。

ルノワールは、幼少期に身に付けた、職人としての矜持を生涯忘れませんでした。それは、技術ではなく、考え方、生き方の問題です。それがあるからこそ、絵画に迷った時に、自分の原点に戻れる、そして、ごく自然と、絵画芸術以外の風を取り入れ、自分の迷いを昇華して、今までにない作品を創っていくことができる。

幅広い経験を積むことが、人生に有効だとはよく言われます。しかしそれは、決して、手当たり次第何かをやればいいというものではありません。

それは、道に迷った時に、帰って来れる心の中の確かな場所を作っておくこと。迷いを肯定して前に進む勇気を持つこと。ルノワールの異色の画風の時代の作品は、そうしたことの大切さをも、私たちに伝えているように思えます。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、マガジン「エッセイ」「レビュー・批評」「雑記・他」からご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?