「盗めるアート展」とアートの価値

6月のある日、来場者が自由に作品を盗める珍しい展覧会「盗めるアート展」を7月10日から7月19日で開催するとの発表がありました。

いざ蓋を開けてみると、作品を盗もうと集まった観客が開催前の会場に集まり行列をなしていました。そして、7月9日の23:40ごろに、逸った来場客が会場になだれ込み、ものの数分で作品を盗み切ってしまいました。

結局、盗めるアート展は、7月10日から開催することができず、ある種の伝説を打ち立てたとも言えるでしょう。

今回は、盗まれたアート展の企画で何が明らかになったかを考えていこうと思います。

どのような企画だったか

盗めるアート展 - Stealable Art Exhibition

Schedule

7/09 18:00 ~ 21:00 オープニングレセプション*

7/10 午前0:00 ~ 泥棒タイムスタート

(会期中は24時間ノーセキュリティーで営業しています。)

7/19 18:00 閉展

*オープニングレセプションでは、作品を盗めません。

*全作品が盗まれ次第展示は終了いたします。

盗めるアート展は、品川区荏原で7月10日〜7月19日に開催される予定だったアート展で、来場者は展示されてる作品を自由に盗んでよく(!)、全ての作品が盗まれたら閉会前であっても展示会を終了する、という企画でした。

来場者は24時間、ギャラリーの作品をいつでも自由に持ち帰ることができる。そんな珍しい展覧会「盗めるアート展(Stealable Art Exhibition)」が7月10日〜19日の10日間、品川区荏原のsame galleryで行われる。

参加作家は、五味彬、エキソニモ、伊藤ガビン、中村譲二、NAOKI “SAND” YAMAMOTO、平野正子(skydiving magazine)、村田実莉(skydiving magazine)、Merge Majordan、ヌケメ、やんツー、加賀美財団コレクション。

国内外で活躍するアーティストの作品で構成される本展は、ノーセキュリティで24時間無人営業。アーティストの作品は、来場者が自由に持ち帰ることができるものとして展示される。

盗んでよいものとして作品が展示され、ギャラリーや美術館という守られた展示空間との既存の関係性が壊された空間において、アーティストはどのような作品を展示し、鑑賞者と作品の関係性はどうなるのか? 本展は、現代における芸術作品のあり様を異なる角度からとらえ直す機会となることを意図する。

(引用:Tokyo Art Beat 「盗めるアート展」が7月開催へ:来場者は作品を自由にお持ち帰りください より一部抜粋)

「会場内の監視カメラより、インターネット上で中継、録画された動画の公開をさせていただくことがありますのでご自身のプライバシーを守りたい方は、マスクや仮面の着用した上でご入場ください。」

とのことで、どのようにアートが盗まれていくか、その手腕を楽しむという意図があるようです。

かくいう私も企画を知っていたので、会期中のどこかの日程で行こうかなぁ、とぼんやり考えていました。壁に1枚ぐらい絵を飾りたいしね。

時系列1:開催前

開催前ですが、そんなにTwitterで盛り上がっていた印象はないです。

実はみんな盛り上がってた?

かくいう私は、この企画を6月にみて、「予定があればいこう」と思っていたのですが、その後すっかり忘れていました。

私がこの企画を思い出したのは、7月10日の朝8時ぐらい。

つまりもう、"お祭り"の後だったのです。

時系列2:狂乱、窃盗、お祭り

窃盗が許可されるのは7月10日の0:00からです。

オープン前には人が立ち並び、この時期でありながらも参加者は1時間前から集まり始め歩道に列をなしており、最終的には200人ほど詰め掛けたそうです。中には泥棒のコスプレをして盗もうとしてた人もいたとか。

深夜にもかかわらず大量の来場者が殺到したため警察も出動する騒ぎとなり、オープン予定時間前の7月9日23時台にやむを得ず開場。

その後会場から1分程度で、狂乱の中全ての作品が「盗み出され」てしまいました。

#盗めるアート展

— vuca (@vuca_air) July 9, 2020

「盗めるアート展」行ってきました。泥棒様が暴徒化w 人の怖さを見た。 pic.twitter.com/hNjc8NZ5uK

主催者側は「アート泥棒される際は、近隣のご迷惑にならないよう静かに、マナーのある泥棒行為をお願いします」と事前に呼びかけていたようですが、あんまりマナーとモラルがあったとは言えないですね。

主催したクリエイティブディレクターの長谷川踏太さんは、この事態に対して以下のようにコメントしています。

「人が増えすぎて、道に収まりきらなくなったので、すこし早めに開けようとしていたところに、人が雪崩れ混んできてしまい、一瞬ですべての作品がなくなった感じです。近隣からの苦情で警察が来てしまい、今後、事情を説明に行く予定です。みなさんマナーよく待っていただいていたのですが、想定外の人数と混雑で人が道に溢れてしまい、近隣への迷惑も考え、時間よりも早く開けることになってしまい本当に申し訳ございませんでした。近隣にお住まいの方、せっかく来ていただいたのに、何も見れなかった方々にも、深くお詫び申し上げます」

(引用:HUFFPOST 「盗めるアート展」開始時刻前に一瞬で全作品が盗まれる より一部抜粋)

中にはいった人側の意見もあるようなので、気になる人はどうぞ。

「盗めるアート展」の一部始終 200人がつめかけ、開始1分で10作品がすべて盗まれる

盗めるアート展

泥棒になって「盗めるアート展」に行った話

時系列3:第二次展示会会場メルカリ

全ての作品を盗まれて、「盗めるアート展」は無事(?)終了。

とは、なりませんでした。

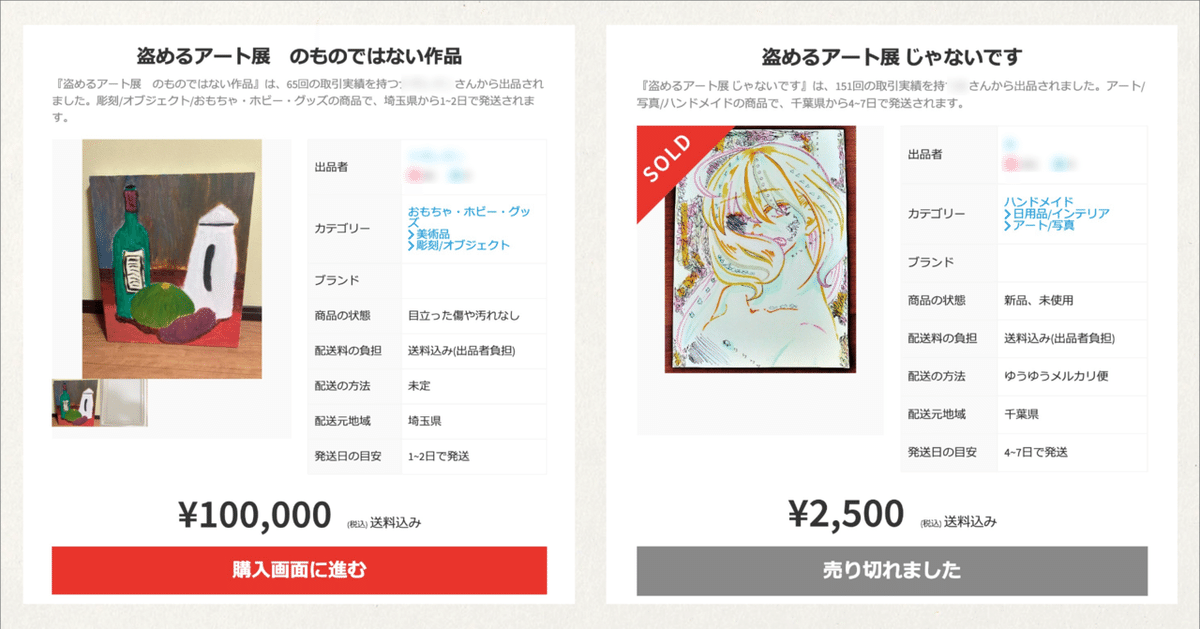

「盗めるアート」展で盗んだと思しき作品はメルカリに出品されており、「第二次展示会場」などと揶揄されました。

作品の中で最も点数が多かったらしい財布とクレジットカードの作品が、頻繁に出展されています。

どうしてアートを盗んだか

今回の展示会にきたアート泥棒たちは、なぜアートを盗んだのでしょうか。

アートが欲しかったから?それに対して、「盗む」こと自体が目的だったのでは、と声が上がっています。

「盗む」こと自体が目的に

問題はここからだ。現場で取材した泥棒の格好をした男性は、展示作品がどのようなものかは知らず、「とにかく盗めたらという気持ちで来ました」と語った。記者自身も目当ての作品があったが、あまりの人の多さに心配になって目当ての作品とは別に持ち運びやすそうな作品を探していたのを覚えている。私たちは、「アート」を本当に盗もうと思っていたのだろうか。少なくとも初めから転売目的であった人々には、それがアートであるかどうかは問題ではなかったであろう。

「アートであるから盗む、アートが欲しいから盗む」よりも「盗みを成功させる」こと自体に参加者の多くが注意を向けていたのではないかと思われる。フォーブスの記事も実際に同じような危惧を投げかけていたが、ギャラリーオーナーの長谷川踏太(はせがわ・とうた)は 「アートでは転売目的は起こりにくいのでは」と回答している。実際にはそれは誤りだったことになる。

とはいえ、この展示の目的が「アート」とは何か、それを所有することとは何か、といった線引きを曖昧にして再考を促すという点にあるならば、それは半ば成功し、半ば失敗したということになろう。アートについての再考を促すよりは、それをいかに所有するかという点がクローズアップされてしまったのだから。

(引用:Time out「盗めるアート展」を振り返って より一部抜粋)

文中にも「『アートであるから盗む、アートが欲しいから盗む』よりも『盗みを成功させる』こと自体に参加者の多くが注意を向けていたのではないか」との指摘があります。

私自身も、アートを欲しい人ではなく、アートを盗んでみたい人が殺到したのかな、という印象はあります。

公式サイトでも、「 アートに興味のある方々だけでなく、家の壁が寂しいから何か飾りたい方、絵画泥棒をやって見たかったけどできなかった方、そんな方々のご来場をお待ちしております。」との記載があり、主催者としてはアートを欲しい人が(紳士的に)盗みに来ることを期待していたんじゃないでしょうか。だから、暴徒化や転売は想定外だったとか。

誰がアートを盗んだの

結局、誰が押しかけたのでしょう。

「プリミティブにアートを欲しい人」ではなかったと思います。

いや、いたのかな。壁を飾りたい人もいたと思います。

でも、「アートを飾りたい人」と同じぐらい、「アートを盗んで見たい人」「お祭り好きな人」が居たのだと思います。

ちょっとここに関して分析できるだけのデータを持っていないので、憶測だけ書きます。

個人的には近年の渋谷のハロウィンとかと同じ香りがしており、お祭り好きの若者たちの行動じゃないか、という印象があります。

(これは私の偏見に基づく根拠のない推論ですが)、彼らは元来、アートに関する知識は多くはないと思います。

ネットでは、 (おそらく)転売目的で展示会に来た彼らを叩く声が多く、「アートを理解していない」「アートの価値がわからない」「日本の恥」だの、散々な言われようです。

また、今回の批判に、「暴徒化は避けられなかったのか?」というのは多分出てきていると思うのですが、私は改めて「SNSの拡散力はすごいな」と思いました。

皆さんもすごいと思いませんか?

アートに興味がない界隈 (そして普段大半のアート鑑賞層と関わらないタイプの人たち)にまで情報がリーチし、今回の"お祭り"が起きました。

ネットやアートがかなり裾野を広げている証拠かと思います。

3年前なら起きなかったんじゃないかな。

アートのお値段

さて、一番転売数が多いこのカードですが、現在の価格はだいたいは1万円に収束しているように思います。

これが何かというと、購入者と販売者の意志によって、彼らなりの「アートの価値」が定義されている瞬間です。

多くのアートは、ギャラリストと知識ある顧客の間などでやりとりをされ決まっています。(私も詳しくは知りませんが)

「アートの価値」は"権威"によって決まっている割となんでもありな世界だと、私は思っているのですが、今回は(おそらく)購入者と販売者の取引の間には知識と権威が介在していません。

つまり、アートに対してあまり親しみを持っていない、「売りたい人」と、「購入したい人」、この謎のプラスチック片にいくらの値段をつけるか、というやり取りが発生しているのです。

え、めちゃめちゃ面白いじゃん。

この一万円に収束していく思考過程が知りたいものです。

どうしてこれは1万円で売れると思ったのか、どうしてこれに1万円を出してもいいと思うのか。あるいは、あなたはいくらならこれを買ってもいいのか、私は知りたいです。

私はこのアートに特に惹かれてないので、買うなら500円ぐらいです。

ガシャポンとかから出てきそう(とても失礼)。

アートの価値はどこに宿るのか

じゃなんで、私は500円で、彼らは1万円をつけるかなんですけれど、それはどこにアートの価値を見出しているかにもよります。

私は、この作品自体を見て、特に心が動かなかったので500円ぐらいかなと思いました。

でもどうやら、彼らは作品ではなく、これが「盗めるアート展」で展示されていた、ということに価値をつけているようです。

え、めちゃめちゃ面白いじゃん (2回目)

つまり、彼らが値段をつけているのは、アートの「作品としての美しさ」ではなく、その「コンテクスト」です。

こういうと大げさですが、「100個限定」とか「オリンピック記念品」とかと同じです。

彼らなりに、このプラスチック片に"権威性"を見出し、その売り手と買い手の値段の均衡点が1万円だったのです。

"権威性"によって定義される値段の面白いところは、値段に根拠が存在しないところです。

例えば普段ものを買うとき、大体のものは原価に利益を加えた値段で売られています(多分)。なので、技術革新でもない限りは、ものの値段は原価と利幅に左右されるのです。

1万円のヘッドフォンなら7000円で売れる、2万円のヘッドフォンなら1万4千円で売れるというように原価の影響を受けるのです。

しかし、"権威性"に値段の根拠は存在しません。「盗めるアート展」に展示されてたから最低価格5,000円、という基準は存在せず、ある意味で、真に売りたい人と、真に買いたい人のやり取りだけで決まっているのです。

なので、今後500円にも50,000円にもなり得るのです。

権威性に価値が宿った、ということは

「『盗めるアート展』に作品が展示されていた」という”権威性”に価値を見出した極め付けがこれです。

「その通り偽物です。盗めるアート展自体から作品が存在したという事実を盗ませて頂きました。」

— 壊死ネキ (@koroshiteokure) July 10, 2020

わ〜っ😰 pic.twitter.com/r1NhAP2daz

残念ながらこちらの出展品は今は取り下げられていますが、「盗めるアート展」で展示されてないものを「盗めるアート展の作品です!」といって売っていたのです。

つまり、"権威性"を付与することで、関係ないものでも売れるのでは?ということです。

これは結果的には嘘だとバレて売れなかったみたいですが、会場に展示されている偽装の写真でも作ったら本当に売れたんじゃないでしょうか?

(そこまで来ると単純に詐欺ですが)

え、めちゃめちゃ(以下略)

今でも、

「『盗めるアート展』 のものではない作品」

「盗めるアート展 じゃないです」

といって、一瞬騙そうとするような作品は出ていますね。

単純に検索回数が出そうなワードだからかもしれませんが。

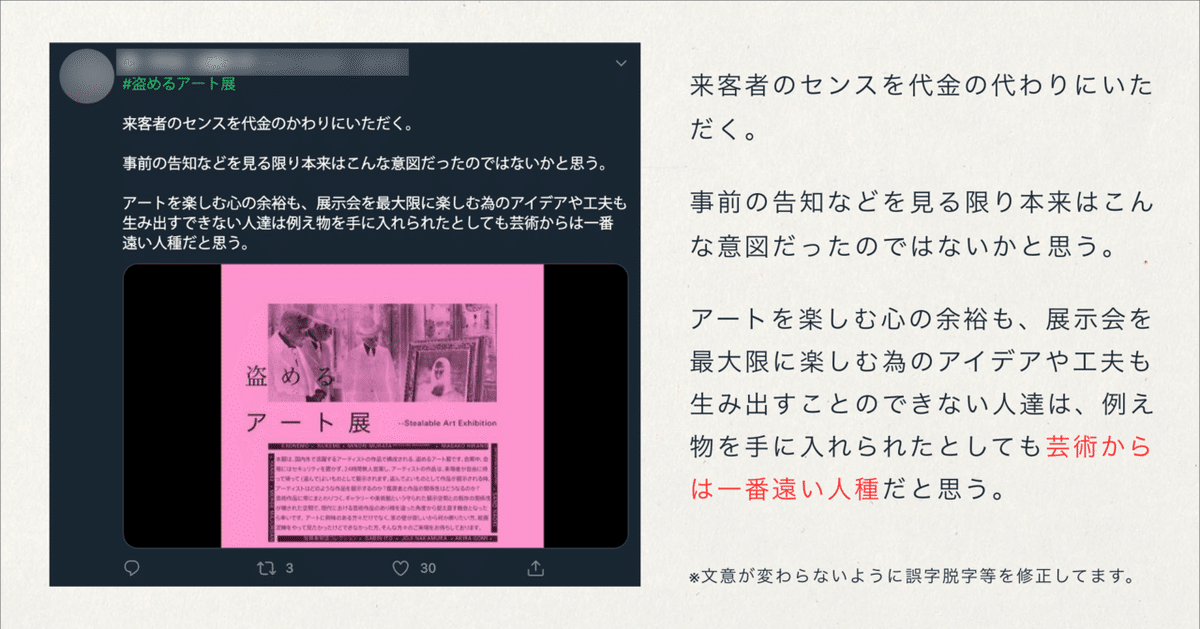

アートを楽しむとは/芸術からは一番遠い人種

Twitterを見ていて、こんなつぶやきを見つけました。

つまりは、今回の盗んだ人達はアートを楽しむ心の余裕がなく、芸術からは遠いという主張です。

そうでしょうか?

今回の企画を一番楽しんだのは誰だと思いますか?

私は実際にアートを盗んだり勝ち取った人達だと思います。

普段盗めないアートを盗む興奮たるや、すごいと思います。

私も盗みたかった。絶対楽しい。

これもまた、「芸術は理解すべき」や「腰を押し付けて鑑賞するべき」というような固定観念じゃないでしょうか。

今回の彼らは、「アート」そのものに興味があった人ではなくてて、「アート作品を盗んでみたい」というコンテクストに共感した人だと思います。

「盗めるアート展」は作品一つ一つの鑑賞に重きを置いた企画ではなく、「盗まれるとわかってて作る作品」や「アート作品を盗んで見たいという感情」を探るコンセプチュアル・アートなのです。

アートとの接し方が「理解」だけではなく「インスタ映え」が提起されつつあるこの時代に、今回新たに「窃盗」というのが出てきました。

こんなん流行っても困るけれど、新たな接し方の提示になっていると思います。

アートの正しい見方が定義されてない以上、アートから遠いとか近いとかはないよ。「理解から遠い」はあるかもしれないけれども。

いくつかの関連したこまごま

全体的にはこの二つを思い出しました。

Banksyが作品を路上販売、約4万円の売上げ、実はその価値2200万円

Banksyが覆面で作品売ったら全然売れなかった話

ジョシュア・ベル、DC地下鉄駅での最高のコンサート

時代を牽引するプロのヴァイオリニストが、3.5億円のストラディバリウスを持って朝の駅でコンサートをしたが、ことごとく無視された話。

アートの値段ってのはつくづく権威性や知識のプレゼンテーションが大事だと感じます。

あとネタバレになるからいいませんけれど、アンビリーバブル号の秘宝とかみるといいですよ。どこで観れるかわからないけど(以前はNetflixで配信されていた )

終わりに

うーん。どう考えても大成功じゃない?この企画。

主催者が意図した展開になりませんでしたが、アートに対するいろんなものが透けてみてとても面白かったです。

アートが盗まれた瞬間瞬間についてというより、この展示会のテーマ自体が、どんな行動と意識の変容を生み出したか考えると、良いものを見たなぁという気分です。

とはいっても、私自身、盗まれるとわかってアーティストが作る作品には興味がありましたし、もう少し盗んではいけない期間を作って欲しかったです。それは今回の企画に対する不満かな。

実を言うと、今回の批判の大半は、盗み方がエレガントじゃなかったから起きたことだと思います。みんな多分紳士的な窃盗が見たかったんだよね。暴徒化して根こそぎ剥いでいくのが嫌いなだけだよね。

私はそれもまた、現代社会の縮図という感じで好きです。

それでは今日はこの辺で。

いただいたお気持ちは、お茶代や、本題、美術館代など、今後の記事の糧にします!