【講座レポート】 アーティストから見た「アート×ビジネス」

最近、あちこちでよく耳にするようになった「アート×ビジネス」という言葉。

アートの観点をビジネスに取り入れようと、多くの取り組みが行われているほか、書籍なども刊行されていますが、その多くはビジネス側からの発信で、アートの側からの発信はあまり見られません。

アートマネージャー・ラボが、2020年10月30日に行った「アーティストから見たアート×ビジネス」は、アーティストとして、企業の事業に関わるアーティスト、遠藤薫さんと野口竜平さんをゲストにお招きし、こうした潮流をアーティストはどう見ているのか、アートに携わる側から見たアートとビジネスのかかわりについて掘り下げました。

遠藤薫

1989年大阪府生まれ、沖縄県立芸術大学工芸専攻染織科卒業。志村ふくみ(紬織, 重要無形文化財保持者)主催、アルスシムラ卒業。世界中のボロ布を集め、修復し、使用することを繰り返すことを始め、主として“工芸”的なるものと“社会”の関わりをテーマに作品を展開する。現在、沖縄芭蕉布の織り手である福島泰宏さん30年来の夢を叶える「Musa balbisiana」プロジェクトを共同実行中。沖縄、ベトナム国境、台湾離島を始め、各国の糸芭蕉(バナナ)のルーツを探すプロジェクトを通して、彼と彼らと私たちの生を見つめ直す。

主な展覧会に「DJもしもしの幽霊について」(AIKOKOgallery、東京、2015年)、「クロニクル、クロニクル!」 (クリエイティブセンター大阪、大阪、2016〜2017年)、「VOCA展2019 現代美術の展望─新しい平面の作家たち」(上野の森美術館 佳作受賞、東京、2019年)、「第13回 shiseido art egg」 (資生堂ギャラリーart egg賞受賞、2019、東京)、「OPEN SITE 2019-2020/「藪を暴く」展」(トーキョー・アーツ・アンド・スペース、東京、2020年)、「いのちの裂け目ー布が描き出す近代、青森から」 (国際芸術センター青森、青森、2020年)

野口竜平

1992年うまれ、芸術探検家。

武蔵野美術大学で版画とパフォーマンスアートに触れ、早稲田大学探検部でコンセプチュアルな探検と創造的な登山を経験したことから、制作や表現におけるそれらの親和性を考えるようになる。

”移動行為によってゆらぐ制度や精神を「未知」として探検し、その刹那に生じる事態から芸術の起こりをさぐる”ものとして、〈ニューヨーク方面へヒッチハイク〉〈タイヤひっぱりで台湾一周〉などの活動を展開。それらに付随する記録への問いも含めて「芸術探検」と名付ける。現在は、古今東西「漂泊民」の知恵や技術、精神性などをリサーチしつつ、withコロナ時代の芸術探検を思索中。

主な個展に「芸術探検ポイント2 -拉輪胎-」(尖蚪、台北宝蔵巌国際芸術村、2019)、「芸術探検ポイント1 -箱!ホワイト-」(Art Center Ongoing、東京、2018)がある。また路上の劇団「都市あそび」や、隔たりの価値を探る「トキメキ運送」、もちよりの多視点多中心の集会「movingscape連続展」等のプロジェクトを主催するほか、美術館、企業、行政などでワークショップ制作も行っている。

アート×ビジネスの今

👉アートの「思考体系」を取り入れようとするビジネス

最初に、近年のアート×ビジネスの潮流について整理を行いました。

山口周氏の著書『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか』をはじめとして、近年の「アート×ビジネス」は、「アート作品をコレクションする」といったこと以上に、アートが生み出される時の「考え方」や「思考体系」を、ビジネスにおけるアイデア創出や組織活性などに生かそうとする動きが大きいことが窺えます。

電通・美術回路が編纂した『アート・イン・ビジネス』によると、アートが持つ力とは「問題提起力」「想像力」「実践力」「共創力」の4点であると書かれています。編者の方々自身が「決して一般化できるものではない」と仰っていますが、これらは確かに、アートを形作る要素の一部であり、そして、アートのこうした部分が、ビジネスから期待を寄せられている部分であるということも分かります。

👉ビジネスの根底にある「思想」そのものを問い直そうとするアート

一方、アートの側からの反応はどうでしょうか。

『美術手帖』の2020年10月号は、「コロナ禍に考える、ポスト資本主義とアート」という特集が組まれていました。この特集の副題が「作品は商品か?制作は労働か?社会は不変か?」となっていることからも分かる通り、アートは時に、ビジネスの根底にある「経済」や「資本主義」の仕組みや思想にメスを入れます。

例えば、この号にインタビュー記事も掲載されている丹羽良徳さんの《自分の所有物を街で購入する》という作品は、「駅のキオスクや書店などで商品として一度購入した週刊誌や果物をそのまま携えて、同じ個体を別の店で購入してみようとする」試みであり、商品が流通する仕組みや貨幣価値というものについて問いかけてきます。

このように、アートには、ビジネスの世界で暗黙のうちに受け入れられている考え方そのものを問い直そうとする側面があります。

アートとビジネスが連携するうえで、それぞれが持つ世界観や考え方の違いをよく理解しておくことがまず重要です。

丹羽良徳さんの作品《自分の所有物を街で購入する》についてはこちら。

https://yoshinoriniwa.com/works/15.htm

👉企業の「社会的責任」とアート

しかしながら、ビジネスの世界でも、「企業は利益を追求するだけの存在ではない」という考え方も、近年非常に大きくなっています。その最たるものが「CSR(Corporate Social Responsibility)」や「CSV(Corporate Social Value)」といった考え方です。これは、企業が組織活動を行うにあたり担っている社会的責任や、生み出すことのできる社会的価値のことを意味しており、近年、多くの企業で実践されています。企業が主催するアートに関する事業の中にも、CSR活動と位置付けられているものが多くあり、代表的なものとしては、資生堂やベネッセの活動などが挙げられます。CSRとしてアート事業を長年続けているこれらの企業では、アートに関わることや、アートを通じた社会貢献活動が、企業理念に反映されるまでに至っています。

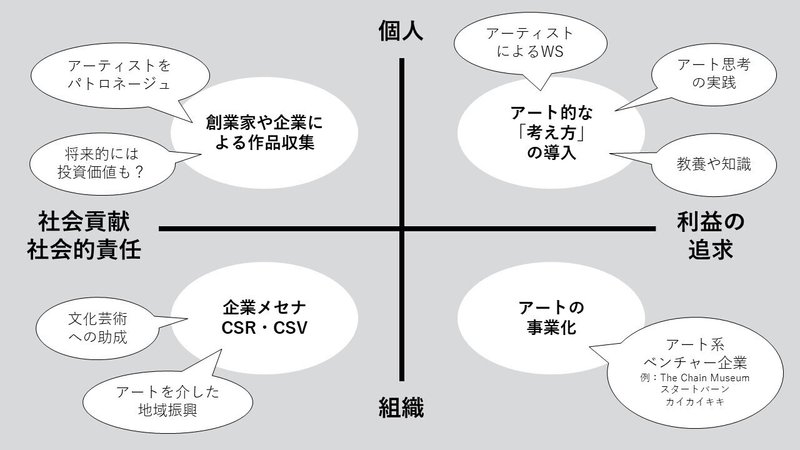

こうした点から考えると、ビジネスとアートのかかわりは、「(社員などの)個人に作用するか/(企業などの)組織に作用するか」「利益の追求につながるか/社会貢献につながるか」という2つの軸の中で考えることができるのではないでしょうか。ビジネスと連携して行われるアートの事業は、この図に上げられた様々な要素を包含しながら、行われているように見えます。

遠藤薫さんの事例

遠藤薫さんは、世界中で集めた使い古した布を修復し、繰り返し使用していくプロジェクトなど、織物をはじめとする工芸的な営みから、歴史や社会を見つめ直す試みを続けるアーティストです。そして、その活動の傍ら、リサイクル事業を営む「オーエム通商」にも所属し、企業のCSR事業担当としても活動されています。

書道教室を営むご実家の縁で社長と知り合い、企業に関わるようになった遠藤さん。

その活動は、東南アジアの国々への寄付活動や、書道のバックグラウンドを活かした「CSR書道教室」の開催など、自身のアーティスト活動と直接は結びつかない事業も担当する一方で、近年は、織物をテーマとする遠藤さん自身の作家活動と、リサイクルを営む企業活動がリンクしはじめていると言います。

今年六月には、アーティスト・イン・レジデンスの一環で滞在していた青森で、蚕や綿花にまつわるリサイクル・ワークショップを実施。地元の幼稚園の先生と仲良くなったことがきっかけで、書道教室やワークショップ開催につながったそうです。更に、これらの活動が青森の地に根付く「物を大切に再利用する精神」を学ぶことにもつながりました。

また、最近では、沖縄で芭蕉布を主に制作している染織工房バナナネシア代表・福島泰宏さんの芭蕉布文化のルーツを探る「夢の旅」を手助けする「Banana Fiber Research Project」という活動が、遠藤さんの作家活動や、企業のCSR活動につながり始めています。

沖縄や奄美、ベトナム、台湾といった各地に根付く芭蕉布文化。それらを調査し、技術の復興や継承を試みるという試みは、プロジェクトに関わる人々や、各地に生きる人々、そして今を生きる私たち自身の足元にある生活や生き方そのものを再考するものです。

福島さんの夢と、それを手助けしたいという遠藤さんの思い、そして会社の事業があり、それらがつながり、そこから得た学びが、結果的に「作品」に反映されていく。

「作品」という結果は、会社そのものに利益をもたらすわけではありませんが、遠藤さんのそうした活動を、社長さんが広義の意味での文化的貢献だと理解し、遠藤さんの公私の活動を認め、雇用を継続させて下さっているそうです。

遠藤薫さんのホームページはこちら。

https://www.kaori-endo.com/

オーエム通商のホームページはこちら。

http://www.om1981.co.jp/

野口竜平さんの事例

続いて事例を発表したのは、野口竜平さん。

「芸術探検家」を名乗る野口さんは、「芸術と同じくらい探検をリスペクトしている」という言葉の通り、旅や移動という行為から、様々な「未知」が生まれるということに関心を持ち、様々なプロジェクトを展開しています。

そんな野口さんは、2020年、ロート製薬の部長研修をプロデュースしました。

奈良県宇陀市で、食と農をテーマに起業する若者を支援するロート製薬のアグリファーム事業部が企画した社内研修の講師として、研修を受講する部長さんたちと共同生活を送りながら、様々な「未知」を生み出しました。

野口さんを招聘したロート製薬の生田さんに企画の背景を窺ってわかったのは、この研修自体が非常に型破りなものだということ。部長クラスを対象としたその企画は、受講者を通常業務から一時切り離し、3カ月間受講させる長期間にわたるプログラムでした。

この研修の一環として、生田さんが、会社員として長く働いてきた人たちを常識から解放するきっかけを作ることができる人を探していたところに、野口さんとの出会いがあったそうです。

野口さんが担当したのは、研修最初の2週間でした。事前準備ゼロの状態で現地入りした野口さんは、研修が始まるまでの一週間で一気に地域に順応。これまで他の地域でも実践してきた「ロープ付きのタイヤを引っ張る」という手法を展開して、まず自分が地域の人々と仲良くなり、その後やってきた部長さんたちにも実践させました。

更に、野口さんは、新たな人が来るたびに、宿舎となった民家を「お化け屋敷」にして出迎えるという試みも実施。タイヤを引いて町を歩いたり、いきなり「お化け屋敷」に迎えられたり。「突然わけのわからない状況に放り込まれる」という体験を通じて、肩書を抜きにした関係が生まれていったということでした。

生田さんによれば、この研修に参加した部長さんはこの研修で吸収して良かったことを部署に戻ってからフィードバックしていくという流れが生まれ、中には、仕事だけでなく、家族との関わり方にも変化を感じた人もいらっしゃったそうです。来年もまた実践することとなり、また新たな研修が生まれようとしています。

野口竜平さんのnoteはこちら

https://note.com/mukadematuri

遠藤さんと野口さんの事例から見えてきたこと

アーティストという立場を持ちながら会社に所属し、アーティストの発想が会社の中に接続される状況をつくっている遠藤さんと、アーティストの発想が、企業人たちの「常識」を覆し、企業の中に新たなムーブメントを巻き起こした野口さん。

お二人それぞれの事例の話の後は、登壇者の間でのクロストークという形で、議論を深めました。

👉アーティストがやっていることを「言語化」する存在の大切さ

野口さんの事例では、野口さんの活動を言語化してくれる生田さんのような存在が企業の中にいたことが、企画の波及効果を拡大させたと言えます。

野口さんは、最初に会ったときから、生田さんと「タイヤを引くこと」について誰よりも深いトークができたことに驚いたと話し、その背景には、生田さんが「タイヤを引くアーティスト」を研修の講師にするために、そのことについて熟考していたことがあったのだそうです。

遠藤さんは、企業に所属している立場でもあることから、会社のホームページに掲載するCSR活動報告など、活動を言語化する作業を自ら行っています。長く勤める中で、少しずつ社会的な成果が見え始めたことで、会社の中でも少しずつ理解され始めているものの、理解が浸透する途上の段階であるそう。

企業の中でアーティストの発想を生かしていくためには、彼らの活動を理解し、企業活動との接点について言語化することのできる伴走者がいることが重要だと言えます。

👉人と人との相互作用の中から生まれて来るもの

遠藤さんは、「アート」という世界の中だけでやっていると視野が狭くなりかねないところを、企業のCSR活動によって視野が広がっている面もあるといいます。

更に、遠藤さんの活動は、所属する企業の外にも影響を及ぼしたこともあるそう。それは、大阪の会社の社長が集まる会合に、遠藤さんが会社の代表として参加したときのこと。会合で出会った他社の社長さんに自身の立場について話したところ、その社長さんが大いに触発され、遠藤さんと同じような立場で活動するアーティストを会社に迎え入れ、次の会合に一緒に来られたそうです。

野口さんも、研修にかかわったことが、自分自身にとっても相当な学びになったと話します。たとえば、研修を受ける部長さんたちが、「タイヤ」をモチーフに、自己実現や会社と地域との関係のありかたなどについて議論をするという光景は、野口さんにとっても初めての経験で、もともとの頭の柔らかさに驚いたそう。しかし、生活を共にすることで、「大企業の部長さん」という、アーティストにとっては遠い存在だった「すごい人」が、同じ人間なんだと気づいたといいます。研修を企画した生田さんは、ずっと会社員として生きてきた人が、野口さんとの出会いで、「自分の今の感性を使って行動する」という普段の生活では忘れていたことを思い出したのは大きかったと話していました。

👉「役に立つ/立たない」を超えて

遠藤さんは、所属する企業の社長さんの「人の役に立ちたい」という思いに触発されることが多く、自身の活動も「誰かの役に立ちたい」という思いから生まれることが多いと話します。「アートをやろう」と思って始めたわけではない活動が、結果的に「作品」となっていくその流れについて、遠藤さんは「やらざるを得ないことをやっているうちに、作品に両義的な何かが含まれてゆく」と評しています。役に立つはずだったのに、いざ作品になると、社会的利益から切り離されている。切り離されているのだけど、だからこそそこに大切なものが含まれていることに気づく。この順番が心地いい、と遠藤さんは考えます。

野口さんは、「タイヤを引く」という意味の分からない行為の中に垣間見える「人間の愚かしさ」のようなものが、自分は好きなのかもしれないと話します。ロート製薬の企業研修で生まれた成果は、そうした一見無意味にも思える行為から生まれたものでした。

アートに関わる人はときに、アートを「役に立たないもの」だということがあります。

しかしそれは、本当に役に立たないという意味ではなく、アートという営みは、具体的に狙った成果を出していこうとするビジネス的な営みとは異なり、「どうなるか分からないがとにかくやってみる」ということや、「一見無意味な行為から変化が生まれる」ということに、面白さや価値を見出しているということなのかもしれません。

「役に立つか、立たないか」を表面的に捉えるのではなく、人と人の顔の見える関係から生まれる変化を楽しむこと。そして、そうした関係を育んでいく「つなぎ手」の存在。

アートとビジネスのより良き関係を作るためのカギは、こうした点にあるのではないでしょうか。

アートマネージャー・ラボでは、今後もアート×ビジネスについて、考える機会を作っていく予定です。

Youtube 動画はこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=bXv3XeQ5bmE&t=718s

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?