さらっとデザイン史5〜バウハウスから近代デザインへ〜

1919年春、ドイツワイマールにてこれまでにない全く新しい総合造形学校バウハウスが誕生します。

バウハウスは近代デザイン史の上でもアーツアンドクラフツの流れを引き継ぎながらも、学校教育という共同体を介したデザイン運動として、同時代の芸術思想の中でも独特な意味を切り開いていくことになります。

それは、芸術の側から近代工業社会の文化の課題に立ち向かった総合造形(デザイン)運動として、広く世界に波及し、近代デザインの方法論の形成に多くの足跡を残すこととなります。

グロピウスとバウハウス創立宣言

バウハウスは、建築家のワルターグロピウスによって創設されました。グロピウスが作成した創立宣言書の冒頭の一説には以下のように記されています。

全ての造形活動の最終目標は建築である。

近代化の中でそれぞれ孤立した芸術活動を再び「建築」という目標に向けて結集し、緒芸術の総合を再建しようという理想がその言葉には表明されています。

バウハウスの教育

バウハウスの理念は、生活機能の総合の場、すなわち「建築」のもとに、絵画、彫刻、工芸などの書芸術と職人的手工作など一切の造形活動を結集して、造形芸術の再統一を達成することでした。

そうしてなされた教育革新が、在来の美術・工芸教育を根底から変革するものであったことは確かです。

その教育プログラムは以下のものでありました。

・新しい観点での材料や造形の実験体験を通じて学生たちの既成概念の解放と造形の基礎学習を目標とした「予備教育」

・「予備教育」後の形態訓練と手工作技術の習得を通した造形実験や創作活動を行う「工房教育」

・「建築教育」と芸術と科学に関する「理論教育」の習得。

バウハウスの教育プログラムは「建築」を教育の最終目標としながらも、これまでにない「予備教育」や「工房教育」等の実験的試みを孕むものでした。

「予備教育」はバウハウス以降特に世界のデザイン教育に広範な影響を及ぼし、専門教育への前提をなす基礎教育の一般的範例となっていきます。

「工房教育」についても、様々な分野、陶器、印刷、織物、蔵本、彫刻、ガラス画、壁画、家具、金属、舞台などの様々な工房があり、それらの役割は教育上の目的だけではなく、地域社会や産業と結んで生産品あるいはその原型(プロトタイプ)を制作提案していく実験、生産工房として構想されていました。

この試みがやがてインダストリアルデザインやヴィジュアルデザインの根本原理や方法論の形成の母体として「デザイン」という意味発生の現場となっていきます。

また、1923年にはグロピウスより「芸術と技術ー新しい統一」というテーマが掲げられます。「デザイン」という言葉が芸術と近代機械産業との結合として捉えられる明確な姿勢が打ち出されたのです。

デザインの展開

1925年にはグロピウスの設計により、デッサウ校が建設されます。

バウハウスデッサウ校 写真:wikipedia

この校舎は「明解な機能の分離と結合、材料と構造による内容の視覚化」を形として純粋に表現され、近代建築の記念碑的な作品となりました。

また、家具においても機械工業生産の方式に適合した原型(プロトタイプ)が数多く生産されていきました。

マルセル・ブロイヤーによる、軽量で分解可能、安価で衛生的、耐久性のある一連の椅子の開発などはとても有名です。

ワシリーチェアー 写真:wikipedia

金属工房ではモホリ・ナギの指導のもとでインダストリアルデザインの開発が図られていき、ティーセットやワイン注器、鍋類などの家庭用品から住宅やオフィスのハードウェアや照明器具に至る製品開発が展開されていきました。

ティーセット 写真:ALESSI

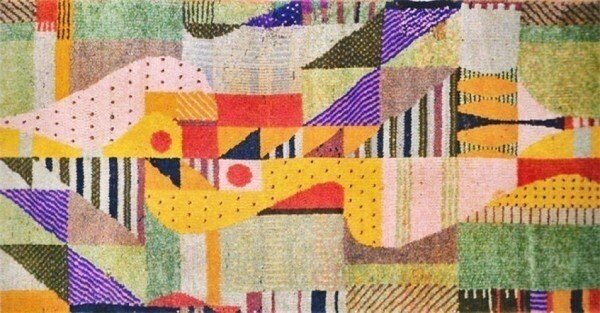

グンタ・シュテルツルが担当した織物工房では、近代的織り機を利用して、時代の機能的な生活空間との調和を意識した材料や降り方が実験されていきました。試作の生地サンプルは業界の注目を集め、工業化への道が開かれていきます。

グンタ・シュテルツルのテキスタイル 写真:アンアンブログ

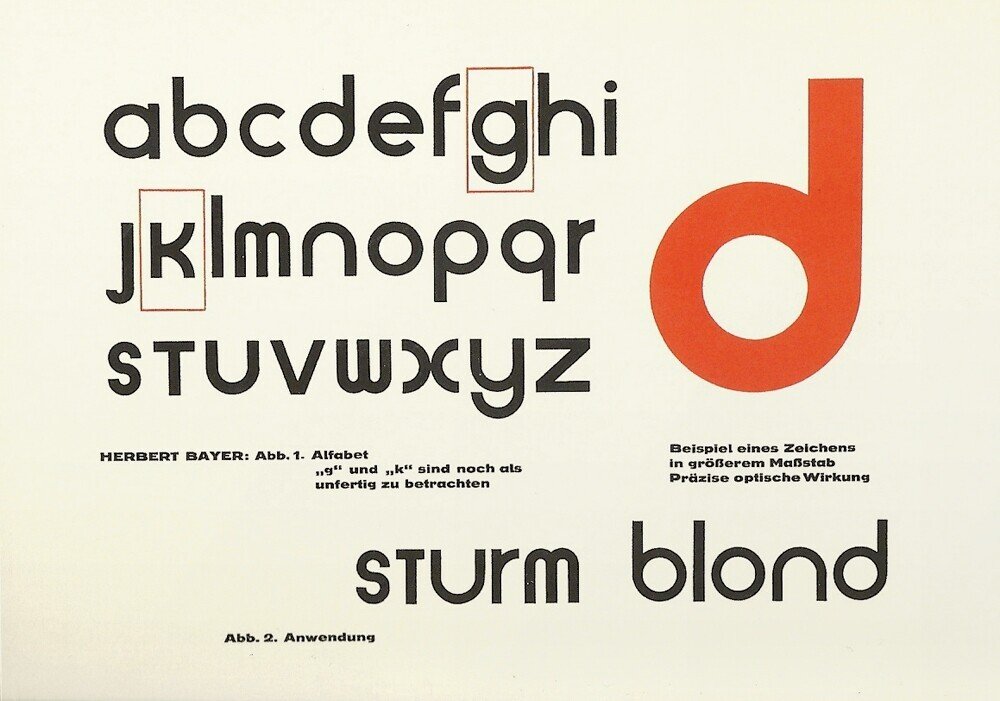

印刷工房ではハーバート・バイヤーによりタイポグラフィーやグラフィックデザインが推進されていくこととなります。大文字と小文字の混在を避け、大小区別の無い単一文字による推進し(ユニバーサル・アルファベット)、小文字だけの使用が一種のバウハウス様式となりました。

ユニバーサル・アルファベット 写真:JUST ANOTHER FOUNDRY

バウハウスの解体へ

1930年には建築家であるミース・ファン・デル・ローエが3代目の校長として任命されます。バウハウス末期のミース時代はマイヤー時代以上に建築教育が中心に位置付けられ、「建築学校時代」とも言われましたが、ナチス政権の弾圧により、わずか2年で終焉を迎えることになります。

バウハウスの多くの人々、グロピウス、モホリナギ、ブロイヤー、ミースらはその弾圧から逃れるようアメリカに渡り、新天地を求めていくことになります。

バウハウスという共同体は世界へ開放されていくと同時に、バウハウスの築いた、近代デザインの石杖もまた世界に広がっていくことになります。

モリスからアーツアンドクラウツ運動へ、アールヌーボーやウィーンの動向等、様々に見てきましたが、「近代」への路線が緩やかに敷かれていたのに反し、20世紀に入ってからは、激しくこれに向き合う状況がありました。

ここで初めて、時代はデザインという新しい事態に間近に直面したと言えます。

その中で、主義を貫き、主張を振りかざして道を切り開いてきた「バウハウス」の活動は、時代の転換点を担う、前衛的な行動からなされたものであり、近代のデザイン概念の発展に大いに貢献したものであったと考えられます。

建築に関して様々に情報を配信していけたらと考えています。 興味を持っていただける記事作成のため、ご要望や質問等も随時承っております! 何かありましたらkn@archlife.jpまでよろしくお願いいたします!