WRA6-1 高校選手権決勝前半 山梨学院-青森山田 (中村太主審)

今回は、2021年高校選手権決勝「山梨学院高等学校-青森山田高等学校」の試合を分析してみます。延長+PKまでもつれ込んだ試合ですので、全3回で分析します。

初の育成年代かつアマチュアカテゴリーの分析ということで、プロとアマチュアの違いについても考えていきます。そして、私たちが担当するアマチュアの試合にどう応用できるか考えてみたいと思います。本日もよろしくお願いします。

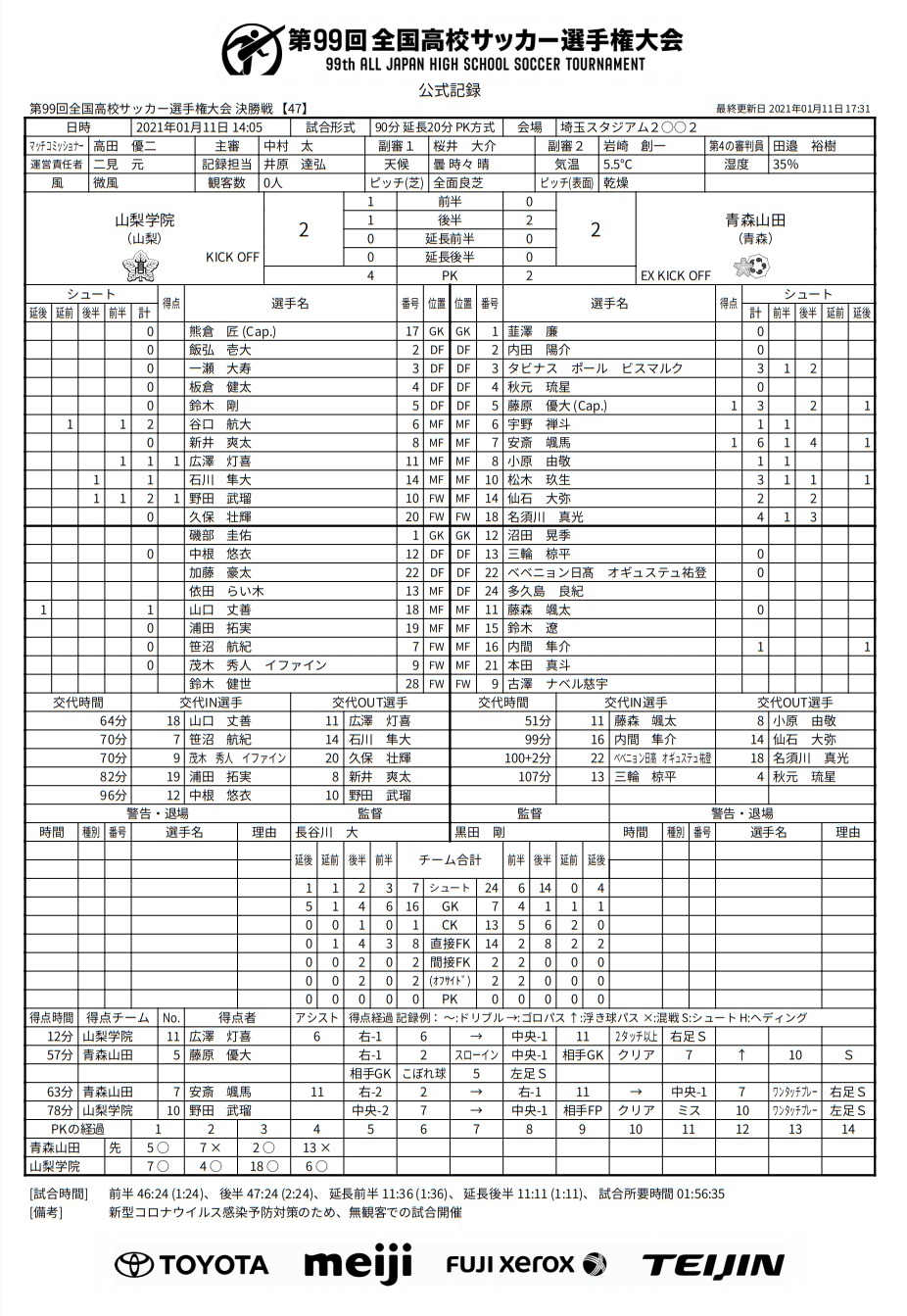

公式記録(クリックでPDFにジャンプします)

審判団紹介

主審 中村太さん

今大会の決勝開催地埼玉県出身の1級審判員で、42歳。担当カテゴリーはJ1主審で、J1通算92試合、J2通算81試合担当経験のある審判員。2013年の高校選手権決勝鵬翔対京都橘の試合も担当しており、通算2回目の高校選手権決勝担当。

副審1 桜井大介さん

千葉県出身の1級審判員で、40歳。担当カテゴリーはJ2副審で、J1通算1試合、J2通算136試合。ちなみに、同じくJ2副審では櫻井大輔さんという方もいる。

副審2 岩崎創一さん

栃木県出身の1級審判員で、33歳。担当カテゴリーはJ2副審で、J2通算42試合、J3通算21試合の担当。

第4の審判員 田邊裕樹さん

こちらも埼玉県所属の1級審判員で、31歳。担当は全国大会レベルを担当するNCというカテゴリーかと思われる。

決勝は全員関東サッカー協会の地域の1級審判員が担当している。おそらく緊急事態宣言の影響で、近県の審判員が担当することになったとも思われる。

【前提条件】 根本的なプロと高校生の違いについて

Jリーガーは当たり前ですが、上手いです。当たり前です。今大会の決勝に出場した選手で、プロになることを夢見ていてもなれない選手は残念ながらいますし、プロはトップ中のトップなのです。ですので、プレーの精度は圧倒的で、審判員の予測が外れることは少ないです。(審判員のイマジネーションを上回ることがあるかとおもいますが。(笑))

一方、高校生は発展途上ですし、ミスが起こる可能性はプロよりも格段に上がります。普段J1というこの国のトップディビジョンを担当している中村さんにとっては、Jリーグとのギャップというものもあって、予測よりパスがずれることやミスが起こって予期しない反則が起こる確率は多くなると考えます。

もちろん選手のサッカーに合わせて予測していくのが審判員に要求されているので、選手のレベルに応じて予測は異なってきます。その難しさはあると思いますし、判定面でもプロと高校生では違いが明確にあります。

Jリーガーはフィジカル面でも高校生と比べると格段に高い質を持っています。そのため、高校生が倒れる質・力のコンタクトでも倒れないことは多いですし、なによりプレーを継続しようとします。むしろ、アドバンテージをとれないと、「流してよ!」といわれることの方が多いと思います。

ですので、判定基準はJリーグと高校選手権では違って然るべきですし、ファウル基準の設定という意味では様々なカテゴリーを横断して担当する難しさもあると思います。

加えて、プロと比べると高校生は「従順」な部分があります。高いカテゴリーにおいては、判定があっていたとしてもマネジメントをミスすると荒れる可能性が高くなります。高校生の方がマネジメントに気を留める必要は相対的には低くなります。(マネジメントはもちろん重要ですが、相対的にということです。)

そんな前提で、ポジショニング・判定・マネジメントを見ていきたいと思います。

ポジショニング さすがの走力

両チームシンプルに縦に速い攻撃を志向したこともあり、先日のルヴァンカップ決勝同様に前半から比較的オープンな展開になりました。

上記の記事でも書いた通り、カウンターサッカーに対するポジショニングとしては純粋な走力を要求される場合も多いです。そんな中、中村さんは素晴らしい走力を見せて、素早い攻撃にもかかわらず最適なポジションに先回りしていました。時には攻撃の選手より良いポジションに入ることすらありました。Jリーグ担当審判員の走力の高さを証明する素晴らしいスプリントでした。

先回りをすることの最大のメリットは「重要な判定を心拍数を下げた状態で、視線のブレを減らせる」ことにあると思っています。息が上がっていると判定精度はもちろん落ちますし、視線がぶれると違うものが見えてしまいます。加えて、先回りしておくと、状況把握もしやすくなり、DOGSOやSPAなど状況によってカードの色が変わるシーンの判断もしやすくなるというメリットもあります。そのメリットになる部分を生かしたポジショニングが継続してとられていました。

また、予測が外れたときのリカバリーも素早かったように思います。前提条件の項で記した通り、ミスが起こりやすいのが高校サッカーです。そのようなシーンでも素早く、その後の最適なポジションに入っていたようにうかがえます。おそらくJリーグ担当時は「9:1」でミスしない方を多く考えていたところ、今回は「7:3」もしくは「6:4」くらいでイメージしていたのではないかと思います。

また、全体的な意識として、「角度⇒距離」の順序で修正している意識が見受けられ、非常に勉強になる動きだという風に感じました。

気になったシーン

7:50 山梨学院のロングスロー対策

この試合最初の青森山田のロングスロー。今大会何かと話題になりましたが、山梨学院は非常にクレバーなやり方でロングスロー対策をしていました。

山梨学院のロングスロー対策の壁の作り方で素晴らしいと思うのが

— あるびとろ@審判分析 (@arbitronojapao) January 11, 2021

①最初3~4mの位置に立って

②投げる瞬間に2mまで近づく

壁の作り方です。

2mの判断は投げる瞬間。

なので、①から近づくことで「威圧感」を与えることができ、内田選手は非常に投げづらいと思います。

これぞ競技規則の有効活用です!

試合中にした私のツイートですが、このシーンで山梨学院10野田武瑠選手はスローワーである青森山田2内田陽介選手の前に立ち、一種の壁のような役割を果たしています。

競技規則には下記のように書かれています。

すべての相手競技者は、スローインが行われる場所のタッチライン上の地点から2m(2ヤード)以上離れなければならない。

投げるときに2m離れていればいいのです。そのことを利用し、上記のツイートのようにわざと少し離れているところから助走をつけてジャンプして「嫌がらせ」をしているのです。

上記の記事を書く程度には競技規則は最大限に活用するべきという立場なので、この「嫌がらせ」は素晴らしいと感じました。山梨学院の選手は、試合中を通して、競技規則に対する理解が深いという風に感じました。後半の同点ゴールでもクレバーにクイックリスタートをするなど普段から指導されているのかなという風に感じました。

個人的にサッカーの守備は「どれだけ相手に合法的に嫌がらせをするか」だと考えています。競技規則を最大限に生かし、最大限の嫌がらせをした山梨学院の戦術は素晴らしいものだと感じました。

審判員の目線から見ると、「壁」の距離を監視する際の分担は難しいものがあります。主審はある種のセットプレーですので、エリア内の密集にフォーカスを持っていく必要があります。ですので、この際にはファウルスローと距離の違反は副審が監視すべきシーンです。

中村さんもこの日コミュニケーションシステムがなかったため、副審に「足見といてね」というジェスチャーをしているシーンがよくありました。臨機応変にコミュニケーションをとることが大切だと学ばされるシーンとなりました。

12:40 主審と副審のコミュニケーションの取り方

上述した通り、J1・J2では使われている審判員同士が声でコミュニケーションをとれる「コミュニケーションシステム」は今大会使われていません。そのため、微妙なスローインのシーンでは、いきなりシグナルするのではなく、下の方で小さく方向を示して、その確認をしてから最終的なシグナルをするという一般的な方法をとっていました。非常に細かい部分ですが、丁寧に確認をし、正しい判定に導くことは重要であるので、基本の重要さを実感させられるシーンです。

21:00~ カウンターへの中村太さんのポジショニング

青森山田がCKでトリックプレーを見せるが、上手く行かず山梨学院の選手が奪い、カウンターになりました。このシーンでは、圧倒的な走力を見せて中村さんはFWよりも速いスピードで前線に向かっていました。素晴らしい走力で学びたい力です。

22:34 ペナルティーエリア内での転倒

山梨学院の攻撃のシーンです。山梨学院6谷口航大選手のパスを受けた10野田武瑠選手が青森山田3タビナスポールビスマルク選手の手の接触を受けて転倒します。このシーン手で押す反則に当たるかが判定ポイントですが、押す反則に関しては、程度が関わる反則です。

私はこの程度の手の接触ではファウルは取れないと思います。中村さんの判定を尊重すべきシーンです。

31:02 山梨学院8新井爽太選手のプレーはハンド(PK)か否か

結論から言うとどちらとも取れるシーンです。本当に際どいシーンです。

青森山田8小原由敬選手のスルーパスを受けた10松木玖生選手がクロスを上げたところ、山梨学院8新井爽太選手の腕もしくは肩に当たっているシーンです。

論点は3つあるかと思います。意図的に腕を使ったとは近い距離で当たったため、無いという風な前提で考えます。

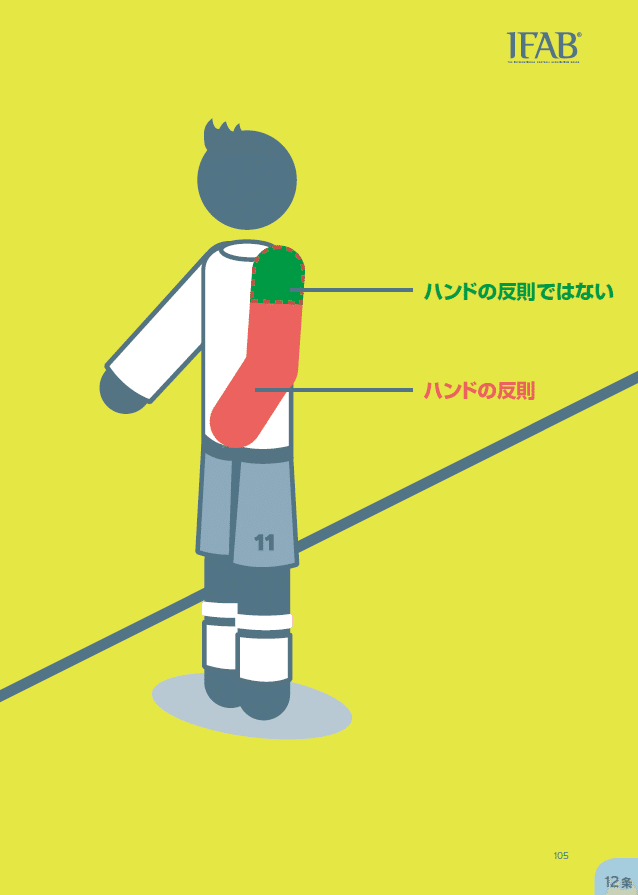

①当たった部位が腕なのか肩なのか

20/21の改正で、競技規則に上図が付け加えられ、腕の定義を「腕の上限は脇の下の最も奥の位置までのところ」とする明確化が行われました。正直この明確化で分かりやすくなった反面、判定がシビアになっているので難しいです。

今回新井選手の緑(ノーハンド)と赤(ハンド)の境界線に当たっているように見えます。そのため、当たった部位が肩であるとしてノーハンドと判定の根拠とすることもできます。

もし、当たった部位が腕であると判断した場合次のような判断が必要になると感じます。

②肩の位置以上の高さに新井選手の腕はあったのか

新井選手の腕の位置が肩の位置以上の高さにあったかどうかです。競技規則では、「競技者の手や腕が肩の位置以上の高さにある」ときには、「ボールが近くにいる別の競技者の頭または体(足を含む)から競技者の手や腕に直接触れた場合」でもハンドになるとしています。

まどろっこしいので、簡単に言うと肩以上の高さに手や腕があったら、距離が近かろうと腕や手にボールが当たればハンドになるということです。

このシーンは、本当にその判断もわかれるシーンです。新井選手の腕はスライディングをしたうえで、肩の位置以上の高さにあるともいえますし、平行だともいえます。

つまり、この判断基準で、①も腕と見做し、肩の位置以上の高さに腕があると判断するのであれば、ハンド⇒PKになります。

一方、肩の位置の高さ以上に腕がないと判断した場合、もう一つ次の判断が必要になってきます。

③新井選手の腕は不自然に広げられたのか

次に問題になるのは、新井選手の腕が「手や腕を用いて競技者の体を不自然に大きく」するために不自然に広がっているかです。

もし、不自然に体を大きく見せていた場合、これも「ボールが近くにいる別の競技者の頭または体(足を含む)から競技者の手や腕に直接触れた場合」でもハンドになります。

つまり、距離が近かろうと、腕を用いて不自然に体を大きく見せていた場合、ハンドになります。

これに関しても、本当に意見が分かれると思いますし、議論の余地のあるシーンです。

新井選手はスライディングをしています。「スライディングのときに手が動いてしまうのは自然だから、不自然に大きく体を見せたわけではない」と判断し、ノーハンドとすることもできます。

一方、「あの状態で腕をあの位置に置くことは結果的に不自然に体を大きく見せることになっている」ので、ハンドとすることもできます。

ハンドかどうかの結論=どちらでもいい

このプレーがハンドかどうかは、審判員のサッカー観によって異なると考え、ノーハンドとしても、ハンドとしても尊重できるシーンです。白黒つけたくなりますが、それがフットボールだと思います。

一方、その判定をする上では、根拠をしっかり持つべきです。それを説明できることが判定する責任だと思います。

中村さんのポジションだとやや角度としては判定しづらく、難しいシーンではありましたが、しっかりと説明されていたようにも見えます。

理想のポジションとしては、大外に開いて松木選手の背中を追うようなポジションに入れれば理想的ですが、ボールの動きからしてそれもよほど早い段階で外に開かないと厳しいでしょう。

青森山田側からすると取ってほしいシーンだと思いますが、取られない可能性も大いにあるまさに50:50のシーンでした。

35:00 山梨学院17熊倉匠選手の負傷に対するドロップボール

接触に関しては、ボールにチャレンジして、山梨学院17熊倉匠選手の方から青森山田10松木玖生選手にぶつかってしまった形なので、ノーファウルは妥当です。そして、接触を受けて熊倉選手はうずくまったままの状態になってしまいました。

ここで素晴らしかったのが、わざわざスローインにさせることなく、昨年の競技規則改正を生かして、ドロップボールにした中村さんの対応です。

その他のすべてのケースにおいて、主審は、ボールが最後に競技者、外的要因または審判員(第9 条1 項に示される)に触れた位置で、最後にボールに触れたチームの競技者の1 人にボールをドロップする。

上記のような条文が競技規則にあるため、負傷者がいてボールを出そうとしたときには主審がそこで止めてしまえば余計な時間を浪費しなくて済みます。

あるチームがわざとボールを出して、相手チームがボールを返す姿はサッカーの美しい部分の一部ではありますが、意外と時間を食ってしまいます。時間を使うくらいだったら、ボールを出しそうな雰囲気を出しているときには主審の権限でプレーを停止した方がいいと感じました。素晴らしい対応で、勉強になりました。

38:00 青森山田黒田監督の行為は警告?退場?

確かにボールを横に流していますが、好意的に解釈すると「左にいた選手が投げると考えて、その選手に渡そうとしたが、スローワーは別の選手だった」との解釈も可能ですし、後ろ向きに解釈すると「わざと横に流して再開を遅らせた」という解釈も可能です。

ただ、もし後者で考えると「ボールを放さない、ボールを遠くへける、競技者の動きをさえぎるなどで、相手チームのプレーの再開を遅らせる。」という退場に当てはまる行為となりますが、明らかに退場はやりすぎです。

目をつぶりつつ、第4の審判員を介して、たしなめるくらいが落としどころではないでしょうか。

また、ロングスローの進路の近くに立って邪魔したという意見も見ましたが、確かに近くには立っていますが、上記の退場の項目に該当するほど悪質なものではないので、罰しずらいというのが正直なところだと思います。

もちろん教育者としてどうなのかという議論はあるかと思います。一方、審判員からすると黒田監督は、あくまでも「監督」です。そのことから考えてもあまり波風を立てないで対応する方がゲームにとっては前向きだと考えます。

まとめ

32分のハンドかどうかのシーンは競技規則の事象の中で考えられるうえで最も難しいシーンの一つといっていいほど判定が難しいシーンでした。起こったポジションも非常に判定しずらい泣き所といえるポジションでの事象でしたし、当たった位置も極めて微妙で、手の位置も極めて微妙でした。このような事象が起こるのは仕方ないですが、どちらでも判定としては尊重できるので、ノーハンドも尊重できるシーンです。

これ以外のシーンではちょうどよい判定基準で、非常にスムーズに試合が流れており、勉強になるシーンもたくさんありました。

もしよろしけれサポートいただけると幸いです いただいたサポートは、自身の審判活動の用具購入に使わせていただきます。