3W1Hの順番についての一考察

戦略コンサルタントのアップルです。

5W1Hはビジネスシーンでよく使います。例えば、ビジネスモデルはWhat(顧客や提供価値)とHow(その提供方法や稼ぎ方)の組み合わせだというような使い方がされます。また、企業理念やパーパスはWhyと表現されることも多いです。

5W1Hはとても使いやすいフレームなので、アップルもコンサルティングの中で分かりやすく整理するときによく使いますが、最近になって「これらの順序関係」がとても大事だと感じるようになってきたので、その点について今回の記事で書いてみようと思います。

※ちなみに、5W1Hは、Who、What、Why、When、Where、Howですが、WhenとWhereは事業や戦略の検討ではあまり使わないので、本稿ではタイトルにあるようにその2つを除いた3W1Hの順番について論じます

戦略コンサルの現場でよく使う順序

例えば事業戦略のコンサルティングをする際には次のような順序で検討を進めるのが一般的です(これ以外の順序もあると思いますが、最もオーソドックスで多用される順序はこれだと思います)。

What→How→Who→Why

それぞれの意味合いは、次の通りです。

What:

顧客や提供価値です。すべての事業は誰かしらに何かしらの価値を提供するものなので、真っ先にここを固めに行きます。事業の中核になる部分なので、ここを真っ先に固めるのは、ロジカルに検討を展開する観点からは一定の妥当性があります。

How:

顧客や提供価値を固めた後は、それをどう具現化するかという実現手段を検討します。

・どのような製品・サービスでその価値を提供するのか

・その提供価格をどう設定するか

・自社の強みをどう生かすか

・どのように収益モデルを設計するか

・どういう戦略シナリオで事業を拡大していくのか

などです。

Who:

Howも固まれば、それを「誰がやるのか」に論点が移ります。自社だけでやるのかそれとも協業するのか、協業するならだれと協業するのか、自社の中ではどの部門の誰が責任と実行を担うのか、などなど。

Why:

What、How、Whoが固まれば事業戦略としてはいったんの完成です。ただそこにはまだ「魂」は十分こもっていません。魂を込めるためには、それをやることの大義名分、すなわちWhyの検討が必要です。一通りビジネスモデルや戦略のカタチができた上で、最後に魂を込めるのです。

この検討順序をコンサルが採用するのは、相手が大企業だからというのが多分にあります。どういうことか。

大企業で何かの事業や戦略にコンセンサスを得るためには、ロジックによる納得感が重要になります。論理的にしっくりくる順序で検討を進め、それをストーリーに落とし込むことで、「まあ論理的に正しそうだから、この結論に同意するか。必ずしも両手を挙げてイケてると思う、賛成できるというわけでは必ずしもないが、、」という形でコンセンサスが得られていきます。

そういう意味では、上記のWhat→How→Who→Whyという順序はもっとも客観的で論理的です。Whatを決めてからHowを固めるという順番もしっくりきますし、主観が入りやすいWhoやWhyが従属的なのも客観性を優先するスタンスでは至極自然です。このように、論理を軸に説得をしないといけない大企業を相手を相手にするからこそ、コンサルの現場においてはこの順序が最も無難で、使いやすいのです。

この検討順序の”落とし穴”

ただ、このような検討順序で導かれた結論には落とし穴があります。

具体的には大きく3つの落とし穴があるとアップルは認識しています。

落とし穴①:本質的に強みが生きる戦略にならない可能性

これはWhat→Howの順序に起因する落とし穴です。What(顧客や提供価値)は外部環境分析から導かれることが多いです。世の中こういうトレンドにあるから、この顧客セグメントにこういう価値を訴求すればビジネスになりそうと発想するからです。そのように外部環境分析から導かれたWhatに、後付けで自社らしさも含むHowを当て込むことから、自社の強みをフルに生かす戦略にはなっていないリスクを常にはらみます。

落とし穴②:事業や戦略を担う人たちの魂が入らない

WhoやWhyが後工程に出てくるので、実際に事業や戦略を担う人たちが本当にやりたいこと/腹落ちすることと、前工程で論理的に設計されたWhat/Howがずれるリスクをはらみます。そこがずれると、本当にやりたいことではないことを、今一つ腹落ちしきらないことをやることになるので、熱意や魂が入りません。

落とし穴③:大義名分が揺らぎがち

これもWhyが後工程に出てくることに起因します。後付けでもっともらしい大義名分はくっつけるものの、所詮それは後付けなので、拠り所となる大義名分がどしっとせず揺らぎがちです。大義名分の弱い事業や戦略ほど危ういものはありません。したがってこれも大きな落とし穴と言えます。

このように、一見論理的で多くの人たちのコンセンサスを得られそうな検討順序は、実はかなり危険な落とし穴をはらんでいるのです。

では、いい検討順序とは?

では、どういう検討順序の方が望ましいと言えるのでしょうか?ケースバイケースなので、一概に「常にこの検討順序が望ましい」と一意に決まるものではありませんが、「導かれた結論がうまくいく蓋然性が最も高い順序」は以下だとアップルは感じています。

Why→Who→How→What

この順序が望ましいことは、世の中でもなんとなく気づかれつつあるのではないかと思います。というのも、Whyを起点にするパーパス経営の考え方とも近いですし(Why)、結局のところ事業はリーダーや担当者の熱意が強烈にないとうまくいかない(Who)という(なんとなく皆が感じはじめている)経験則とも符合するからです。

この順序をじっくり眺めると、先に紹介した「コンサルの現場でよく使う検討順序」の真逆になっています。真逆の方が実は良さそうというのが面白いポイントです。

この検討順序の意味合いを簡単に解説すると、まずは大義名分を固めます(Why)。上述のとおり、流行りの言葉で言えば「パーパス」を起点にするということです。次に「誰がやるか」を決めます(Who)。大義名分は誰かの強力な想いや意思と一体になっていることが多いので、WhyとWhoはほぼ一体と言ってもよいかもしれません。「誰がやるか」が決まったら、その人たち/その組織の本質的な強みをあぶり出します(How)。大義名分に資する何かを、自分たちが成し遂げたい何かを実現するために、俺たち/私たちはどんな本質的な武器をもっているかを煎じ詰めて考えるわけです。そして最後に、本質的な強みを生かして具体的に何をやるのかを検討します(What)。こんなような流れです。

この流れは、ベンチャー企業や一部のオーナー企業にとっては自然なものだと思いますが、大企業など歴史があってエスタブリッシュされた企業においては見落とされがちだと思います。しかし魂の入った事業や戦略を創るためには、一見遠回りに見えかつ論理的な説明も難しそうなこの検討順序の方が適切なのではないかと感じます。

まとめ

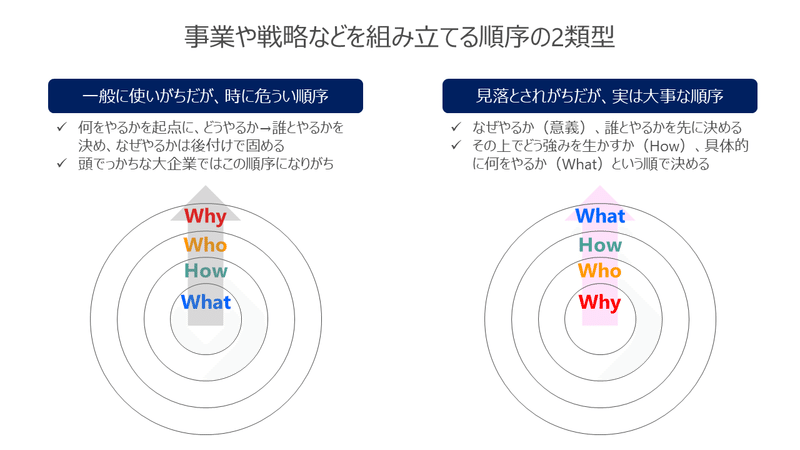

本稿では「コンサルがよく使う3W1Hの順序」と「大企業では見落とされがちだが成功の蓋然性が高い順序」を紹介しました。要点を図解しつつ対比すると次図の通りです。

大企業においても、左側の検討順序で色々と検討してきたけれども今一つうまくいかないということに気づきつつある会社も増えてきているのではないかと想像します。

そういう会社では、思い切って右側のWhy起点での検討に舵を切ってもよいかもしれません。

今回はここまでです。

最後までご覧頂きありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?