秋、足りてませんよね?

秋が好き。美味しい新米、澄んだ空気、深い海の色。秋は、自分の感性が一年で最も鋭くなる季節だと思う。これは何も私に限ったことではない。古今和歌集に収められた四季の歌は秋を詠んだものが最も多いし、「芸術・食欲の秋」と一般的に言われるのだから、日本人は秋が好きだと断言してもよいのではないのだろうか。

だが、今年の秋は本当におかしい。暑い。例年と比べて暑すぎる。もう11月というのに夏日だなんて、と衝撃を受けたのがつい先日のこと。そして今、寒すぎる。秋を通り越してもう冬かと思うくらいに。だからこれを読んでいるあなたも、焼いた秋刀魚をつつきながら、体感はいまだ「秋来(き)ぬ」よりも「秋来(こ)ぬ」が優勢な日々を過ごしていることだろう。

そこで、こちらの企画展をお勧めしたい。兵庫県立歴史博物館「ひょうご五国のやきもの」だ。私はこの企画展で様々な秋を感じられた。秋の深い色や、芸術、そして食欲(!) まで。以下では特に秋を感じられた展示品を簡潔に紹介していく。

今年の秋に「飽かず」なあなたに、秋の風が届きますように。

1.牛乳パック

初めてこの焼き物を見た時、正直な感想として「牛乳パック」だと思った。上下に濃いめの色が配置されていて、真ん中は白。そこに絵が描かれていて、両端の注ぎ口を誤って開いてしまったような口とくびれを持っている(どうでもいいことだが、私の祖父母はパックの注ぎ口を初めから両方開ける派であった。食卓に並んだ牛乳パックの姿を思い出して懐かしい)。

私としては非常に似ていると思う。面白くてつい暫く立ち止まってしまった。

ところで、焼き物と聞いて私が思い浮かべるのは、壺や茶碗だ。滑らかな曲線、円柱みたいな形のイメージ。だから余計「牛乳パック」に目が釘付けになった。焼き物、特に花瓶に角があるイメージがなかったからだ。歴史を専攻していない私からすればレア物と出会えた気分だったけれど、専攻の子はそこまで驚いていなかった。

意外と珍しくないのかな?今後焼き物展を見る目が変わりそうだ。

最後に、こちらの品の「秋ポイント」を紹介する。こちらの品は「色絵秋草文四方花生」という名前の通り、秋の草花が描かれている。これは恐らく……菊花かな。色味が落ち着いているから、花を生けても邪魔をしなさそう。製造会社である「永世舎」は輸出用の品を作っていたというから、秋の日本をイメージした花生なのかもしれない。当時の異国の人の目には日本がこのように映っていたのかもしれないと考えると、非常に面白い品であると思う。

2.どんぐり&チョコレート

通学路の急な階段を上っていると、端の方にどんぐりが落ちているのを見かけるようになった。それを見て思い出すのは、幼稚園時代のこと。私の通っていた園では、秋に明石公園へ遠足に行った。身体を動かした後は、みんなでどんぐりを探して拾って帰った。紙と輪ゴムで作った帽子に飾り付けるためである。

さて、ここで察した方もいるかもしれない。どんぐりを持ち帰ると何が起こるか……そう、虫。中身を食らっていた幼虫がニョキニョキと外に出てくる。みんなで集めたどんぐりを入れておいた段ボール箱や、テーブルの上、そして帽子……手を伸ばしたところに一匹はいる、といったぐらいだったと思う。虫は苦手というより好き寄りの私が、どんぐりを拾うのが怖くなったのは恐らくこの時のせい。トトロを見て育ったから、どんぐりには夢があるけれどね。

さあ、どんぐりの思い出を語ったところで、「どんぐり」と名前をつけたこちらの品を紹介しよう。

うん、どんぐりに似ている。茶色の具合もそうだが、上の方だけ何か模様?があるところが帽子にそっくり。思わず「どんぐりじゃん……」と顔を覆うくらい。実物はもっと可愛いらしい。それに加えてこちらの品、名前に栗が入っている点で秋の欲張りセット感がある。丹波といえば黒豆と栗だからね。うーん、お腹減ってきた。

展示を見ている時、本当にお腹が減っていたため、丹波焼コーナーはどれも美味しそうに見えて仕方が無かった。どんぐりの他にはこちら、「チョコレート」が気に入っている。

こちらは一緒に取材をした子が「チョコレートみたい……」と零したことからそう名付けた。確かにミルクチョコレートの色をしている。私は百貨店のバレンタイン催事で毎年働いているのだが、白い波模様のこういう感じのチョコレートはあるあるといった感じだ。四角い箱によく入っている。外側はミルクだけれども、中はコーヒー味みたいな……丹波焼モチーフのチョコレートとか、ないのかな。

3.海老風味

甘いものを見て、そろそろしょっぱいものが欲しくなってきた頃だろう。ということで、海の幸豊かな淡路島の焼き物を紹介する。

淡路島の焼き物は「珉平焼(みんぺいやき)」と呼ばれている。江戸時代後期に醤油醸造を営んだ賀集珉平が、京都で製陶を学び生み出したものだ。彼は徳島藩主である蜂須賀氏から「御用御陶器師」の称号が与えられている。醤油醸造から製陶という異なるジャンルへの転職をして成功しているなんて凄い。伝統的かつ多彩な点を評価されたそうだ。確かにどれも色鮮やかで目を引くものばかりである。

その中でも特に私の目に止まったのは、名付けて「海老風味」だ。以下の写真を見て欲しい。

お茶碗に赤い海老が描かれている。風味と付けたのは、このお茶碗にご飯を盛ると海老の味がしそう、という理由だ。白米オンリーでも美味しさが視覚的にプラスされそうだし、お醤油を垂らしたら海鮮丼気分かも。

見た目も美味しいし、海老は長寿や成長を意味する縁起物だから、私の使っているお茶碗もこんな感じのものにしたいなと思った。

いかがだっただろうか……今回は少し駆け足気味になってしまった。というのも、この企画展は今月26日に最終日を迎えるからだ。もし少しでも気になる焼き物があれば、是非訪れて、自分の目で堪能して欲しい。きっと満足するはず。

最後に基本情報を載せておく。

兵庫県立歴史博物館の基本情報

兵庫県立歴史博物館

〒670-0012 兵庫県姫路市本町68番地

TEL079-288-9011

FAX079-288-9013

開館時間午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 毎週月曜日(月曜日が祝日・休日の場合は開館。翌平日が休館)

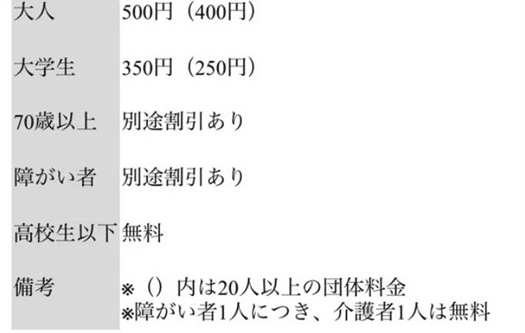

観覧料金

1階は無料ゾーン。

2階のカフェのみを利用の場合、観覧料金を払う必要なし。

講堂・多目的ルームでの催しのみに参加される場合、観覧料は不要。

(参加費を別途頂戴する場合があり)

2階常設有料ゾーンの観覧料金は次の通り。

● 高校生以下は無料。

● 障がい者1人につき介護者1人は無料。

● 一般団体料金は、20名以上の団体で適用。

● 障がい者団体料金は、20名以上の団体で、かつ総利用者数に占める障がい者の割合が半数以上の場合に適用。

※ 障がい者料金をご利用の方は、インフォメーションで障がい者手帳を提示。

障がい者手帳アプリは「ミライロID」も利用可能。

※ 特別展・企画展の際は、観覧料金が変更になる。

直近の情報はこちらから。↓↓

前回の歴博紹介note記事はこちらから。↓↓

byカヌレ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?