シン・短歌レッス70

今日の一句

再び川蜻蛉。川蜻蛉いいよね。その繊細さと儚さが。ウスバカゲロウみたいで。陽炎で詠めばいいのか?季重なりになるか?

カゲロウの如く儚い川蜻蛉

陽炎だと春の季語で蜉蝣だと秋の季語になるという俳句のおもしろさ。カゲロウだからどっちつかずの夏の季語になる?

うたの日

お題「デニム」。

『百人一首』は

デニム干すジーンズ通りしがらみは流れもあへぬデニムマスクを

ジーンズの島に行ったときの想い出。どんまいだった。投票したのにな。どんまいは変わらないか?まあ、わからんと思うが、コロナ禍に旅行した想い出だわな。

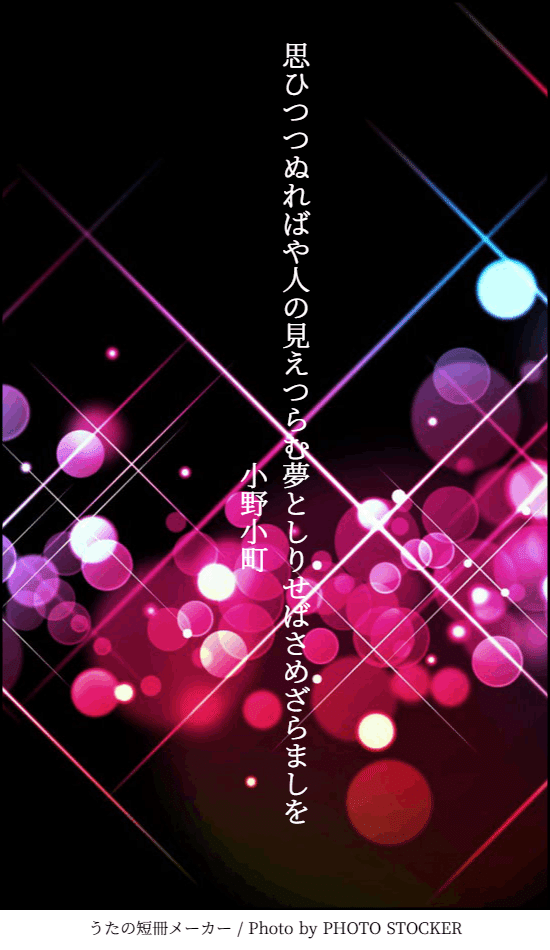

小野小町の和歌

思ひつつぬればや人の見えつらむ夢としりせばさめざらましを 小野小町

今日から小野小町。テキストはお馴染みの「コレクション日本歌人選」で大塚英子『小野小町』で。

小野小町という恋のスペシャリストという感じだが、その中でも夢の歌が多いという。また『古今集・恋二』は小野小町の夢の和歌三首から始まってまだ逢えない恋の歌で埋められるという。『古今集』の恋は進捗状況によって「恋一」から「恋五」まであり、その「恋二」が小野小町によって締められているのが人気の秘密か?

また小野小町の実情が不明な点も謎の歌人として人気が高いようなのである。目指せ、C小町だね。B小町は『推しの子』だから。

平成歌合

「平成歌合」も新古今集は卒業して(まだ赤点やっとという感じだが)、今日から上野正比古『平成歌合 古今和歌集百番』に入る。

いきなり紀貫之来ちゃったよ。まだ全然やってなかった。

対紀貫之十番勝負

(歌合一番 春歌上)

左袖ひぢてむすびし水のこぼれるを春立つけふの風やとくらむ

右しがらみとなりし紅葉のこぼれるを春立つけふの風やとくらむ

「春立つ」対決。左は水をまいているのか?それが春風で袖が濡れたということか?春なのに紅葉とは如何に?しがらみだから冬のあいだ中残っていた葉っぱなのだろう。それは恋ということかもしれない。ただ紀貫之はかな序を書いた人だから漢語をあまり使わないと思うんだよな。紅葉は「もみぢ」と読むんだろうけど表記が怪しい。左貫之右正比古。右は紅葉が混乱させるから、素直に春風を歌う左の勝ち。当たり。「しがらみ」は柵のことでそこに凍りついていた紅葉ということだった。左は「夏」→「冬」→「春」と変化する季節を読んでいるのだと。右は「秋」→「冬」→「春」と変化するいう。難しい。左の歌についてアララギ派の島木赤彦は単純に写生していないと酷評していた。

(歌合二番 春歌上)

左後夜の雨に花やあへなき老いの楚枝(すはえ)に朝(あした)ささ芽つのぐむ

右暮ると明くと目かれぬものを梅の花いつの人まに移ひぬらむ

これも「楚枝(すはえ)」が漢語のような気がする。「後夜」もあるし。梅の花対決だが、左の方が叙情はあるような気がする。勝負は左正比古で勝ち、右は貫之。当たり。簡単すぎないか?でも次当たり引っ掛け問題がありそう。

(歌合三番)

左桜花散りぬる風のなごりには水面に白き雲ぞ流るる

右桜花散りぬる風のなごりには水なき空に浪ぞ立ちける

桜花対決か。三句目まで同じ。左は池を眺めて、右は空を眺めているのか。雲か浪か、本歌の方が素直に読んでいると見て左が紀貫之か。浪の意味がよくわからん。桜吹雪が浪のようだと言っているのか。凄まじい。右の方が激しい。違った。右は紀貫之だった。

(歌合四番)

左たが秋にあらぬものゆゑ女郎花(をみなへし)なぞ色にいでてまだきうつろふ

右手折らむと思ひしものを女郎花色うつろひて末枯(うらか)れにけり

女郎花対決。左は匂いも感じるような。右は枯れかかっているのか?実際的なのは右だからこっちが貫之か?左正比古。両方とも色褪せたと意味だった。ただ右は手折るだから誰にかに捧げたけど女性はそっぽを向いたということだった。

古今集は歌の技法である掛詞、縁語、見立てを用いた歌が多く詠まれるている。

まずこれを見極めることが重要だ。見立てはよくわからん。

(歌合五番)

左散りのこる杵(ははそ)の下葉いろなづみ冬隣るらむ山は黙(もだ)しぬ

右白露も時雨もいたくもる山は下葉のこらずいろづきにけり

左は山を擬人化しているのは見立てだろうか?右はただの描写のようだが。左『古今集』右正比古。左の勝ち。違った。

右のもる山が「守る」と「漏る」の掛詞だと(難しい)。左の擬人化は見立てではないのか?

(歌合六番)

左夕月夜をぐらの山に鳴く鹿の声のうちにや秋は暮るらむ

右小夜時雨降りしくなへに鳴きさめ鹿踏み分かむ秋の別れ路

「鳴く鹿」対決。左の方が素直だ。右は秋は飽きの掛詞だな。さめも覚めと冷めの掛詞か?右が貫之左は正比古。また違った。小倉山は「小暗し」を掛けているのだった。地名が出てくる時点で正比古じゃないとすべきだった。

(歌合七番)

左行く年のをしくもあるかなます鏡見る影さへにくれぬと思へば

右年の瀬は日に異(け)に報せありて人を偲べばここも暮るる

わからん。「行く年」は擬人化だがな。「暮るる」は「来る」の掛詞か。左にもあったか。「ます鏡」ってなんだっけな?左は正比古のような気がする。右貫之。違った。「ます鏡」は良く磨いた鏡の意味で自分を写しているのだった。右の「異(け)の報せ」は訃報ということで、亡くなった人を偲んでいると心まで暮れてくるという歌だという。

(歌合八番 別離歌)

左君が別れ惜しみて吾は声無く木高く鳴けり山時鳥

右音羽山木高く鳴きて郭公(ほととぎす)君が別れを惜しむべらなり

時鳥対決。右は漢字が違う「郭公」なんとなく古い漢字か。地名も使われているし。右が貫之左正比古。意味は同じなのか?当たり。右は擬人法か。左は写生。「郭公」の表記は古いのだそうだ。

(歌合九番 物名 すもものはな)

左今いくか春しなければうぐひすもものはながめて思ふべらなり

右はからずももものはななき身を真幸(まさき)くとは思ふ齢(よわひ)となりにかるかな

左は「はな」が掛詞になっているのか?紀貫之のような気がする。右は古語はあるが通りがいいから正比古。当たり。「物名」とはものの名を隠していることだと。「うぐいすもものはながめて」と「はからずもものはなき身を」。こういう言葉遊びの世界が和歌にはあった。

(歌合十番 恋歌)

左山ざくら霞の間よりほのかにも見てし人こそ恋しかりけれ

右春霞はれてあへなし山ざくら通ひわたはぬ高嶺に咲けり

左はそのままの恋歌だが右は山ざくらに見立てているから貫之。違った。左も見立ての歌だった。五分ぐらいか?『古今集』は難しいというか、正比古は上手すぎるのではないか。

俳句レッスン

今日も岸本尚毅・宇井十間『相互批評の試み』から「多言語化する俳句」を読む。英語俳句(外国語俳句)ということなんだが、英語だと音節なのかな?そのルールはよくわからんが短詩としてはかなりいい。

The sun is low now. 日がかげるとともに

Our shadows are giants. われわれの影は巨人のようだ

Soon all will be shadow. いずれみな影となる

トラストロンメル

季語がないと思うかもしれないが、岸本尚毅は

短日や吾等の影もすぐ夜に

と翻訳している。短歌なら

沈む日に巨人めく我等が影法師やがて悉(ことごと)く覆ふに

俳句の方は虚子の

来るとははや帰り支度や日短 虚子

共通性を感じるという。俳句は過去の集積ならば多言語の人々には無理がありそうなのだが、そうでもないのは読み手の集積ということなのか?逆に日本の俳句から英語のHAIKUに英訳しているのだが、それも見事である。

死や霜の六尺の土あれば足る 加藤楸邨

Death.

just needs frosty.

Six-foot ground.

ただ日本語の音韻で読ませる句は英訳が難しいという(英詩の場合もそうだろう)。例えば阿波野青畝の

住吉にすみなす空は花火かな

「すみよし」と「墨なす」「住みなす」と掛詞になっていて、「空の」ではなく「空は」とすることで広がりある花火となる。

それでも宇井十間は、音韻的なテクニックよりも表現として的確ではないという。花火の闇を表しているが明るさの感動がないという。人それぞれだが、英訳に出来るのは論理的に説明出来るが、青畝のような句は論理的には説明出来ないということかな。

そういえば旧ソ連では俳句ブームがあったらしく、ロシアとウクラナイナの人たちの俳句のドキュメンタリーをNHKでやっていたが、平和時には仲良く俳句を楽しんでいたのだが、戦時になるとナショナリズムが強くなって、楽しめなくなってしまう。

そんな俳句の閉鎖性もあると思う。なかなか国を超えて交流するというのは難しいのかもしれない。それだけに多言語の表現者は尊敬してしまう。翻訳詩がその国の文化に影響を与えたのは、例えばポーの詩からボードレールがフランス象徴主義の詩に影響を与え、さらに日本の近代詩に影響を与えたことを思えば言語間の交流はなされたほうがいいだろう。日本語だけに閉じこもっている俳句の世界ではやがて廃れていくだろう。

現代俳句

清崎敏郎。俳人は人相が悪いな。人のことは言えんけど。年寄りが多いせいだろうか?見た目より俳句の実力だよな。

コスモスの押しよせてゐる厨口(くりやぐち)

痒ゆそうに野川流るる麦の秋

塗蛙のぐうつと曲りゐるところ

コスモスは普通は詠めないと言われるけど詠んでいたから実力はあるのだろう。「厨口」は普通の人は出て来ないよな。

なんで痒いのかよくわからないが、それが体感できるかとうかということだった。麦畑に踏み入ったことがない人にはわからないらしい。だったらしょうがないか。

塗蛙も田んぼに関する言葉らしい。すでに過去のものだ。たぶん、この俳人も三句しか上げてないのもそんなところかもしれない。

波多野爽波は名前は聞いたことがあった。「ホトトギス」の戦後派ということだ。確かな写生と都会的。この線だよな。学ぶことがあるとすれば。多作多捨。写生の徒であっても、「花鳥諷詠の徒」ではないのは、都会派だからだろう。田舎派には「花鳥諷詠」で勝負にならんもんな。

冬空や猫堀づたひどこへもゆける

金魚玉とり落としなば舗道の花

葉桜の頃の電車は突っ走る

菜虫とる顔色悪き男出て

箒木が箒木を押し傾けて

菱(ひし)採りしあたりの水のぐつたりと

老人よどこも網戸にしてひとり

五七七の字余りじゃないか。猫だからいいのか。そのへんは人間より自由だ。

「金魚玉」がわからない。金魚を入れておく硝子器だという。それを落としてしまうのか。舗道の花は硝子の破片なわけだった。好きかも。金魚が季語で、この都会的な俳句。

句跨りのテクニックか。上手いと思うのは八四五なんだよな。中四の疾走感か?

畑で青虫を取る男を詠んだ句だと。顔色が悪いというのがよくわからん。青虫だからか?

「箒木」が季語なのか。無季みたいな俳句だが。箒になるまえの「箒木(ははきぎ)」を詠んでいるのだった。

「菱」は水草でその実を採るという。菱沼での秋の風物詩だそうだが「ぐつたりと」という意表性が沼の様子を描写していて面白いという(俳味があるというんだな)。

四方網戸に囲まれて一人いる老人だそうだが、一軒家なのか随分環境がいい部屋だろう。アパートやマンションではあり得ないな。昔の平屋はそんな感じだったのかもしれない。蚊帳に入っている状態なのか?蚊帳がある家は家族の共同体が出来ているという。網戸になると現代的な間取りだという。孤独死の感じか?

映画短歌

映画短歌は『マザー、サン』。難しいな絵画的雰囲気を出せるように、

『マザー、サン』。

『百人一首』は紀友則だ。紀貫之の兄さんか。

母重ししづ心なくキリストは花散る春の下僕なるらむ

逆ピエタを拒むキリスト。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?