シン・短歌レッス99

紀貫之の和歌

紀貫之

『後撰和歌集 恋二』は初めてだった。恋のランクも『古今集』を引き継いでいるのか?

特徴としては『古今集』から40年後の勅撰集で選者は「梨壷の五人」源順・大中臣能宣・清原元輔・坂上望城・紀時文らが中心となるが選者の歌は選ばれていない。さすがに紀貫之の天下にはしないぞということなのか?上位は藤原師輔・同実頼・同敦忠などで、権門など藤原氏が多いのか?女性は、中務(初めて聞くな)、右近が多いという。小町はどうしたんだろう?『歌物語』の影響で詞書が多いのが特徴であるという。

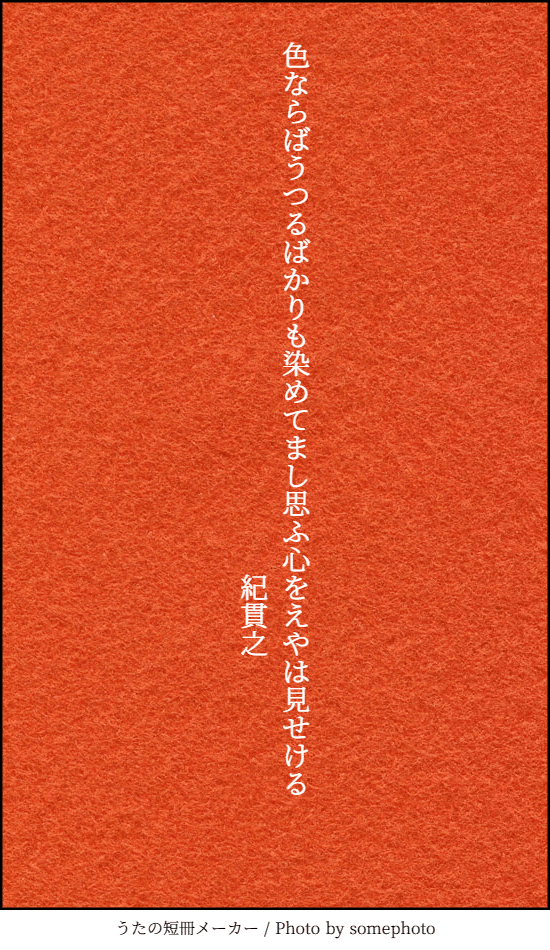

この紀貫之の歌もいいかわした女から「いいかげんな気持ちで言うのでしょう」というので詠んだ歌だという。

上句「ば~まし」は反現実仮想で「もし私の心が色ならば」という意味。下句の「えやは見せける」は「え」+否定形で「~することができない」ここでは「やは」が否定形で「見せることはできない」。『古今集 恋二』の歌と対になるという。

色もなき心を人に染めしよりうつろはむと思ほえなくに 紀貫之

紀貫之

田中登『紀貫之』(コレクション日本歌人選)の返却期限が近づいたので、まとめておこう。紀貫之と『古今集』の関係は『新古今集』と藤原定家よりも編纂ということに大きく関わっていると思う。季題を並べたのも後の俳句に影響を与えていると思うし恋歌の分類が見事で面白い。またその巻での登場人物的な歌物語が形成されるような作りになっている。小野小町や在原業平の物語が後世にできるのは『古今集』の影響が大きいと思う。

紀貫之は歌人として優れているだけではなく、こういう編集者としての優秀さが伺える。そこに確固とした編集方針があり、それが仮名序なのだろう。それは最初の和歌批評というべきものでその方針によって選歌が行われていた。

大岡信は紀貫之について『古今集』の歌ではそれほどのものはないという。テクニック先行で情が薄いのかもしれない。正岡子規の批評もそのようなものだった。屏風絵をなぞったような歌であり自然の描写よりも人工的な感じなのだろうか?私なんかはそこにレトリックのテクニックの素晴らしさを感じるが。大岡信は『土佐日記』の中の和歌の詩心を称賛する。それは韻文だけではなく紀貫之が散文の論理的思考や構成力があったからだろう。そこに韻文としての和歌が混じり合うときに魅力が倍増となるような、一つは批評力と詩的能力を持ち合わせた先人だったのではないか?その系統は芭蕉にも受け継がれていく。

暁のなからましかば白露のおきてわびしき別れせましや 貫之

後朝の歌。「ば~否定形」の反実仮想が「否定~ば」になっている。上句は「もし暁がなかったならば」の意。白露ははかなさの象徴。「おきて」は置きてと起きての掛詞。

行きて見ぬ人もしのべと春の野のかたみに摘める若菜なりけり

紀貫之の歌集の半分以上の500余首が屏風歌であるという。それが人気でひっぱりだこだったのだろうか。この歌も「若菜」に付けた屏風歌である。何気ない若菜摘みの歌だが「かたみ」は形見(春の野を偲ぶための若菜)と籠の筐の掛詞だという。この歌を読んだ人は若菜を貰った人物として創造できるのだという。それが屏風歌の本懐なのだ。

花もみな散りぬる宿はゆく春のふるさととこそなりぬべらなれ

画題は「三月つごもり(月の末日)」。これも過ぎ去る春を惜しんで詠んだ歌だという。夏の到来よりも春の気候を愛した王朝貴族の雅という。このうたに関係して、芭蕉の正月の歌「二日にもぬかりはせじな花のなる」が作られたという。

逢坂の関の清水に影見えて今や引くらむ望月の駒

旧暦の十五夜の関所に馬(駒)を迎えに行くのを詠んだ歌だという。「らむ」は推量で迎えに行った人を思いやった歌だという。

唐衣打つ声聞けば月清みまだ寝ぬ人を空にしるかな

砧を打つ音は寂しさを演出するのは漢詩では戦に行った夫の帰りをまつ妻を詠まれたからだという。ここでは愛人である男を待つ女のうたなのだが、侘しさをその音から感じる。

春ごとに咲きまさるべき花なれば今年をもまだ飽かずとぞ見る

親交のあった藤原兼輔が参議に昇進したときの祝の歌。兼輔の庭の梅を称賛したでけではなく、これで(参議の昇進)満足してはいけない、これから先も花を咲かせるという歌の意味だそうだ。直接的に言わずに間接的(梅を褒めて)言ったお祝いの言葉だという。歌の意味が理解出来るというのが素晴らしい。ただぼんやり梅を愛でている歌ではないのだった。

『古今集 恋歌四』

みちのくの安積の沼の花がつみかつ見る人に恋ひや渡らむ 詠み人知らず

東北の「安積の沼」は郡山市のあたりだが現在沼はないという。「花がつみ」は不明。カキツバタに似た沼に咲く花だろうと推測する。次のかつを修飾する序詞。「見る」は関係する。ずっと恋続けているだろうの意味か?幻の花「花かつみ」を求めて芭蕉が探索したという伝えあり。

はる霞たなびく山の桜花見れども飽かぬ君にもあるかな 友則

山桜に恋人を見立て立てたものだが「飽かぬ君」の序詞としている。「見る」はここでも関係するの意味。「恋四」であり編者の友則の歌だからという。

心をぞわりなきものと思ひぬる見るものからや恋しかるべき 深養父

友則からのそれぞれの歌人の競演ということだろうか?「わりなきもの」道理にあわない。人の心は道理に合わないものでこうして関係してながらまた恋しいはずがあろうか、ありはしない。「や~べき」は係り結びで反語。

かれ果てむ後をば知らで夏草の深くも人の思はゆるかな 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

かれは枯れと離れの掛詞。「夏草」は縁語。「深く」の枕詞で「思はゆるかな」と言いたいだけであった。

今来むといひしばかりに長月の在明の月を待ち出でつるかな 素性法師

女の立場で詠んだ歌だという。今くると待ち続ける女性の気持ちか。「長月」が一日なのか、長月(9月)中なのか鑑賞が割れる。『百人一首』選出した藤原定家は後者で、最近の解釈では前者が多いようだ。

月夜よし夜よしと人に告げやらば来てふに似たり待たずしもあらず 詠み人知らず

上句の「月夜よし夜よしと」のゴロが良い。待たずで切れてもよさそうなのに「しもあらず」という余計な二重否定が待っている感じがでているのか?女歌であるという。

敷島のやまとにあらぬ唐衣ころも経ずして逢ふもよしもがな 紀貫之

技巧は序詞だという。「唐衣ころも経ずして」唐衣は過去の流行でありそういう面倒臭いことをしないで逢うということなのか?女からの題詠だという。やまと贔屓の歌なのか。

かずかずに思ひ思ひはず問ひがたみ身をしる雨はふりぞ増される 在原業平

これも藤原敏行がちょっかいを出した業平の侍女に変わって歌を詠んだもの。敏行が来ないので、雨占い。雨が涙に繋がる。面白い。

大幣の引く手あまたになりぬれば思へどえこそ頼まざりけれ 詠み人知らず

(業平返歌)

大幣と名にこそ立てれ流れても遂に寄る瀬はありてふものを 在原業平

「大幣」という神頼みだが、それを受けて反対の成り行きを言っているのだが、本心は違うのだと相手を思いやっているとさせる恋の達人業平らしい歌なのか?

須磨のあまの塩やく煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり 詠み人知らず

「恋四」には詠み人知らずの重要な歌が多いようだ。それは氏名を明らかにしにくいが名だたる歌人が紛れているような気がする。これも須磨の塩小屋を比喩的使った歌で、『源氏物語』にも影響を与えているだろうと感じさせる。「煙」がおのわぬ方向にたなびく(別の男の方へなびく)と言って詠嘆の「けり」で感情を情景に託す。

絶えず行く飛鳥の川のよどみなば心あるとや人の思はむ 詠み人知らず

『万葉集』に「絶えず行く飛鳥の川のよどめらばゆゑしもあうごと人の見まくに」上の句はほとんど同じで、読み替えたものだが、下の句が『万葉集』でもほとんど同じ意味なのだが、『万葉集』の方が女に対しての不安があらわになるが、『古今集』では飛鳥の川に流してしまう(時間の無常観)を飛鳥川で表現したもので、人事を自然の形象化によって託していく仏教的な新風なのか?

そこひなき淵やはさわぐ山川の浅き瀬にこそあだ波は立て 素性法師

先の歌と同じように人事(恋)の自然の形象化という歌はここでも明らかであり、それが特徴というべき『古今集』の仏教的側面が伺える。

陸奥のしのぶもぢずりたれ故に乱れむと思ふ我ならなくに かはらの左大臣

『百人一首』にも載る「しのぶもぢずり」の歌。

詞書になかとみのあづまびとがうたとある。

蜑(あま)のすむ里のしるべにあらなくにうらみむとのみ人のいふらむ 小野小町

「蜑(あま)」は難しい漢字を使っているが海女である。「うらみむ」が「恨み」と「浦見む」との掛詞。つまり「海女の里にきてどうしてあの人は「恨み」などというのか」という小野小町の開き直りか?

色もなき心を人に染めしより移ろはむとは思ほえなくに 紀貫之

あなた色に染まったけど恋というのは移ろうものでそう思われても仕方がないことであるよ。紀貫之は客観的で詰まらん。

色見えでうつろふものは夜の中の人の心の花にぞありける 小野小町

さすが小町はロマンチックだった。

わたつみと荒れにし床を今更に払わば袖や泡ろ浮きなむ 伊勢

伊勢は激しい恋だな。恋に溺れて。

いにしへになほたちかへる心かな恋しきことに物忘れで 紀貫之

昔から恋というものは思い出し立ち返るものなんて、という恋を批判的に見ているというのだが、伊勢のあとだけに伊勢に刺されてしまえと思う。

故里にあらぬものからわがために人の心のあれて見ゆらむ 伊勢

故里はかつての荒れた自分の姿を返りみて、冷静になっているのかと思えば、「故里の荒れ果てにたる秋の野に花見がてらに来る人もがな」とまだ花だと誘う歌も詠んでいる。女歌の系譜として夢見がちの小町に対して現実路線を歩むという伊勢なんだが、女性の共感は伊勢の方にあったという。

大空は恋しき人の形見かは物思ふ毎にながめらるらむ さかゐのひとざね

流れる雲でも見ているのだろうか?見ているけど見られているという関係。

逢うまでの形見とてこそとどめけめ涙に浮かぶもくづなりけり 興風

詞書に監視の侍女が親が来ると言ったので急いで帰るのに裳を形見として置いていった。そののちに裳を返すときに詠んだとある。涙がちょちょぎれるほどなのに裳がもくずとなってしまったという間抜けな展開だった。

形見こそ今はあたなれこれなくば忘るる時もあらましものを 詠み人知らず

形見四部作(もう一首詠み人知らずの歌があった)の締めだから需要な歌だと思うのだが形見が仇となって忘れたいのに忘れられないという『源氏物語』でもよくある恋のパターンだった。

NHK短歌

連歌の会。なんかな視聴者は見ているだけだったの特番だった。選ばれし人々なんだよな。その中で俳句出身の人と短歌出身の人では作り方違うというのは納得。短歌の人の方が委ねる部分があるのかな。俳句の人は季語から自分のことから言葉を詰めすぎるという感じか。青春短歌とかうざい。その番宣か?

吉川宏志さん「冬の星」(テーマ)岡野大嗣さん「着る/脱ぐ」(テーマ)~10月30日(月) 午後1時 締め切り~

文芸選評

「パラスポーツ」。選者の佐佐木幸綱の歌はいまいちだな。趣味的な歌ならばそれでいいのか?実際にパラスポーツを体験できないのなら、造形短歌しかないわけで、題詠からやはり金子兜太の「湾曲し火傷し爆心地のマラソン」から連想してしまう短歌。

地雷原片足を問う観客に誰のためにと疾走する君

11月11日放送 テーマ「忘れられない人」

※締め切り11月6日11時59分

短歌下さい

穂村弘に戻って『短歌を下さい 君の抜け殻篇』

夕闇に文字は滲んで溶けはじめののどに象牙の光が残る 女・45歳

「のどに象牙」は象徴なのだが、本の物語を伝えていると思う。そして夕闇がアフリカの情景を想像させる。時間を忘れて溶け合う虚実がいいと選評。

襟巻きのミンクの硝子玉の目がとろりと冷えていく冬の夜 女・45歳

昭和バブル期とか行動成長期なのだろうな。「本」の歌と同じ人だった。上手いな。

Tabキーの羽虫を潰しちゃったTabなんて滅多に押さないのにな 岡野大輔

岡野大輔ってNHK俳句の選者の人か?レベルが高いな。

ひとりだけ光って見えるワイシャツの父を吐き出す夏の改札 岡野大輔

「駅」だけど「夏の改札」が物語的だった。また岡野さんだ。

りんご飴に歯型をつけてまたきみは踊りの輪へと戻ってしまう 女・49歳

このへんは常連だった。

僕を切り売りするような感覚で切り取る分割写真 岡野大輔

常連だな。やっぱ視点が独特で上手い。

僕用の墓だと思う地下駐車場で車を眠らせてるとき 木下龍也

たぶん、これは自由題なのだろう。木下龍也も常連だった。25歳だものな。60過ぎのオッサンは太刀打ちできないよ。

念のため林檎も鞄にいれている果物ナイフを持ち歩くとき 岡野大輔

逆転の発想だった。

店員にクロワッサンと呼ばれているいつもの僕を裏切って寿司 木下龍也

木下龍也は一人称「僕」だった。これけっこう悩むのだ。年が出てしまう気がして。僕はあまり使わないな。軟弱に思っていた。多分村上春樹のイメージ。今は普通なんだな。

ステンレス製のトイレにうつくしくマッシュポテトは打ち付けられる 木下龍也

外国のことはよくわからないと思っていたら映画のシーンで囚人にコックさんがマッシュポテトを落とすシーンだとか。よくわからん。コメント力も必要ということか。コメントはいつも適当だった。

アメリカンロックをかける俺の部屋中国製のブーツが並ぶ 女・31歳

虚構性短歌もOKだった。こういうのは名前も込みなのかな。女子が俺は珍しいとか?ただこれは「中国製」に侮蔑が入っているから☓だな。

エキストラバージンオリーブオイルをシェイクして立ち去る 女・24歳

ただの言葉遊びみたいなものなんだけど「えきすとら ばーじんおりーぶ おいるを しぇいくして たちさる」字数がめちゃくちゃだけどありか。字数にこだわりすぎなのかもしれない。

うたの日

やっとうたの日。「500週間あればなんとかできそうなこと」難しいよな。自由題だけど当たり前の懸賞小説とか再就職というのはNGだよな。結婚する方法とか?

『百人一首』

マッチング見合いサイトで保険金誘惑結婚詐欺トレーニング

「百人一首」の本歌取りは難しいよ。「憂しと見し世ぞ」ということで。

♡一つだったけど、コメント貰えたので嬉しい。「ング」が韻を踏んでいたんだ。無意識的だった。

映画短歌

『マルセル・マルソー沈黙のアート』

『百人一首』

路上にてパントマイムで日銭かなねやのひまさへストップモーション

とりあえずこれで良し。今回も6千字超え。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?