日没にて(超短編小説)

駿府城にて、時の天下をおさめた徳川家康公が床についてごほんごほんと二つ咳をした。以前、永遠のライバルである太閤殿下が亡くなられた日を思い出した。家康公はあの時の暗く陰鬱な部屋の様子を記憶していた。まさしく今がそうであった。記憶がだんだん薄れた時、雨がだんだん降り始めた時、いよいよ雨音が大きくなり始めた時、彼の記憶はページをめくるようにパラパラ走馬していった。

彼は幼少の時に飼っていた小鳥を使用人に手違いで逃がされた時を思い出した。あの時が初めて自分の心が憤怒に溺れた時だからである。あまりに憤怒が溢れてたからその使用人を縁側から突き落とした時の快感は今でも噛み締めることが出来たほどである。

そして彼の記憶は織田公が逆臣光秀によって討たれたという知らせを聞いた時のことを思い出させた。その時は真に嘆いた。織田公の仇は必ずや私が!という闘志は今でもなお蝋燭として自分の心を灯している程でもあった。それでも羽柴に先をこされた時の敗北感と劣等感は己の心を蝕んだ。そしてそれから田舎者の成り上がりと人質者の成り上がりはお互いをライバル視した。しかし、太閤殿下が亡くなられた日を思い出せば、彼が亡くなってしまったのを勿体なく思ってしまった。我が天下は確実になったものだが、喪失感というものが家康公を襲った。

家康公は、慶長十九年、大坂の陣に勝利した時、そして自分が天下を治めた時、あの喪失感が自分を喜ばせてくれなかったことを悔やんだ。

胃が妙にむさくるしくなった。そしてもうすぐ自分も痩せて、殻になって、遠い煉獄で焼かれてしまう未来を想像した。家康公の顔に暗い影が浮かんだ。恐怖におののいた。いよいよ死が近づく事を身に染みて実感したからである。

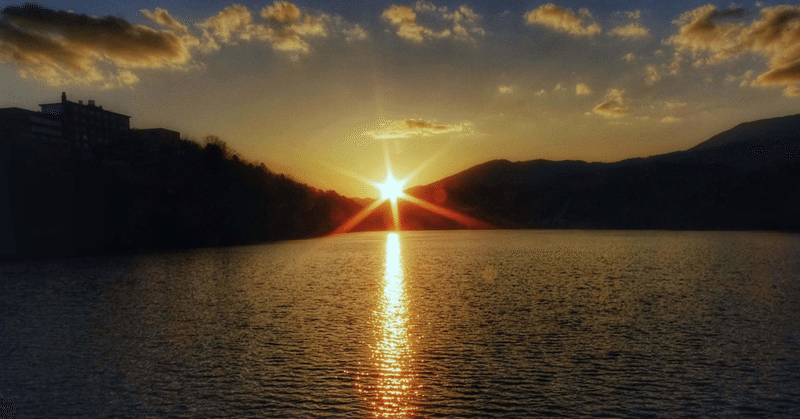

夕日が部屋を彩った。家康公の顔には夕日が直として当たらなかった。

家康公は記憶が薄れる中色々考えながらふと家光を見た、安心した様だった。いよいよ皆をそこらへ座らせて、家康公はそこらを横目で見通した。家康公の目には夕日が眩しく見えた。しわがれた声だった。

「先に行く あとに残るも 同じこと 連れて行けぬを わかれぞと思う」

人々は太陽が沈み暗くなったことに嘆いた。夕日で彩られ、照らされたこの一室は泣き声で埋め尽くされた。

そしてまた新たな太陽は一つの決心を構えたようである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?