"LIVE SKULL"の事。

音楽のムーヴメントやシーンっていうのには、代表するバンドってのが大抵は存在してて、例えば”UKパンク”だとSex PistolsとClashあたり、”グランジ”だとNirvanaとPearl Jamでいいのかなあ。色々な意見はあるんでしょうけどね。でも、中々3番手って決めづらい、というか何だか立場的に一気に地味になってしまう感じで気の毒だと思う。ニューヨーク地下派のバンドとして、1970年代のSuicideは孤高の存在として、ちょっと後には"No New York"に参加していたノー・ウェイヴ系で、その影響を受けたバンドが多数現れた。そして1980年代、オルタナティヴやグランジというジャンルが確立するちょっと前のニューヨークのアンダーグラウンド・シーンは、前衛的でノイジーでフリーキーでクールで乾いたサウンド志向を持つ、ノイズ・ロックと称されるバンドが幅を利かせた。その時代を象徴するバンドとして、Sonic YouthとSwansが両巨頭と言っていいかな。それに続く3番手は?と言われたら、個人的にはこのバンドを推したいけど、残念ながら知名度が圧倒的に低いんだよなあ。そのバンドの名前は、Live Skullと言います。

Live Skullは、ニューヨークはマンハッタンのイーストヴィレッジ界隈で結成されたバンド。元々はサンフランシスコでローカル・バンドをやっていた2人のギタリストMark C.とTom Paineが1980年にニューヨークへ移住し、新バンド結成を目指しますが、初期メンバーは安定しませんでした。メンバーが固定したのは1982年頃、Mark C.とTom Paineに、ドラマーのJames LoとベーシストのMarnie Greenholzが加わって4人組バンドとなり、Live Skullが始動しています。バンド名は、壁に貼ってあったBlack Skullのポスターを剥がそうとしたら失敗して「Skull」と「Live」の部分だけ残ってしまい、その偶然から名付けられました。ニューヨークのインディ・レーベル、と言ってもLive Skullのシングルしかリリースしていないので実質の自主だと思われるMassive Recordsから1984年にシングル"Live Skull"でデビューしています。Joy DivisionやPublic Image Limitedの影響を受け、恐らく移住のきっかけとなったであろう、ノー・ウェイヴと称される一連のバンド達やGlenn Brancaに夢中になった彼らは、昼間は音楽を聴き漁り、夜はクラブの尖がったサウンドを聴きながら生活し、ロウアー・マンハッタンの更に奥深くを拠点とし、雑多・混沌・貧困、しかし自由な環境で生活した彼らのサウンドは、都会派のバンド達とは全く異なっていました。ラウドに歪ませたギターがトレンドだったこの時代、壊れ気味で調子外れで淡々としたノイズ・ギター、自由なドラムス、ファットなベース・ライン、そしてメロディは重視せず3人のヴォーカリストが自由に歌うスタイル、何よりもダウンタウンの空気感を伝える自由で猥雑で混沌としたサウンドが個性的でした。このシングルで注目された彼らは、インディー・レーベルを数多く配下に置く大手ディストリビューター、Dutch East Indiaのサブ・レーベルであるHomestead Recordsと契約しています。このレーベルは、Jr.が付く前のDinosaur, Sonic Youth, Swans, Volcano Sunsなどを擁した、アメリカのジャンク~オルタナティヴ・シーンを語る上で避けることは出来ない重要なレーベルでした。バンドは、晴れてニューヨークのバンドとして認知される事となります。

1985年に、Homestead Recordsからデビュー・アルバム”Bringing Home The Bait”をリリースしています。前作よりも金属音的にノイジーになったギター、変わらず轟音のベース・ライン、シニカルでクールでメロディを強調しない淡々とした単調なヴォーカルによる殺伐としたサウンドこそ根幹にありましたが、時にハッとさせられるカラフルなアレンジや、流れるようなギター・リフは、初期衝動を叩きつける様な衝撃的で凶暴なノイズ・ロックのスタイルとは異なる、程よく抑制されたサウンドを聴くことが出来る作品です。ジャンクを飛び越えて、既にオルタナティヴ・ロックのプロト・タイプとさえ思える、新たな時代を感じさせるものでもありました。

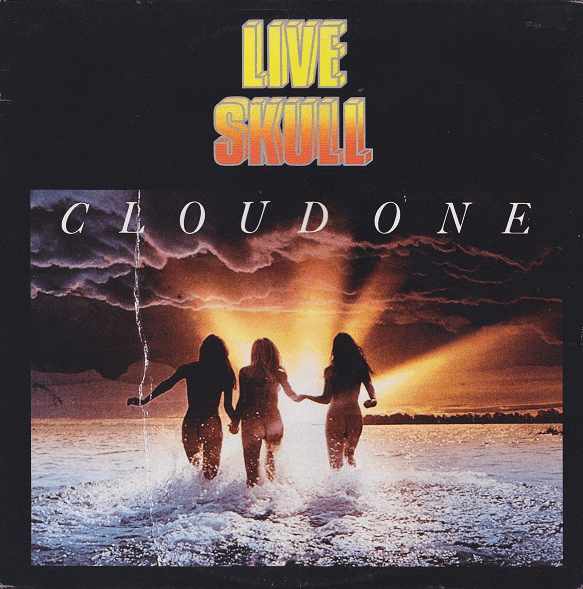

1986年には、2作目のアルバム”Cloud One”をリリースしています。ニューヨークの重鎮、Martin BisiとBill Laswellが始めたブルックリンのレコーディング・スタジオ OAO Studiosを前身とする BC Studioでレコーディングされ、プロデュースはバンド自身が、ミックスをMartin Bisiが手掛けています。ジャケットの雰囲気からしてアレっ?と思いますが、サウンドの方も一気に進化を果たし、ノイズに彩られた殺伐とした従来のテイストは残しながら、よりメロディアスでカラフルな作品となっています。2本のギター・サウンドの変幻自在な絡み合いや、各々のヴォーカルの進化が顕著で、そこら辺が非常に魅力的です。アルバムのプロモーションのためにライヴ・ツアーを回り、その成果として、CBGBでのギグを収録したライヴ・アルバム"Don't Get Any On You"を1987年にリリースしています。この作品には、次作"Dusted"収録曲のプロト・タイプや、同名シングルにも収録されていたCurtis Mayfieldの”Pusherman”のカヴァーを収録しています。

同1987年には4作目のアルバム”Dusted”をリリースしています。今作から女性ヴォーカリストのThalia Zedekが加入しています。ボストンのポスト・パンク・シーンで、Dangerous Birds, White Women , Uziといったバンドで活動していた彼女は、Live Skullの大ファンで、ボストンにライヴに来た彼らと知り合いになり、彼女のバンド Uziが解散したばかりだと言う事で、Live Skullに加入します。同時にドラマーも Ruin…のドラマーだったRich Hutchinsに交代しています。それまでリード・シンガー不在だったバンドに、新しい風が吹きます。個々が楽器の演奏に集中出来る環境を得たメンバーは、更に複雑で実験的で、他を寄せ付けないサウンドをポップ・ミュージック寄りに進化させ、圧倒的に聴きやすいにも関わらず、猥雑なザラザラした手触りを秘めたサウンドを作り出しました。フリーで激しいエナジーを放出するかのようなThalia Zedekの力強いヴォーカルと、水を得た魚のように活き活きとして躍動感のあるバンド・サウンドが融合を果たした作品です。収録曲"5-D"はミュージック・ビデオが制作され、MTVなどでオン・エアされました。この映像は、Pussy Galore, The Flaming Lips, Mudhoney ,Tall Dwarves , Dinosaur Jr. , Soul Asylumなどと共にビデオ・コンピレーション"Twelve O'Clock High Volume 1"に収録されています。

1988年には、Virgin/EMIとの共同関係にあったインディ・レーベルとしては最大手のCaroline Recordsに移籍し、6曲入りミニ・アルバム”Snuffer”をリリースしています。全ての曲名がひとつの単語で構成されたこの作品、ミニ・アルバムだし小品じゃないのか、なんて思ったらトンデモない作品で、新ラインナップとなって充実したバンド・サウンドを更に発展させた、ハイ・スピードで躍動感のある、各々の個性を最大限に活かした自由なノイズ・ロック・サウンドと、Thalia Zedekの激しく自由度高いヴォーカルとのせめぎ合いが非常にスリリングな作品となっています。思えばバンド結成から核となっていた2本のギターの複雑で自由でテンションの高いサウンドとパワフルなドラム、そしてメロディアスでありながら今にも壊れそうなテンションのヴォーカルが緊迫感を生む傑作アルバムです。今作も、BC Studioでレコーディングされ、Martin Bisiがミックスを担当しています。今作を最後に、結成から在籍していたベーシストのMarnie Greenholzが脱退を表明、同年のCBGBで彼女が参加した最後のライヴを行いました。

同1988年に5作目のアルバム”Postraction”をリリースしています。新ベーシストとして、元Rat At Rat RのSonda Anderssonが加入しています。変幻自在な2本のギター・アンサンブルは、お互いが紡ぎ出す複雑なリフに自然に呼応するように絡み合い、シンプルに刻むドラムスとベース、ハスキーでブルージーなヴォーカルとメロディは、至上の美しさと悲しさと激しさを同時に表現し、そして何より、ノイズ・ロックの枠組みを消し去った、抜き差しやフックのある、ヴァラティに富んだサイケデリック・ロックの至高の作品です。が、アルバムのラストに収録されている"Caleb"の壮大で美しくもの悲しいサウンドからは、何かを予感した方も多かったかもしれません。今作リリース後、CBGBやDanceteriaといったライヴ・ハウスやナイトクラブでライヴ・サーキットを行った後、Jane's Addictionと全米ツアーを回っています。バンドとしては今までで一番大きな会場でのライヴを経験して、ライヴとしては素晴らしいものだったと語っていますが、同時にドラッグの過剰摂取でボロボロだったみたいです。そのツアーを最後に、バンドは解散しました。解散後、Mark C.は、先に脱退したMarnie Greenholzと共にFuseを結成しますが、Marnieはこれを最後に音楽から足を洗ったようです。Mark C.は更に Spoiler、元Sonic Youth~Pussy GaloreのBob BertとのInt'l Shadesなどで活動しました。Tom Paineは音楽から足を洗って映画評論家になっています。Thalia Zedekはボストンに戻り、新バンドComeを経てソロ作品をリリースしています。Rich Hutchinsは、ニューヨークのジャンク・バンド Of Cabbages And Kingsや、プログレッシヴ・バンド Phideauxのメンバーとして活動しています。

2016年には、BC Studioの35周年記念イベントに招かれ、Mark C.とRich Hutchinsを中心にLive Skullとして久々にレコーディングしています。2019年には、本格的に再結成、復活アルバム"Saturday Night Massacre"をリリースしています。旧Live SkullのメンバーはMark C と Rich Hutchinsだけですが、Marnie GreenholzとZedekThalia Zedekがスペシャル・ゲストとしてヴォーカルで参加しています。単なる同窓会アルバムと思うなかれ、Live Skullサウンドを現代にアップグレードした内容で、様々な現代的なアイディアを取り入れた、彼ら独自のポップなサイケデリアを聴く事が出来る中々の好盤です。ただ、ギター2本の独特の絡みが聴けないのは寂しいですが。2020年には、新曲やデモをAサイドに、1989年のJohn Peelのピール・セッションでのレコーディングなどをBサイドに配したアルバム"Dangerous Visions"をリリースしています。

アンダーグランドな活動に終わったバンドではありますが、その辺りが愛され続けた由縁でしょうね。とかくメジャーに入ったアンダーグランドなバンドは、言われの無い非難を受けてしまうのが常ですが、良いのか悪いのか、彼らはアンダーグランドのまま散っていった。彼らの初期作品は長らく廃盤状態でしたが、2013年~2014年にフランスのレーベル Desire RecordsからCD化されています。若いリスナーには新鮮に、当時を知るリスナーも新しい発見があるのではないかと思います。しかし、一貫してダサかったジャケは何とかならんかったのかなあと思いますが...。今回は、”Postraction”のCDにオマケで追加されてしまったけど、非常に完成度が高かった1988年のミニ・アルバム"Snuffer"からこの1曲を。

”Step" / Live Skull

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?