内科医のための創処置ガイドライン 飯塚病院救急科片桐先生

傷口からの感染を防ぎ、良好な治癒を助けるための『創処置』。

創傷状況によって破傷風トキソイドの適応や、縫合を伴うケースもあります。

縫合を伴う創処置は特に、外科医・整形外科・形成外科医等が担当する医療機関も多いのではないでしょうか。しかし、時に内科医が処置を行わないといけない事もあるでしょう。

そこで今回は、創処置の基本知識や治療に関する記事をお届けします。内科医の方はもちろん、創処置について改めて知りたいという皆さんは、本記事を参考にして下さいね。解説者は福岡県・飯塚病院救急科の片桐先生です。

【講師】片桐 欧先生

東京都出身。大学卒業後、湘南鎌倉総合病院にて初期研修、飯塚病院総合診療科にて後期研修を受け、5年目にはチーフレジデント担当。2019年から現在は、飯塚病院救急科に所属。

【Antaa Channel】

本記事は、2021年6月16日にAntaa Channelで配信された動画「内科医のための創処置~縫合と治療のスタンダードエビデンス~」をまとめたものです。Antaa Channelでは、現役医師が教える”明日から医療の現場に役立つ解説動画”を配信しており、22年2月現在で250本以上の動画を視聴することができます。 >>登録はこちら

創処置はおもに、評価・準備・創処置・予防・抜糸の5段階にわかれます。

片桐先生の解説を元に、1つずつ手順と注意点などをご紹介していきます。

■創処置の流れ|受傷状況の評価

まずは患者の創傷状況を確認し、治療方法を「評価」する必要があります。評価手順を以下ご紹介します。

STEP1. 受傷機転を明らかにする 創傷の治療では、受傷からの時間が感染の上で重要であるとされています。受傷から6~8時間がゴールデンピリオドとされ、創閉鎖の目安といわれています。(ただし、血流が豊富な部位の場合は24時間でも可能)

受傷部位や汚染の程度によっては、破傷風トキソイドやグロブリン投与の適応を考慮する必要があります。受傷状況を確認したら、二次的創傷・虐待の有無の評価(子供等の場合)・精神科への確認の有無を評価しましょう。

そして、どのように受傷したかを確認して、感染対策や遺物検索にも備えましょう。

STEP2. 確実に止血を行う

出血がある場合、視野の悪さや創部の感染率が増加することで、治療が遅れる可能性があります。もしも出血が続く場合には、10㎝四方の清潔なガーゼで創部を直接圧迫し止血を行いましょう。なお、圧迫失血時には創部を挙上し、出血しない程度の強さで最低10分圧迫を行います。

STEP3. 創の場所、深さ、範囲を評価する

創傷感染は、救外で処置を受けた創傷のうち、3.5~6.3%の割合で生じると言われています。損傷部位の深さを明らかにし、筋膜縫合やデブリドマンの適応を考慮し、縫合方法を検討しましょう。

STEP4. 合併損傷の有無を確認する

患者から救急医に対する訴訟は、創傷に関するものが最も多いと言われています。1位が合併損傷、2位が異物残存です。合併損傷のチェックポイントとしては以下があります。

①血管損傷

皮膚の色や冷感、圧迫による色調変化、CRT

②神経損傷

運動機能と感覚機能が働く

③腱・筋

関節機能が働く

④関節・骨

画像評価

上記の点を入念に評価し、合併損傷の有無を明らかにしましょう。

STEP5. 異物がないかを確認する

最後に異物の確認です。良く見逃されるのは、ガラス片であると言われています。ミリ単位の小さなガラス片でも単純X線で確認は可能です。適宜画像評価を加えるようにしましょう。

受傷状況評価のポイント

・受傷機転を明らかにする

・確実に止血を行う

・創の場所、深さ、範囲を評価する

・合併損傷の有無を確認する

・異物がないかを確認する

>>動画で詳細をご覧になりたい方はこちら

■創処置の流れ|創部洗浄

つづいて創部洗浄を行いますが、前処理をおさらいしておきましょう。前処理を行っていないと、その後の処置がうまく行えないことがあります。

<創部洗浄の前処理>

・手洗い

・血液・体液暴露の予防

・創部の毛の除去

・麻酔

・異物除去

・創部の湿潤

・創部周辺の洗浄

前処理が完了したら、創部洗浄です。創処置において最も基本的かつ重要なのが創洗浄と言われています。異物が残存すると外傷性刺青の原因になります。なお、創洗浄は痛みを伴うため実施前には局所麻酔(※)を行いましょう。洗浄液は水道水・生理食塩水を用いましょう。いずれも差はありませんが、洗浄部位や場所によって選択します。

洗浄に用いる水の量は100~250ml以上、汚染の程度によっては2l程度の洗浄が必要となるケースもあります。洗浄時は感染率を下げるために、ある程度の圧をかけるようにしましょう。また異物がある場合は、愛護的にブラッシングをします。

※局部麻酔について

局所麻酔には、表面麻酔・浸潤麻酔・伝達麻酔の3つがあります。

実施前には必ず、局所麻酔アレルギーの有無を確認しましょう。

動画では、局所麻酔の種類と麻酔によっておこる中毒の一覧表をご紹介しています

創部洗浄のポイント

・創部洗浄の前処置を行う

・麻酔を行う

・洗浄は水道水か生理食塩水で念入りに行う

・患者の状態に合わせて鎮痛・鎮静を行う

>>動画で詳細をご覧になりたい方はこちら

■創処置の流れ|創処置の実行

縫合の原則と糸の選択 縫合には原則があります。また、創部の条件によって縫合糸を選択する必要があります。深部縫合には吸収糸、皮膚の縫合には非吸収糸を使用しましょう。

縫合代替手段の利用適応 縫合が必ずしも正解とは限らないケースもあります。創傷の部位や状態によっては、代替手段を考える必要があります。以下、代表的な代替手段を3つご紹介します。

・創傷用テープ

浅く直接的で、皮膚緊張のない状態

縫合糸により創縁の血液濯流が悪化する可能性がある

感染リスクが高い裂創

薄い皮膚の裂創

抜糸後の創部離開予防

・ステープラー

頭皮・体幹や四肢の直接的かつ鋭的な裂創

致死的な外傷の緊急手術で、広範囲の裂創をすぐに閉鎖したい

・皮膚用接着剤

ゴールデンピリオド以内の新しい裂創

創部にかかる緊張が少なく、創縁をよせやすい裂創

汚染されておらず、隙間なく閉創できる

出血がほとんどない

創傷被覆の方法

最後に、創部は湿潤環境にすることで、治癒にかかる時間を短縮し、創部痛を軽減できます。血流が多い場所は創傷創傷被覆なしで軟膏のみで見る場合もありますが、浸出液が多い場合や創部離開の恐れがある場合は、抗菌薬含有軟膏、非固着性基材、吸水性ガーゼ等で被覆を行いましょう。

創処置実行のポイント

・創部により糸の選択を変える

・縫合の原則と縫合法の選択

・縫合代替手段の利用適応を考える

・創傷被覆の方法を考える

>>動画で詳細をご覧になりたい方はこちら

■創処置の流れ|感染症からの予防

予防的抗菌薬は議論が分かれるところですが、使うには早めの方が効果があるといわれています。ではどのような場面で抗菌薬を使用すればよいのでしょうか。ポイントを以下にまとめました。

<抗菌薬使用時の判断ポイント>

・受傷からの時間

・創傷の状態

・汚染創

・血流障害

・免疫不全

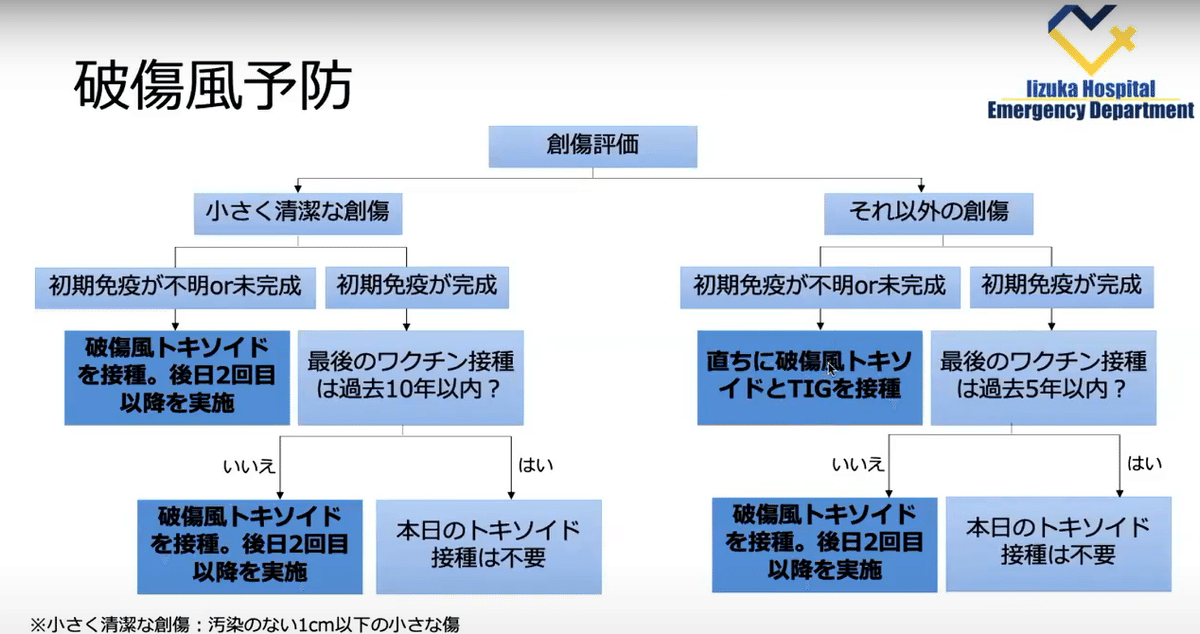

破傷風の予防

破傷風は傷口から破傷風菌が入って起こる代表的な感染症です。

年間120人ほどが発症し、死亡率は30%であると言われています。以下は破傷風を予防するための処置手順となります。

自宅での創部ケア

患者さんや家族が自宅で創部ケアを行うこともあるでしょう。

適切な指導を行い、創部の早い回復を促しましょう。

・原則として保護・拳上・清潔が大切

・統合後、被覆材の交換は1~2日

・その後の好感は2~3日間隔で行う

・統合後24時間以内はシャワー浴が望ましい

動画で詳しく解説しているので、そちらもご覧になってみて下さい。 >>飯塚病院片桐先生の動画はこちら

感染症予防のポイント

・予防的抗菌薬の必要性と選択

・破傷風予防

・自宅での創部ケア

■創処置の流れ|縫合の抜糸

最後に抜糸についてです。抜糸は、傷の場所によって抜糸すべき日数がことなるので注意しましょう。また縫合糸痕のリスク要因として、以下をあげています。

・受傷部位

・ケロイド退室

・縫合による皮膚緊張

・縫合糸膿瘍

・抜糸までの期間

これらを気をつけながら、縫合糸痕が残らないようにしましょう。

抜糸のポイント

・抜糸までの期間

・縫合糸痕を残さない

内科医のための創処置まとめ

以上、飯塚病院片桐先生による「内科医のための創処置」でした。

~内科医のための創処置まとめ~

・内科医でも簡単な創処置に対する知識は身につけておく

・合併症のなるべく減らすよう注意し、問題があれば専門科に相談する

・患者や家族に適切に指導する

・予防的抗菌薬投与、破傷風予防を実施する

・自宅での適切なケアを始動する

・縫合糸痕を作らないよう注意する

内科医の方はもちろん、創処置についてもっと知りたいという医師の皆さんは、ぜひ本記事を参考にして下さいね。

【Antaa Channel】

本記事は、2021年6月16日にAntaa Channelで配信された動画「内科医のための創処置~縫合と治療のスタンダードエビデンス~」(飯塚病院片桐先生)をまとめたものです。Antaa Channelでは、現役医師が教える”明日から医療の現場に役立つ解説動画”を配信しており、22年2月現在で250本以上の動画を視聴することができます。>>登録はこちら

【飯塚病院】 福岡県飯塚市にある医療機関で、臨床研修病院としての歴史は30年以上。医師としての知識や技能,姿勢が向上するカリキュラムはもちろんのこと、さらに能力を高めるために準備されたプラスアルファの"機会"により医師としての成長が養われます。 >>飯塚病院の研修情報はこちら