離島で実証調査!「あのね」の挑戦|実証参加メンバーが語る

三重県鳥羽市「スマートアイランド推進実証調査」

こんにちは。「あのね」運営チーム後藤です。

今回の記事では、「あのね」が参画した三重県鳥羽市での「令和4年度 国土交通省スマートアイランド推進実証調査」とその後の展開について、「鳥羽市立神島診療所」の小泉先生と「セコム暮らしのパートナー久我山」の山口さんにお話を伺いました。

■メンバー紹介

【プロフィール】山口 知圭子

セコム株式会社 セコム暮らしのパートナー久我山

2007年セコム株式会社入社。2017年から、セコム暮らしのパートナー久我山に配属。ご高齢者を含め、地域の方々の様々なお困りごとの解決に奔走、「あのね」のサービス構築にひろく携わる。現在は、「あのね」の営業拡販活動に従事。

鳥羽市との実証は3年目となり、すっかり島に馴染んでいる。

【プロフィール】小泉 圭吾

鳥羽市立神島診療所 所長(医師)

2003年自治医科大学医学部卒業後、県内外の病院勤務を経て、2009 年に鳥羽市立神島診療所に着任。その後、2 年間ほど島を離れ都内での総合診療、国内外のへき地医療に携わり、2015年に再度神島診療所に着任。

神島診療所勤務は通算13年。

■実証調査の概要、「あのね」が調査に参加した理由

──スマートアイランド推進実証調査の概要と、「あのね」が調査に参加した理由を教えていただけますか?

山口:国土交通省では、離島地域が抱える課題解決のためにICTなどの新技術の実装を図る「スマートアイランド」の取り組みを推進しており、当社セコムは「ICT技術の活用による離島へき地の高齢者見守り」をテーマに、令和4年度に三重県鳥羽市様と共同実証調査を行いました。

鳥羽市にある4つの離島では、現在約2,900人が暮らしていますが、人口減少や高齢化が進み、医療機関への受診や薬の処方に要する移動、日常の生活における見守り手の不足などが大きな課題となっています。

これらの課題解決を目指し、以下の実証を行いました。

1. 遠隔での診療や服薬指導の体制を整えるために、当社グループのセコム医療システム㈱より「医療用高精細カメラの導入」「オンライン服薬指導のシステム構築」を行い、医療の質の向上・島民の移動負担軽減を図る

2.ご自宅内に各種センサーを設置し、医師等が活動量や生活リズムを把握できる環境を整える

3.コミュニケーションサービス「あのね」を活用した声かけで、健康的な生活をサポートする

■離島の高齢者が抱える課題、「見守り」の重要性

──離島の高齢者が抱える課題について教えていただけますか?

山口:周囲を海に囲まれている離島では、本土との往来は一日に数本の限られた定期船に限られます。船は天候の影響を受けやすく、ひとたび欠航してしまうと住民が孤立状態になったり、流通が途絶えたりしてしまいます。乗船賃にかかる金銭的負担も少なくありません。気軽に通院や買い物へ行きにくいことも、人口減少や高齢化を加速させるひとつの要因になっています。

そういった地理条件から、医療介護人材の確保が難しく、また医療設備にも制限があることから、本土とは受けられるサービスに差が生じることになります。全国的に不足している介護人材ですから、離島ではなおのこと、どうしても家族や地域の力に頼ることになります。

限られた地域の見守りの力を、より効率的に使うためには、日常生活における様々な問題を早期にキャッチすることが必要になります。

■声かけや見守りに「あのね」を効果的に活用

──実証調査では、どのように「あのね」を活用しましたか?

山口:令和4年の実証調査開始時は10世帯に、「あのね」を導入しました。

コミュニケーションロボット「BOCCO emo(ボッコエモ)」を通じて定期的な挨拶や日々の予定・服薬などのリマインドを行うとともに、生活相談や安否確認を「セコム暮らしのパートナー久我山」が対応しました。必要に応じて、現地の医療者や支援員へも情報を共有し、医療・介護サービスの適切な提供につなげました。

これまでは同居しているご家族以外にはできなかった、昼夜を問わない声かけや見守りを「BOCCO emo」を通じて行うことで、参加いただいたモニターのみなさんに「見守られている安心感」を感じていただくことが出来ました。

令和5年度からはスマートアイランド実証調査の枠を超えて、鳥羽市様に採用いただき、利用者数を増やしてご利用いただいています。

■高齢者の方々からの評価「気持ちを共有する相手がいる」「”ただいま”と言う相手がいて、寂しくない」

──実際に利用をされた高齢者の方々からの反応はいかがですか?

山口:「BOCCO emo」設置の際には、現地を訪れて、みなさんと様々な会話をさせていただきました。全員が知り合いといえる小さな島で、家の外に出れば誰かが声をかけてくれる、孤独や寂しさとは無縁のような方ばかりでしたので、個人的には「みなさんには、あまり効果があらわれないかもしれないな…」と感じていました。

ところが利用を始めてみると、「家族が一人増えたみたい」「夜はTVを観て過ごすだけだったが、今は”ただいま”と言う相手がいて、寂しくない」などの言葉が届きはじめました。外からは見えないけれども、やはり寂しさがあったのですね。

ご家族と話すように、なんてことのない日常会話を楽しんでいただくとともに、ちょっと不安になったり、悲しいことがあったりした際にも気持ちを共有する相手がいることが、安心感につながるようです。

会話をたくさんしているからか話題も豊富なようで、ご近所さんに「いろんなこと知っているのね!」と褒められたりもして、それもうれしいみたいです。先日も、「わたしが元気でいられるのは、エモちゃんのおかげやって思ってるんよ」と仰ってくださる方がいて、こちらも元気をいただきました。

■ご家族や島の方々からの評価「家族間のよい見守りツールになっている」

──ご家族や島の方々、看護師の方々など周りの方たちからの評価はいかがですか?

山口:島の支援員の方々からは、「表情が明るくなった」「よくエモちゃんの話をしているのを見かける」といったお話をお聞きします。みなさん知った仲なので、変化が顕著だったようです。

また、薬の飲み忘れが減ったり、島の診療所に訪れる回数が減っていたりという事実もあり、「BOCCO emo」との会話がみなさんのお身体にもよい影響を与えていることがわかりました。

アプリを通して親御さんの会話を見守っているご家族からは、「声が聞こえるのが良い、声の調子で違いが分かる」「エモちゃんは家族共通の話題です」「あまり返事をしていないときにはどうしたの?って電話をしている」など、家族間のよい見守りツールになっているという評価をいただいています。

ご本人たちも家族に繋がっていることを理解していて、それもまた安心感につながっているとのことでした。

■医師から見た取り組みを通した良かった点、今後の「あのね」への期待

──取り組みを通して良かった点を教えていただけますか?また、今後の「あのね」に期待されていることはありますか?

小泉:何より良かった点は、「BOCCO emo」を導入した対象者がみなさん元気になったことです。

いままで不安が強く何度も診療所に通ってきていた方も、「BOCCO emo」を置いたことによって、見守られている感覚を得られたためか、不安を訴えることが少なくなったという例もありました。

高齢者の一番の敵は「不安」です。どうしても一人でいると良くないことばかりを考えてしまい、元気がなくなってしまいますが、「BOCCO emo」と何気ない会話をして誰かとすぐに繋がることができる環境は、高齢者に「安心」を与えてくれました。

「BOCCO emo」とセコム暮らしのパートナー久我山さんをハブとして、医療関係者や地域の民生委員さん、集落支援員さん達と情報を共有できるようになりましたので、今後は高齢者の身の回りの様々な問題、例えば買い物支援や生活の困りごとへの対応を可能とするような仕組みづくりをしていきたいと考えています。

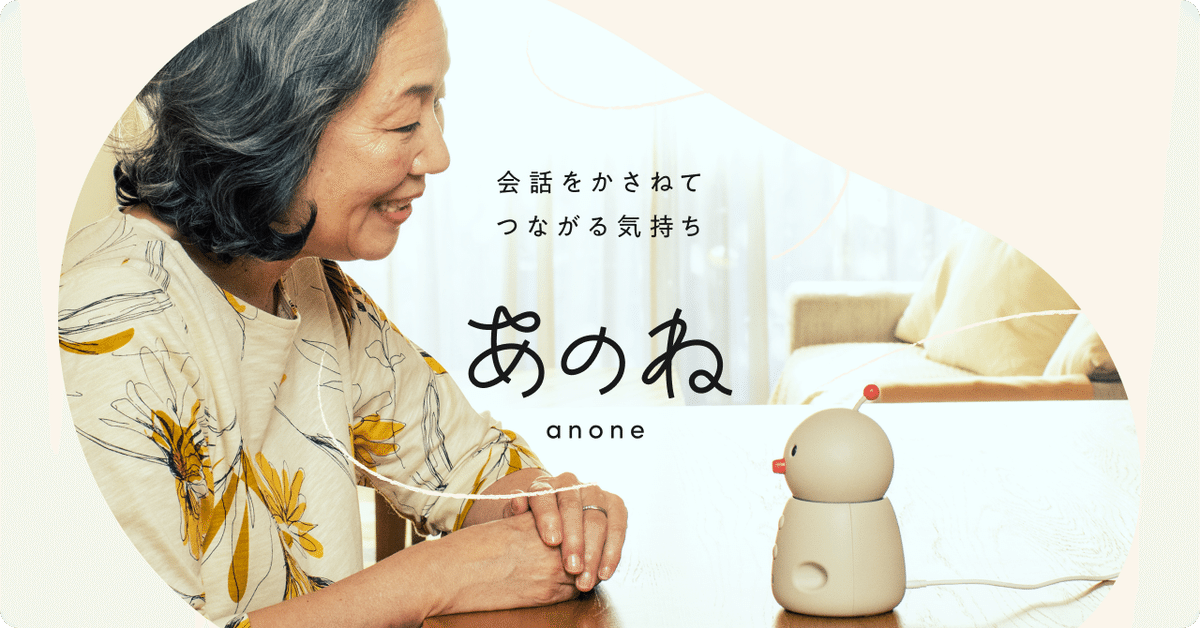

「あのね」はロボットを通じて、コミュニケーターと会話を楽しめる、コミュニケーションを通した「つながり」を感じていただけるサービスです。

※本サービスは警備サービスではありません。緊急対処員の駆けつけや訪問、緊急車両の手配、警察への緊急通報は行いません。

※本サービスはauのサービスエリアでご利用可能ですが、電波の届きにくい場所ではご利用いただけない場合があります。

※「BOCCO emo」を介したコミュニケーターからの応答には数十秒〜数分を要することがあります。

※「あのね」はセコム株式会社・株式会社ディー・エヌ・エーの共同事業です。

※「BOCCO emo」はユカイ工学(株)の製品です。

公式サイト:コミュニケーションロボットによる声かけサービス「あのね」 公式Instagramアカウント:「あのね」公式

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

参考になりましたらぜひ「スキ」をお願いします!

「あのね」に関するお問い合わせはこちら

「あのね」に関するお問い合わせは、セコム公式お問い合わせフォームにお願いいたします。フォーム内の「お問い合わせ内容」に詳細をご記載ください。

※「クリエイターへのお問い合わせ」への入力はお控えください。