水と生きる「思想」に触れる 『柳川堀割物語』について

はじめに

タワシと洗濯板とバケツが置かれている。奥にあるのだろう木々を反射しながら画面中央まで食い込むほどに満ちる水はやや濁り、その水底へと降りていくように一筋の階段が延びている。この水は、後に明らかになるように、豊穣な実りをもたらし、ともに「はしゃぎ」喜び、時に「煩わしい付き合い」をしなければならない隣人としてそこにいる。この水の側へと、わたしたちは導かれている。

高畑勲『柳川堀割物語』(1987年、以下『柳川』)という一本の映像作品。詩人・北原白秋が育った水郷として知られる福岡県柳川市に張り巡らされた堀割と、そこで営まれる水と人との共同生活を、2時間40分という長尺におさめるこの作品は、高畑勲・宮崎駿という日本映画の両雄によって制作されたドキュメンタリーだ。元々高畑は『風の谷のナウシカ』発表後の1985〜86年ごろ、『天空の城ラピュタ』制作取材のため柳川を訪れたそうだが、堀割の景観やそれを維持する人々のたゆまぬ努力に感銘を受けたことから、架空の物語ではなくドキュメンタリーとして柳川を撮影することを決心したという。

だからこそというべきか、この映画には、後のスタジオジブリ作品といった高畑の仕事に散見される、人間中心主義的な搾取や開発(そして戦争)といった近代に対する批評精神の水脈が、既に豊かに流れていることに気づかされる。そして、とりわけ水利などの都市計画といった行政と地元住民による共同の地域再生の具体例としても関心を寄せられるこの作品は、今回上映を企画された「くにたち映画館」という地域に根ざした運動然り、今なお多くの人々を惹きつけてやまない。

この小文では、柳川において培われてきた水に触れる「思想」に誘われた者のひとりとして、時に小さな支流に分け入るように進む映画の感想を自由に書いてみる。

1.水のまなざしのもとで

徐々に明るくなる。気づけば画面中心に設られた消失点へ向けて進んでいる。下半分は水。『柳川』を見るわたしたちは、なによりもまず、この水と共に生きる者の一員として、柳川という街に招き入れられる。水にまつわる饒舌なナレーションによって、九州最大級河川・筑後川から有明海へ注ぐ水路網のひとつであり市土地面積の20%以上をも占めると説明される堀割の水自体は、しかし、つとめて穏やかに家々の間を流れ、この映画のテンポを決定する。

先に出会うのは、垣根から顔を覗かせる犬や猫。ほかにも多くの魚、ザリガニ、蛇、鳥、草花、水草。冒頭から動植物と人間そして物は、この水視点から等しく照らされている。堀割と人とを分かつ柵はない。この映画における生命たちの序列は、水の側から問いに付されていく。すべての生命は、柳川に訪れた人々も含め、ひとつも欠けてはならないものとして、等しく映画のなかに迎え入れられるのである。

柳川にあって人は、決して頂点にいることはない。この権力関係の解除なしに映画は始められない。水と生きるということは、人が人であること自体をめぐる反省の歴史と不可分だからである。

『柳川』は汚染された堀割をも容赦なく映しとり、水路再生といった街の新陳代謝を可能にした人々の反省と努力をこそ見よと要請する。回顧的なリフレイン「日本が貧しかった頃」に印象的だが、この映画が冒頭で全国各地にあったはずの小川との共生という過去の想起を促すのは、「列島改造計画」など戦後日本の高度経済成長に伴う家庭排水や廃棄物の流入によって引き起こされた水質汚染と、柳川も決して無縁ではなかったからだ。

ただでさえ澱みやすい堀割にはヘドロが堆積し、悪臭が漂い、かつての水郷は見る影もなく、「ブン蚊都市」と揶揄されるほどの惨状にあった。合わせて取り上げられる、白石平野にて農業用水を地下水吸上げに頼ったことで引き起こされた2m以上もの地盤沈下なども、それまでの水と人との歴史を軽んじた、人間本位が行き着いた結果だったのである。

全国的な上下水道敷設の流れもあり、1970年代には「臭い物に蓋をする」ため、一旦は堀割を下水道化・暗渠化してしまおうという案も持ち上がる(総工費20億円、国庫補助6割)。日本各地の小川が都市近代化の波に飲まれ、多くはその姿を消していったように、柳川の堀割もまた下水として人々から切り離されようとしていた。

しかし、当時の柳川市長・古賀杉夫氏や水政課係長・広松伝氏など、清澄な柳川の風景を取り戻したいと願う者たちによる「河川浄化計画」のもと、街は動き始める。

二人は一度執行が決定した計画を白紙に戻し、特に広松氏は6ヶ月の猶予期間で実際に堀割再生に向けた計画立案と合わせて、100回以上の懇談会を開催するなど、行政内外の人々を味方につけるべく多方面にはたらきかけた。これにより、当初「観光客誘致が目的だろう」との行政不信を募らせた柳川の人々は、彼の説得と熱意に応じはじめる。だが、一方で国や県側は「川を市民の共有財産」とする柳川市報にすら目くじらを立てたという。以降の広松氏は全国的な水質環境改善について重要な役割を果たしていくが、市役所内では孤立してしまったのである(高畑の解説による)。それでも彼は住民の側に身を置き、この計画の先頭に立ち続けた。人々の自主的な活動によって堀割が徐々にかつての風景を取り戻していく様子を映す『柳川』は、この国家や社会からの圧力という濁流に抗い、自らの手で環境との共生を選び取る住民たちと行政との「連帯」を提示する。ここで行政とは住民の内発的な行動や意識を支えるための装置に過ぎず、広松氏のように、その行政を担う者も住民のひとりにほかならないのだ。

堀の清掃をする人と農作業を行う老人は挨拶を交わす。ある女性は昔の水汲みの様子をやわらかな口調で語ってくれる。川を渡る船と岸との間では、手が振り交わされる。年の瀬には堀を干して魚を獲り(水落ち)、水天宮祭では実りに感謝し、幼児の首には瓢箪のお守りをつける。船上での結婚式のように、人生の節目に川は寄り添う。

映画終盤、水天宮祭に向けて人々は準備をはじめる。「連帯」という行動によって堀割の水質が改善されたからこそ息を吹き返したこの祭りは、6ヶ所の街が持ち回りで担当し、「街の人たちの、街の人たちによる、街の人のための祭り」として威信をかけて行われるのである。青年部は船を組み上げ、女性たちは御神籤をつくり、子供たちは稽古に励む。当日、日中には山車が街を巡り、夕刻から水に浮かぶ船は煌びやかに輝き、囃子が響き渡る。

映画に収められたこれらの営みの全ては、水への限りない敬意と共にある。作為的な演出を避けた抑制的なカットによって織りなされる『柳川』のゆるやかな映像は、水を決して美化するためのものではない。その徹底的な減速は、急進的な人間中心主義に躓き、水の速度に追いつくために、そして招かれたわたしたちが水と共に生きる者としてこの街と出会い直すために必須の跳躍なき屈伸に違いない。

2.逆流する歴史に触れる

この映画には、1本のドキュメンタリー作品と呼ぶには困難なほど、実験的なカット、アニメーション、マイクを向けたインタビュー場面など、豊かなアイディアが満ちている。この創意工夫の奏功をめぐって評価は分かれるかもしれない。ただし個人的には、この映画の統一感の薄さによって可能となるものもあるように思われる。

前記のとおりスタジオジブリへの助走として『柳川』を見るなら、ここで用いられているアニメーションは、後のジブリ的世界への通路として位置づけることもできるだろう。ここに付け加えたいのが、この『柳川』において重要なのは、堀割に流れる水と同様に、アニメーションそのものが固有の時間性をもつ運動体として映画内に存在しているのではないか、ということだ。

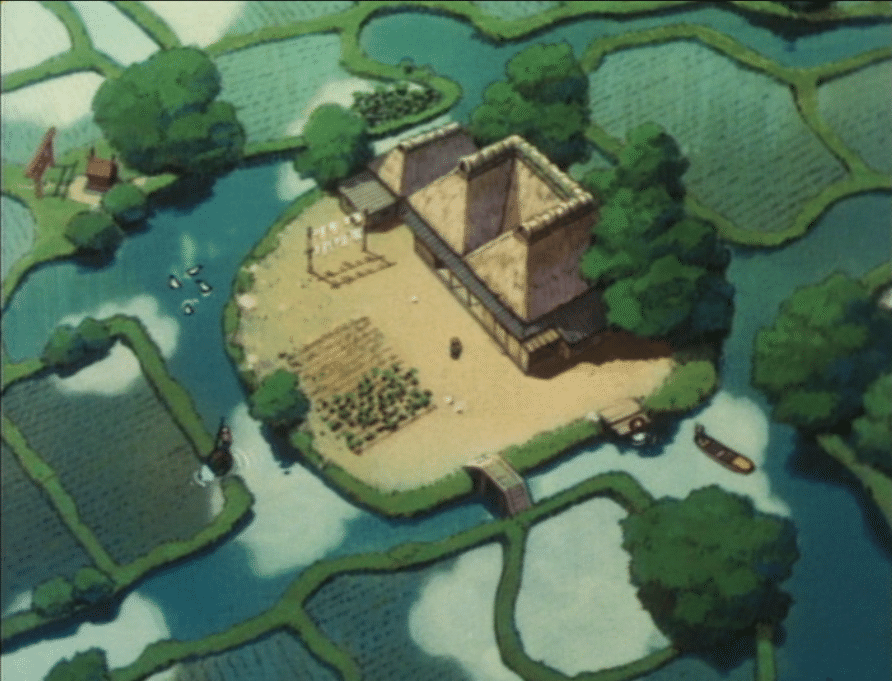

そもそも『柳川』内のアニメーションは、堀割機構(堀、堰、樋門など)の解説や、労働による自然との交渉関係の図像化といった、すぐれて機能的な水先案内人として挿入されている。ここで時制という点に注目すると、アニメーションは現在と過去とを繋ぎ、時間を撹拌する装置になっていることにも気づかされる。有明近傍の土地形成であったり、1620年代以降の立花宗茂再台頭に見られる柳川藩と有馬藩とによる用水路獲得競争など、人々の営みのパラフレーズを担ったものこそがアニメーションだからである。

また、アニメーションは水の運動も可視化している。水位や塩分濃度の差を用いて、上潮の際に持ち上げられた真水を取り入れる「あおとり」の例に顕著だが、水は下流から上流へ遡行する往復運動としても映画の中を流れていることが一目でわかる。

これを現実に返すと、水流(水量)を調整する堰にあってこそ水は渦を巻き、酸素を取り込むことで「はしゃぐ」様子も丁寧に収められている。上流から下流へ、過去から未来へ、といった一方向的な時間や力の負荷とも異なり、その時々によって運動のベクトルが絶えず変化するさまを余すことなく捉え、この撹拌に晒されてこそ賦活する歴史や時間の領域を指し示すのが『柳川』の映像的な戦略なのである。もちろんこれは先で見た速度の変調と同期しているし、その静謐な躍動は画面の随所に確認できる。

同時に『柳川』の中で撹拌される時間は、規範的なそれと全く無縁というわけでもない。映画内現在である柳川の風景は(1985〜86年)、既述の通り、水平的な公共空間として横(共時的)に開かれている。翻ってアニメーションに目を向けると、先の言葉を少し変えれば、それは水と人間との歴史を、縦(通時的)に堆積する生の厚みとして知覚させるはたらきも有しているといえる。

縦でいえば、泥が堆積し「豆腐」と形容されるほどの軟弱地盤上である有明粘土層での工事現場を撮影した場面のように、この映画は、やはり下への関心を強く持っているように思われる。この軟弱地盤に木材(水を弾く松か)を差し入れる工法は、『柳川』に堆積する潜勢力として流れる水と人との歴史に連なるため、人々が編み出した「技術」である。

だから『柳川』におけるこの地盤は、単に建設工法的な困難材料ではなく、水を豊かに含み、またぞろ上/下という区分に揺さぶりをかける物質的な基礎でもある。これにより『柳川』は、過去と現在との混線によって生じる小さな亀裂から染み出して逆流すら始める歴史の到来をも予感させる。ドキュメンタリータッチの映像とアニメーションとの協働は、地下水や地盤に浸透して視認することも難しい水をも巻き込み、水と人との歴史を触知するという「思想」を現在そして未来へと送り返していく力となって、わたしたちのもとに届けられるのである。

人々は立ち上がった。ただし『柳川』にあってそれは直立ではなく、水への潜行をも意味する。人々は川面に顎まで浸かり、幾多の水草や塵を必死に除去する。広松氏の言葉である「川との煩わしい付き合い」という「思想」を取り戻すべく、「連帯」して水の方へと降りていく。ともすれば大仰に聞こえるかもしれない「思想」は、ここ『柳川』においては現実から乖離することなく、生を基礎づける倫理として常に傍らにある。住民自身が現実を変革する自治の力というべき「連帯」の「思想」がここにはあるのである。

3.誰の「物語」として想起すべきか

『柳川』は、決して着飾らないが、非常に美しい映画である。とはいえ、いくつかの問題点もある。以下、小難しい話。実はこの『柳川』(他のジブリ作品も)を見ていて、わたしは正直戸惑うことが何度もあった。それは近代的合理主義や人間中心主義批判の形式をとった、原-日本の民俗と呼ばれるものの復権のように、ナショナルな物語を『柳川』の方から駆動させかねない危険性を抱えているからだ。

たとえば、高畑と東北学の大家である赤坂憲雄との対談では(DVD特典映像、2003年8月7日実施)、次のような言葉が交わされている。

赤坂「ナレーションの冒頭だったと思いますけど、『日本がまだ貧しかったころ』のイメージを持っているかどうかということが、将来の自分たちの社会を作っていく、デザインしていく時の、大きな分かれ目になるような気がするんですね。僕なんかは辛うじて貧しかった時代を(ごく幼い頃ですけど)見ていた。しかし、たちまちにして東京オリンピックの頃から日本社会が変わっていく。そして、変わっていくその結果としての風景しか知らない人たちにとっては、水路がゴミだらけで『こんなの塞いでしまったほうがいい』としか思えないと思うんですね。その向こうにあった、ノスタルジーではない風景というものを知っているか、それを語り継ぐことができるかということが、我々のこれからの社会のイメージをデザインしていくときの大きな分かれ目になっていく気がするんですね」

高畑「それは仰る通りだと思います。〔中略〕『川との煩わしい付き合い』という言葉を書いたのは広松さんなんですけども、この作品に非常に大きな感銘を与えてくれました。上映運動に携わってくれた人たちの多くは自治体の職員だったり環境問題に取り組んでいる人たちだったのですが、そのなかで皆さんが「ハッと」する言葉がこの『川との煩わしい付き合い』だったんです」

ここで赤坂は「ノスタルジー」を退け、「オリンピック」によって戦後復興を遂げた日本社会において遠ざかりつつある貧困の記憶に基づきながら、今後ありうべき社会の「デザイン」に向けた「大きな分かれ目」の一端をこの映画に見出し、高畑もこれに頷く。高畑世界と東北学の聞き書き的な物語空間との親和性は『柳川』にも明らかだが、ゆえに、この対話は赤坂だからこそ導き出しうる同作への最良の応答となっており、なお傾聴に値する貴重な言葉の交換である。

だが、と思う。ここで「日本がまだ貧しかった頃」という集合的記憶を前提条件とするに際して、ありうべき「社会」と「日本」とのスケール的な差異は捨象され、両者がほぼ同義語として言及されている箇所にはどうしても躓かねばならない。単純に言えば、これは誰の「物語」として見られるべき作品なのだろうか? 柳川の? それとも「日本人」の?

何故わざわざこんなことに拘るのか。先で紹介した広松氏の記す「思想」第一部「失われた思想」では、「正しい思想のない技術、思想のない文明は〔中略〕人間社会をも滅ぼす」という「人間社会」への自省をみとめることができる。しかし、直後に「日本人は自然を愛し、自然に対応して生きてきた民族」と規定するように、この「思想」においては、「日本人」なる主体の精神や行動原理が「民族」的な情緒に紐づけられながら過去遡及的に立ち上げられているからである。元号を用いた時代把握といった天皇制の影もちらつくように、このような「民族」主義的な国民主体と歴史、そして彼の「思想」形成をめぐる省察なしに『柳川』の再考もありえない。

もちろんアニメーションもこの問題と決して無縁ではいられない。アニメーションが歴史との接続を可能にするのは、この「日本人」なる主体形成を促進する側面を有しているからでもある。赤坂がアニメーションの「わかりやすさ」を言祝ぐのは、この理解の容易さこそがナショナルな想像力とマッチポンプ的に補完しあうものであることを示す証左にほかならない。唐突に登場する「祖先」が切り落としたという河童の手を始めとして、柳川をありうべき原-風景として詠み込む抒情の力を強かに映しとる卓抜した技量と、それときわめて共犯的な関係にある牧歌的なアニメーションとの功罪は、やはり問われなければならないだろう。

ほかにも、陽に照らされながら水車を踏む(おそらくは同一人物と思われる)男性が3回は登場する。人は労働によって重力に逆らい、田に水を上げる。しかし『柳川』には珍しく作為的な演出にも見紛うこの場面は、水ではなく男性身体の方を美的に映しており、労働讃歌的な余韻を残さずにはおかない。

それに行政側の立役者として登場するのは全て男性だ。「祖先」の努力を継承し、柳川の歴史を取り戻すため奮闘した地元男性たちの成功物語という構成は、やはり看過できない。無論ここで「祖先」は「日本人」という「民族」へと滑らかに接合されてしまう。

奇しくもこの映画と共鳴する要素として、前年から継続して新型コロナウイルスが猛威を振るう中、「復興」を掲げた祝賀型資本主義によって強行されている東京オリンピックがある。この「復興」の対象である2011年3月11日の東日本大震災・福島第一原発事故も、津波や放射能汚染水といった水をめぐる現在進行形の出来事である。いまだ記憶に新しい「アンダーコントロール」(!)などの戯言を垂れ流す政府答弁のように、自覚的に水との経験や歴史を忘れ、何食わぬ顔で『Fukushima 50』(2020年)といった官製御用映画によって歴史を改竄し、最悪を更新し続ける「日本社会」が思い出すべき過去とは何か。そもそも想起という行為は何か。この想起において「日本人」とは、いかなる意味で主体たりうるのだろうか。

4.「もたせ」の先に導かれて

2021年を生きるわたしたちにとって、広松氏も猛省したような国家や資本による強権的で人間中心主義的な自然の「コントロール」から離脱しながら、「共有財産」である水との歴史を絶対に横領させない「思想」の発明が求められることは、もはや言うまでもない。それは依然予断を許さない「日本社会」を生き延びるための、文字通りの生命線である。

では、いま『柳川堀割物語』を見る事とはなにか? この生き延びの命脈を探る時、わたしたちは、この映画の中で異質な者と出会うことになる。

わたしが『柳川』のなかで最も好きな部分は、「もたせ」という発想である。堀割の水は、一般的な川のように常に入れ替わるのではなく、一定程度プールされ、それを農業・家庭用水として上手くやりくりする。最も水が澄む早朝に汲み、水を汚さないため襁褓などは庭に掘った穴で洗い、作物の養分にする。冬季には堀を干し日光に当て、ヘドロを洗い流し、川底に溜まっていた泥を良質な客土として畑に取り入れることで小麦と藺草を同時に生産し、住民総出で川に残った魚を獲り、喜びを分かち合う。

余すことなく自然を活かす、否、自然に生かされるこの工夫は、半人工的河川でありながらも、寧ろ自然の方に人間を組み込んでいく側面がある。だから、水の浄化と作物の利用の説明に挿入されるナレーション「全てが人間に役立つ」は、ここでは「人間」を活用する主体ではなくて、享受する客体として文意が転倒的に更新されている点にも気づかれたい。また、大雨で水道が軒並み溢れかえるなか、堀割は水を受け止め、わずか数日で回復してみせた。このように、治水・利水を一体化させた堀割は、遠方のダムから水を運ぶ以上に「合理的で未来を指し示す」システムなのである。

なかでも「もたせ」は、以上の実利的な面のみならず、先の「思想」とも合流しつつ、それを別の水脈へと開いていく射程をもちうる概念のようにも思われる。たとえば『柳川』は、沖端の漁船をゆるやかに繋ぐ「もやい」に見られる、潮の干満に対応したバッファーを映す。この「もたせ」と「もやい」に共通するのは、行きつ戻りつ、その場に水や物など何かしらをとどまらせる、あるいは、とどまりながらも微細な変化を可能にする点である。興味深いのは、この「もたせ」とアニメーションが接触した時に、ある奇妙な存在が呼び込まれていることだ。

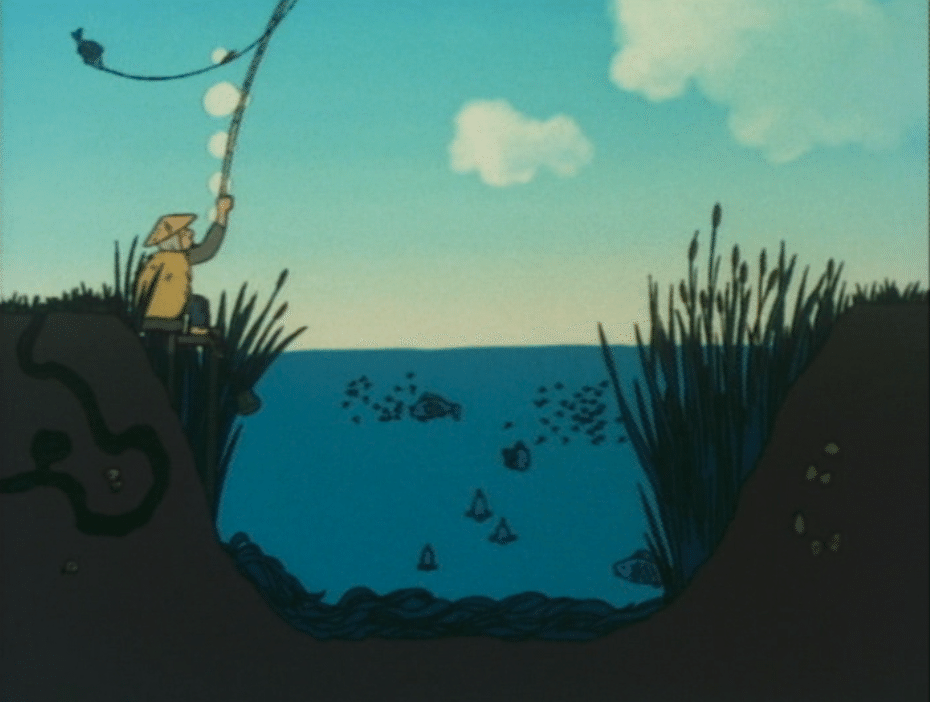

第7章、左を向き、腰掛けている人がいる。おそらくは釣り人。妙である。彼は、潮の干満によって針が水中に入ろうと入らなかろうと、魚がかかろうとかかるまいと、ただ釣り糸を垂らす。ここで彼は水門の制御による水位の上下を効果的に見せる者として登場しているわけだが、であれば映画的に重要なのは、この人ではなく釣り針の方だろう。「釣りをしていない人」とでもいうべき迂回を経てようやく名指しうる人が、「もたせ」の説明中にいるのは、非常に示唆的ではないだろうか。

思えば、他のアニメーションに登場する正真正銘の釣り人は魚がかかればすぐに竿を引き上げるし、有明海での巧みな手捌きの漁であったり、あの「水落ち」で魚を獲る人々の祝祭的な賑々しさなどと比較すると、彼は明らかに異様である。河童ですら魚を食べて生きる自然のサーキュレーションに組み込まれているのに、この人ときたら釣果には目も暮れず、やや下を向きながら、ただ遠く海の方を眺めているのである。

そして驚くことに、この映画は彼に対してなんら注釈も加えず、ただそこにいることを受け入れ、淡々と話を進めていく。解釈の余剰としてそこに座っている彼は、2時間40分のうち僅か15秒程度しか登場しない。にもかかわらず、何らかの衝撃を持ってこちらに迫ってくる。この衝撃は、ユーモラスな体験でありながら、既存の言語で説明することが存外難しい。もちろん当の本人はそんなことお構いなし。素っ気なくて、つれないのだ。

わたしがこの映画の統一感の薄さに可能性を見るのは、「思想」が前提とする住民の懸命な努力へ最大限の敬意を払いつつ、「思想」が持っていたあの「日本人」や「民族」像ともかけ離れた何者かがそこに存在することができる隙間を、アニメーションが偶発的に発生させてしまうことにある。ただ何者かがひとときやすらぐための場所を、アニメーションは「もたせ」に添えて提供するのである。

また、先で見た「あおとり」において、下流から取り入れた真水に乗って何者かが(鳥だろうか)堀割の方へ迎え入れられている様子も示唆的である。川で言えば、ナチスによるホロコーストをめぐる証言(不)可能性の臨界を世に問うたクロード・ランズマン『ショアー』(1985年)の冒頭、川で小舟を漕いで歌う男性の姿であったり(焼却された遺灰は川に流された)、航空写真などの物的証拠からこの虐殺の詳細な検証を行ったハルーン・ファロッキ『世界のイメージと戦争の刻印』(1988年)における、水面に人工的に作り出した波による、遡行し回帰する歴史のイメージなど、印象深いものも多い。これらの歴史や記憶をめぐるすぐれた同時代作品と『柳川』を対位法的に並べてみた時、「あおとり」という水の取り入れが、他者を招き入れては「もたせ」て、決して排出せずにその存在を受け入れることは、あの独善的な「コントロール」では全くない位相において歴史や記憶の流入ないし継承の水路が作り出されてしまう可能性を示してはいないだろうか。

ひとつ、海の側から渡ってくる記憶がある。それは、在日朝鮮人詩人・金時鐘の散文「クレメンタインの歌」に登場する、無為に釣り糸を垂らす実父とのエピソードだ。植民地期には「日本人」への同一化と拒否との間で翻弄され、1945年8月15日の「解放」以降のあの済州島を生きた者。ともすれば「釣りをしていない人」は、水が運んできた、何者であろうとしても拒まれてきた者との接触によって、その存在が不意に二重化してしまう者のことなのかもしれない。だとすると、この映画においては、交渉の対象である水の側からこそ「思想」の担い手が更新される契機がもたらされているようにも思われるのである。

ここに、彼の詩集『長篇詩集 新潟』(1970年)に登場する行き通う船、あるいは実際に彼が渡日に際して乗ったはずの船のことを思い出してもいいだろう。自らの命を繋ぐため水の方へ赴いた者たちの歴史は、良知力『向う岸からの世界史』(1978年)のように「歴史なき民」の側から歴史を再構成する力となって、この映画に織り込まれていく。そしてそれは、やはり彼の詩に登場する「みみず」のように、どこまでも下へ進んでいくことによって到達できるものに違いない。

「日本人」である以上に、流れ着いて来てくれた何者かを受け入れていく歓待の方へ歩み出し、その出会いによって引き起こされる自身の変身に心身を委ねていくこと。あの苔むした階段と、底を見通せない濁りのように、水へ潜ることはその先にあるものが何なのかも指し示さない。水に身を沈めるあの広松氏の身体でさえ、水の中にある時はその姿形を見せることはないのだから。

『柳川』は、祭りの後には日常へと戻り(ハレからケへという時間の循環)、街に水との共生の理念が息づいていることを確認して終わる。しかしそれはジブリ的な物語の「おわり」のような、いわゆる物語と現実との切断ではない。

気づかれたいが、ここではカメラの進行方向が映画冒頭とは真逆になっており、映画そのものが見ているわたしたちの側へ、つまりは現実の方へと迫り出してくる。わたしたちは、川を渡る小舟に後ろ向きに乗り、これまで渡ってきた水面に残る波紋を眺め、1985〜86年というさしあたりの時代に舫で仮止めされたままフェードアウトして、その長い旅をひとまず締め括るのである。そのとき、端に見切れる櫂によって辛うじて確認できる船頭もまたその存在は不定形であるのだから、この映画は、柳川に導き導かれる者同士が未了の変身の過程に自らを投げ込んでいき、来るべき何者かの存在を予感させることによってこそ、「思想」とその担い手の更新を可能にするのではないかーー。

むすびにかえて

今回、この名作『柳川堀割物語』にふれるきっかけを与えてくださった、国立市議会議員の小川ひろみさん、そして矢田冨士子さんらが企画する「くにたち映画館」という試みに記して感謝申し上げます。矢川や谷保といった水の名所でもあり、「自治」が根づく町である国立において、この映画が上映されたことは、きわめて大事な意味を持つはずです。

また、この旅に誘ってくれた巨匠・高畑勲さん、直接伺ったことはないにしろ、この映画がなければ出会えなかったかもしれない柳川市と、そこに登場する全ての人々の努力に敬意を表して。もしこれが『柳川』を渡るあの小舟のひとつとなり、新たなる水脈を見つけることができたのであれば、それは望外の喜びです。

出典:高畑勲『柳川堀割物語』1987年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?