やがてマサラ #19 大英帝国の七転び八起き

みなさんこんにちは。楽しいインド案内人アンジャリです。なぜ私はここまでインドに惹かれたのか? 生い立ちから書き始めたこのエッセイ。少しずつ動き出した人生の歯車は、舞台を宗主国大英帝国に移します。

反骨心とやせ我慢

『何事によらず反骨心というものが私を支えてきた』

有吉佐和子さんの小説『非色』にそんな一節があり、折りに触れては思い出します。

敗戦間もない日本で進駐軍の黒人男性と恋に落ちアメリカに渡った日本人女性。日本で堂々と振る舞い頼もしかった黒人の夫が、人種差別と身分制度の名残りが色濃いアメリカに戻ったら日々精彩を欠いていき、自身も「お恥ずかしい戦争花嫁」と呼ばれるなかで道を切り拓いていく話です。

イギリス時代のことを振り返ると、人生で一番やせ我慢をしていた時期だったなと思います。いまは苦しさよりも懐かしさのほうが大きくなりました。

インドで出会ったイギリス人

さて、フランス男との一件であれこれ散財しましたので働かねばなりません。いつものバンコクでのライター仕事、東京に戻って編集プロダクションでのバイト、インド添乗など集中して働き、借りっぱなしのバナーラスの召使ハウスに3か月ぶりに戻りました。

富裕層がお金を使う場所はいくらでもあるインドですが、貧乏人はとことん貧乏なので、うまく工夫すればわずかな資金で数か月暮らすことは充分可能です。しかしバナーラスには悲喜こもごもあり気も滅入ってきますし、目的もなく滞在し続けているとさすがに「このままではまずい」という危機感も芽生えてきます(気づくのが遅いのはともかくです)。

召使ハウスを引き払ったのは2003年暮れのこと。心機一転、それまで添乗以外では行ったことのない南インドを旅してみることにしました。

そしてまたもや同じ宿に泊まっていた男性に猛烈アピールをくらいます。今度はイギリス人。フランス男の二の舞は避けねばならないと鉄壁の防御線を張り巡らせ、「旅先のお遊びはお断り」と告げてかなりツンツンと無視を決め込んでいました。

女王様の扱い

どこの世界も男というものは、これと狙いを定めた獲物を狩ることに血道をあげるものなのでしょうか。

朝起きて部屋を出るとイギリス人。出かけようとするとついてくる。うっとおしくてしかたありません。かなりキツめに"No"といってもまったくへこたれる気配がありません。食事していたら勝手にお代を支払う、宿代も勝手に出す、バスに乗れば席を空けさせる、しつこいインド人がいれば追い払う。

数日そんな状態だったのでつい根負けして「お茶くらいなら」と応じたら、文字通り飛び上がっての分かりやすい喜びかた。それまでは英語といっても非ネイティブと話すことが多く、親しくなったベンは分かりやすいスタンダードな英語を話すことに慣れた人だったのであまり不便を感じませんでした。初めてまともに会話するネイティブのそのイギリス人の英語はとても分かりづらく、なにを言われているのか半分くらい理解できません。

あなたは素晴らしい、あなたは美しい。わりと免疫はあるほうだと思いますが、絶え間なくそんな言葉を言われ続け、下にも置かない女王様のような扱いをされ、なにをするにも私の顔色をうかがい、私ファーストに動いてくれる人。

距離ができたら治まるかと思いきや、日本に帰国しても電話やメールで毎日愛の言葉を伝えてきます。

そこまでしてくれる人はそれまでいませんでした。「結婚してほしい」と言われたとき、私はついに30歳。イギリスは未知の国で、彼の話す言葉が完全に分かるわけではなかったことはとても不安だったけれど、これも縁というものかとイギリス行きを決めました。

親きょうだい親戚、友人たちからたくさんのお祝いをいただいて。2004年4月でした。

初めての大英帝国

乗り継ぎで数日滞在したことはあったものの、本格的にイギリスに行くのは初めてのことでした。ヨーロッパは地続きなので、フランスに行けばイタリアにもドイツにもすぐ足を伸ばせ、なんとなく大きな地図で捉えていたところがあります。

イギリスは日本と同じく島国だからなのか、ほかのヨーロッパの国々とはどこか立ち位置が違うような気がする、というのが私の第一印象。そしてやはり、イギリス英語の壁がとても高かった。すんなり分かる話しかたの人と、彼のようにひじょうに分かりづらい話しかたの人とが混在していて、これはひとつ、ここらできちんと英語を学び直さなくてはならないと決意しました。

パートナービザ

「英語ならぼくが教えてあげる」と彼は言っていましたが、仕事をしていくならイギリス人と同等レベルかそれ以上の言語能力がなければ突出することはできないと思い、語学学校に通い始めました。それまでの旅や仕事で不自由はしていないという実感の通り、最初から一番上級のクラスに。ケンブリッジ英検というヨーロッパではそれなりに認知度の高い英語検定があり、その最上級のProficiency(プロ級)の受験に特化した対策クラスでした。

学校に通う一方、パートナービザの申請準備も始めます。パートナービザとは婚姻ビザと同等の滞在資格を持てるもので、とにもかくにも働かねばならない以上、不法就労にならないために絶対に必要なものでした。

というのも彼はインドを1年ほど旅するために仕事をやめており、イギリスに戻ってから見つけた失業者向けに市があっせんしてくれる仕事は、職業に貴賎はないとはいえ収入は低く、とてもふたり分の生活が賄えるレベルではなかったからです。

ところが彼側の事情により、パートナービザの申請に必要な書類のいくつかを準備することがなかなかできません。そして移民局に行くたびになにかしらの嫌な思いをします。外国人のむやみな増加は避けたいというのは同じ島国の日本人として分からなくはないけれど、こちらも生活していかないといけません。

役所で「そんなにイギリスのパスポートがほしいの?」と言われたときは、怒りと虚しさでわなわなと手が震えました。移民問題はイギリスでも大きな話題で、とくに当時は東欧のEU加盟でポーランドやチェコから大量に人が流れ込み、これから新規の移民を検討する優先度はとても低いという状況でした(EU加盟国の人は出身国の国籍そのままでEU圏内での移動も居住も就労も自由、移民は条件を満たして国籍を取得しなくてはならない)。

しかし私がほしいのは正当に働くためのビザであり、国籍がほしかったわけではありません。そこのところが、移民局のみならず彼や彼の家族にもあまり伝わらず、ミキはどうしてあんなにガツガツとビザ、ビザと言うのだろうと話しているのを聞き、私の心はむやみやたらと苛立つばかり。

言葉に出る階級社会

3か月ほど経ち、語学学校でケンブリッジ英検のための「教養ある英語」というものに触れ、彼の家族や友人たちともそれなりに交流し、気づいたことがありました。

いま思うとそんなことも知らないでよく行ったなあと思うのですけれども、インドと同じくイギリスは現代でもはっきりした階級社会です。知識層と労働者層が露骨に分かれている。着るものも読む新聞も、行きつけのパブも、休日のすごしかたも、すべてが違います。

ワーキングクラスのセレブリティという人種もいて、社会生活のレベルは必ずしも階級に依るわけではなく、またインドのようにワーキングクラスだから社会的に虐げられる立場というわけでもありません。ワーキングクラスにはワーキングクラスの矜恃があり、それがひとつの文化でもありました。

私が伴侶にしようとしていた人は、分類でいえば完全にワーキングクラスの白人でした。彼の言葉を理解するのにひじょうに難儀したのは、ロンドン下町言葉と言われる独特のアクセント(発音)だったからなのでした。

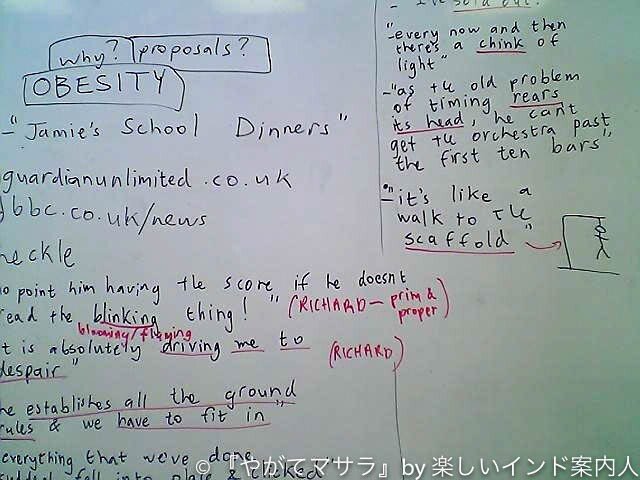

語学学校で大学出の先生たちの話すアクセントはとても分かりやすい反面、ケンブリッジ英検のための授業はとても高度で、見たことがないような難しい単語と難解な言い回しのオンパレード。出典は学術書からシェイクスピアまで、これはもはや英語検定ではなく教養試験でした。

私が家で復習したり先生から勧められたThe Guardianという知識層向けの新聞などを辞書片手に読んでいると、彼はよく「そんなPoshな言葉、誰も使わないぞ」と言っていました。"Posh"はイギリス英語的な単語で、アメリカ英語では"Snob"になるのかな、「気取った」とか「お高くとまった」といった意味です。

気づけば私の語彙力は彼をはるかに凌いでいました。私に英語を教えてあげると言ったのは彼だったのに、私のほうが彼に意味を解説したりするようなことになっていました。役所でも最初あんなに嫌な思いをしたのに、キビキビと用件を伝えると誰もなんの嫌がらせもしてこなくなりました。

病院での珍事件

そんななか、私は妊娠していました。ある日の深夜に突然出血が始まり、これはまずいという直感で、彼に「病院に連れて行ってほしい」と頼みました。

イギリスの公共医療は無料です。しかしまずはGPと呼ばれる家庭医の診察を受け、必要ならば総合病院へ紹介してもらうという仕組みです。薬も風邪程度では処方されません。それはそれで理にかなっていることもあれど、客観的に言ってイギリスの医療制度は崩壊しており、必要な人に必要なタイミングで無料の医療が施されているとはお世辞にもいえず、ある程度経済力のある層は高い医療費を払って私立病院に行くのが常識でした。

「流産するかもしれない」という私の危機感は彼にはまったく届かず、救急車どころか「流れるなら自然に流してしまうしかないんじゃない?」と言われるにあたりさすがに声を荒げ、翌朝GPに連れて行ってもらいました。GPから紹介状を受け取り総合病院へ。そこでも緊急性が低いと言われ、待合室で5時間。

ようやく診察を受けられたときにはすでに大量に出血しており、これはもう完全にダメだなと思っていました。案の定心音はなく「残念ですが」とイラン人の医師に告げられました。医師は彼と私の顔を交互に見て瞬時に私の状況を察してくれ「自分もこの国に出稼ぎに来てるんだよ、きみもいろいろ大変だと思うけどがんばってね」と言ってくれました。イギリスに来て初めてかけてもらった優しい言葉でした。

「すこし休んでいきなさい、いまベッドが空いたから」とイラン人医師が手配してくれ、大部屋のベッドに案内してもらいました。貧血でふらふらしていたのでありがたかった。

「本当は流産の後処置をしたほうがいいけれど、ここでは自然流産の場合はなにもできない」と医師はいいます。それはつまりお金のかかる私立病院に行くべきという意味でした。彼はそれには答えず、仕事があるといって出ていきました。

黒人の看護師さんたちが代わる代わるやってきては、飲み物をくれたり、話しかけてくれたり。この国の医療制度はポンコツだけど、ここで働いている人たちはなんて優しいのだろうと思いましたよ。

「あなたフィリピン人でしょ?」とひとりの看護師さんに聞かれてびっくり。なに人か聞く前に国籍指定で尋ねられるとは予想してなかった! だんだん飲み込めてきたところによると、白髪まじりで年齢より上に見られる彼と、若く見えるアジア人の私という組み合わせに、看護師さんたちは「フィリピンから連れてこられたかわいそうな愛人」と盛大なる勘違いをして、どうやら通常以上に親切にしてくれていたのでした。嫌味でもなんでもなく、彼女たちの心遣いは(勘違いによるものではあれど)温かくてとても嬉しかった。

そして家を出る

流産からしばらくして、今度は高熱を出しました。身体の節々が痛み、起き上がれません。彼に伝えると「うつったら仕事に行けないから、別の部屋で休んでくれないか」という言葉が返ってきました。物置部屋にシーツを敷いて床に直接寝ました。10日ほどして少し動けるようになったタイミングでタクシーを呼び自力で日系の私立病院に行き、診察を受けたらインフルエンザでした。もう治りかけということでした。診察料は約5万円。体重は7キロ減っていました。

「私はもうすこし人間らしい暮らしをしたい。そのためにはよい仕事を見つけたい」

「この暮らしのどこが人間らしくないというの? 」

私は決して真面目に学業を修めてきたわけではないけれど、知識欲、好奇心は旺盛で、勉強も好きです。対する彼は、いつもどんよりとした目をして、仕事から戻ったら冷凍食品を解凍し、テレビを見て眠るだけ。口に合わないといって私の料理は食べず、一緒に食卓を囲むこともありません。イギリス人が食に淡泊だというのは定説で、これはとくに彼だけがおかしいわけではなく、彼のような生まれ育ちの人にはごく当たり前のことでした。

インドで私を女王様のように扱っていた彼はもっと紳士だったし、自信に満ちていました。彼が私をイギリスに連れてきたかったのはつまり、彼自身が誇らしくいられる相手として私が必要だった、もっと言うならば、ランクを下げたアジア女という位置づけだからこそ側に置いておきたかった。彼自身の価値観がそういうものであり、彼といると周囲の人からもそう扱われるということは、私の自尊心を著しく傷つけました。

別れたいと伝えたとき、真っ先に言われたのは「これまでの生活費を払ってほしい」というものでした。私が働けない状況下、彼の家族のサポートを受けて暮らしていたのもあり、そしてなにがあっても別れたいという意志は固かったので、持っていたお金のほぼ全額を彼に渡し、私は家を出ました。残った所持金は1万円程度。

借り暮らしの日々

渡英して半年足らずで破談。たくさんのお祝いをいただいてきた以上、すんなり帰るには少々気まずいところです。語学学校は成績トップの優秀者ということで図書館司書の仕事をする代わりに授業料が免除になり、半年かけて対策クラスを修了。その後は両親にお金を借りて日本語教師の資格をとり、ありとあらゆるバイトをしながらその日暮らし。

この時期、1年半でなんと7回もの引越しをしました。あるときは英語の先生のお宅に居候、あるときは誰かが一時帰国している部屋を又借りといった具合に、固定費をなるべく節約したかったので、洒落でもなんでもなく「住所不定(ほぼ)無職」という身分が続きました。

友人の紹介でありついたセレブ病院の受付嬢、口コミで依頼を受けたインド料理のケータリング、バイト先のドクターつながりでパーティーの同伴嬢、日本人女性と交際したいセレブ中年男性たちへの日本語個人指導などなど。すこしでもワリのいい仕事を見つけるためになりふりかまってはいられません。ここには書けないバイトもけっこうしました、書かないけど(笑)。

ケンブリッジ英検受験のための勉強もまだ続けていました。1日の食事がキュウリを挟んだサンドイッチひと切れだったり、移動費を節約するためにロンドン市内はどこへ行くにも自転車だったり、このころのガッツはいま思い出すと懐かしく、あっちへふらふらこっちへふらふらしていた長い放浪生活の果てに、生まれて初めて人生に本気で向き合っていたなあと思います。

30歳すぎて貯金もない正規の仕事もない家もない彼氏もいない、ロンドンにいながらろくに観光もせず、公共放送BBCにかじりついてぶつぶつと英語を覚えるばかり。シティと呼ばれる金融街でピンヒールをカツカツ言わせながらコーヒー片手に颯爽と歩く日本人女性など見かけると落ち込んだりもしました。

でも惨めさに泣いている暇はなかったし、普通にお勤めをしたり留学していただけではおそらく縁がなかった人脈が広がるなかですこしずつ自信も生まれ、なにかは分からないけれど、自分の生き方に手応えのようなものも感じることができるようになっていました。

ケンブリッジ英検CPE

ケンブリッジ英検の最上級レベルProficiencyの受験は2005年5月。

TOEICはさすがアメリカ的な効率重視マークシート方式ですが、ケンブリッジ英検はすべて徹底したアナログ方式です。読解問題やリスニングには記述式で回答し、与えられたお題についてのエッセイあり、面接官数名と対峙しての口頭試験あり。まるで大学受験のようなものものしさ。

翌6月に合格通知を手にしました。総合評価はABCの"C"ではあったものの、総評コメントではエッセイとリスニングに太鼓判を押していただいていました。つまり文法や正しい用法には弱いが自己主張と耳ざとさはたいへん優秀ということです(笑)。

母語話者の元パートナーにはまったく歯が立たないような難関の試験に合格したことは、大きな自信になりました。ただ、イギリスで働くという面では、就労ビザが不要の東欧勢に比べるとはるかに苦戦しており、職歴にもブランクがある私には正規の働き口はほぼないという厳しい状況でした。

イギリスとインド

インドを離れイギリスにやってきて、イギリス人とイギリス英語にまみれた日々を送るなか、それでも思い出すのは母国日本よりもインドのことでした。

2004年渡英直後に見たChannel4の”The Great British Asian Invasion"という番組。イギリスにおけるAsian(この場合は南アジア人のことを指す、中国韓国日本はOriental)がどのようなルーツを持った人々かというとても興味深い内容だったので、当時のブログから転載。

1)東アフリカ経由の人々

むかーし昔、イギリスが東アフリカに鉄道を建設していたころ、労働力としてグジャラート州の6つの村からインド人を連れて行った。こういう場合、働き手の男衆だけがいくということはありえず、はたまた女性もサリー姿で建築現場で働いていたりするので、おそらく家族ぐるみで行ったのだと思われる。で、地域やカーストで苗字がある程度固まっているお国事情から、彼らの多くが「Patel」さんだったそうです。

ケニア、香港、シンガポール、そしてイギリスと、今まで世界中でこの「パテル」さんという苗字を耳にしてきたけど、もとを辿ればグジャラート州の小さな村の苗字だということ、驚きだ。で、鉄道建設の後、住み着いていたこれらインド系の人々は、アフリカ諸国が続々と独立していく中、どんどん国を追われて、イギリスにやってきたというわけです。

いつだったか、インドの列車で、だんなさんが白人で奥さんがインド系というイギリス人の夫婦と乗り合わせたことがあった。40年配の奥さんは、小柄な、彫りの深い切れ長の目をした美人で、インドでも北西の方の顔っぽいなあ、と思った。

出身をたずねると「私、イギリスで育ったのだけど、もともとはタンザニア生まれなのよ」とのこと。そのときは、ふーん、インド人って本当に世界のあちこちにいるんだなあ、としか思わなかったのだけど、今になってようやく、ああ彼女はあのパテルさん一族の子孫なのだ、と思い当たりました。

2)バングラデシュのコックさんたち

バングラデシュ船籍の貿易船に乗っている料理人さんたち、本当に過酷な労働条件の下で働いていて、イギリスに着いてからそのまま陸に逃げてくる人が絶えなかったそうです。毎年ニュースにもなっているけど、洪水やらなにやら、天災の多い国で、カルカッタにも大きなバングラデシュ難民のエリアがある。

この人たちが元になって、現在、東ロンドンのBrick Laneというところにある、一大バングラデシュ人街とでもいえそうな通りを築いてきたそうです。ここはベンガル料理とかバングラデシュの味! と大書きされた看板がズラリ並ぶわ、呼子のお兄さんたちが道行く人たちに声をかけるわで、まるきりインド亜大陸の空気が流れています。

一度、ここで写真を撮っていたら、数人の男性にものすごい勢いで「何が目的だ」と詰め寄られたことがあった。私がただの日本人の学生だと分かるとみんな突然紳士に戻って優しくしてくれたけど、あれはきっと、不法滞在とか、そういうことで警戒されたんだろうな。ここで言ってもしょうがないけど、その節はぶしつけに写真を撮ったりしてごめんなさい。

ところで、一応、イギリス人もバングラデシュとインドは違うらしいということは認識しているらしいのですが、どうも彼らの動向を観察していると、一括りに「カレーの国の人」と思っている感じ。

3)エリート医師学校の人々

むかーし昔、イギリスが現在のような医療制度を整えかけていたころ、何が問題だったって、医者の数が圧倒的に足りないことが最大の問題でした。で、何をしたかというと、インドにイギリスの医大とまったく同じシステムの教育機関をつくって、そこで養成した医師をどんどん本国に呼び寄せたわけです。すごいことします、大英帝国。

お医者さんにインド人が多いのはそのためで、彼らは現在でも、いわゆるGP(地域内の指定かかりつけ医師とでも言えばいいのかな)という地位についていることが多いです。ちょっと育ちのよさそうなインド系の人たちは、たいてい医者の娘息子だったりする。

巷で見かけるインド系の若者について。みんな完全にイギリス若者英語話してるし、しぐさや話し方、感覚も完全にイギリス化してる、姿形だけのインド系という感じ。

逆に、さいきんインドからやってきました、という人たちは、私の目がそっちに慣れているせいもあって、すぐわかる。着てるもの持ってるもの、装い方、しぐさ、アクセント、あと、匂いが違う。近くにいくと、なんかあの、懐かしーい、インドの匂いがして、ああこの人どこの出身なのかなあ、と思わず彼らの会話に耳をすませてしまうよ。ヒンディー語系とウルドゥー語系、タミル語系くらいしか聞き分けられないけど、きっともっとたくさんのお国言葉に分類されるのでしょう。

インド料理レストランにいっても、イギリス育ちの子と、出稼ぎ風の子、同じ格好をしていても、しぐさでなぜか分かる。不思議。

インドを探して東西南北

当時は英ポンドが最強に強かった時代。物価は高く、外食など滅多にできない状況。それでも移民系の食堂は比較的リーズナブルで、東に西にインド人街があると聞きつけては高い地下鉄代を払って足を伸ばしていました。

この感動、伝わるかしら。南インドで人気のSaravana Bhawanを見つけたときは小躍りです。

フランチャイズなので私が好きなインド本土のお店とは違う構成でしたが、それでもやっぱりこの盛り付けを見ると元気が出ます。

コーナーショップ(街角にある雑貨屋)のショーウィンドウがこれですよ!

アフリカ系、南アジア系など雑多な人種が集まった移民エリアは、セントラルの白人系イギリス人に言わせると「治安が悪いから行かないほうがいい」という場所で、確かに剣呑な事件も起きてはいました。

私自身、渡英当初に直面した東洋人としての立場になにかと思うことはあり、マルチカルチャーはうまく融合すれば素晴らしい人類の可能性を示すものだけれど、白人対有色人種という図式だけではなく、有色人種同士でも、白人社会のなかでも、ありとあらゆる格差を生んでしまうものでもあるなと肌身に感じました。

辛抱たまらず、2005年12月にはロンドンで知り合った日本人の友人数名を引き連れてインドへ。久しぶりに降り立つインドはホーム感に溢れていて、水を得た魚のように友人たちを案内して回りました。

実は渡航歴48回のうち4回しか行ったことがないタージマハル。

古巣のバナーラスに登る懐かしい朝日。

アウランガーバードから大好きな世界遺産アジャンターとエローラへ。

本帰国を決める

そんななか、東京外国語大学のロンドンOB会というものに参加したときに、ひと世代上で在学期間は被らないけれど親しくなった日本人女性がいました。高校生の息子さんたちは普段は寄宿舎暮らしなので、部屋はあるからうちに来ない? と声をかけていただき、ありがたく居候させていただくことに。インドでもインドネシアでも居候をしてきた私、居候運だけはよくてほんとうにありがたいことです。

彼女のアドバイスは、ビザ問題がある以上、イギリスで職探しをするのではなく、英語が武器になる日本に帰って仕事を探したほうが圧倒的に有利だというもの。

前職の旅行代理店を退職し、失恋のショックで世界を股にかけて右往左往し始めてから5年あまり。破談の件もほとぼりが冷めたころといえるし、そろそろ日本に落ち着いてもいいのではないか。

とても長い、そして人から見たらおそらくとんでもなく無駄とも思える長い旅をしていたように思います。2006年夏、帰国することを決めました。

冒頭の小説『非色』では、差別され抑圧の歴史が長かった黒人の夫が、進駐軍時代の輝きをなくしすっかり覇気を失ってしまったことについて、主人公は『色ではないのだ』と書いています。

世界は不公平に満ちています。インドの不可触民としてなのか、日本のサラリーマン家庭なのか、生まれた瞬間に決まってしまうこともあり、上を見ても下を見てもキリがなく、自分の立ち位置を他者との比較で決めることにはあまり意味がありません。

人の価値や存在感を決めるものは、決してどこでどんな環境に生まれたかということではなく、その後の人生でどれだけ尊厳を持って扱われ、自ら誇りを持って生きていく覚悟を決められるかであるということ、だと思うのです。

32歳。私はようやくそのスタートラインに立てたのかなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?