もじくんは朔田さんをカタカナで「サクタさん」と呼ぶ【子供はわかってあげない】

こんにちは。

高校生の寮母をしているあんどうと申します。

数日前の夕方、寮で暮らす男の子とケンカをしました。

きっかけは学校から寮に帰ってきた直後に交わした会話。「授業中にスマホを使用していた際に学校の先生から怒られた」とのこと。

学校のできごとを話してくれた生徒に対し、わたしは

それは○○(生徒の苗字)が悪いよね?

と投げかけました。

上記の発言をした理由は「人の話を聞くこと」を教えたいと考えたため。しかしわたしと男の子との関係には溝ができ、翌日から会話をすることができないまま寮での生活を送っています。

子どもに大人の気持ちをわかってほしい。そんなことを考えていたとき、わたしの目に留まったマンガが『子供はわかってあげない』でした。

『子供はわかってあげない』からみつけた、子どもが成長するための方法。それは母親であり、大人であるわたしの在り方を変えることでした。

※本記事では作品のネタバレを含みます。ご注意ください。

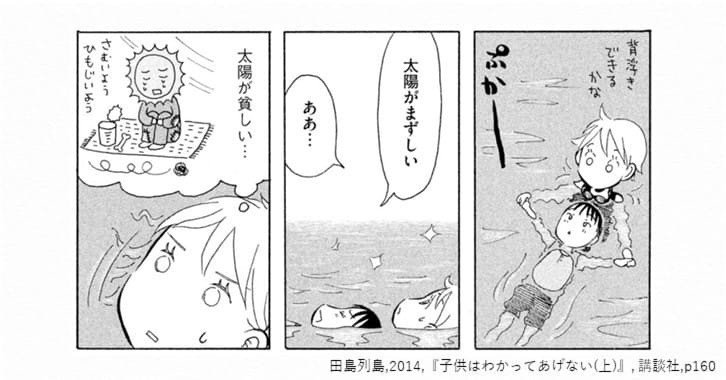

お気楽でハードボイルドな作品

水泳部に所属する中学2年生の女の子「朔田(サクタ)」。実力は先輩たちと共に学校代表の選手として選抜されるほど。

ある日の屋上でサクタさんが出会ったのは、同級生であり書道部に所属する男の子「門司(もじ)」。お互いが知るアニメ『魔法左官少女バッファローKOTEKO』がきっかけとなり、交流を重ねていきます。

もじくんの家でサクタさんが見つけた1枚のお札から物語は動き出します。生き別れとなったサクタの父を探すため、中学生のふたりが海辺のまちを冒険する、ひと夏のお話です。

公式HPの内容紹介にて掲載されている、作品を紹介する1文『お気楽ハードボイルド・ボーイミーツガール』。

“ハードボイルド”と称される通り、本作品に含まれるテーマはソフトと言えないものばかり。もじくんとサクタさんの甘酸っぱいストーリーには、家族関係やLGBT、新興宗教などのエッセンスが盛り込まれています。

ハードボイルドなお話とは対照的に、作者である田島列島先生によって描かれる、丸みを帯びた柔らかな絵。そしてさまざまな遊び心が盛り込まれた、漫才のようにテンポよく流れていくセリフの数々。

まるで半熟卵のような田島列島先生の表現によって、“お気楽”な気持ちで作品をスイスイ読み進めることができるのだと感じます。

大人がわかってあげる

「子供はわかってあげない」の最終話のタイトルである「Children grow up by understanding」。日本語に置き換えると「子供は“わかる”で成長する」。作中では「誰かにわかってもらえること」で変化をみせるキャラクターが見られます。

例えば宗教法人『光の匣』の一員であるサエグサさん。彼の父や母、そして千本木さんに過ちの背景や自身の思いをわかってもらえたことで、彼は涙を流しました。

サクタさんも作中で変化がみられたひとりです。物語の終盤で実の父を「お父さん」と呼べるようになったことには、もじくんやミヤ(宮島)ちゃんなど、多くの人に自分を理解してもらえた経験が影響しているのではないかと考えます。

(余談ですが、初めてサクタさんが「お父さん」と呼んだシーンは88ページなんですね…。)

上記2つのエピソードから「Children grow up by understanding (子供は“わかる”で成長する)」は「①子どもは“誰かにわかってもらえること”で成長する」と捉えることができます。それと同時に「②子どもは“誰かをわかってあげること”で成長する」とも捉えられるのではないでしょうか。

後者の一文を咀嚼すると「②大人になるためには“誰かをわかってあげること”が必要である」であり、大人における行動指針を表す文章となります。

数日前の夕方。わたしは学校でのできごとを話してくれた男の子の心情をわかってあげられなかったと振り返ります。そもそも「人の話を聞くこと」を教えたいのなら、まず男の子の話を聞いてあげることが必要であるはず。

あのときのわたしが大人として必要だったのは、“子どもをわかってあげる”姿勢だったのかもしれません。

「朔田さん」と「サクタさん」

わかってあげることが子どもの成長につながる。

寮母であり、高校生にとっては大人という立場であるわたし。子どもたちを「わかってあげる」ために、わたしは具体的に何をすることができるのでしょうか。

サエグサさんにとって「わかってもらえた」経験は、「両親に教団のお金を結んだ行動の背景を理解してもらえた」こと、そして「千本木さんに自身の過ちを許してもらえた」ことの2つが考えられます。

サクタさんにとっての「わかってもらえた」経験は誰のどんな行動であったのでしょう。

ひとつは「友人のミヤちゃんに実の父親探しのため、合宿を休むことに協力してもらえた」ことでしょうか。実の父を『お父さん』と呼んだあとのお話ではありますが、「サクタさんの母親に『家族を守りたい』という自分の思いを理解してもらえた」ことも、サエグサさんの両親と似た「わかってもらえた」経験であると考えられます。

それではサクタさんと共にひと夏を過ごしたもじくんは、彼女に対しどんな行動をしていたのだろう。そんな疑問が頭に浮かびます。

作中ではもじくんのふるまいがサクタさんに影響を与えているであろうシーンがたびたび登場します。しかしこれまで挙げてきたキャラクターのように、具体的な行動として「わかってあげる」を実践している様子はみつけることができませんでした。強いて言うならサクタさんが江虫浜にいることをわかってあげたことでしょうか…。

もじくんがサクタさんを「わかってあげた」シーンを探しているとき、ひとつの疑問が頭に浮かびます。

なぜもじくんは朔田さんをカタカナで「サクタさん」と呼ぶのだろうか。

例えば書道部の村松くんはもじくんを「門司」と呼びます。明さんが光の匣の千本木さんを呼ぶ際には「千本木さん」。水泳部顧問の『な』はサクタさんを「朔田」と呼んでいます。

多くのキャラクターが他者を漢字表記の苗字で呼び合うなか、母親は彼女を「美波」と呼びます。

明さんは「美波ちゃん」と呼びます。

ミヤちゃんは「サク」と呼びます。

もじくんは「サクタさん」と呼びます。

もし明さんやミヤちゃん、もじくんがサクタさんを「朔田」「遡田さん」と作中で呼んでいたら。キャラクターの呼び方を比較すると、サクタさんのことを「美波」、「美波ちゃん」、「サク」、「サクタさん」と呼ぶ様子から、他者に対しなにかしらを思う心情をわたしは感じます。

もしかしたらサクタさんはあの夏に出会った人々に名前を呼ばれることからも「わかってもらえること」を感じていたのではないでしょうか。誰かにわかってもらえる経験は「名前の呼び方」からも得ることができるのかもしれません。

*

今のわたしが子どもに教えられることは『子供はわかってあげない』から教わった「わかってあげる」こと。

明日、あの男の子が学校から帰ってきたら、彼の名前を呼んで話しかけてみよう。

…と思ったのですが、いま男の子との関係性に溝が生じていることから、彼の名前を呼ぶことに恥ずかしさを感じてしまいます。なので、まずはわたしもその生徒の苗字をカタカナで呼んでみようと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

あんどう

2021.5.14追伸

「朔田」さんの漢字を誤って掲載しておりました…すみません…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?