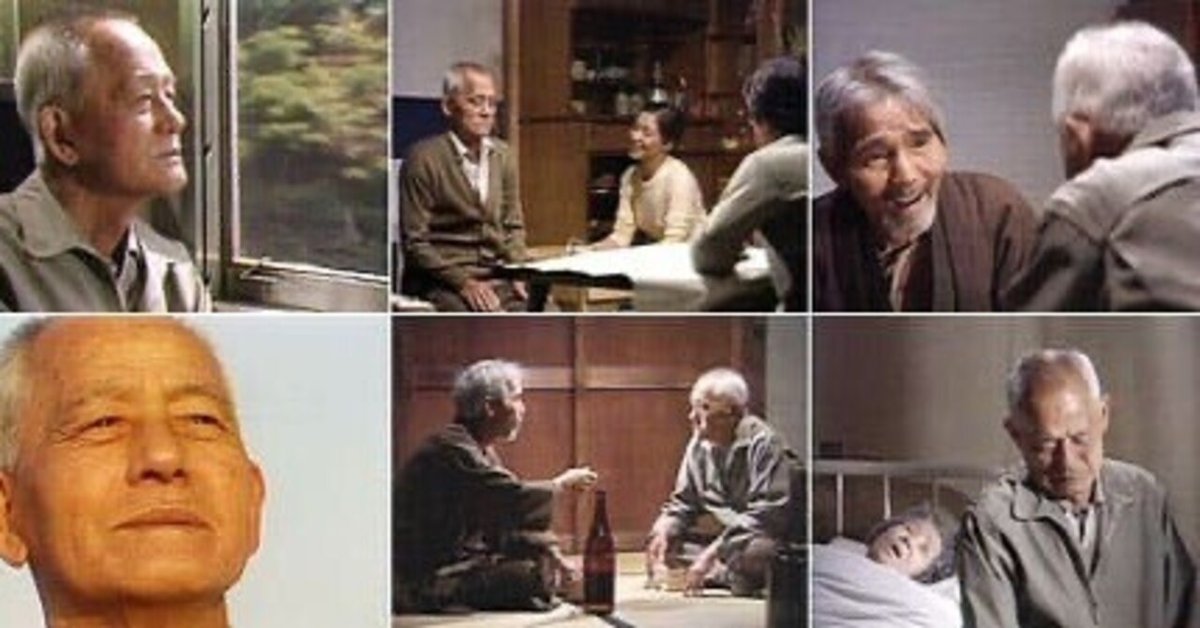

今日ときめいた映画150ー「ながらえば」 (生誕120年 ドラマで観る笠智衆)を見る

笠智衆と言ってもよほどの映画通かかなり年配の人しか知らないに違いない。映画通ならあの「寅さん」に出てくる「御前様」の役で出ていた人だ。

この人はぶっきらぼうの台詞回しで名優なのか大根役者なのかとか言われたが、私はこの映画で名優の方に傾いた。山田太一の脚本で話は単純なのだが、昭和の男の哀感を感じる作品だった。

話はかいつまんで言ってしまうと、日頃から本心がうまく言えず突っ張っている昭和のお父さん(孫がいたからお祖父さんかな)が、自分の本当の気持ちに正直に向き合って行動を起こす話である。

彼の妻が病気で入院することになったため、自分は長男の厄介になることになった。その長男が転勤で名古屋から富山に引っ越すことになって同行するため、妻に別れの挨拶をしに病院に来た。だが妻は病室におらずいくら待っても戻ってこない。それに剛を煮やして会わずに富山に来てしまう。

だが来てしまってから、妻のことが気になってしょうがない。居ても立っても居られず、家を飛び出し、列車に乗る。1980年代の列車の古臭くて懐かしいこと。

彼は十分なお金を持っていなかったために途中駅までの乗車券しか買えず、急行券を持っていないことが発覚し下ろされてしまう。

次の鈍行に乗って行こうとするもいろいろなハプニングがあって、日が暮れてしまう。そして、とある旅館にたどりつくのだが無一文である。落ち着かない時を過ごしていたさなかその旅館の大女将が亡くなる。ひょんなことでその大女将の連れ合いと遭遇し酒を酌み交わす。その連れ合いが宇野住吉である。渋いなあ。と言っても知らないだろうなあ(昭和の女の独り言)

二人の男は妻に対する胸の内を明かす。自分の妻に対して自分は何もしてやれなかったという後悔と懺悔の気持ちをしみじみと語り合う。最後はこの旅館の主人にお金を借りて妻の病室にたどり着く。

妻は眠っていた。思わず妻の顔に手を当て額にキスをしようとしたところで妻が目を覚ます。彼はあわてて後ろを向く。妻に面と向かって話せない。後ろ向きのまま怒った口調で思いを語る。妻が言う。「あなたが来るような気がしていたのよ」と。

この映画を見た時、ふと頭をよぎった思いがある。戦後の昭和は古い価値観からの女性の解放、地位の向上を声高に叫んだが、男性についても同様に男性が持っていた、そして与えられていた古い価値観や意識からの解放ももっと叫ぶべきだったのではないかと。

女性は選挙権が与えられたり男女平等の法律ができたりと、歴史上、目に見える形で区切りがあった。一方、男性自身は戦前戦後の間で女性ほどの断絶がなく、個人的にも社会的にも戦前の意識や価値観がそのまま継承されてしまったのではないか。

例えばこのドラマの主人公のように戦後になっても、男性は戦前の男性の意識や価値観に縛られて伝統的な精神構造から自分を解放できなかった。おそらく「男たるものかくあるべき」という思いから自由になれなかったのだと思う。そのように男性を見る社会に対しても抗うことができなかった。いまだにそうかもしれない。「男の沽券にかかわる」などという言葉は死語になっただろうか。

優しい言葉が口に出せなかったり、悲しさを心に閉じ込めてしまったり、弱音を吐くことをはばかったり、人前で泣くことが恥だと感じたり(笠智衆は「明治の男は涙を見せない」と言って泣く演技は拒んだと言う) 女性の意識はどんどん変化したのに男性の意識は取り残されたままだった。戦後の高度経済成長期の社会の風潮がそれをさらに強化したのではないかとも思う。男性は武器をハンマーに持ち替えただけで心の余裕もなく追い立てられるように生きてきた。そしてふっと気づけば家庭の中で孤立した存在になっていた。そのことに気付いた時はもう先が長くはない年齢になっていた。ああ、もっと自分の心に正直であればよかったとの思いが残る。

追記

戦後の昭和を生きた男性については戦争から受けたトラウマについて語らねばならない。戦場で体験した悲惨で残酷な出来事からうけた苦しみは誰にも話せず、苦しさで酒に溺れて暴れたり、人が変わったように引きこもってしまったりした人が少なからずいた。それがPTSDだと診断され、元日本兵の心理状態がどんなだったのかの研究が進められ、PTSDに苦しんだ元兵士の家族会が結成されたりしている。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?