栗せんべいの発祥

最近、久々に食べてすっかりハマってしまった栗せんべい。

栗せんべいは2枚セットで、フィルムに包まれています。

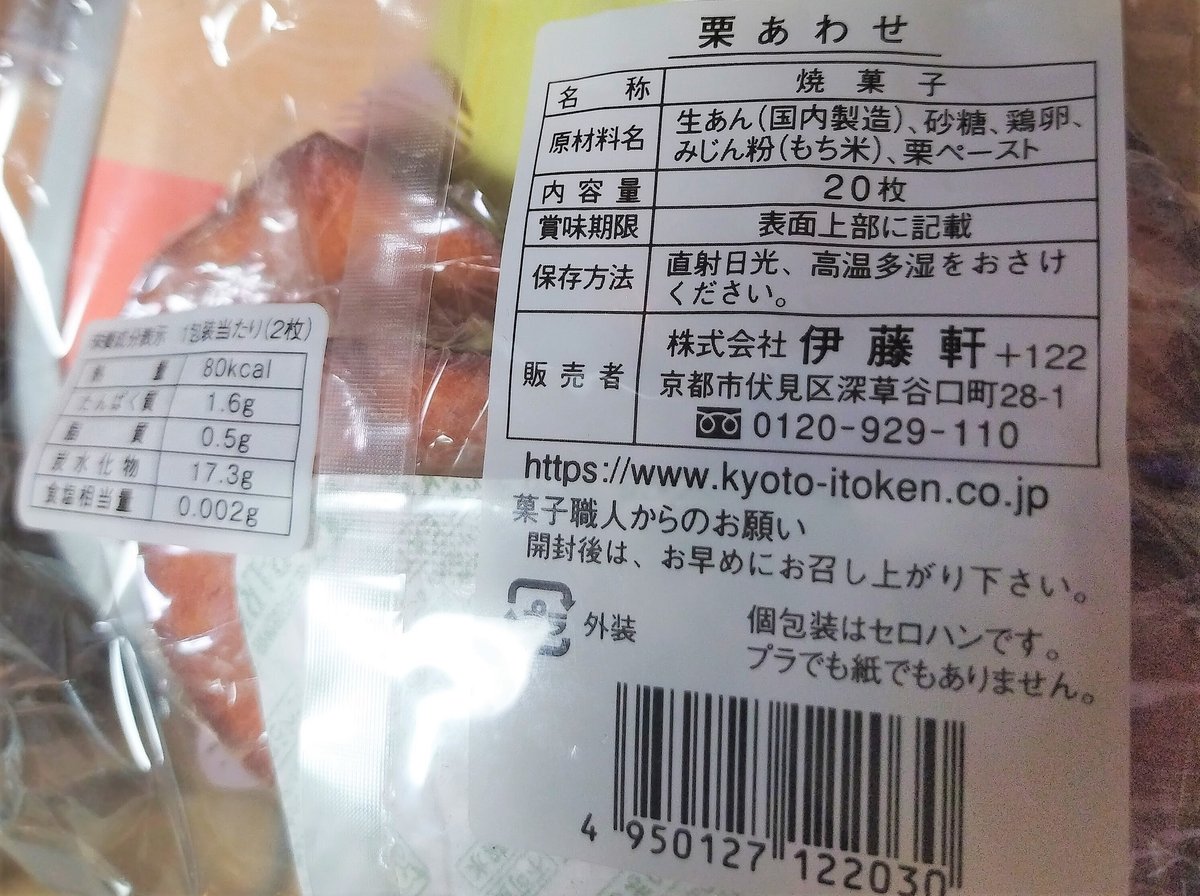

裏から見ると、こんな感じ。

この状態で、パキパキッと割っておいて、そっとフィルムを広げてそのまま食べる、というのが私のスタンダードな楽しみ方です。

柔らかいものをたくさん食べるより、噛み応えのあるものを食べた方がダイエットや加齢による顔のたるみに良いんじゃないか?

あまつさえ、口元や顎がスッキリして、知らない間に美人になれるかもしれない。

さらに、しっかり噛むことによって頭脳明晰になり、難しい仕事もスラスラ進み、賃金がアップし格差も是正され、労働環境は格段に良くなり、戦争や災害や凶悪犯罪も無くなり、自然環境は保護され、差別やいじめも撤廃され、ネロとパトラッシュも一緒に死を決意する必要など全く無い世界となり、

・・・かねてからそう考えていた私は、日頃のおやつと言えば煎餅・おかき類に頼りきっていました。

しかし、膨大な煎餅の種類を誇るおかき大国の日本と言えども、塩辛いものばかり食べていると、どうしても飽きてきます。

だけど、甘くて柔らかい物は食べ応えが無く、ついつい食べ過ぎてしまう。

バターや小麦粉がたっぷり入ったお菓子や油菓子は、なるべく食べたくない。

そんな私の元にふわっと舞い降りた天使が、この栗せんべいです。

噛み応えのあるしっかりとした硬さ。

白いんげん豆の餡で作られた風雅な甘み。

和菓子の練りきりの固いバージョンのような、素晴らしい一品なのです。

栗せんべいの歴史

1927年発祥、山梨県の川のほとりの御菓子処

栗せんべいの歴史を紐解いてみると、1927年(昭和2年)まで遡ります。

『元祖栗せんべい』は創業100年以上の老舗・山梨県の御菓子処「松月堂」で、こちらのお店が日本で初めて栗せんべいを販売したお店と言われています。

「松月堂」は富士川のほとりにあるお店で、この富士川は、熊本の球磨川、山形の最上川と並ぶ「日本三大急流」のひとつ。江戸時代には、年貢米や魚などを運ぶ水運として栄えていました。

「松月堂」は1927年に栗せんべいを売り出し、意匠登録も済ませました。しかし意匠登録には期限があり、最長25年で権利が失われてしまうのだとか。権利が更新されないままに、戦後には類似品が各地で出回るようになったそうです。

意匠権とは、「製品や商品のデザインについて独占権を認める制度」です。意匠権を取得すれば、意匠権者は、そのデザインを独占的に使用することができます。そのため、自社製品のデザインを意匠登録しておくことは、コピー商品、類似商品などの模倣品対策に絶大な効果を発揮します。

この意匠登録失効辺りの詳細は語られていませんが、毎日せっせとお菓子を作って売っている間に、気がついた時には意匠権が失効してしまっていた、という感じでしょうか。うーん。

2022年現在では、確かに同じような形をした栗せんべいを近所のスーパーで見かけます。私の住んでいる地域で手に入るのは、「松月堂」の栗せんべいではなく、他のメーカーさんが作っているものです。

近所のスーパーにあった、2種類の栗せんべい

スーパーでは2種類の栗せんべいが売られていたので、どちらも買ってみました。

1. 京都 「伊藤軒」の『栗あわせ』

2. 岐阜 「山口製菓」の『栗せんべい』(『栗せん』とも言う)

この2つ、カロリー表や成分を見比べてもほぼ同じです。

2枚セット×10袋入りで、全部で20枚セットなのも全く同じです。

☆原材料

原材料は、以下の5つのみ。2つとも、並びも全く同じです。

・生あん(白インゲン豆系の白あん)

・砂糖

・鶏卵

・みじん粉(もち米)

・栗ペースト

・「山口製菓」の方は、餡は詳しく『白インゲン豆系の白あん』と記載されています。

・『みじん粉』は、もち米からできる道明寺粉を細かく砕いたものです。

☆栄養成分表示

カロリー: 2枚で80キロカロリー

たんぱく質:1.6g

脂質:0.5g

炭水化物: 17.3g

食塩相当量: 伊藤軒 0.002g / 山口製菓 0.01g

食塩相当量が「伊藤軒」の方が僅差で少なめなだけで、あとは全く同じ。

お互い照らし合わせてるんじゃないか? ってぐらい同じですね。

京都市「伊藤軒」の栗あわせ

可愛い栗の絵がちりばめられたパッケージ

袋の上部にも、栗のイラストが印刷されている『栗あわせ』。

楽しい気分になる可愛いパッケージです。

岐阜市「山口製菓」の栗せんべい

美味しい食べ方のイラストあり

こちらはシックな渋いパッケージです。

栗の絵や、おばあちゃん、坊やの様子もさることながら、ミルクの絵も可愛い。珈琲の絵が若干、ぜんざいっぽい? です。

栗せんべいの食べ方指南

栗せんべいは、普通に食べるとバキバキ食べていく感じで、噛み応え抜群です。

歯の治療中だったり硬いものが苦手な方は、牛乳や珈琲、煎茶に浸すとものすごーく柔らかくなります。

たまごボーロみたいな感じの食感になるので、飲み物にちょっと浸して食べても美味しいですよ。また、開封してしばらく置いておいて、湿気によって柔らかくなるまで待つという方法もあるらしいです。

さらに、熱々のお茶に入れてかき混ぜると、溶けて無くなってしまいます。

ただし、個人的にはこの『栗せんべい茶』? は、生ぬるい甘さのお茶を飲んでいるような感じで、決して美味しくはなかったです。笑

お茶請けとして、飲み物とは別に食べる方が美味しいと感じる方が多そうです。

2種類の栗せんべいを並べてみる

「伊藤軒」と「山口製菓」から1枚ずつ栗せんべいを取り出して、 2種類を並べてみました。

・・・・・・てか、瓜二つやないか!!!!!

(※上が「伊藤軒」、下が「山口製菓」でございます。)

何と言うか、もはや同じ商品と言っても過言ではありません。

栗せんべいの作り方や、型の有り無しについても調べてみたのですが、あまり有力な情報は無し。『原材料を練って、焼く。』という基本的な情報しか得られませんでした。

しかし、これはどう見ても同じ型を使ってそうですね・・・(^。^ )

栗せんべい専用の型がちゃんと流通してるのかしら。

多少はデザインに違いがあるかと思いきや、全く同じでビックリしました。

2種類の栗せんべいの食べ比べ

見た目が全く同じ2種類の栗せんべいを、食べ比べてみました。

・・・・・結論から言うと、全く同じ味でした。 ヽ(^。^)ノ

ただし、どちらもとっても美味しい!!!

『違いはよくわからないが、とにかく栗せんべいは美味しい』

という結論になってしまいました。

まぁ、原材料が同じだし・・・(ブツブツ)

・・・どれを食べても安定して同じ味わいを楽しめる、とも言えますね。

普段はフィルムから直食いです

どちらも1袋500円前後で結構高いんですが、20枚セットなので一度買うとしばらく持ちますよ。

うーん。でも普通の柿の種とか、スーパーでまとめ買いできるおかき類の値段じゃないですよね。しょっちゅうは買えないので、大事に食べています。

荒む世相にあらがえど、栗の趣変わることなし

栗せんべいは1927年から現在まで、私の知らない間にもホクホクと焼かれ続けていました。

戦中や戦後のドサクサに翻弄されつつも細く長く継承されて、いろんな地域で似たようなお菓子が売られていたのでしょうね。

型や焼き方など、まだまだ謎の多いお菓子です。

見かけたら、是非 (*^_^*)

最後までお付き合いいただき、 ありがとうございました☆_(._.)_☆!!