口の中に苦虫

妹から渡された“お迎えカード”。

なにかあったときのための、念の為。

俺が駆り出されることはないはずだった。

その日は、小さなことが積み重なった日。

いつも迎えに行く妹が37.5度の微熱を出し、行けなくなった。

義弟は日帰り出張で、今から戻っても間に合わない。

近くに住む父や母は、珍しく夫婦旅行に出かけている。

電話口の二三の声には、苦渋があった。

「お兄ちゃん、保険としてお願いしていた“お迎えカード”を行使するときが来てしまいました。……頼れる人はお兄ちゃんしかいません。舞流人(まいるど)のお迎えに行ってもらえないでしょうか」

生まれてこの方、二三に敬語をつかわれた覚えのない俺は、妹が敬語をつかえることに安堵した。

「お前、敬語つかえたんだな」

「はあ? 当たり前でしょ! 私のこと、なんだと思ってんの?」

頼み事をする態度ではないが、それは置いておくとする。

「迎えには行けるが、なんでそんなに嫌そうなんだ? なんかあるのか」

「お兄ちゃんに頼むのが嫌なだけ」

「なんだよ、まだ根に持ってんのか。あれはたまたまそういう気分だっただけだろ。本気じゃない」

「当たり前でしょ! 舞流人の家族は私たちでお兄ちゃんじゃないんだから!」

言い終わるか終わらないかのタイミングで回線は切れた。

“あれ”とは一ヵ月前、妹の家でのこと。虫が苦手な妹夫婦に代わり甥っ子の虫取りに付き合い、時給代わりの晩飯をもらうと、いつも通り帰ろうとした。

「おいさん、どこいくの? まいーどとおふろはいろ?」

「おいさん帰る時間なんだ。また今度な」

「……まってるひといる?」

「あ? いや一人だよ。お前も来たことあるだろ」

こそばゆいほど柔い髪をひと撫でし、「またな」と帰ろうとした。

「やっ!」

振り向くと抱き抱えていたカエルのぬいぐるみを放り投げ、靴を履こうとしている。

舞流人の叫び声を聞きつけて、義弟と、遅れて二三がダイニングから顔を出した。

「なにしてんの?」

俺の裾を右手で握り、左手だけで靴を履こうとしているから一向に進まない。

「まいーどもいっしょにかえる」

「は?」

「まいーど、おいさんちのこになる」

「なに言ってんだ!」

びびったのは舞流人だけじゃない。俺も、二三も、義弟の聞いたことのない怒号に肩を震わせた。

いつも穏やかで、口数の少ない2歳上の義弟。その彼が、はっきりとした敵意を目に湛え、俺を睨んでいる。

「……パパ?」

震える声で呼ぶ息子を目にし、我に返った義弟はすぐに謝ってきた。仕事が忙しくて心に余裕がなかったのだと、何度も頭を下げた。それが理由じゃないことは、舞流人以外みんなわかっていた。だから笑顔で別れた後、近づかないようにしたのだ。

ケータイの地図アプリで検索しつつ、初めてのお迎えに向かった。

「あれえ? おいさん?」

気のせいだろうか、ちょっと見ない内に大きくなった気がする。

「おう」

怪訝そうな先生に“お迎えカード”を見せると、警戒心が目に見えてとけた。こんなペラペラの紙が不審者か否かを分けるのだ。今の俺にとっては、ハローワーク並みに近づきたくない場所だ。

「ちょっとまってえ」

ここから早く離れたい俺は、じりじりと距離をあけていたらしい。舞流人は、置いていかれないよう呼びかけながら、一生懸命靴を履いている。

「帰るぞー」

先を歩き出した俺に小走りで追いつくと、薬指と小指を握り込んでくる。

「おいさん」

「んー」

「こうえんいく?」

「今からかー? お前のママ心配してるしなぁ」

最前の二三の言葉が脳裏に浮かぶ。

“舞流人の家族は私たちでお兄ちゃんじゃないんだから!”

口の中が、なんだか苦い。

「……たまにはいっか」

「いく? こうえんいく?」

期待でほっぺをぴかぴかさせている甥に苦笑しつつ、俺は頷いた。

電話がひっきりなしにかかってきている。

面接の合否連絡ではない、めっきり音信不通の恋人からでもない、もちろん二三からだ。

舞流人が目をつけていたらしい、幼稚園の帰り道にあるブランコと滑り台だけの小さな公園。

俺はベンチに座り、誰もいない公園を眺めている。舞流人はアリの行列についていき、ツツジの裏で這いつくばっている。

「なあー」

「なーに」

ひょっこりとツツジの間から顔を出し、膝にのしかかってくる。

「おいさんちの子になるか?」

脇に手を入れ抱き上げると、膝に乗せる。

「いいよぉ。おいさんをほかのこがもってかえったらたいへんだもんね! まいーどがおうちでまっててあげる!」

「ん?」

意味のわからない同意に俺は首をかしげた。

「ほら、おいさん! だんごむし!」

甥の一番好きな虫を鼻の先に出され、過去のやりとりが脳裏に浮かんだ。

捕まえた虫を持って帰ると、舞流人が大泣きしたときのことだ。

『幼稚園のお友達も連れて帰ってるのか?』

『みいくんもけんちゃんもおうちがあるもん。ママとパパがまってるんだよ』

『こいつらにも帰る場所はあるんだぞ。なんで誰も待ってないって思うんだ?』

「おいさんのこと、みいくんもほたるちゃんもいいなっていってるからね。とられないようにだいじにだいじにしなきゃ」

「……けんちゃんどこ行った?」

「けんちゃんはもういいの! ぜっこうしたんだから!」

途端にぷりぷりしている。喧嘩したことでも思い出したのだろう。

「ふうん。……ところで俺は叔父さんであって、ゲームのモンスターじゃないぞ」

「しってるよー! おいさん、かわいくないもん!」

「あっそ。……そろそろ帰るか、腹へったろ?」

「うん! おいさん、だっこ!」

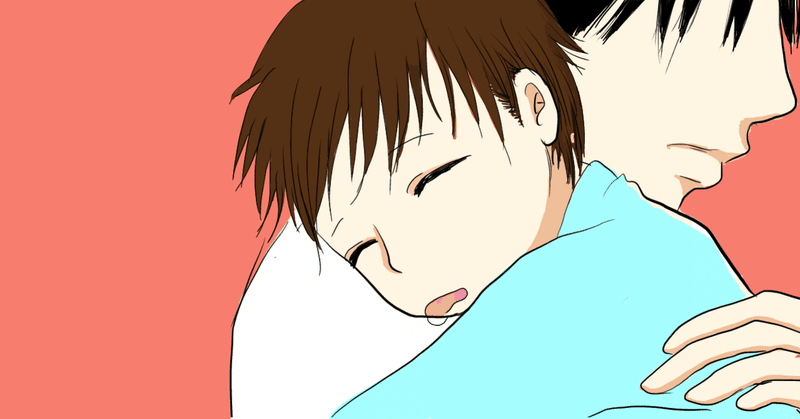

膝の上の舞流人は両手を広げて待っていたが、買っておいたミネラルウォーターで土だらけの手を洗ってから抱き上げる。はしゃぎ疲れたのか、舞流人はすぐに寝つき、寝息を立てはじめた。

だいだい色の空の中、温もりを抱え、初めての家路を歩く。

早晩妹夫婦の嫉妬は消えるだろう。

義弟はしばらく気まずそうな顔をするかもしれない。

二三はけろっとして、虫に関するあれこれを変わらず押しつけてくるに違いない。

ほっとしたような、それでいて口の奥が苦いような。

「まあ、そうだよなぁ」

俺のかごは空っぽのまま、いつも通り帰るとしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?