閉鎖病棟にふせんを100枚貼った夜

大学4年、11月。わたしは閉鎖病棟にいた。

真っ白の部屋の、真っ白のベッドの上。

10月2日朝7時、ほとんど毎日働いていた塾の仕事をクビになった。

その後、お昼を迎える前に、わたしは睡眠薬とお酒を飲んで倒れた。

救急車を呼ばれたわたしは、そのまま病院へ搬送された。

記憶は断片しかない。

さいわいにして飲んだ量が少なかったので、点滴を一晩して、退院した。

2日目の朝に、お医者さんに「初めまして」と言ったら「きのうも喋ったよ」と言われた。

以前からその風潮はあったが、9月から本格的に記憶を失くすようになっていた。

人格が変わったように方言で話すこともあった。

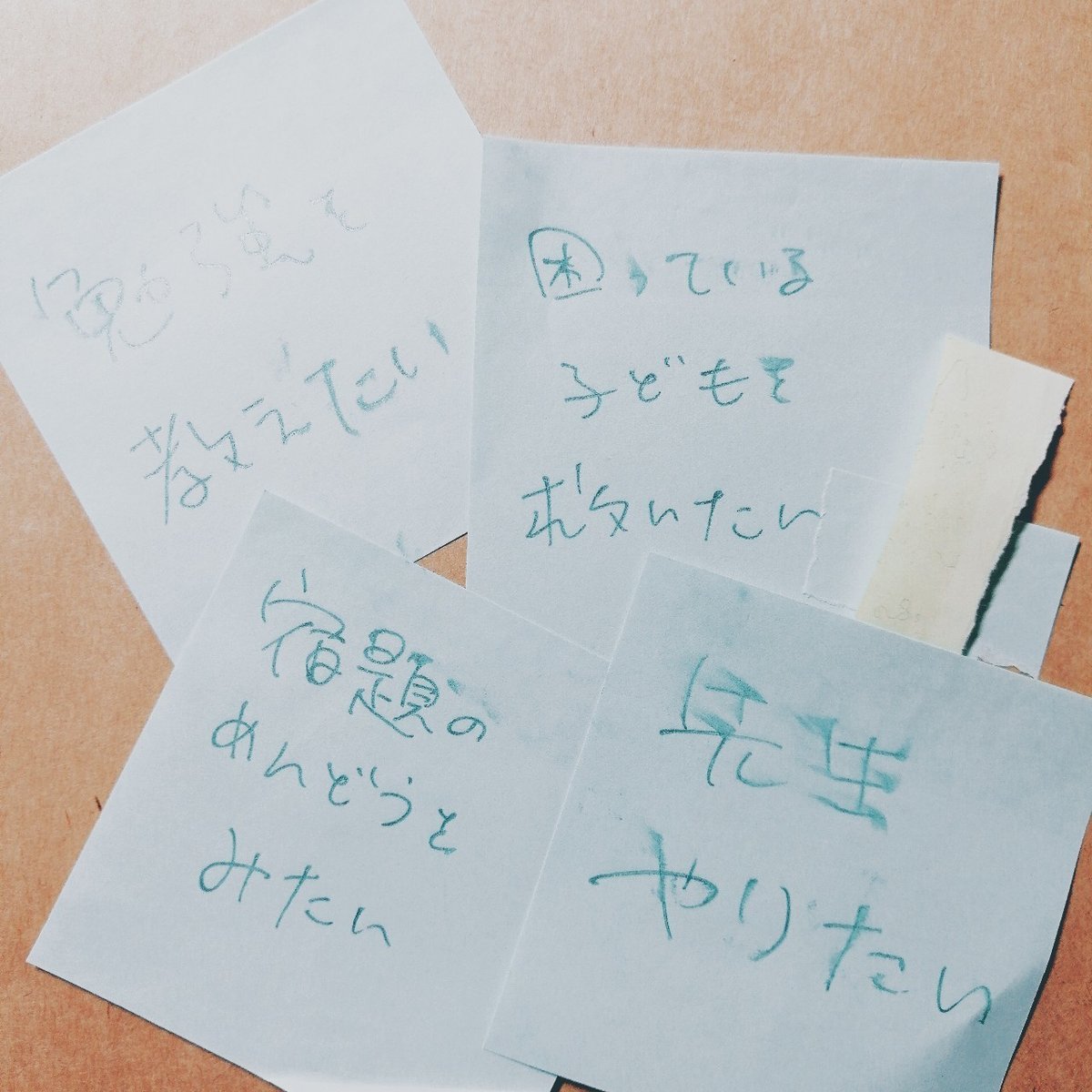

だからわたしは全てふせんに書くことにした。

起きたら枕元にふせんが貼ってあった。

きのうのわたしの引き継ぎをする。

自分が誰だか分からなかった。

それでも塾講師の「✕✕先生」としてわたしは生きていかなければいけなかった。と思っていた。

毎日、待っている生徒がいた。

薬を大量に飲んでみても、わたしは立ち上がって塾に行った。

生きる目的だった。

何もなくなった10月のわたしは、何をしてしまうか分からない。

正確には「わたし」ではなかった。「わたしではない」と、わたしは言う。誰かがわたしを殺してしまう。

ふいに、死んでしまうかもしれない。

わたしは最低限の賢さがあったから、精神科に任意入院をすることにした。いわゆる閉鎖病棟。

わたしは個室の病室を与えられた。そこはビジネスホテルよりずっと広い、だけど真っ白でだだっ広い部屋だった。

窓は数センチしか開かない。トイレはカーテンでしか仕切れない。

鍵をかけられない部屋にはいつ誰が入ってくるか分からない。

とりあえず荷物の整理をした。わたしは長丁場になる覚悟をしていたから、クローゼットや棚を使いこなした。

ベッドに寝る。廊下のむこうで知らない人たちが笑っている。

わたしは病室に引きこもっていた。

個室だから、消灯時間の後も電気を付けていられた。

薬が効いて眠れるまで、ひたすら何か書いていた。

入院直後、わたしは周囲を観察するだけだった。

正確には、部屋から外の様子を聞いていた。

わたしが部屋から出るのは食事の時間と外出の時間だけ。

食事の時間はいちばん遅く食堂に行くし、外出の時間は真っ先に外へ飛び出す。

孤立を選んでいた。

そんなある日、一人に話しかけてもらった。その子は男の子だったかもしれないし、女の子だったかもしれない。

その日から大富豪に参加したり、テレビを見たりする、廊下のむこうの人と一緒になった。

だんだん一緒にいる人が増えていく。何となく派閥があることもわかった。

わたしはいつもは大富豪をする、クラスで言えばカースト上位みたいなところにいたけれど、他の人たちとも仲良くなった。

でも、いつ病室に引きこもっても良くて、話したければ来ればいい。

家族でも友達でも職場の人でもない、ふしぎな関係。

わたしに突然やってきた完全なる平和。

ここが正しい世界だ、と思った。

会いたくない人には会わなくてよくて。

誰かのために何かをあげなくてもいい。

なんだか知らないけれど、みんな生きている。自分のために。

どこか変だけど、みんなふつうに生きている。

この真っ白の世界では生きることしかできないから、向き合ってこなかった感情と向き合うことになる。

自分の汚い感情、嫌いとか苦手とか辛い気持ちは悪い感情だと思っていた。悪い感情は小学生のときからずっとネットの世界につぶやいていた。

見ないふりもした。わたしはそんなこと思う権利がないと思った。

一人で向き合わなきゃいけない。

得体のしれない大きさを持ってわたしを襲った。

部屋から出ればみんなもいるけど、最後は一人で向き合わなければいけなかった。

それは、夜。

消灯時間も、追加の睡眠薬を飲める深夜2時も過ぎると、わたしはひとりぼっちだ。

入院していると、当然、大学の卒業が怪しくなっていく。

3年間せっかく「ふつうに」頑張ってきたのに、教員免許を取るため、教育実習も行ったのに。

たった数週間だけで崩してしまうのは、過去の自分に呪われると思った。

頭のなかにたくさんの感情が現れては消えた。現れては消えた。

現れては、消えなかった。

あふれていく。悪い感情も消えないでわたしを傷つける。

誰にも言えなくなる。自分にも嘘をつく。

わたしは、ふせんに書いた。ひたすら書いた。泣きながら。

ほんとうは嫌だったこと。苦手なこと。

見過ごしてきた辛いこと。

できないこと。本当の気持ちを。

そして壁一面に貼ったのだ。真っ白でつるつるの壁だった。強くこすって貼った。のりの付いていないほうがひらひらゆれる。

一人で向き合った感情。

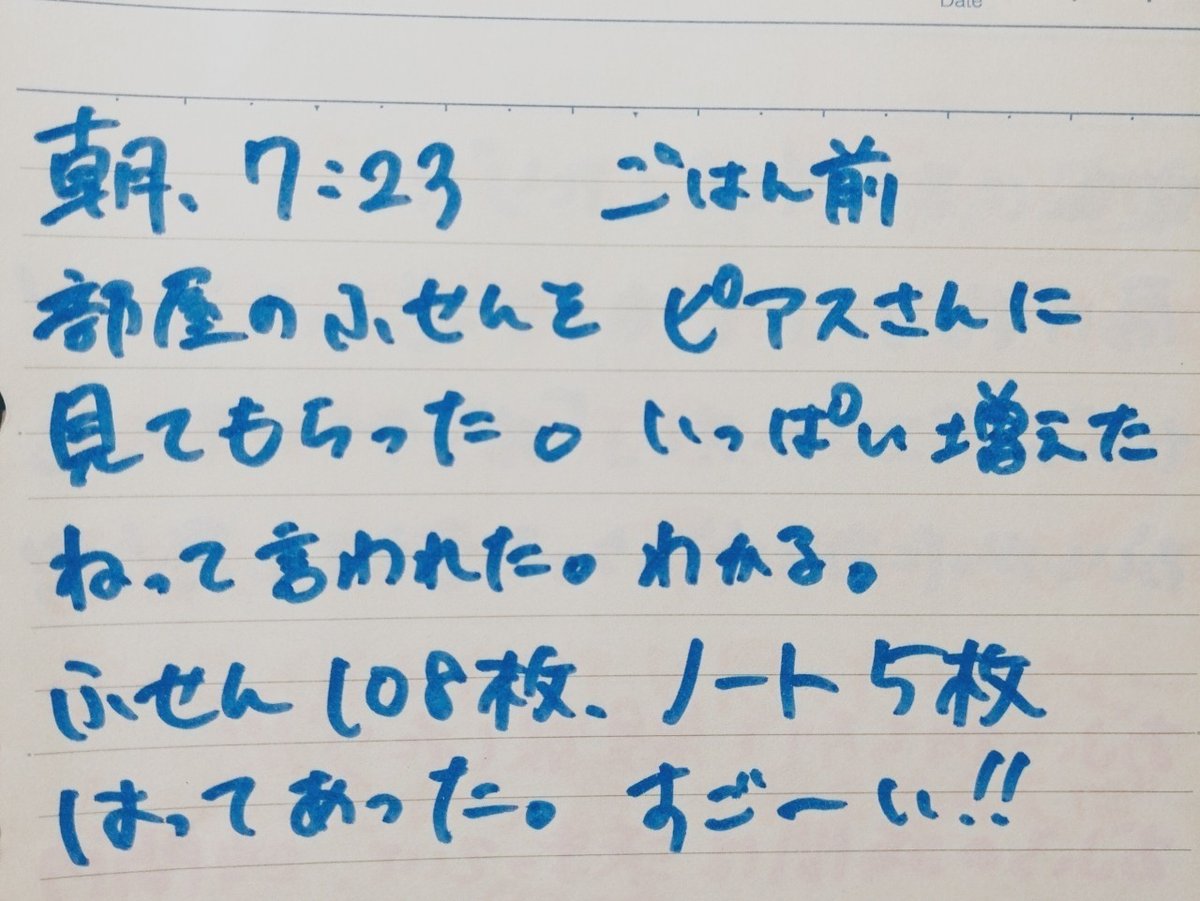

これまでたくさん書いた日記は写真を撮って見てもらっていたけれど、病室は撮れないから、わたしのためだけの言葉だった。

でも、看護師さんにもわたしの気持ちが見やすくてなったらしくて、いろいろと声をかけてもらえた。

「いっぱい考えてると疲れちゃうよね」

その通りなのだけど、そうとは気づかなかった。

仲良くなったおばさまたちにも見てもらった。

ちょっとした個展のようだった。白い壁にカラフルなふせんは映えた。

どうやらわたしは一人じゃないらしい、

ネガティブだったふせんの言葉は、だんだんとポジティブに変わっていく。なんでもないふせんが増える。なんでもないって思えるふせんが増えた。

ネガティブでもポジティブでも、ぜんぶわたしの頭のなか。

あいかわらず人格はいろいろいるようだけど、それはそんなに悪いことでもなかった。わたしは一人じゃないって思えた。

わたしは壁を眺めていた。わたしの頭のなか。

だんだん、忘れてもいい感情が生まれた。

わたしは記憶喪失になっていたけれど、世の中のみんなのほうがきっと記憶喪失だ。

わたしは無駄な感情まで覚えておいてしまう。

つらかったこともぜんぶ。「無意識のわたし」に放り込んでこびりつく。

壁一面の言葉を眺めながら、わたしは眠りについた。

要らない感情が書かれたふせんは、少しずつはがしていった。

そのうち、いいこともわるいことも、ぜんぶはがしていった。

ちゃんとわたしの中に戻ってきたから。覚えておけるようになったから。

ここが本当の世界だ。と思っていたけれど、外の世界に戻ろう。そう思えた。わたしの箱庭生活は結局、たったの2週間で終わった。

元の世界に戻ってきたわたしは、退院初日から突発的に飲み会を開いてみたりして、終電終わりの駅にさえも、世界の情報量の多さに疲れて、「生きてる」って思った。

病室のふせんは、今も残っている。

記憶喪失だった頃のふせんも残っている。

わたしの脳内。

いま見ると、たいしたことなく思えて「わたしはなんでこんなことで死のうとしていたんだろう」って記憶喪失になってる、世の中の人みたいに。

そういうわたしがわたしは嫌いじゃない。

10年前、「みんなを認められるように」と先輩は言いました、「そんなの無理」とわたしは思いました。わたしは、誰よりもわたしを認められなかったからかもしれません。

わたしは、生きてていい。アイスもカレーも嫌いだけど、生きてていい。

あなたも生きてていい。何ができてもできなくても。

今はそう思えるようになりました。

何度貼ってもはがれてしまう「死にたい」のふせんは今もとってあって、つまりは頭の片隅にはいつもあるけれど、明日は雨だよって伝えることしかできなくても、それがいつか誰かを救うことになるでしょう。

生きようね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?