チャットGPTミュシャ研究日記2

今回、記事を書くに当たって、チャットGPTには、記事の全体の構成案と、今回の記事のポイントとするべき部分について考えてもらった。

以下、チャットGPTの考案した構成案と、記事のポイントとするべき部分。

チャットGPTの記事の構成案

ミュシャについての記事を書く際の構成案を以下に提案します。

1. 序文

- ミュシャとは誰か、どのような芸術家かを簡単に紹

- 本記事で取り上げるポイントを予告

2. ミュシャの作品について

- ミュシャの作品が有名になった理由について

- 代表作品について紹介

- 作品の特徴や特色について述べる

3. ミュシャの四季について

- ミュシャが描いた四季について紹介

- 各作品の特徴やテーマ、モチーフについて解説

- 各作品の変遷について紹介

4. ミュシャの影響力について

- ミュシャの芸術家としての評価について紹介

- ミュシャが後世の芸術に与えた影響について解説

5. 結論

- ミュシャの芸術についての総括

- ミュシャが残した遺産や、今後につながる可能性について述べる。

記事のポイント

ミュシャの記事を書くに当たって、以下のポイントに注意すると良いでしょう。

1. ミュシャの生涯について:ミュシャの生い立ちや経歴、影響を受けた人物や芸術運動について触れることが重要です。

2. 代表作品について:代表作品を選び、作品の背景やテーマ、構図、色使い、技法について詳しく解説することが大切です。

3. 時代背景について:ミュシャが活躍した時代背景について触れ、当時の社会情勢や芸術運動などについて解説することが重要です。

4. 影響力について:ミュシャが後世の芸術に与えた影響について考察し、どのような点が後世の芸術に影響を与えたのかを述べることが重要です。

5. 個人的な見解について:最後に、個人的な見解や感想を述べ、なぜミュシャが今でも多くの人々に愛される芸術家であるのかを考えることが良いでしょう。

これらのポイントを踏まえて記事を書くことで、読者に対してより深い理解を与えることができます。

ミュシャの代表作の中でも特に、四季について触れられているが、これは恐らく自分が今までチャットgptを使う中で、たまたま四季についての記事を書かせていたからだと思われる。

その為、今回は四季について特に掘り下げることはしないが、ミュシャが制作した連作については触れてみようと思う。

今回はこれらの構成案を踏まえ、以下の内容で記事を書く。

記事のポイントを以下の二点に絞る。

1.ミュシャの代表作について。

2.ミュシャが残した影響について。

記事の構成は、以下の内容にする。

1. 序文

- ミュシャとは誰か、どのような芸術家かと代表作を簡単に紹介

2. ミュシャの作品(連作・代表作)について

- 各作品の変遷について紹介

- ミュシャが描いた連作について紹介&各作品の特徴やテーマ、モチーフについて解説

ポイント1. ミュシャの代表作と作品の特徴や特色について。

3. ミュシャの影響力について

- ミュシャの作品が有名になった理由について

- ミュシャの芸術家としての評価について紹介

-ミュシャが後世の芸術家に与えた影響について解説

ポイント2.ミュシャが残した影響について。ミュシャが後世の芸術に与えた影響について解説

4. 結論

- ミュシャの芸術についての総括

- ミュシャが残した遺産や、今後につながる可能性について述べる

以上のような構成で、ミュシャについての記事を執筆することができます。必要に応じて、各項目の内容を詳しくしたり、加筆したりすることもできます。

今回のミュシャ研究について

1. アルフォンス・ミュシャの概略

アルフォンス・ミュシャ(英語: Alfons Mucha、本名:アルフォンス・マリア・ミュシャ(英語: Alfons Maria Mucha)

1860年7月24日 - 1939年7月14日。

チェコ出身の画家であり、イラストレーター、挿絵画家、商業用ポスターの作家として活躍した。

当時、フランスを中心に起こった芸術運動であるアール・ヌーボーの代表する画家である。

代表作は、サラ・ベルナール主演の劇「ジスモンダ」のポスター、ジョブ社のポスターなどがある。

特に、ジスモンダのポスターは、ミュシャの名前を一躍広めた出世作であり、その後はサラ・ベルナールと専属契約を結んで、彼女の主演舞台のポスターを制作した。

主に華やかな女性を描いた美人画の巨匠として知られる人物で、リトグラフと呼ばれる版画の技法を用いて数多くの作品を残した。

ミュシャの代表作について。

1894年発表 舞台『ジスモンダ』のポスター

ミュシャの代表作として挙げられるのが、当時のフランスの大女優、サラ・ベルナールの主演舞台のポスターの数々である。

特に1894年の「ジスモンダ」の舞台のポスターは、ミュシャの出世作となり、これ以降、サラと6年間の専属契約を結び、一躍脚光を浴びるようになる。

ちなみに、ジスモンダは1450年のアテネを舞台に、未亡人のアテネ公爵夫人ジスモンダと、平民のアルテリオの恋を描いた恋愛劇である。

ポスターは縦に長い画面に一人の女性が描かれている構図であり、この女性こそ、劇のヒロインであり、メインタイトルの意味するアテネの公妃ジスモンダである。

彼女の服装は劇のクライマックスの場面の姿であり、豪華な刺繍が入ったビザンティン風のローブを身にまとい、多くの花を髪に飾り、シュロの葉を手にもっている。

イラストの上部に記されている文字は 舞台のタイトルである“GISMONDA(ジスモンダ)”

そして、タイトルの下には、女優の名前である “SARAH BERNHARDT” の文字が記されている。

舞台はパリにあるルネサンス座で公演されており、彼女の足もとには、劇場名である “TEATRE DE LA RENAISSANCE(テアトル・ド・ラ・ルネサンス)” の文字が記されている。

威厳に満ちた人物と、細部にわたる繊細な装飾からなるこの作品は、当時のパリにおいて大好評を博し、ミュシャを文字通りの意味で一夜にしてアール・ヌーヴォーの旗手としての地位をもたらした。

またサラ・ベルナールにとっても、この『ジスモンダ』が、フランス演劇界の女王として君臨するきっかけとなった

1896年発表 『ジョブ』ジョブ社のポスター

『ジョブ』は1896年に制作されたポスター作品。ミュシャの作品としてだけでなく、広告ポスターの代表的作品。

ジョセフ・バルドー・カンパニーの煙草の巻紙「ジョブ」の宣伝ポスターである。

煙草には噛み煙草や葉巻など様々な種類があり、JOB社はその中でも、刻み煙草を巻き紙で包む「巻き紙煙草」の販売を行なっていた。

その際に使用される「紙」を宣伝する為のポスター。

特定の商品の宣伝ポスターだったが、販売用に印刷されるほどの人気となり、さまざまなバリエーションと膨大な数の枚数が刷られた。

ジョブ社のポスターは、女性の髪をメインに描かれたミュシャの代表作で、これは後年のミュシャのスタイルにもよく現れている。

豊かな髪を盛大に描かき、女性の服装や装飾は必要最低限のものに限定する一方で、女性のロングヘアには大きく動きをつけ、簪で飾り立てている。

このスタイルがミュシャの最大の個性と言える。

また、広告ポスターとしては女性が右手に持つ煙草からは煙がジグザグに蛇行する形で上に登っており、本来は目立たないはずの煙草に注目を寄せて、背景には商品名の「JOB」の文字が描かれている。

比較的小型のポスターではあるが、広告としても非常に目を引く構図であり、広告として大きなインパクトがある。

2.ミュシャの作品について

ミュシャは商業デザイナー、イラストレーターとして成功したことで有名だが、芸術家としては、リトグラフと言う手法による版画作品の制作で特に知られた画家である。

リトグラフは、19世紀にヨーロッパで開発された印刷技術であり、ミュシャはこの新技術を利用して、自身の作品を大印刷して安価な芸術作品として大量に流通した。

彼の残した作品は現在でも数多く残っているのは、その影響だと思われる。

- 各作品の変遷

ミュシャの装飾パネルは連作の形式を取って製作されることが多く、二部作か四部作として制作されることが多かった。

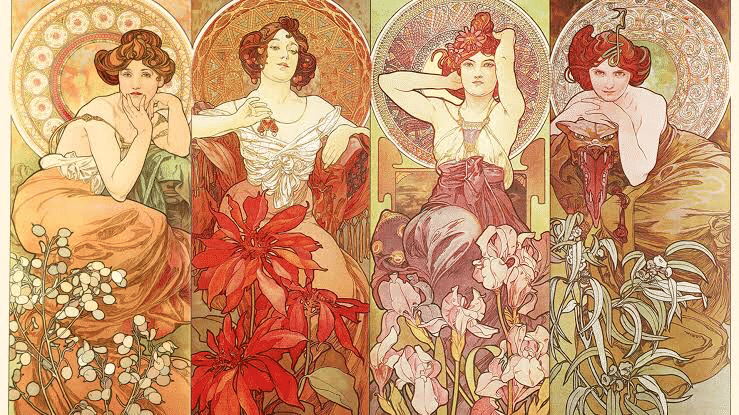

今回はその中でも、四部作に焦点を当てて、代表的なシリーズ作品である四季、四芸術、四つの花、四つの宝石、四つの星をまとめた。

四季は、装飾パネルの最初のシリーズ作品であり、販売されるやたちまち人気作となった。その後、シリーズ化されてバージョン違いが複数制作されている。

四芸術、四つの花は、その後「ミュシャ・スタイル」と呼ばれるミュシャの作風の特徴的なデザインが目立つ作品である。

四つの宝石は、ミュシャが宝飾デザイナーとしても活躍する切っ掛けとなった作品である。

四つの星は、ミュシャが最後に制作した装飾パネルである。

以上の作品について、調べたことをまとめて、自分なりに解説した。

ミュシャの連作

ミュシャの残した作品では、商業ポスターが有名だが、この他にも装飾パネルも数多く手がけている。2点ないし4点のセットの連作が多く、いずれも女性の姿を用いて様々な寓意を表現している。

今回は、その中でも4点セットの連作に限ってミュシャの作品を紹介する。

代表的な作品には以下のようなものがある。

『四季』 - 「春」、「夏」、「秋」、「冬」

(1896年、1897年、1900年)

タイトルその通りに、四つの季節を擬人化した作品。

左から順に、春、夏、秋、冬を表しており、彼女たちの周辺に配置された植物や動物から、それぞれの女性が何の季節を表しているかを表現している。

1896年に最初のシリーズが作られ、大ベストセラーとなり、その後1897年と1900年に同様の題材で作品が作られた。

今回は2作目の作品である1897年版を取り上げる。

四つの季節にはそれぞれにイメージとなる女性像が採用されている。

春の女性像は『無垢』。

夏の女性像は『情熱』。

秋の女性像は『実り』。

冬の女性像は『霜の降りた冬』

この女性像のイメージば、シリーズを通して共通しているが、書かれた年代によって構図や色使いなどに変更がある。

この2作目は、1作目と比べると落ち着いたトーンで構成されており、1作目には取り入れられなかった、「ミュシャ・スタイル」といわれた草花モチーフの平面デザインが取り入れられている。

主に女性像の上部にあしらわれているアーチ状の装飾がそれである。

『四芸術』 - 「ダンス」、「絵画」、「詩」、「音楽」

(1898年)

四芸術は、ダンス、絵画、詩、音楽の四つの芸術をモチーフに擬人化した作品である。

各作品の背景に装飾の為の円を描く構図は、「ミュシャ・スタイル」の代表的な特徴の一つでもあり、この後の作品にも頻出する様になる。

左から順に、ダンス、絵画、詩、音楽を表しており、それぞれのモチーフを象徴する構図を取らせている。

ダンスは「動き」を象徴する為に、他の三作とは違い立ち上がっている。

絵画は「色彩」を象徴する為に、鮮やかな花を手にしている。

詩は「黙想」を象徴する為に、物思いに耽っている。

音楽は「音」を象徴する為に、耳に手を伸ばしている。

特徴的なのは、「ダンス」を芸術の分野に含めて描いたことである。

芸術の分野を象徴的に表現することは、ヨーロッパでは古くから行われてきたことであり、厳密な決まりは無いが、多くの場合は絵画、詩、音楽の三芸術か、ここに彫刻を加えて四芸術とすることが多く、これにダンスを加えたのはミュシャの独創的な部分である。

これは一説には、古くからの芸術と新しい芸術とを合わせて表現しているとも言われている。

当時、アメリカ出身のダンサーであるロイ・フラーによる革新的なダンスが欧米諸国を席巻しており、数多くの芸術家に影響を与えたと言う。

ミュシャ自身もその影響を受けたことで、ダンスを新しい芸術として位置づけ、この四芸術の中に組み込んだのかもしれない。

『四つの花』

「ローズ」(薔薇)、「アイリス」、「カーネーション」、「リリー」(百合)

(1898年)

四つの花は、花を題材にした作品であり、四種の花を女性に見立てた作品である。

花は、ミュシャが得意としたモチーフであり、ミュシャが制作した多くの作品で何らかの形で取りいられることが多いデザインである。

そんなミュシャが直接花をモチーフにしたためか、本作の人気は他の作品よりも高かったとされる。

左から順に、ローズ(薔薇)、アイリス、カーネーション、リリー(百合)の四種の花をモチーフにした絵であり、それぞれの花には神話的な象徴の意味がある。

ローズ(薔薇)は古来より気高い美の象徴。

アイリスはギリシア神話の虹の女神イリスの聖花。

カーネーションはキリスト教において母と子のシンボル

リリー(百合)は聖母マリアと純潔を意味する。

ミュシャは宗教的な象徴や神秘的なものを自分の絵に取り入れていったが、その代表的な作と言える。

『四つの宝石』

「トパーズ」、「ルビー」、「アメジスト」、「エメラルド」

(1900年)

四つの宝石は、19世紀の宝石商ジョルジュ・フーケとの提携によって生まれた絵画。

この絵を描いた時期から、ミュシャは宝飾デザイナー、宝石デザイナーとしても活躍するようになっており、フーケとはその後もパリを離れるまで、店の内装や宝石デザインを手がけるなどの懇意な関係が続いた。

本作でば、左から順にトパーズ、ルビー、アメジスト、エメラルドの宝石を擬人化して描いている。

特徴的なのは、タイトルと内容の違いである。

本来のタイトルは ”Les Pierres Précieuses”(宝石)とあり、英語で表記する場合は、The Precious Stones となる。

特に決まりがある訳ではないが、通常 Pierres Précieuses (宝石)というときは、ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルドを指す。

しかしミュシャは、ダイヤモンドとサファイアをはずしてトパーズ、アメジストをその中に入れた。

また、タイトルを「宝石」としながらも、絵の中に宝石を描いたり宝石を身につけた女性を描いたりもせず、宝石と同色の花と、椅子にかける女性を描いているだけであるのも、ミュシャの作風を表している。

『四つの星』

「宵の明星」、「月」、「暁の明星」、「北極星」

(1902年)

『四つの星』は"装飾パネル"の最後のシリーズであり、それまでの連作装飾パネルが何かしら「光の中に存在する」ものをモチーフに、優雅で華々しいイラストが多かったのに対して、「夜空に光る星」をテーマにしている為、全体的に暗く沈んだ雰囲気を感じさせる。

その作風の変化は、後年のチェコ帰国後に制作された「スラヴ叙事詩」シリーズにも受け継がれており、この頃からミュシャの晩年の作風が固まりつつあるのを感じる。

この作品は、四つの宝石と同様にテーマになっている対象物を直接描くことはせず、「月」以外の作品は、女性の肌を照らす光と、女性の取るポーズ、そして縁取りに描かれた花で星を表している。

縁取りに描かれた花は、装飾としての意味と、作品のメッセージを分かりやすく伝える目的で描かれている。

また、この作品は日本の掛け軸に倣ってデザインされており、元々ジャポニズムから影響を受けていたミュシャの原点を感じさせる作品でもある。

各々モチーフの関係は以下の様になる。

宵の明星、縁取り描かれているのは、カンパニュラ(釣鐘草)。カンパニュラが思い起こさせる"鐘"は夕刻の訪れをイメージしている。

月、縁取りに描かれているのは白ケシ。ケシのなかでも毒性の強い白ケシは眠りの象徴とされ、夜の象徴的天体である月を表現している。

暁の明星、縁取りに描かれているのは月桂樹。月桂樹は古代ローマ・古代ギリシャの時代から、勝利や栄光の象徴とされており、暁の明星も古代から最も美しい星として知られてきた。

北極星、縁取りに描かれているのはエーデルヴァイス (雪割草)。星の形に似たエーデルヴァイスは「アルプスの星」と呼ばれており、星の中でも不動の星として多くの人々の尊崇の象徴となっている北極星のイメージに重なる。

ポイント1.ミュシャの作品の特徴や特色について。

まず、ミュシャの作品を語る上で、二点の特徴が挙げられる。

1.ポスターや装飾パネルなどの商業デザインを芸術に昇華している。

2.一人の女性を中心に描くスタイルの美人画。

特に、2の要素について言うと、簡素な服装と豊かな髪と、周囲に配置された植物や背景が精緻に描かれている。

題材の女性の多くが、何かしらの象徴的な意味合いを帯びている。と言ったことが開けられる。

この他にも、曲線を多用したり、草花などの自然物を取り入れたデザインもミュシャの特徴として挙げられるが、これはアール・ヌーヴォーの全体的な特徴として挙げられる。

また、リトグラフと言う当時の最新技術を利用しての絵の制作を行っている点も、特徴である。

19世紀は写真や映画などの技術の発達によって、既存の芸術の存在価値が大きく揺らいだ時代だった。

そんな中、逆に新技術を逆手にとって新しい芸術を生み出したミュシャは、当時の芸術家にとって革新的な存在に写ったのかもしれない。

3. ミュシャの影響力について

ミュシャの作品が有名になった理由

ミュシャが一躍有名になったのは、本記事でも紹介したサラ・ベルナール主演の劇『ジスモンダ』のポスターを制作した事からである。

この際、ミュシャがポスターを制作するに当たって、ちょっとした逸話がある。

1894年当時、新聞や雑誌のデザイナーとして働いていたミュシャは、同年12月26日、友人のクリスマス休暇に代わって印刷所で働いていたところ、そこに急遽サラ・ベルナール主演の劇『ジスモンダ』の再演が決まった為、翌年の1月1日、つまり1週間後までに広告ポスターを制作してほしいと言う依頼が入った。

当時、印刷所でポスターのイラストを描けるのがミュシャしかおらず、ミュシャがポスターのデザインとイラストを担当する事になった。

ミュシャは12月31日にイラストを仕上げ、サラはこのポスターを見てなんて素晴らしいの!」と叫び、「これからは私のために描いて!」と言ったと言う。

翌日、このポスターはパリの街に貼り出されるとすぐに大評判となり、実際にミュシャは1895年にサラと6年間にわたる独占契約を結び、ミュシャはサラのポスターを次々に手がけるようになる。

これ以降、ミュシャはアール・ヌーヴォーの代表的作家として脚光を浴びるようになる。

ミュシャの芸術家としての評価

ミュシャの芸術家としての最も有名な評価は、『アール・ヌーヴォーの代表格』と言う点である。

アール・ヌーヴォーは芸術運動としては印象主義の次に位置しており、1890年代から1900年代にかけて芸術運動と言える。

大きな評価としては商業デザインを芸術に取り込んだ事が挙げられる。

草花を始めとする自然物や曲線を取り入れたデザインを商業物に取り入れることで、商業を芸術に取り込んだのがアール・ヌーヴォーの最大の役割と言える。

ミュシャはその中でも、新技術の取り扱いに優れて、商業デザイナーとして成功を収めた最も有名な芸術家である。

これはポスターや装飾パネルなどの制作によって、人々に広く自分の絵や芸術を広めたというという点で最も画期的である。

ミュシャがポスターや装飾パネルを制作した裏には、「すべての人に芸術を届けたい」という思いがあったからだともいわれている。

リトグラフによってミュシャの絵は安価で大量に流通するようになり、特に装飾パネルは宣伝や広告とは無関係に作れて、部屋に飾れる程度の大きさをしていた事から、広く人々の手に渡った。

今で言うアクリルキーホルダーやラバーストラップのような気軽に触れられるファングッズだったのかもしれない。

ミュシャが後世の芸術に与えた影響

ミュシャが後世に与えた影響として、「ミュシャ・スタイル」と言う絵の様式を確立したことが挙げられる。

裾の長い布をまとった神秘的な女性や、植物、淡い色彩、曲線、装飾文様の多用があげられる。

元々、ミュシャ自身がジャポニズムの影響を強く受けたこともあり、ミュシャが生前の頃からミュシャの作品は日本での評価は高かった。

ミュシャと同時代の日本人藝術家の浅井忠は当時多くのミュシャのポスターを日本に持ち帰ってミュシャを紹介しており、その頃からミュシャの影響を受けた画家は日本に多かった。

特に、与謝野晶子の『みだれ髪』、『明星』などの表紙を描いた藤島武二の作品はミュシャの影響が強く見られることで有名である。

その後も、特に漫画・アニメ・ゲーム・ライトノベルの世界でミュシャの影響は強く見られる。

有名なところでは、以下の人物や作品が挙げられる。

ライトノベル『ロードス島戦記』のキャラクターデザインやイラスト

CLAMPによるTVアニメ・漫画作品『カードキャプターさくら』のクロウカード。

ファイナル・ファンタジーシリーズのキャラクターデザイン、イメージイラストで知られる天野喜孝。

この他にも、日本ではアニメ漫画などの分野を中心に、数えきれない作品や人物がミュシャスタイルのイラストやデザインを描いている。

ポイント2.

まず、ミュシャ個人というよりも、ミュシャが活躍した時代の芸術運動である「アール・ヌーボー」の影響として商業的なデザインを芸術に取り込んだというのが大きな影響だと言える。

特にデザインの特徴としては、花や植物などの自然物のモチーフ・自由曲線の組み合わせによる装飾性、鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが有名である。

アール・ヌーヴォーの分野は多岐に渡り、建築、工芸品、グラフィックデザインなどに及ぶ。

そしてミュシャの紹介においてもこのアール・ヌーヴォーの特徴は大きく反映されている。

ミュシャを紹介する時の肩書きとして、グラフィック・デザイナーやイラストレーターという言葉が多用される。

ミュシャは単純な画家でなく、広告やデザインという極めてビジネス的な世界で成功を収めた人物として広く認識されているのが、特徴的な画家である。

この、ミュシャの残した影響を受けたアーティストは、ざっと調べた限りでは直後の時代には少なく、むしろミュシャの活躍から100年近く経った1960年代以降のアーティストに多い。

また、どちらかというと欧米の画家に与えた影響よりも、日本のアーティストに与えた影響の方が、強く大きいように思える。

特に90年代のアニメ、マンガ、ゲーム、ライトノベルに与えた影響は大きく、いわゆる「オタク文化」の基礎の一つと言える。

5. 結論

- ミュシャの芸術についての総括

アール・ヌーヴォーの第一人者であったミュシャは、商業デザインと芸術を融合させたことが、最大の功績であったと結論づけられる。

商業デザイナー、イラストレーターとして活躍したミュシャは、従来のパトロンからの支援を受けて絵画を制作する芸術家と違い、市民階級からの支持を得て、市民階級からの依頼を受けて、作品を制作していた。

また、当時のヨーロッパで、新技術に長じて多数の作品を制作し、数多くの大衆にウケる絵を安価に大量に販売したことも、特徴として言える。

作品としては、ジャポニズムに強く影響されたことで、「ミュシャ・スタイル」と呼ばれる独特のスタイルを確立し、後世に多くのフォロワーを生んだ。

特に日本に残した影響は大きく、美人画や人物画では「ミュシャ・スタイル」を取り入れた作品数多く制作されている。

- ミュシャが残した遺産や、今後につながる可能性

「ミュシャ・スタイル」のイラストやキャラクターデザインは、日本の芸術分野の中でも特にオタク・カルチャーを中心に強い影響と人気がある。

特に、魔法や異世界をメインテーマに取り扱った作品にこの影響がある。

これはいわゆるファンタジー的世界観と、ミュシャの作品に特徴的な、宗教的・神話的なモチーフを取り入れた絵画の世界観の親和性が高いことが、理由の一つにあると思う。

また、ミュシャ自身がジャポニズムの影響を受けて、日本画の持つ特徴や技法を自身の作品に取り入れていったことも無縁ではないと思う。

今後もミュシャ・スタイルは、数多くの日本の作品に取り入れられる中で大きく発展していく事が考えられる。

また、チャットGPTを使うに当たって、細かい指示を与えて文章を直接出力させるよりも、大枠をどうするか、細かい文章をどう構成するかを考えさせて、細かい部分の文章を自分が書く。

これがとても効率の良い書き方になっている。

恐らくは今後、創作もこういう形で使っていくと、より創作活動が活発になると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?