マイナンバーと10万円(給付金)

「マイナンバーカード」は、マイナンバーの言わば「おまけ」です。

特定個人情報の「保存と連携」の仕方がマイナンバー(制度)本体です。

さて、2021年1月9日現在、東京は「2回目の緊急事態宣言下」ですが、

2020年の緊急事態宣言下で、「コロナ禍」が焙り出し、かつ強烈に印象付けられた事柄の一つが、「危機」に際しての、海外とくに新興国での「デジタル化インフラ」の効果と、それと比較して目を覆いたくなるほど使い物にならなかった日本の「デジタル化(社会)インフラ」だったと思います。

日本はアナログ世界での成功体験が未だに抜けきらず、デジタル世界での

敗者になっていました

○「デジタル社会インフラ」は実に広範囲の分野にまたがっているので、

本稿では特に「コロナ禍」に対する施策「(10万円/人)特別定額給付金」で問題となった日本の「マイナンバー」に考察を絞ります。

■檄文(20年後がある若者達へ)

デジタル化の「桁外れのリスク」にたじろがず、「桁外れの可能性」を取り

に行くことです!

筆者の調査では「マイナンバー制度」は個人情報保護の観点からは、海外の

制度に比較してガチガチにブロックされた「リスク小」システムである

一方、想定外危機への対応力が非常に鈍いのですが、事前の準備と使い方

次第で「桁外れの可能性」があります。

■本稿執筆に際して

(若干ローカルな話ですいません、筆者は「狛江市」在住なもので)

狛江市ホームページ(※1)にも、「マイナンバー制度」についての詳しい記載があります。内容は正しいのですが、筆者にとっては下記の違和感と

物足りなさを感じて本稿を纏めた次第です。

①表題が「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」となっています

が、むしろ

「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」か

「マイナンバー制度(番号法)」とすべきでしょう。

②「マイナンバー制度」の本質は、

「特定個人情報」に係る「情報連携の仕組み」です。

※1;「 https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,69402,378,html 」

**********************************

<記載順(目次)>・・以下の順番で検討(考察)します。

1.「マイナンバー」とは何を指すのか

※あえて「混乱させている」のではないかと疑うほど「曖昧のまま」

議論されている

2.「マイナンバー制度(個人番号制度)」とは何か

※制度としての「マイナンバー(本体は「番号法」)」について

3.「10万円一律給付」に「マイナンバー」が使えなかった原因

※「10万円;特別定額給付金」申請に「マイナンバー(制度)」が

未対応なことは自明だった

4.「緊急時給付迅速化法案」とは何か

※2020年12月時点で、提出されている「法律案(議員立法)」の

概要について

5.国際比較『国民総背番号制』

※海外と日本、圧倒的な給付速さの違い、制度上の何が違うのか

6.「住基ネット裁判」とは何か

※現状の「マイナンバー」を考える上で避けて通れません

7.「個人情報保護法」について

※「個人情報保護法」と「マイナンバー(番号法)」の関係は?

8.「法人番号」、湧き上がる疑問

※法人版「マイナンバー」は有効に機能しているのか?

◆本稿は筆者の調査結果です「間違い・勘違い」指摘など、是非ご意見を

ください

**********************************

1.「マイナンバー」とは何を指すのか

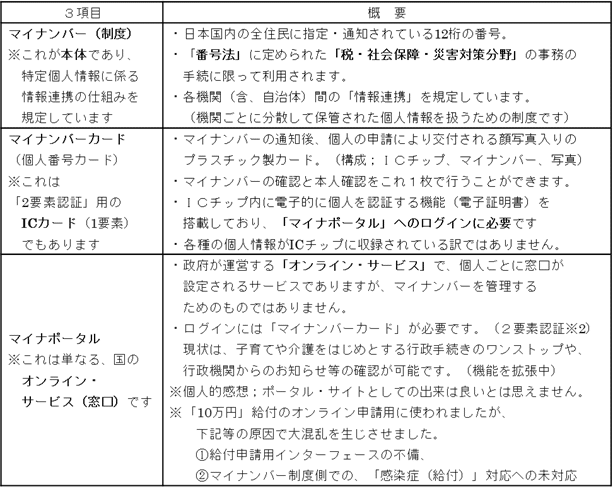

※3項目を指している(筆者の理解)

※まず、混乱(混同)を避けるため、下記の違いを再確認します。

「マイナンバー」に関する議論では、この「3つ」を完全に混同して

制度の可否(賛否)を述べているものが多すぎます。

(この分類は、筆者の考えです)

○「マイナンバー」と言うとき、その本質の「マイナンバー(制度)」を

意味するべきです。

・・「マイナンバーカード」は認証用の「1要素」です

・・「マイナポータル」はインターフェースに過ぎません

「マイナンバー」が示す3項目;

※2;2要素認証とは、例えば「ポータルサイト(パスワードを使う)、

カード、携帯電話番号」等の異なる実体の内から、2つの要素を

組み合わせて「本人確認(認証)」を行うこと。

・・「実印」も昔から使われている認証要素ですが、インターネットとの

相性は絶望的

注;ポータルサイト上で、「パスワード」を何回組み合わせても、

これは「1要素認証」です。

・「パスワード」はWEB上(仮想的実体)での認証、一方「カード」は

物理的実体上での認証であり、「携帯電話番号」も「携帯電話」と

言う物理的実体上での認証と言う訳です。

認証のセキュリティーレベルは「要素数」を増やすほど向上します。

・・通常は2要素認証が殆どです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<「10万円」給付では>

○最後まで「マイナンバー制度(情報連携を規定)」は使われることが

ありません(出来ません)でした。

・番号法「別表二」に「感染症(給付)」対応の記載が無いので、

個人に係る情報連携は使えないまま終了したのです。

○「マイナンバーカード」は、「マイナポータル」へのログイン時に

本人確認・認証用として使われるだけの役割でした。

○「マイナポータル」はオンライン申請用に使われただけです!

・2要素以上の本人確認認証が使えるなら各自治体が適当に作った

ポータルサイトでも良かったのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.「マイナンバー制度(個人番号制度)」とは何か

※制度としての「マイナンバー(本体は「番号法」)」について

概観します。

<制度の要約(ポイント)> あくまで筆者の理解です

------------------------------------------------------------------------------------

マイナンバー(制度)とは、政府や行政機関による個人情報(各行政機関が保有)の『一元管理』を否定し、『分散管理』を行うと共に、各情報間の連携を専用ネット「情報提供ネットワークシステム」上で可能とするための

制度です。

◆これは、一連の「住基ネット裁判、最高裁判決」の結果として辿りついた

結果としての制度、およびシステムです。

・その適用範囲は「税・社会保障・災害対策分野」の3分野に限定されて

います。

・また、各行政機関が保有する「個人情報」等を他の行政機関と連携する

場合、「情報連携」は、マイナンバー法「別表第二」で定める範囲に

限定されています。

・・情報連携では、未使用時等の「常時接続」はしないこと、及び、

使用済みの情報は「破棄する」ことが大前提です。

------------------------------------------------------------------------------------

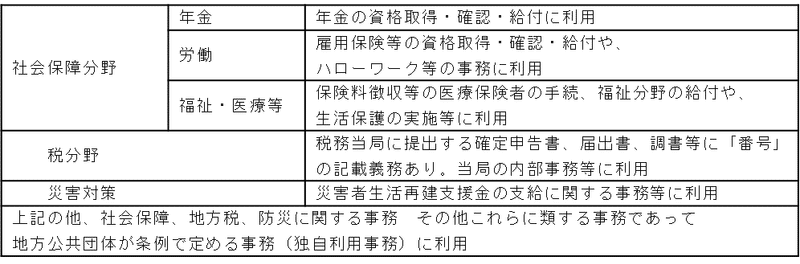

(1)制度の基本的な考え方、及び構成(法の建てつけ); 項目別に整理

<マイナンバー制度の基本構成>

※補足1;マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、「番号法別表一」で

下記の様に規定されます

「行政鉄手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)より抜粋

<「別表一」の内容>

※補足2;「独自利用事務」について;「連携情報(別表第二)の拡張」

「個人情報保護委員会」より抜粋

https://www.ppc.go.jp/legal/dokujiriyoujimu/seido/#seido1

-------------------------------------------------------------------------------------マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されて

いますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

--------------------------------------------------------------------------------------

・独自利用事務の実績;

令和2年8月5日時点で「届出数;8,629件」、

地方公共団体数「1220団体」あります。

◎筆者の住む狛江市でも「独自利用事務」の例があります。

下記URLを参照

https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,86394,378,html

本稿読者がお住まいの自治体でも、殆ど確実に「独自利用事務」の例が

ありますので、自治体ホームページから検索してみてはいかがでしょう。

(2)マイナンバー(制度)の利用実績例

実は、既に非常に活用されています

(出典)https://www.soumu.go.jp/main_content/000691748.pdf

マイナンバー制度による情報連携 令和2年5月 内閣官房番号制度推進室

[利用実績];照会・提供されている主な手続・特定個人情報(例)

○情報照会している主な事務手続及び件数(H29.7.18~R2.5.7)

トップ3;

(記)「年金関係」が多いのは、

かつての「消えた年金(紙と手書きとアルバイトの時代)」への

反省と言えるのかもしれません。

○情報提供されている主な特定個人情報及び件数(H29.7.18~R2.5.7)

トップ3;

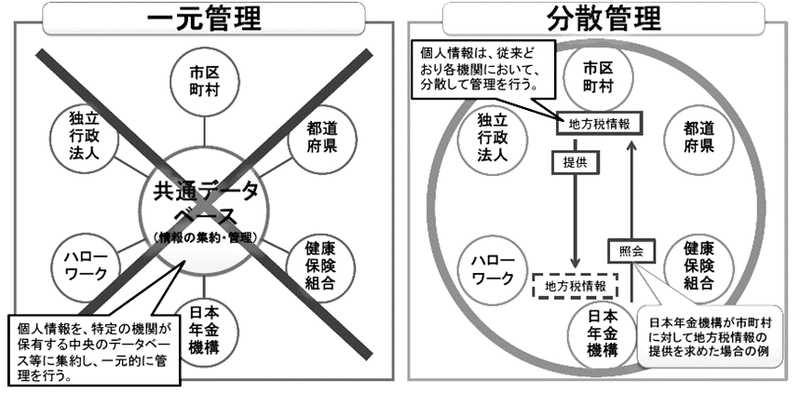

(3)分散管理のイメージ ・・一元管理と分散管理・・

(「出典」元は、(2)と同じです)

※「一元管理と分散管理」は、

後述の「フラットモデル、セクトラルモデル」に対応;

<フラットモデル> <セクトラルモデル>

※マイナンバーでは、「個人情報」は『分散管理』しています;

・各種の個人情報は、それぞれ各行政機関が保有しています。

・機関Aが、機関Bの所有する「個人情報」を必要とする場合は、

①マイナンバー法「別表第二」で定められてものに限り、

②「情報提供ネットワークシステム」を使用して、

「情報の照会・提供」を行うことができる。

(4)マイナンバー法「別表第二」(例)

※「情報照会先、情報提供先」、「事務内容」、

「提供する特定個人情報の内容」等を記載した例です。

3.「10万円一律給付(特別定額給付金)」に

「マイナンバー」が使えなかった原因(要約)

4.「緊急時給付迅速化法案」とは何か;

(2020年12月時点で提出済み「法律案(議員立法)」の概要)

※本「法案」の正式の名称は下記です。

・・2020年12月1日現在「衆議院で審議中」の案件です

<正式名称>

『特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための

給付名簿等の作成等に関する法律案』

(1)制定目的(趣旨)

今回の「コロナ」を含む「感染症」及び「災害」に際して、

迅速な「給付金等」の給付を可能とすること。

(同時に、他の公的給付や国税に係る還付金等の振込への対応も考慮)

(2)内容; 下記を可能とすること

Ⅰ.「給付名簿」の作成と管理、「口座名簿」の作成と管理

Ⅱ.マイナンバー法の「別表第二」の改正

「情報提供ネットワークシステム」を使用して、

「[内閣総理大臣]⇔[行政機関等の長]」間で下記内容を照会・

提供できるようにする。

◎「給付名簿」の作成等に関する事務を処理するために、必要な

「口座名簿情報(口座関係情報に限る)」の照会・提供

◎その他、

下記の事務処理に必要な「口座名簿情報(口座関係情報に限る)」

の照会・提供

①緊急小口資金貸付の実施に関する事務

②雇用調整助成金の給付に関する事務

③被災者生活再建支援金の給付に関する事務

Ⅲ. 法律案(緊急時給付迅速化法案)の概要(例)

(出典) 緊急時給付迅速化法案の概要

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/201hou19siryou1.pdf/$File/201hou19siryou1.pdf

※その他、法案関係の資料;(参照先)

https://www.shindo.gr.jp/cms/wp-content/uploads/2020/06/02_shiryou.pdf

(3)自問自答

<自問>

その1;口座情報

※よく考えてみると、個人の「口座情報」は行政機関内

(国税庁や自治体など「含、狛江市」)に山ほど存在しています。

--------------------------------------------------------------------------------------

・米国や韓国ではコロナ支援金が数週間で「個人口座」や「クレジッ

トカード口座」に振り込まれた(チャージされた)などと言う記事を読む

たびに、多くの日本国民・市民は、なぜ日本では、「市や国」へ申告済み

の「口座情報」が「10万円」給付に活用出来ないか?

と、思ったのではないでしょうか。(日本行政の非効率性に驚愕!!)

・国税庁には、確定申告の還付、国税の振込などに必要な「口座情報」が

登録されていますし、筆者が済む狛江市の納税課では市民の納税情報

(含、口座情報;市税・固定資産税の引き落とし用)を把握している訳で、

これを利用できるなら「10万円」給付の迅速化が可能になったのでは!?

と誰でも思いますし、また「出産・子育て・不動産」に関わる補助金や

助成金の支給に使われている「口座情報」(福祉保健部)もあります

から、申請方式などでは無く、プッシュ型の給付で、世帯人数に従って

「10万円/人」を振込めば、極めて速いのに!と、多くの方が考えたと

思います。

--------------------------------------------------------------------------------------

??では、なぜ、それらの「口座情報」が迅速な給付に使えないのか??

その2;所得・資産状況

※こちらの個人情報もまた、「高額所得者と窮乏者」についてはかなり

正確に把握されています、しかし「10万円給付;特別定額給付金」に

は全く生かせていませんでした。

・例えば、下記に示す「資産家」と「生活保護世帯」に同一の給付を

行うのが、はたして「平等」なのでしょうか?

<確実に所得・資産状況が把握できている例>

※3;「低額所得者」では、各種の「社会保障給付の受給条件」に

「資力調査」が必須となります。

??ではなぜ、それらの「所得・資産情報」が公平な給付に使えないのか?

(参考)究極の社会保障と言える制度に、プッシュ型の

「ベーシック・インカム」と「給付付き税額控除」がありますが、

「ベーシック・インカム」実施には「口座情報」が必須情報であり、

また「給付付き税額控除」では加えて「所得」の把握も必須です。

<自答>

--------------------------------------------------------------------------------------

○個人情報「口座情報、所得・資産状況」ともに、いくら行政機関に

存在したとしても、たとえ「税金、社会保障、災害対策」に係る事務で

あっても、現状の「マイナンバー制度(番号法)」の「別表二」への記載

が無い限り(法制化されない限り)、情報連携の対象に出来ない現実が

あります。

--------------------------------------------------------------------------------------

◇個人情報を守るうえでは有効とは思いつつ、「コロナ禍」の下、

この「危機への対応力の無さ」は何とかならないものかと、つい思って

しまいます。(筆者だけでしょうか?)

(参考)

・「マイナポータル」などで、「口座情報」を(常に)紐づけようとする

場合、その旨を「本人の同意」を改めてとる必要があります。

・「口座情報」の流用に関しては、個人情報保護法や条例による縛りも

あります。

例1;利用する必要がなくなったときは、当該データを遅滞なく消去

するように努めなければならない(個人情報保護法第 19 条)

例2;個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ

本人の同意を得なければなりません

(個人情報保護法第 23 条第 1 項)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

マイナンバー制度(番号法)は、「個人情報を保護する」と言う面では、

ガチガチのブロックをかけており、確かに「リスクが小さい」制度なのです

が、「想定外危機への対応力の無さ」には、愕然とするものがあります。

<正に「マイナンバー制度(番号法)」の弱点(要、改善点)です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5.国際比較『国民総番号制』

※各国「番号法」の違いは、個人情報データの「集約・管理方式」と

データ間「連携方式」の観点から、大雑把に3種類に分類することが

可能です。(他の分類法もありますが、本稿では検討せず)

(出典)雑誌FUJITSU 2017-7月号(Vol.68,No.4)

日本がモデルにしたオーストリア電子政府と今後のID連携

https://www.fujitsu.com/jp/about/resources/publications/magazine/backnumber/vol68-4.html

3分類(モデル);

※日本のマイナンバー制度は、オーストリア電子政府をモデルと

しているが、下記「2点」で大きく異なる。

まとめ;

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

・「フラットモデル」は仕組みが比較的簡単なため、

デジタル化で先行した国々での採用が多く、拡張性と即応性に優れて

いるが、個人情報「漏洩」や「なりすまし」は防止が困難。

・個人情報の保護に重点を置く国々では、

「セパレートモデル」を補完して使い続けている。

・オーストリアは「個人情報保護」と「情報連携の利点」を両立させるべく

「セクトラルモデル」を構築した。

日本は、「住基ネット裁判」等を経ることで「セクトラルモデル」採用に

行き着いた。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6.「住基ネット裁判」とは何か;

※本稿では概要のみ確認しておくことにします。(一筋縄では語れません)

また、本稿の議論内容は「あくまで筆者」の見解です。

筆者の理解;

**********************************************************************************

住基ネット裁判の本質;

・国民総背番号制による「国家による個人管理」と「情報漏洩」を

危惧した告訴。

・・国家による「個人情報の一元管理」を否定し、

かつ「自己情報のコントロール権」を主張したもの。

**********************************************************************************

※「住基ネット裁判」を経ることによって、日本のマイナンバー制度

(国民総背番号制)自体は海外のシステムに比較して、かなりマシなもの

になっているが、「コロナ禍」では機能不全に陥るなど改善点

(想定外の危機への対応力不足等)が明確になった。

(1)考察のための予備知識;

住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)とは;

(出典)地方公共団体情報システム機構

https://www.j-lis.go.jp/juki-net/cms_14.html

--------------------------------------------------------------------------------------

住民基本台帳ネットワークシステムとは、各種行政の基礎である住民基本台帳の4情報(氏名/住所/性別/生年月日)、個人番号と住民票コード、これらの変更情報についてネットワーク化を図り、全国共通に電子的な本人確認ができる仕組み。

--------------------------------------------------------------------------------------

住民基本台帳とは;

(出典)総務省

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html

--------------------------------------------------------------------------------------

・住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を

編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるもの。

※住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の

居住関係を公証するとともに以下に掲げる事務処理のために利用される。

・選挙人名簿への登録

・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、

国民年金の被保険者の資格の確認

・児童手当の受給資格の確認 ・学齢簿の作成

・生活保護及び予防接種に関する事務 ・印鑑登録に関する事務

--------------------------------------------------------------------------------------

(2)住基ネット裁判;

(出典)住基ネット関連訴訟に関する判決

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/old/pdf/080416_1_s1.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

訴訟趣旨;

国に対する損害補償請求と、都道府県、市町村、地方自治情報センターに対して住民票の削除等を求める。

・・根拠は、憲法13条に基づく公表されない自由の権利保護、および

情報漏洩の危険性

裁判経緯(ポイントのみ);

・平成17年 5月30日(月) 金沢地裁判決(国の一部敗訴)・・最初の訴訟

・平成18年 11月30日(木) 大阪高裁判決(国の一部敗訴)

・平成20年 3月6日(木) 最高裁判決 ・・その骨子は以下を参照

住基ネット訴訟最高裁合憲判決の骨子;

・憲法13条については、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても

保護され、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する

情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと

解されると判示。

・その上で、行政目的の正当性・手段の相当性を審査し、住基ネットに不備

や具体的な危険は生じていないと判示。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

※「マイナンバー(制度)」は「大阪高裁判決、最高裁判決」の極めて

大きな影響の下で構想された。

(3)「マイナンバー制度」と「住基ネット」の違い

(および2制度の関係);

(出典)MoneyForword

https://biz.moneyforward.com/mynumber/basic/my-number-resident-registration-network/

--------------------------------------------------------------------------------------

住基ネット(住基ネットワークシステム)の本質と概要;(別角度から)

・国民総背番号制による「行政の効率化、手続きの簡便化、

正確な所得把握」を目指して導入された。

・・要は自治体の事務における個人情報の扱いの効率化を目指したシステム

で、全国共通で本人確認ができるように設計されていた。

・・「国民総背番号」により、「個人」の特定(本人確認)は容易となる。

・イメージとしては「住基ネット」は全国自治体の個人情報管理システムで

あるが、導入は自治体に任されていた。

--------------------------------------------------------------------------------------

(参考)内閣府 マイナンバー制度における、符号を用いた情報連携

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20180418/180418toushi06-2.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

マイナンバー制度(情報提供ネットワークシステム)の本質と概要;

・各行政機関にバラバラに分散保存管理された「個人情報」を照会(収集)

する際に、照会元の行政機関は他機関への検索条件として

「マイナンバー(12桁;個人番号)」を直接に使うこと無く、

[確実に本人を特定できる」ことを目指した「情報連携システム」です。

・・漢字(新旧)やフリガナで表現される「日本人の氏名」を、

住基ネットを含む、各行政機関間のデータ間でマッチングし、連携する

ことを目指している。

・住基ネット裁判・最高裁判決を経ることで、情報の「分散管理」、

連携する「情報類型」の制限、情報連携の際の他行政機関への照会

(検索)条件にマイナンバー(12桁;個人番号)を使わないなど、

「国民総背番号制」のデメリットを補うため、非常に複雑なシステムと

なった。

・・セキュリティーは住基ネットに比較すれば非常に増したが、

社会の想定外の緊急要請時(例;今回の「コロナ禍」)等には即応

できない複雑なシステムでもある。

・主体は国であるため、各自治体の判断で不参加などを表明することは

不可能になっている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

特記;現在、マイナンバー違憲訴訟が係争中ですが、本稿では考察の対象

とはしません。

(4)危惧を払拭するには;

**********************************************************************************

「国民背番号制」に対する諸々の危惧を払拭する一方法として、筆者が惹かれるのは、三権分立「立法権、行政権、司法権」に続く、第四の「情報権(独立機関);※4」の分立です。

・・紙幅の都合上、本稿では考察しませんので、出典先を参照ください。

**********************************************************************************

※4;日本経済新聞 2020年11月21日(土)

朝刊 15面(大機小機;デジタル社会へ「第四の権利」

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66514300Q0A121C2EN2000

<その他>

※「マイナンバー・システム」および「デジタル化」の総合的な理解の

ための資料

・雑誌FUJITSU 2017-7月号(Vol.68,No.4) マイナンバー特集

https://www.fujitsu.com/jp/about/resources/publications/magazine/backnumber/vol68-4.html

・「番号制度等に関するスウェーデン・オーストリア・ドイツの視察報告」 平成22年 渡辺周

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy03/pdf/20100629/20100629_syakaihosyou_haihu_4.pdf

・「共通番号制度における個人情報の共同利用に関する国際比較」

2017年 申 龍徹

http://www.yamanashi-ken.ac.jp/wp-content/uploads/kgk2017005.pdf

7.「個人情報保護法」について

本稿では、「マイナンバー」を考察する上で理解しておく必要のある

「下記2点」を考察します。

--------------------------------------------------------------------------------------

①「個人情報」と「特定個人情報」の違い、及び

②「個人情報保護法」と「マイナンバー(番号法)」の守備範囲の違い

--------------------------------------------------------------------------------------

※本稿内での略称;

・「個人情報保護法」

=「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」

・「番号法」

=「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律(平成25年5月31日法律第27号)」

※「個人情報保護法」についての詳細は記載しませんので、

詳細は下記を参照してください。

・「個人情報保護法ハンドブック」個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf

・「個人情報の保護に関する法律」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

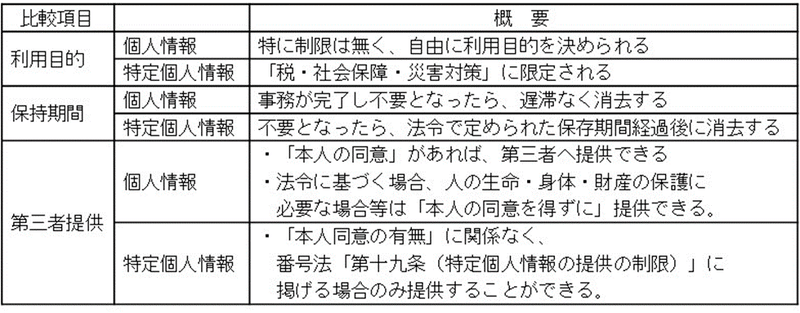

(1)[個人情報」と「特定個人情報]の違い

(出典)個人情報保護委員会(PPC)

「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/tadashiirikai_kojin_tokutei.pdf

<概念表と図>

※「特定個人情報」は、「個人情報」の特別例と見做すことができます。

<違いのポイント> 抜粋

※「番号法;第十九条」の内容は、例えば下記を参照ください。

『 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027 』

(2)「個人情報保護法」と「マイナンバー(番号法)」の守備範囲の違い

[予備知識]

○「個人情報」をめぐる民間組織や個人への訴訟の場合は

「個人情報保護法」が基礎となり、

行政組織への訴訟は「憲法」が基礎となることが多い。

・・憲法上の多くの権利は、「対公権力」との関係でのみ働きます、

私人(個人対個人、個人対企業)の間では、憲法の効力は直接的

には及ばず、民法や労働法の解釈によることになります。

○「マイナンバー(番号法)」は「個人情報保護法」の特例であり、

「個人情報保護法」に優先します。

<守備範囲の違い(まとめ)>

(3)参考;[個人情報保護法]から抜粋

(出典)行政機関と独立行政法人等の個人情報保護(パンフレット)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000670618.pdf

[個人情報保護法制の体系]

「公的部門」は総務省が所管し、

法体系は「行政機関法、独立行政法人等法、地方公共団体(条例)」

から構成される。

※行政機関等における「個人情報のライフサイクル」と取扱いのルール;

取扱のライフサイクルは、『[取得]⇒[保有]⇒[廃棄]』が基本。

・・行政が特定業務のために取得した「個人情報」の流用は原則禁止

され、また業務終了後は速やかに廃棄されることが原則です。

8.「法人番号」、湧き上がる疑問

※「マインナンバー(番号法)」を調査・考察している際に湧き上がった

疑問がありました、それは企業の「法人番号システム」がコロナ禍で

どの様に活かされたか?、

あるいは「個人番号(マイナンバー)」と同様に活かされなかった!

のか、です。

疑問;

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

・企業の場合は個人と違って、多くの情報(一部を除く)は公開されるべき

であり、そうなっている筈なのですが、「持続化給付金の申請、給付」等

での遅々たる進行状況を観ると、行政からの支援・給付時の

ワンストップ・サービスを可能とする「情報連携」が出来ているとは

思えません。

・もし、「法人番号」により申請企業の「納税情報」や「口座情報」との

情報連携が出来ているなら、審査はもっとスムースに進んでいたで

しょうし、「持続化給付金」申請サイトが、下記の様になっている筈は

ないのです。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

持続化給付金 申請サイト;

https://jizokuka-kyufu.go.jp/procedure_flow/index.html#tab-houjin

※文字が「白抜き」でやや画像が不鮮明なので、一部「白地に黒文字」に

加工しました。

※上記サイトの『①「確定申告書類」、②「対象月の売上台帳等」、

③「通帳の写し」』の内、

「①と③」は、情報連携が出来ていれば、添付やチェックが不要なはず?

です!

特記;「法人番号システム」が「マイナンバー」と決定的に異なる点;

法人基本3情報「商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、

法人番号」が原則公表され、誰でも自由に利用できること。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※本件(法人番号)の考察は、本稿がすでに長くなってしまったこと、

および、現段階では未調査内容が多過ぎるので、これ以上は行いません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以 上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?