アメリカ・シアトル記〜社会編〜

今月の上旬に、1週間ほどアメリカのシアトルという街に行っていました。

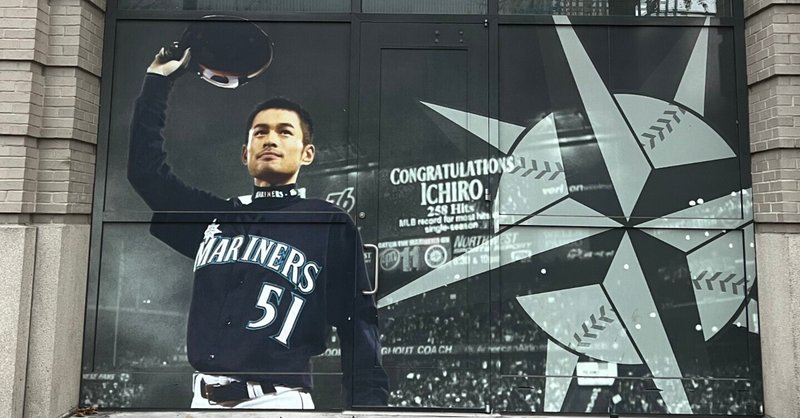

メインの目的はドライブラインという野球のトレーニング施設の訪問だったのですが、初めてアメリカに足を踏み入れる機会だったので、感じたことをメモしています。

今回は社会編ということで、主に社会的な面での違いなどに焦点を当ててみました。

需要と供給

1番強く感じたのは、需要と供給の原則が強く作用しており、より適正な市場価格がついているな、ということです。

例えばシアトルには「スペースニードル」という有名な観光スポットがあります。シアトルを一望できるタワーで、日本でいうところの「東京タワー」とか「福岡タワー」みたいな感じです。

スペースニードルに入る時の料金は、平日/休日や時間帯に応じて違います。平日は安くて休日は高い、午前中は安くて夜は高い、といったように設定されていました。

このように需要の多い時には価格を上げ、需要が少ない時には価格を下げる仕組みは、まさに経済学の「需要供給曲線」に基づいてより適正な市場価格が付けられている例といえるでしょう。

ライドシェアの「Uber」でも、時間帯や迎えに行く場所、車の種類、ドライバーがお客さんを待った時間など、さまざまな要素に応じて価格が決まります。

日本でもタクシーの夜間料金などはありますが、それよりも遥かに細かい基準で価格が設定されることに驚きました。

需要と供給のバランスに基づいて価格が細かく設定される仕組みは、混雑を緩和して収益を最大化する、という点でとても合理的だなと感じました。

自由と責任

また、アメリカのキーワードとも言える「自由」と、それに伴う「責任」についても感じるところがありました。

シアトル中心部ではAmazonやMicrosoftなどの今をときめくIT企業のオフィスが光り輝く一方で、目の前の道路には家のない人がたくさんいる、といった露骨な対比が印象的でした。

またシアトルの属するワシントン州ではマリファナが合法とされているため、街のさまざまな場所でマリファナの匂いが漂い、明らかに挙動のおかしい人などもちらほらいました。

大きな「アメリカンドリーム」をつかむ自由がある反面、うまくいかなかったときは自己責任、という文化なのだと思います。

対して日本では、飛び抜けた成功者が誕生しづらい反面、すべての人に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障されています。高い保険料を支払う必要はありますが、いざという時には助けてくれる機能ともなっています。

教科書では見たことあるような話ですが、いざ現実を目の当たりにすると色々と考えさせられました。

物価

話では聞いていまいしたが、やはり物価が高いです。

例えばペットボトルの水を買うと、1本当たり4ドルほどかかります。日本円にすると600円程度でしょうか。

そのため、街のいろんなところにウォーターサーバーが設置してあり、水筒に入れて持ち歩く人をたくさん見かけました。

外食するとなると、ファストフードでも10ドル(約1500円)を下回ることはありません。レストランに行けば最低でも3000円という感じでした。

パッと調べたところアメリカの平均年収は日本の約3倍とのことなので、平均年収に対する比率で見ればさほど変わりはないのかも知れませんが、それでも日本の物価の安さには驚かされました。

交通

シアトルではバスがたくさん走っていました。特に電車の2両編成のように、2台のバスがつながったような形で運行しているバスが多く、日本では見たことないのでおもしろかったです。

今回の滞在では一度しか乗りませんでしたが、バスを使いこなせばわりかしどこにでもいけそうな雰囲気はありました。

とはいえ現地の人の移動手段は基本的に車。徒歩や自転車で移動する人は、シアトルの中心部を除いてほとんど見かけませんでした。

車種は日本車も多かったですが、それ以上に驚いたのがテスラの台数の多さでした。日本では見かけることがかなりレアなテスラ車ですが、アメリカではしょっちゅう走っています。

何度かUberでテスラの車に乗ったのですが、天井がガラスでできており、カーナビの場所には大きなiPadのような機械がついていて、従来のナビ機能だけでなく周囲の車の位置や動きなどもリアルタイムで表示されていました。

さらに走行音は非常に静かで、気づいたらすぐ後ろにいたこともありました。

交通ルールの面では、交差点の外側を通ることになる右折(日本の場合は左折に当たる)が赤信号でもOKです。油断して横断歩道を渡っていると、普通に車が曲がってくることがあるので驚きました。

この背景には先ほど書いたような歩行者・自転車の少なさもあるのでしょう。横断歩道には、ほぼ確実に下のようなボタンがついていました。

ボタンを押さないと歩行者はずっと渡れませんし、渡れる時間も非常に短いところが多かったので、あまり歩行者を想定していないんだなという印象でした。

生活編につづく!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?