【読書記録】幼少期のトラウマが消え去る 性格を変えるための認知行動療法ノート②

【ステップ② 認知行動療法で「心の言葉」を修正する。】

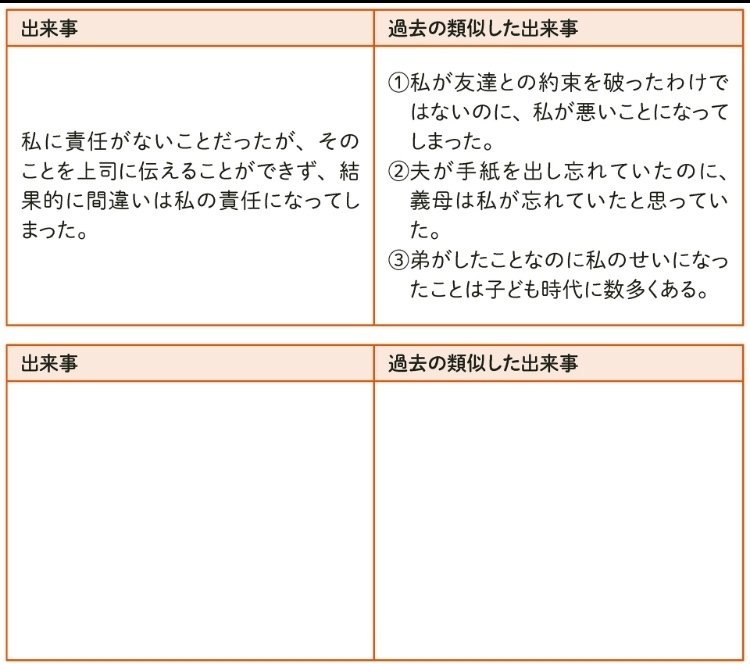

ワーク1 性格に悩んだ出来事を思い出す。

ワークの最初は、性格に悩んだ瞬間を思い出すことです。

いくつもある場合は、今一番解決したいものを選んでください。

「なんでこんな風に考えるんだろう」

「なんでこんな気持ちになるんだろう」

「なんでこんな行動をとってしまうんだろう」

など、できるだけ最近のものがいいです

【いつ】

【どこで】

【出来事の内容】

●同じような場面はないか

次にその出来事が単発ではなく、今までの人生で繰り返されたことであることを確認しましょう。

性格は思考、感情、行動のパターンなので過去に何度も類似した状況で同じ思考、感情、行動を体験しているはずです。

すべてが同じ状況ではないかもしれません。

しかし、どこか類似点があるはずです。

思い出していくつか書き出してみましょう。

今回と同様の思考、感情、行動のパターンが認められた過去の出来事です。

【過去の類似した出来事をいくつか書き出してみましょう】

いくつか書き出せたのならば、思考、感情、行動パターンを繰り返していることが明らかです。

この出来事を題材に次のワークに進めていきましょう。

ワーク2 そのときどんな気分だったのか

次は、その出来事が起きた時の「気分」を書き出します。

気分とは「感情」です。

嫌な出来事にともなう感情は様々なものがあります。

【当てはまるものをしたから選んでみましょう】

怒り、混乱、恐怖、自己卑下、劣等感、ゆううつ、無気力感、ライバル意識、罪悪感、闘争心、イライラ、優越感、恨み、不安感、不信感、心配、孤独感、無力感、かんしゃく、空虚感、焦り、憤り、落胆、緊張感、悲しみ、罪悪感、嫌、憐れみ、疲労感、絶望感、(未練がましく)恋しい気持ち、不全感、義務感、拒絶される感覚、同情心、使命感、敗北感、後悔、猜疑心、羨望、責めたい気持ち、批判、見捨てられた気持ち、寂しさ、甘えたい気持ち、敵視する感覚、自責感、依存感、その他

選んだ感情を書き出してみましょう。複数で構いません。

●入り組んだ感情を分類する方法

感情を時系列で整理して書くのもいいでしょう。出来事の前後いつの感情なのかを明らかにするものです。

①出来事の前からずっとあった気分

②出来事の直前の感情

③出来事の最中の感情

④出来事の後の感情

自分が書いた感情を、この ①~④で分類すると整理しやすくなります。

たとえば、先輩から指示された通りにやったはずの仕事について、上司から「違

う」と叱責されたという出来事については、

①職場ではしょっちゅう感じている「不安」

②上司に呼ばれたとき「怖れ」

③叱責されているとき「恐怖」「混乱」

④その後、自分の正当性について主張できなかった「自己嫌悪」 となります。

①も不快な感情かもしれませんが、①は出来事の前から感じているものなので、その出来事に関係していないかもしれません。

そこで ①を外して ②③④の感情を気分の欄に書きます。

これで出来事とそのときの気分が整理できました。ひとつの出来事でいろいろな感情がわいています。

ワーク3 その気分の程度を記録する。

書き出した感情に重みづけをしましょう。

0から100の数字で表します。

数値の変化を通して、過去と今の状態の変化を把握することが重要です。

【気分の重みを書いてみる】

ワーク4 その時どんな「心の言葉」をつぶやいてるのか

次は、「心の言葉」心の言葉を書き出します。

心の言葉は、頭の中でつぶやいたこと、思ったこと、その状況において、不快な感情が湧いた時の「思考」「考え方」です。

心の言葉は、単語ではなく、「私はNOと言えない、ダメな人間だ。」「私が何かを言ったとしても、どうせ相手はわかってくれないに決まっている」

など文章で表現してください。

その状況での不快な気分は、心の言葉が強く影響します。

心の声の代表例

●「心の言葉」を明らかにする二つの方法

不快な感情は「心の言葉」無しには湧いてきません。

心の言葉がポジティブだったら、感情もポジティブであるはずです。

心の言葉は自動的に湧いてくるものなので、意識しにくいものです。

●二つの方法で「心の言葉」明らかにしていきましょう

①その状態を再体験する。

あたかもその状況が起きているかのように、その場面に身を置いてみる。

②何故そんな感情が湧いたのか理屈で考えてみる。

例えば、送ったLINEが既読にならず不安に感じた時、「何故、既読にならないだけで不安になるのだろう」と考えてみる

【心の言葉を書いてみる】

心の言葉を重みの脇に書きましょう。心の言葉は一つではなく複数で構いません。

その状況で頭の中でつぶやいたことを全部書き出しましょう。

ワーク5 心の言葉はどのように歪むのか

心の言葉がどのように歪むのかを学びましょう。

デビッドDバーンズは、「推論の誤り」の10パターンを提唱しました。

「推論の誤り」10パターン

【推論の誤り①:全か無か思考】

物事を0か100かで考えるような、二者択一的な思考です。

「完璧にできなければ失敗だ」と考えるため、

ちょっとした失敗でも自分を責めてしまいます。

<事例>

今まで順調にノルマを達成していたのに今月はノルマに届かなかった

↓

自分はダメなやつだ。会社にも必要とされていないんだ。

【推論の誤り②:一般化のしすぎ】

一つでもよくないことがあると、

それをすべての物事に当てはめてしまうことをいいます。

<事例>

彼に浮気をされた

↓

男の人はみんな浮気をする生き物なんだ。

【推論の誤り③:心のフィルター】

たった一つのよくないことばかりに目が行ってしまうことです。

現実には一つくらいは良いことがあるはずですが、

それらにはまったく気づかなくなってしまいます。

<事例>

テストの回答を100問中5問間違えた

↓

5問も間違えた自分はダメなんだ

【推論の誤り④:マイナス化思考】

すべてのできごとにマイナスの解釈を加えてしまう考えをいいます。

<事例>

今日は彼氏と会話がなかった

↓

彼氏は私へ興味をなくしてしまったんだわ

【推論の誤り⑤:結論の飛躍】

根拠もないのに、自分にとって不利益で悲観的な

結論を出してしまうことをいいます。

<事例>

仲の良い友達と目があったのに無反応だった

↓

私のことを嫌いになってしまったんだ

【推論の誤り⑥:拡大解釈と過小評価】

自分の失敗や短所は過大に考え、

成功や長所は過小評価してしまう考えです。

<事例>

「この書類間違ってるよ」と上司に指摘された

↓

俺はいつまでたっても仕事ができないダメ人間なんだ

【推論の誤り⑦:感情的決めつけ】

理性ではなく感情だけで物事を決めつけてしまうことです。

<事例>

メンタルクリニックに行ったが、うつ病が治らない

↓

薬を飲んだくらいでうつ病が治るわけがない

【推論の誤り⑧:すべき思考】

「〜すべきだ」「〜でなければならない」

と強く思い込んでしまうことです。

自分で考えた基準で自分を追い込んでしまうだけでなく、

自分の基準を他人に押しつけてしまうこともあり、

相手が自分の思うとおりに動かないと怒りを感じることもあります。

<事例>

部下が始業時間ギリギリに出勤してきた

↓

部下は定時より早く来て職場を掃除するものだ。

始業時間ギリギリに出社するなんて、けしからん!

【推論の誤り⑨:レッテル貼り】

「私はダメ人間だ」というように、

極端なレッテルを貼ってしまうことをいいます。

<事例>

ダイエットしているのに、

我慢できなくて寝る前にケーキを食べてしまった

↓

どうせ私は太っていてダメな人間なんだ

【推論の誤り⑩:個人化】

自分に関係ないはずのことにまで、

自分と関係づけて考えてしまうことです。

すべてが自分のせいのように感じて

罪悪感で自分を責め続けてしまいます。

<事例>

中学生の息子が学校でいじめにあっていた

↓

私が育て方を誤ったばかりに

息子はいじめられてしまったんだ。

私は親失格だ

いかがでしたでしょうか。

以上が10種類の推論の誤りです。

自身の「心の言葉」にはどの推論の誤りがあったでしょうか?

【推論の誤りを書いてみる】

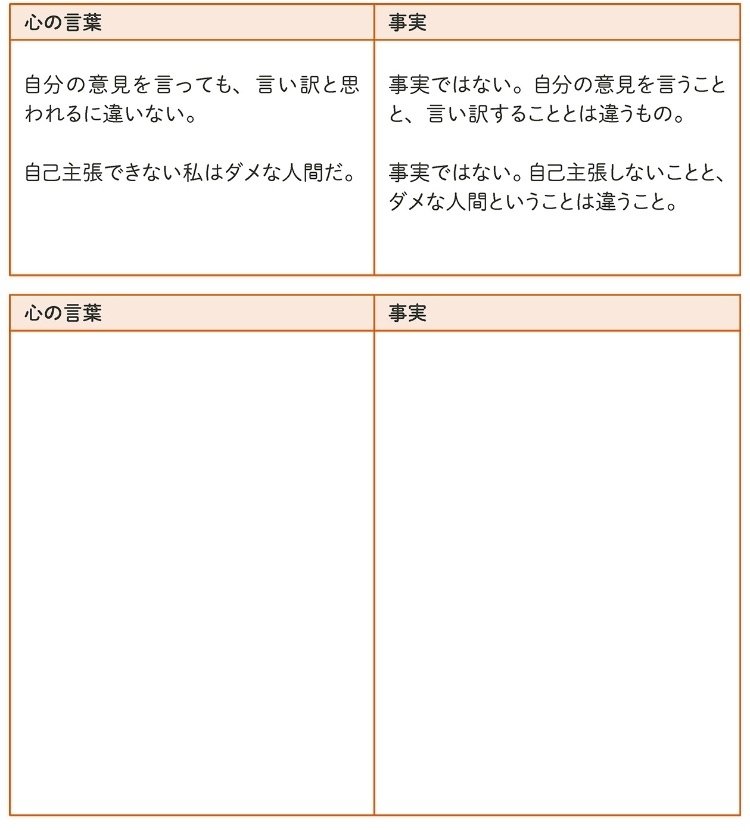

ワーク6 その「心の言葉」は事実だろうか

ゆがんだ「心の言葉」は、不快な感情や行動とセットになります。

「心の言葉」が建設的だと、感情や行動も建設的です。

「心の言葉」のゆがみを理解し、建設的で適応的なものに修正するために、

「心の言葉」に関する事実を考えてみましょう。

●本当なのか、そう見えただけなのか

「心の言葉」を客観的に考え、事実と自分が思ったことを分けて考えてみましょう。

【事実と事実じゃないところを分けて書き出してみよう。】

ワーク7 「心の言葉」に反証してみよう

事実を書いたことで、「心の言葉」を修正する準備が整いつつあります。

次は「心の言葉」に反証しましょう。

●反証とは

反証とは、「心の言葉」が間違っていると証明することです。

そのためにはまず、「心の言葉」を支える根拠を出します。

根拠は、「心の言葉」の証拠を出すようなものなので、実際の出来事をベースに書いて行くと良いでしょう。

すなわち、どういう体験が「心の言葉」を正しいとする根拠になっているかを書きます。

根拠を書き出すと、どのような体験が「心の言葉」を強化し、自分を不快にしてきたのかわかります。

その後、「心の言葉」に反証しましょう。

反証は複数出しましょう。

反証は事実に基づいていることが前提です。

例文のように反証がたくさん上がると良いです。

ただ、「私のことをダメな人間と思う人の方がダメ人間だ」というのはゆがんだ考えであり、適切ではありません。

根拠と反証が書きあがったら、それをよく読み返してみましょう。

何度か根拠と反証を見比べていると、心の言葉の修正につながります。

【根拠と反証を書いてみよう】

ワーク8 「リフレーミング」を活用する。

リフレーミングとは、今までとは違った角度からものごとを見たり、視点や解釈を変えてみることです。

●短所は長所にーーー見方を変えてみる。

同じものごとでも、ある角度からみると短所ですが、別の角度から見ると長所になることがあります。

良いところに言葉を使うことを意識すると、それだけで「心の言葉」を修正することに役立ってくれます。

●焦点を変えるリフレーミングをいくつか実践してみましょう。

あきっぽい →①

いいかげん →②

気持ちの浮き沈みが激しい→③

臆病者 →④

落ち込む →⑤

空気が読めない →⑥

こだわりすぎる →⑦

NOと言えない →⑧

消極的 →⑨

人にいい顔をする →⑩

【解答例】

①好奇心が旺盛

②小さなことにこだわらない

③繊細

④慎重さがある

⑤深く思慮する

⑥自分のペースをくずさない

⑦やり通そうとする

⑧相手を尊重する

⑨一歩一歩進む

⑩協調性がある

いかがでしょうか。リフレーミングすると同じことでも見え方が違ってきます。

それが適応的な「心の言葉」へと修正するヒントになります。

●短所の中に長所を見つけようと意識する

●今の状況の恵まれているところに目を向ける

●今の状況以上に最悪な状況と比較して見る。

などを試すとうまくやることができます。

ワーク9 さあ「心の言葉」を修正しよう。

「心の言葉」を適応的に修正することで好ましい感情や行動につながるようにします。

好ましい結果につながる「心の言葉」を「適応的な認知」と言います。

適応的な認知は、出来事に対して不快な感情を減らすだけでなく、好ましい行動にもつながります。

●無理がない言葉を作ろう

「適応的な」、「新しい心の言葉」を考えて書いてみましょう。

そう思うには無理がある表現や極端な表現は避けましょう。

例えば、

「自分の意見を言っても、言い訳に思われるに違いない。」

という「心の言葉」を

「自分の意見を言うことはいいことだ」

と修正するのは難しいかもしれませんが

「自分の意見を言ったからといって、言い訳と誤解されると限らない。むしろ好意的に受け取る人もいる」

だったら無理がないかもしれません。

修正にはバランスが必要です。

バランスのいい考えを目指します。

「新しい心の言葉」は自分が納得できる程度の表現にしてください。

「新しい心の言葉」を書き出したら、最初の出来事をイメージしてください。

その場面に身を置いたつもりで、新しい心の言葉を数回言葉にしましょう。

そして最初に感じた感情の重みがどれくらいに変化したか書き入れましょう。

数値が下がっていたら成功です

【新しい心の言葉を書いてみよう】

ここまできたら、あとは日常生活の中で、それを意識して繰り返していきましょう。

次回は「心の言葉」のさらに深いところを修正していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?