哲学#005.心とは何か。

前稿で、「幸せ」とは、人に幸せになってもらいたいと思えるその「心」そのものなのだと述べました。

人間にとって「心」は大切なものです。「心ない人」は人間ではないと表現しますね。

では、なぜ心が大切なのか、「心ある」とはどういうことなのか、そう考えていくと、心の世界の奥深さに気づかされます。

心について、それを喜び、怒り、悲しみなどの感情ととらえる人も多いですが、それは単純すぎると思います。

心というと、自分の内面を見つめることで見えてくるととらえがちですが、それも違うと思うのです。

「物心がつく」という言葉があります。人に心が芽生えるのは、世界が自分中心にまわっているのではなく、自分の思い通りにはならない他者という存在が認識できたころです。

そこで人は、自分の思い通りにならない他者に、自分の心を伝えようとするようになります。つまり、他者という存在を認識できるようになった瞬間に、そこに「自分(私)」が現れてくるのではないでしょうか。人は他者との関係があるからこそ、「自分」というものがわかってくるのだと思います。

心とは、「自分と他者との間にある」といってもいいと思うのです。

それで、自分と他者の間にある心の「価値(意味)」とは何かと考えてみると、心は「通じる」ということが重要だということがわかってきます。心は通じるからこそ「価値(意味)」があるのではないでしょうか。

道元の記した仏教思想書『正法眼蔵』に「他心通(たじんづう)」という言葉が出てきます。「神通力」のひとつで、他人が心に思うことをわかることができる力のことをいいます。

神通力というと、スプーン曲げとか空中浮遊のように「他人の心を見透かす」超能力のことのようにとらえる人も多いですが、そのような力のことではありません。

たとえば、私たちが「あの人は通だ」と言うときの「通」とは、その道に精通している達人のことです。

その道に精通するとは、徹底的にその道にこだわり掘り下げていくことです。仕事でも趣味でも、いいもの、納得できるものを追求していく経験をしたことのある人は多いと思います。そのような過程のなかで、同好の志と出会い話が通じ心が通じたときの心地よさを体験したことのある人も多いでしょう。

たとえば、映画『みんなのいえ』【※1】。この映画は、ある夫婦が家を建てることになり、設計は大学の後輩のインテリアデザイナー、施工は妻の父親(棟梁)に依頼したことから起こる騒動を描いたコメディです。モダンな洋風の家にしたいデザイナーと、昔ながらの和室にこだわる棟梁、意見が合わないのはあたりまえかもしれません。しかもそれぞれがプロ・職人としての頑固なまでのこだわりがあるから厄介です。お互い、徹底的に自分のこだわりを押し通します。つまり「通」同志の闘いです。

ところが、この衝突してばかりのふたりが、それこそ命がけと言ってもいいほど激しくぶつかりあっているうちに、闘いを通じて、お互いのこだわりの筋道を理解しはじめます。「なぜ、こいつはここにこのタイルを使いたがるのか」というようなことを理解していくわけです。

で、最後はふたり肩を並べて座り「いい家ができた」と遠くを見ながらしみじみと語ることができるようにまで仲良しになります。心が通じたわけです。

なぜ心が通じたかというと、こだわりを通じて心が「経験」してきたことをお互いに推測することができたからなのだと思います。相手の気持ちがわかるということです。つまり、共感するということです。

これこそが、「他人が心に思うことをわかることができる力」で「他心通(たじんづう)」という「神通力」だと思うのです。

人は「思いやり」という言葉を簡単に発しますが、ほんとうに意味のある「思いやり」を発揮するには、「心の経験」が必要なのだと思います。

たとえば、意味のあるこだわりとは、単なる自己中によるこだわりとは違います。そこには他者に通じ共感できる「普遍的な価値」がなければなりません。

映画『みんなのいえ』で敵対していたふたりが共感できるレベルに達することができたのは、それぞれのこだわりが自己中のものではなく「普遍的な価値」ともいえる他者のために「いいものをつくる」というこだわりでした。

映画のなかでふたりが共感したと思われる次のようなセリフがありました。

「手間をかけるというのは、そんなに無駄なことなのか」

これには私も共感しました。これも「普遍的な価値」なのではないでしょうか。

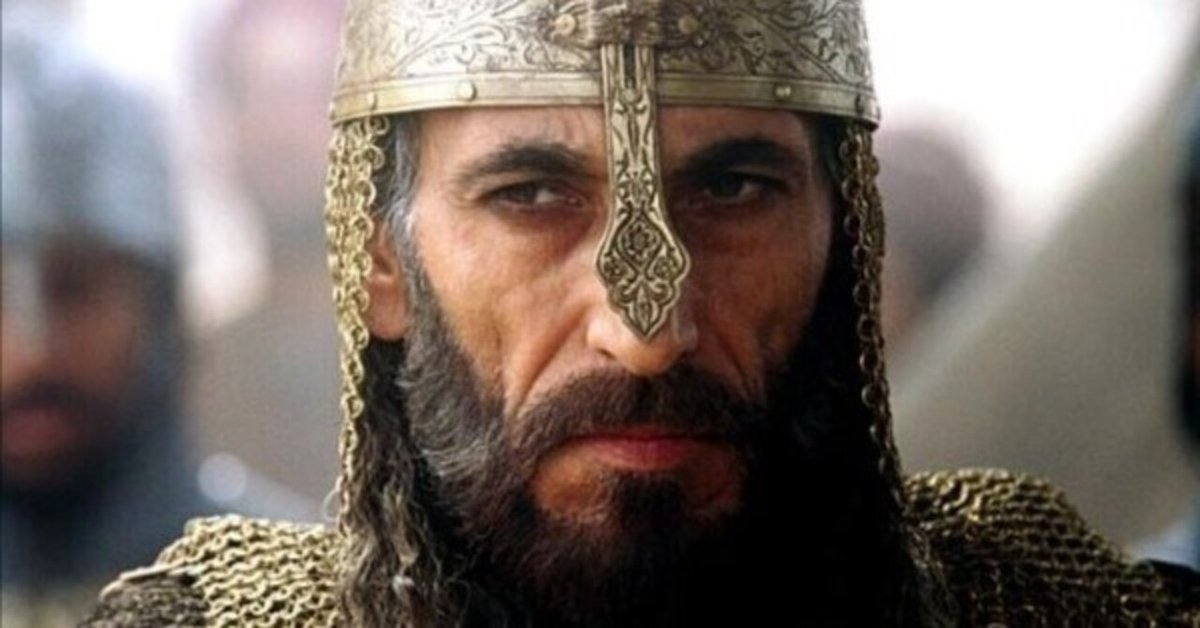

「普遍的な価値」を考えさせられる映画としてはリドリー・スコット監督の『キングダム・オブ・ヘブン』【※2】もお薦めです。舞台は12世紀のエルサレム。キリスト教徒とイスラム教徒の聖地(エルサレム)を巡っての争奪戦の様子を描いた映画です。周知のとおり、争奪戦は21世紀になった今も続いています。

主人公はキリスト教徒側の騎士でエルサレムの防衛をまかされた青年バリアン。彼の父親は「エルサレムは良心に満ちた『Kingdom of Heaven(天の王国)』であるべき」として、それを守る使命を息子に託して亡くなりました。

バリアンがフランスからたどり着いたエルサレムは、キリスト教徒側のエルサレム王ボードワン4世とイスラム教徒側のサラセン王サラディンとが和平を結び、あらゆる宗徒に開放された聖地でした。

平和を保っていられたのは、ボードワン4世とサラディンという歴史に残るふたりの賢人の存在があったからです。

このふたりは、十字軍の全史を通じて「教養ある高貴な英雄(聖人)」としてその名を残しています。

ところが、いつの世も変わらないものなのでしょうか、戦争で儲けて富と利権を目論む連中が十字軍を利用してボードワン4世とサラディンが戦うよう仕掛けていくわけです。

結局、ボードワン4世の配下にいた連中が和平協定を破りサラセンの隊商を奇襲するなどしてサラディンが軍隊を送らざるを得ない状況をつくってしまいます。

和平を望むバリアンは富と利権を目論む連中とも戦わなければならないし、キリスト教徒側の民を守るためにサラディン軍とも戦わなければならないという複雑な試練を命がけで切り抜けながら人間として成長していきます。

ボードワン4世は「ハンセン病」に冒され、銀製のマスクで顔を隠さなければならないほど病状が悪化し、思うように指揮をとることができない状態でしたが、自分が立ち上がってサラディンと和平交渉をしなければならないと決意し、病を押して戦場へ向かいます。

ボードワン4世とサラディンはお互いの陣営の中間に歩み寄ります。「自分の民を無意味に傷つけたくない」というのは、両者に共通する価値観だったため、ふたりの心が通じ、戦闘は回避されるのです。

ところが、残念なことにボードワン4世は間もなく病死してしまい、再び厄介な配下たちが動き出し、またサラセンの隊商を奇襲してサラディンを挑発してしまいます。ボードワン4世の遺志を引き継ぐ決心をしたバリアンでしたが、しがらみでやむなく選ばれた新しい王は厄介な側の人間だったため、彼らの愚行を封じることができず苦慮していました。サラディンは協定違反に抗議の使節を送りましたが、新しい王は使節の首をはねるという対応だったため、もはや和平協定にとらわれる必要はないと判断し、エルサレム奪還を決意します。

そうなるともう止められません。激しい闘いの末、富と利権を目論む連中は滅ぼされていきましたが、バリアンはまだエルサレムが「天の王国」であることを諦めることができず、エルサレムの民を率いて頑張りますが、圧倒的なサラディンの軍隊に勝てるはずもなく、これ以上民を死なせたくないという思いからサラディンに交渉を求めます。

サラディンも無意味に民を死なせたくないという思いは同じですから「エルサレムを明け渡すなら、キリスト教徒の兵士と民をひとりも殺すことなくヨーロッパへ無事に帰す」と言います。

バリアンはそれが本当に実行できるのかどうかいぶかりますが、サラディンは速攻でこう言います。「信じられないのか? 私はサラディンだ」と。

この言葉が説得力をもつところが、サラディンの凄いところ。彼はそれまで積み重ねてきた行いの結果、真に「信頼」される人になっていたのです。

で、別れ際にふとバリアンが「あなたにとってエルサレムの価値とは何だ」と問いかけます。するとサラディンは「Nothing(無だ)」と即答します。そして少し行きかけて振り返り「Everything(全てでもある)」と言って去っていきます。

深いです。この言葉に心を動かされる人も多いのではないでしょうか。

この微妙な意味は、仏教でいう「空」に通じるところがあります。「空」は「無」と解釈されることも多いですが、「空」とは「無」という場にエネルギーを注ぐことで「有」を生み出す「構造」のようなものと解釈されることもあります。

私は後者の考えで、バリアンはエルサレムをめぐる闘いのなかで、自分を成長させる経験を得たと解釈しました。【※3】

その後、陣地に戻ったバリアンも何かを悟ったように自分の頭と胸をさし「聖地はここと、ここにある」と言うのです。

そうです。この映画のメッセージは「エルサレムというただの土地に、いったい何の価値があるの? ほんとうの聖地(価値)は、人の心の中にあるのではないの?」ということなのでした。

まっとうに考えてみれば、宗教上いくらエルサレムという土地に価値があるという「建前ルール」があるとしても、そのために、人の命がおろそかにされるのは本末転倒だということぐらい簡単にわかることなのではないでしょうか。

12世紀の当時でも、そのことに気づいていた人はいたのです。それもキリスト教徒側とイスラム教徒側の双方に。

バリアンもサラディンも弱者を思いやる心を持ち、自分の兵を無駄死にさせるようなことは決してしません。最小限のリスクで、最大限の効果を上げるように努力する策士です。

ふたりは敵同志として闘うことになりましたが、闘ううちに双方のこだわりを知り心を理解し合うようになります。お互い一歩も譲れぬ攻防が続いた末、兵士や民が全滅するまで闘うのは無意味と考えたふたりは和平への道を探ったのです。

現在のエルサレムの状況を考えると、和平など夢物語のように思えますが、当時はなんと和平が成立したのです。

これは、バリアンとサラディンの心が通じたからこそ実現できたことだと思います。私はその事実に、素直に感動しました。そして、その史実を映画にして世界に広めようとしたリドリー・スコット監督にも感動しました。

心というものの醍醐味は、そのような局面を迎えたときにあるものなのではないでしょうか。つまり心は、人と人との関係性のなかで、何かを成しとげる「力」なのだと思うのです。それこそが、無意味な「建前ルール」を破っていく力なのだと。

心が通じるという現象は、自分の中に豊かな心の世界を持ち、多くの心の引き出しをもっていなければ実現できません。その心の世界とは、誠実に道をたどって行かなければたどり着くことができない聖地だと思うのです。

誠実とは、他者との関係性のなかで、自分は何をどうしたらよいか、真剣に考えることです。そのような心の関係性こそが「いのち(力)」というものなのだと、この映画を観てあらためて思ったのでした。

教養、感性、思考、そして経験。すべてを総動員して心の王国を築いてみませんか?

【※1】『みんなのいえ』(2001年/日本)監督・脚本:三谷幸喜

【※2】『キングダム・オブ・ヘブン』(2005年/アメリカ)監督:リドリー・スコット

リドリー・スコット監督の得意技、美術と映像の美しさは、それだけでも一見の価値があります。当時を精密に再現した城壁や戦闘テクノロジーも圧巻。特に投石機のシーンは素晴らしいです。地上戦の様子を俯瞰で見せるところも迫力です。また、それに劣らず、ボードワン4世役のエドワード・ノートンとサラディン役のハッサン・マスードの演技が素晴らしいです。ノートンはライ病が悪化した顔を隠すため仮面を被っている役なのですが、体と声だけであれだけ演技できるものなのかと感心しました。マスードはシリアの俳優ですが、とにかくすべてが格好いいです。イスラムの名君という役どころの説得力抜群。千両役者とはこういう人のことを言うのでしょう。シリアにも凄い俳優がいるものです。また、当時のイスラム圏の文化レベルの高さも再認識させられます。よくよく考えてみれば、ギリシア哲学を後世に残す努力したのはイスラム圏の文化人なのでした。

【※3】「無」の問題はとても奥深いものがあるので、いずれ稿を変えて考察してみるつもりです。

利害を越えた究極の目的を人と共有する時、初めて心のままに生きることができる。人生から教わったことだが、人を愛することの本質は互いに相手を見ることではなく、共に同じ方向を見る中にあるのだ

心があるからこそ、利己を離れることができる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?