変哲もなく、非凡なバンド―999

ヴァイブレーターズ、エディ・アンド・ザ・ホッドロッズそして、今回取り上げたい999。これら3バンドのいずれも、ほんの一部の作品しか知らないし持ってもいない。だからいい加減なファン―ファンと言っていいのか心もとないがーである。それでもその活動は気になり、Yahoo!なりX―今はTwitterではないのだね。何故か判らぬが凍結になり、再登録してからはほとんど利用していないが―なりでその名を眺めることをしてしまう。へえ、こんな作品が出ていたのかと、もう何年もー場合によっては何十年も―前に出た作品の存在を知って、さらには新譜も見つけ、ちゃんと活動―そうI‘m aliveだ―しているんだねと、勝手に一人で喜んでいたりする。

彼等はいずれも70年代イギリスの、パンクの流れの中から登場してきたのだが、みなロックの歴史の中で重要視されないというか、たとえばピストルズやクラッシュと比べるとぐっとランクの低い存在として扱われているようである。ピストルズやクラッシュは知っているが、「ん?999?知らないね」あるいは「名前はどっかで聞いたことあるかな?曲は知らない」、と言った反応が大方であろうか。大ヒットと呼べるほどのヒットを飛ばしたのはロッズくらいで、そのロッズでもヒットしたのはほんの一時であったから、キャリア全体を通じて大々的な成功をしなかったことも共通している。それでいて3バンドとも70年代当時はメジャー・レーベルからレコードが出ていたわけだから、まるっきりオブスキュアでもなかったわけで、どこか中途半端な立ち位置である。

そんなことは私にとっては重要ではない。世間で売れていようがいまいが、私自身が気に入らなければ何にもならない。売れていなくたって、私が気に入れば、それでいいのである、とふんぞりかえりつつ、さてと襟を正して改めて以下のように考える。―売れていなくてもいいのであるが、問題なのは、レコードなりCDがろくにプレスされず、あっという間に廃盤となってしまい、しかも今日の配信サービスにも対象にならなくて聴くのに難渋することなのである、と。999はYouTubeで今では大体の作品を視聴できるから恵まれている方なのであろうが、全てというわけではない。

配信は確かに利用が楽だし、保管の手間が省けるが、ビジュアルと皮膚感覚の点で大いに問題がある。音楽は聴くだけではいけない、そこにはジャケット、歌詞、さらには作品を手に取る感覚―視覚+触覚―も重要なのであって、今日の音楽の在り方はあまりにもインスタントになり過ぎてやしないか・・・・と、かつても述べたが、999の、特に初期の作品はビジュアル面でも重要だと考える私としては、どうしてもこの方面に思考が行ってしまうのである。

閑話休題。話の内容がバズコックスやイーターの稿と重複してしまうが、行きがかり上仕方がない。999の名を初めて知ったのは、『ミュージック・マガジン』86年6月号のパンク10周年特集においてである。

『ミュージック・マガジン』でも取り上げられるくらいなのだから、立派にメジャーだよなあと、今の私はつらつら考える。というのも、ここでのリストの中にはヴァイブレーターズもロッズも掲載されていないからである。 だが86年当時の私は、999には関心が向かなかった。欲しいレコードが山のようにあり、これで国内盤が流通していれば食指は動いていたのだろうけれども、999のレコード―そう、86年当時はCD化された旧譜は極めて少なかったしCDの流通量そのものもまだまだ少なかった―はことごとく廃盤であった。輸入盤店でも、私の地元の店には999はまるっきり置いてはいなかった。だから普段彼らの事は意識されることなく打ち過ぎて行ってしまったのであった。

私が999をはっきり意識することになったのは別の雑誌を手にしたことによる。同じ年の年末、もうあと数日で新年という時であったように思う。地元吉祥寺にあった、今は亡き中古レコード店―名前は忘れた―に置いてあった『MUSIC ZONE VOL.1』と名付けられた雑誌である。早稲田大学ロック研究会ユーテラス、という組織が発行にあたったとされるこの雑誌の来歴について、私は今に到るまで何の情報をも持ち得ていない。名前からして早稲田のサークルが自費出版したのではないかと想像することしかできない。

雑誌の特集は、やはりパンク10周年に合わせたのであろう、パンク、厳密には70年代ブリティッシュ・パンクとその周辺がテーマとなっていた。詳細について今回は触れないが、『ミュージック・マガジン』では触れられなかったアーティストがたくさん掲載されていた。その大半の名や作品名を私は聞いたこともなく、圧倒されかつ興奮したものであった。999も紹介されていた。だがその紹介のされ方が、パンク初心者の私を戸惑わせるものがあった。「DOCUMENT “PUNK”」と題された、総論というべき論考と、各バンドのレコード評それぞれが異なる論者によって述べられていて、同じ雑誌内でも論者によって999への評価がずいぶん異なるように感じられたのである。

総論では、パンクにもいくつかの類型があるという指摘がされ、その1つとしてパワー・ポップについての考察がされ、999が代表として挙げられているのだが、筆者のパワー・ポップ観が、私にとっては肯定的に取られていない書き方であり、その流れから、999も一段下のレベルというニュアンスで語られていると思われた。証左のために煩を厭わず当該の文章をここに抜き出してみよう。

「Power Popは“Punkの直接的影響を受けたれい明期のNew Wave”と定義できるが、実はPunk以降のミュージック・シーンに対するNew Waveという総称が定着するまでの間プレスが宣伝文句として利用していた用語に過ぎない。だからこの三者を厳密に類別すること自体無理があることをあらかじめ断っておくが、ただ狭い意味でPower Popを捉えた場合、要するに例によって余り利巧とは言えないパンク・バンドが新しい方向性をポップさに求めたところ、他のバンドも同じようなことしか思いつかなかったので、似たようなB級ギター・バンドがぼこぼこできてしまって何となく一つのムーブメントのようになった、と解釈しても間違いではない。と言っても、そのものおじしないB級ノリは明らかにPunk以前には見られなかった特徴的なものであり、不器用ではあるが決して開き直りではない思い切りの良さと一途さを持ったそれら一連のバンドには、たとえ7インチ一枚で消えていったどうしようもない下手クソな連中でさえ、切り捨ててしまえない味があった。・・・・そうしたことを念頭に置いて最もPower Pop的だったのはThe999だろう。活動は結構長いにも関わらず、馬鹿の一つ覚えのように“速い曲なら皆パンク”的発想に基づいたひたすら明るいポップスに徹する姿勢は、もう見事としか言いようがない。・・・・典型的過ぎてほとんどお笑いの域に達しているので特殊と言えば特殊かもしれないが、・・・・どことなく情けなくて何とも言えない味がある」[1]

雑誌の後段では別の論者による、999の紹介欄があるので、それも引用しよう。

「ロンドン・パンクの中堅どころといった感のあるこの999(Nine Nine Nine)は、’77年に結成されたグループである。

「彼等の展開するサウンドは、主としてビートの効いたスピード感あふれるロックン・ロールだが、その演奏能力の高さは彼等が一連のパンク、ニュー・ウェーブ・バンドの中でも傑出したテクニックの持ち主であったことを示している。それもそのはずで、実際に彼等の経歴を見てみると、その前身はあのIan Duryの在籍したKilburn & The High-Roadsだというから、ギターを持って二週間でステージに立つといったそんじょそこらのポッと出のパンク・ロッカーとはわけが違う。そこで彼等のテクニシャン振りにも納得がいくわけだが、惜しむらくは日本で今ひとつなじみが薄かったことだ。サウンドといい、ルックスといい、もう少し注目されてもよかったのではないだろうか。まあ確かにアイドル性となると疑問だが」[2]

当時、私はこの2つの文章を読み、どう解釈してよいのかと困ってしまった。パワー・ポップとは中身の薄い、取るに足らぬ音楽なのか、そして999は馬鹿の一つ覚えな、お笑いの対象となるバンドなのか、いや、腕達者なバンドであろうからそんなに酷くは・・・・、と。何を下らぬことを、論より証拠でレコードをさっさと買って聴くがいいと言われるのがおちであろう。その通りであるし、他人の論評に左右されているのは愚かでもある。999への興味が俄然かき立てられ、試しに1枚と思いつつ、二の足を踏んでしまった。当時の私は年がら年中金欠で悩んでいた。月末になると決まって財布の中身はスカンピンになり、毎日の飯代にも事欠く有り様であったから、できるだけレコードは中古で済ませていた。輸入の新品の場合は1枚2000円未満と決めていた。総体的に輸入盤は国内盤よりもずっと安かった。上手くいけば1枚新品が1300円くらいで、地元では買えたのである。先にも記したように999のレコードは、地元の輸入盤店では全く見かけなかった。一度か二度、廃盤となっていた国内盤が中古で売っていたりもしたが、プライスカードを一目見るなりラックに戻すのが関の山であった。新宿や池袋の輸入盤店でも、ごくわずかに置いてあるだけで、しょっちゅう欠品になったうえ、値段も2000円を優に超えていた。貧乏などケチ野郎であった私は、ついつい999のレコードは手に入れぬまま、さらに2年余りをやり過ごしてしまったのである。

999の音を最初にようやっと聴いたのは、89年の春先である。いやひょっとしたら正月明け位であったかもしれない。その時期にも1枚か2枚レコードを買った記憶がぼんやりとあるからだが、その中に999があったと言い切れる自信がない。新学期になる前に聴いていたのは確かである。春先に、より多くのレコードなりCDを買っていたし、その中にはより値段の高いものも意識して買っていたから、その時期ではなかったか。大学が春休みの最中で、バイトにより一層の時間を割くことの出来た時期であり、フトコロがあったかく、サイフのヒモも緩みがちになっていたということもあった。新学期になったら4年に進級となり、就職活動をしなければならぬので、今のうちに買いたいものを、値段が張るものでも買っておこう、という気になっていたから目につくものを、大げさに言えば手当たり次第に買っていた。店の名は新宿にある新宿レコードであったことは憶えている。店でつけてくれるビニール袋がジャケットにやさしい大きめのサイズであるのがこの店の特徴であったから、憶えているのである。

帰宅して針を下ろしてみたら、仰天した。2年あまり前に活字で読んで抱いた戸惑いは、一気に打ち砕かれた。裏切られたと感じた。もちろん、いい意味で、である。エネルギッシュなビート、メタリックなギターにとっちゃん坊や的な声。ジャケットに映るメンバーのルックスとのアンバランスさ(?)も、この時は逆に新鮮であった。歌詞が載っていなかったから、どんな内容の歌なのか判らないのは残念だったが、そのマイナス点を補って余りある音であった。どの曲もご機嫌だったが、とりわけすごいと感じたのが「ノー・ピティ」である。眼前にある物をフッ飛ばして爆走していくかのような凄まじいスピード感。この曲が世に出たのは77年[3]だが、80年代に登場してきたハスカー・デューやスナッフを先取りしていると思うほどに、そのスピード感は強烈な印象を私に植え付けた。999の1stアルバムが、ヘビロテでターンテーブルに回ることになったのは必然であった。

999を全く知らないで、いきなりこれを聴かせたら、どこのメロコア・バンドかと驚くのではないか。〔4〕

ノー・ピティ

ノンビリしてる時間はないのさ

しんどいことになったが、乗りかけたことだしな?

新しい女、名前はスー

じきにこっちに来るぞ

おまえのやり口なんぞ、気にもなんねーよ

俺のほうかい?サリテールってとこかな?(salitaire-一人でやるトランプゲーム)

アタマがブチギレタときには

独りでいた方がいいってもんさ

おまえはさぞがっくりだろうな

俺たちはこうなのさ。同情なんて用なしさ

勝手にやるがいい、俺の事なんかいいだろ?

気ままに自由が一番さ

さっさと決めようぜ。さくさくやるこった

ぐずぐずしてたら、もっとしんどくなる

おまえマジなら、態度で示せよ

おまえと俺、どっちもどっちだよ

手柄は俺がいただくよ

これが俺の答えさ

腹を割って話してみせろよ

自分を晒して、なんぼだろう

どう思われたって、なんてことはない

俺の手の内はちゃんと見せてるんだ

ほんとのことを知りたいだけさ

もめたのは必然だろ

だっておまえが、やらかしたことなんだから

今はネットでいろんなバンドの歌詞が手軽に閲覧できる。いい時代になったものである。であるから今回、「ノー・ピティ」の歌詞をゆっくり読み直してみたところ、世間で流布(?)されている「ひたすら明るいポップス」をやるバンドではないのだという、私が21歳の時に抱いた所感は間違っていなかったと思った。上の訳にしたのは、女を巡る奪い合いとして読んでみたからだが、そうではない、純粋に人と人との軋轢を描いているとも解釈できる。つまり多義的な読み方が可能な曲なのであってしかもシリアス、決してお気楽路線のバンドではないのである。

こうして3日と開けずに、時には日に5回も6回も999を聴くようになったのであるが、他のアルバム、例えばセカンドの『セパレーツ』やUA―ユナイテッド・アーティスツ―時代[5]のシングルを集めた『シングルズ・アルバム』には手が伸びなかった。何故なのであろう。バイトやら就職活動やら大学での卒業論文やらで心身に余裕がなかったから。相も変わらす金欠であったから。いずれも当てはまるであろう。だが今こうして振り返って見ると、大学を卒業する少し前から、だんだんとロックを聴くことが少なくなっていったように思える。時代がレコードからCDに移り変わっていく中で、10代の時のように熱心にレコードなりCDなりを買い求めることは、次第になくなっていった。大学を出て就職し、自分の時間がまるっきり無くなり寝る時間すら満足に得られなくなってからは、その動きはさらに、劇的に加速した。やがて唯一持っていた999のレコードも、聴かなくなった。91年、突然日本で999のCDが1枚出て、その時は買いもとめたが数回聴いただけで、その後は棚の奥にしまいっぱなしになった。週に一度の休みにたまたま寄ったレコード店で、999のライヴ・ヴィデオ―そう、ヴィデオ・テープさ―が投げ売りされているのを見て、ああ安いわいと買って家に帰り、「ニック・キャッシュもガイ・デイズも、デブになったなあ」としみじみ観ているうちに寝コケてしまったりした。ヴィデオの方は、引っ越しなどのゴタゴタがあったせいか、いつの間にやら失くしてしまった。

失くしてしまったヴィデオも、いまではこうしてYouTubeで閲覧が可能となった。しかしパンクの時代が過ぎ去った後でも、こんなに気合の入ったステージングを見せていたのだ。なお、ベースはオリジナル・メンバーではない。

90年代のたぶん前半。携帯電話が普及する直前の時期だったと記憶しているが、渋谷のHⅯⅤで999の1stがCD化されていたのを知った。ボートラがけっこうたくさん入っていて、レーベルはニュー・ローズであったかファン・クラブであったろうか。私はしばらくそれを手に取っていたが、レジにはもっていかず棚にしまった。買ったところで、又数回聴いて、あとは・・・・と、そのまま家に帰った。ⅭⅮを聴くよりも早く帰って横になりたかった。あの頃の私は、音楽よりも休息だった。ではなぜCDショップにいるんだよと突っ込まれるであろうが、おそらく、そうおそらくだが、心のどこかで、あの頃の、一途にレコードを求めて聴きまくっている自分のパッションを取り戻したかったのだ。このまま干からびていく自分に抗いたかったのだ。しかしできなかったのだ。

あれからずいぶん長い時間が経った。

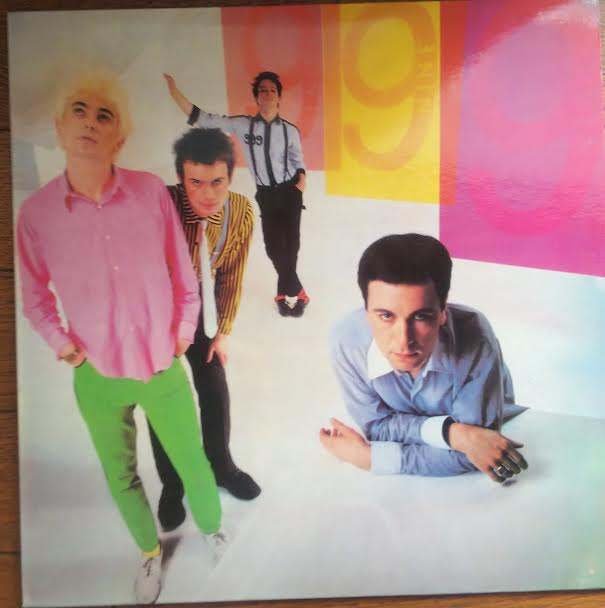

去年、家のガラクタを片付けている中、押し入れの奥から出てきた、のほほんとして―決して能天気、という意味ではない―、カラフルなジャケットをまとった1枚のレコードがあった。

「・・・・これなあ」

何十年と会っていない友に思いもかけずに再会したような、どこか気恥ずかしくもほのかに温かいものを感じつつ、レコードをターンテーブルに移した。ノイズまみれのビートが響いてくる・・・・すると、突然

「ぷ!」

「・・・・んだよ、針飛びかよ」

もう一度、手に取ったレコードには無数の傷と、埃がべっとりと貼りついていた。

「ずいぶん、聴いてなかったもんなあ」家じゅう探し回って、レコードブラシとスプレー式クリーナーを見つけた。まだ捨てずに置いてあったのである。埃をふき取った後、再びターンテーブルに乗せる。今度は針飛びをせずに済んだ。ノイズは相変わらずだったが、その狭間から聞こえてくるのは、ちゃんと「あの音」であった。永遠の過去性を、頑なに拒絶した音であった。今日まで生き延びた私に与えられた慰撫の音に感じられた。

「これなんだよな」

もちろん、かつてのように「ミー・アンド・マイ・デザイア」を、「アイム・アライヴ」を、「ノー・ピティ」をがむしゃらに聴き、のめり込むことはできない。それでもここにある音はしっかりと今、私のいる場で鳴っているのである。それがわかることが、私には尊いことなのである。そして、999のレコードを聴くことは、今の私には心地よいのである。

最初の話に戻るが、ネットにはびっくりするほどたくさんの999名義のアイテムが出ている。特にびっくりしたのは、すでに70年代に日本でもシングルが発売されていたことである。[6]バンドの経歴についても、今はウィキペディアを開けばちゃんと―英語版で、読むのに苦労するが―載っている。私設ウェブ・サイトー管理人は音楽ジャーナリストのようである―まである。先に999は意外なほどにメジャーだと記したが、想像以上に人気のあるバンドなのであろうな、認識を改めなければならないであろうな、と思っていたりもする。[7]

『ライヴ・アンド・ラウド』から。元々は『セパレーツ』収録曲だが、このギター・リフに緩急のメリハリ。999は断じて「利巧とは言えない」バンドではない。そして「馬鹿の一つ覚え」なバンドではない。[8]

くどいがもう1曲。ニック・キャッシュとガイ・デイズは一段とデブになった。おまけに2人ともツルッパゲ。しかし飛び出してくる音は元気いっぱいだ。私は素直にうれしい。そして楽しい。

追記:ニック・キャッシュは1950年5月6日、ハンプシャー州ゴスポート生まれだという。ビートルズの衝撃をまともに食らった年代であり、パンクの世代とその前の世代の、ちょうど中間に位置する人である。ちなみに、ピート・シェリーは55年4月17日生まれだから、5歳年上ということになる。999はパンクとして売り出したからこの辺のことは見えにくくなっているが、まさにビートルズら60年代ロックの遺産を十分に吸収し、そこにパンクの時代のスピード感を上手くブレンドさせたのだ、と解釈することは十分に可能だろう。999のデビュー・シングル「アイム・アライヴ」が出たのは77年7月―8月、9月という説もある―だから、キャッシュはこの時点ですでに27歳。当時の他のパンク連中と比較してはるかに成熟した香りがするのも、むべなるかな、と思うのである。

[1] 芳月尽「DOCUMENT “PUNK”」(MUSIC ZONE編『MUSIC ZONE VOL.1』、早稲田大学ロックユーフラテス、1986年、所収)、7-8ページ。

[2] 前掲書、19ページ。

[3] 「ノー・ピティ」はアルバムに収録される前の77年10月にシングルB面としても発表されていることを、つい最近知った。

[4] 77年の録音されたライヴには、このほかに「ジャム・ミー・アップ」という、さらに爆走する曲もある。ただこうしたスピード命な曲を収録したアルバムはこの後、98年の『テイクオーバー』を除いて見られなくなる。なお「ジャム・ミー・アップ」は、『テイクオーバー』に収録されることになる。

[5] これも最近認識したのだが、バズコックスにドクター・フィールグッドも、同じレーベル・メイトであった。当時のUAは所属タレントを選ぶ能力に長けたレーベルであったと言いうるであろう。

[6] キングレコードから「エマージェンシー」が出ていた。ちなみに同時代、バズコックスのシングルは、国内では出ていなかったはずである。このことは999が日本の売り手側からはそれなりに(?)―しかしきわめてわずかな期間であったが―注目されていた傍証になるのではないか。

[7] ついでながら、999は94年に来日もしていた。需要がなければ、はるばるイギリスから来ることもないわけである。ただ、バント側にも初期の頃から海外進出しようとする志向が強く、積極的にアメリカをツアーした最初のブリット・パンク・バンドであることはウィキペディアでも指摘されているし、音楽性に非イギリス的~アメリカ的傾向を多分に有していたことも与っていたことはあろう。ニック・キャッシュは94年の来日時に、以下の発言を残している。「・・・・僕らは前もってファンにアメリカ・ツアーについて尋ねたら、大歓迎されたよ。大体アメリカ進出を蔑視するなんてのは、プレスが作り上げたデッチあげさ。いざ多くのバンドがアメリカで成功しイギリスに富をもたらすようになったら、アメリカ蔑視を恥ずかしく思い、取り消すようになったじゃないか。そもそも音楽って、万人のためにあるものだと思うね」(『DOLL』№85、1994年、28ページ)

[8]999のアルバムは、現在全てを入手できる状況ではないが、YouTubeを駆使すれば、どうにか全アルバム―全曲ではない―の聴取は可能である。改めて順を追って聴いてみると、かなりの振幅を見せていることがわかる。特に80年代の諸作は、パンク・ムーヴメントの退潮~999自体の人気低迷への意識もあって―この辺はニック・キャッシュも認める発言を複数のメディアで残している―劇的に音の傾向を変えたりもしている。80年代初頭は、変化することがパンク畑出身のアーティストの中で、一つのトレンドだったと言えるのかもしれない。