【イベントレポート】国語辞典ナイトに潜入!

今回は「国語辞典ナイト」というイベントの参加レポートをお届けする。

普段は校閲者として働いているため、勉強の一環として参加してみたところ、想像以上にニッチで熱い世界が広がっていた。(ライティングチーム 島崎綾子)

たいていの本は、読まれるために書かれている。読者としても、できることなら全部を読み通したいと思っている。だが中には、読み通されることを前提としていない本がある。それが辞典だ。「読む」というより「引く」ものであるし、まさか全てを読みたいとは思わない。

だがここに、辞書を愛読する集団が居る。この集団が何やら夜な夜な会合を開いているという。そんな噂を聞きつけて、その現場に潜入してみた。

◆国語辞典ナイト9~平成最後の国語辞典ナイト

2019.4.14 18:30-21:00

渋谷・東京カルチャーカルチャー

http://tokyocultureculture.com/event/general/27314

すでに9回目の開催となるこのイベントは、三省堂国語辞典の編纂者である飯間浩明氏らがメインパーソナリティーを務め、国語辞典ファンとの交流を楽しむものである。今回は「平成最後」と銘打っているだけあって、「国語辞典の平成史」をたどりながら、懐かしのあんな辞典やこんな辞典を振り返っていく充実した内容である。登壇者は膨大な知識量に裏打ちされたパワポを駆使し、国語辞典への深い愛を披露する。(ちなみに参加者は撮影OK、拡散推奨とされている)

だが目玉はそれだけではない。なんと国語辞典界のレジェンド、 神永曉氏がご登壇なさったのだ。神永氏は国内有数の国語辞典である「日本国語大辞典」(通称、日国)の編集長。昨年、辞書編集について振り返ったエッセイ「辞書編集、三十七年」を上梓された。

「そんなすごい人なの?」とピンと来ない人もおられるかもしれない。そもそも日国を見たことがない人もいるかもしれない。日国とは、こんな辞書である。

すごいのはボリューム感だけではない。この辞典なんと、さかのぼれる限り最古の用例を載せているのだ。例えば、調べたい言葉が古代から存在しているのか、実は近代になって登場した言葉なのか、といったことを調べられる。

「そんな辞典を編纂するなんて、とんでもない作業量だろうな……」と思ったそこのあなた。大正解である。初校だけで6年かかったという。もちろん初校だけで終わるわけではなく、5校以上はやっているそうだ。

本来なら国家事業として行ってもおかしくないほどの規模と質なのだが、これを一企業(小学館)がやっているのだから頭が下がる。作業にあまりにも時間がかかる上に、紙を大量に消費するため、会社の上層部から理解が得られず厳しい時代もあったという。だが日国の大ファンであった井上ひさしがわざわざ編集部に激励にやって来たというから、やはり言葉を仕事にする者にとって必要不可欠な辞典なのだ。

神永氏の話の中で最も印象に残ったのが、「カルピス」の用例について。

日国では「カルピス」の用例は1925年のものが掲載されているという。だがカルピスが発売されたのは1919年。6年のブランクがあるわけだ。

「カルピスだったら広告とか看板とか、いくらでも見つけられるでしょ?」と思われるかもしれない。だが神永氏によると、企業が打った広告などからは、辞書の用例は取らないという。つまり「カルピス」という商品名だけでは辞書に載る資格はなく、「カルピス」が社会に認知されていなければならないのだ。だから小説、新聞、雑誌などで使われた「カルピス」を用例として採用する。そのため日国には1925年の用例しか載せられなかったそうだ。だが神永氏によると1923年の用例が新たに見つかったそうなので、次版を出版する際にはこちらを載せるだろう、とのこと。第三版が出版された暁にはぜひ「カルピス」の項目を引いてみてほしい。

だが縮まった期間はたった2年。たった2年でも、より古い用例を載せられるように試行錯誤を続ける辞書編集者の姿勢に、ただただ頭が下がった。

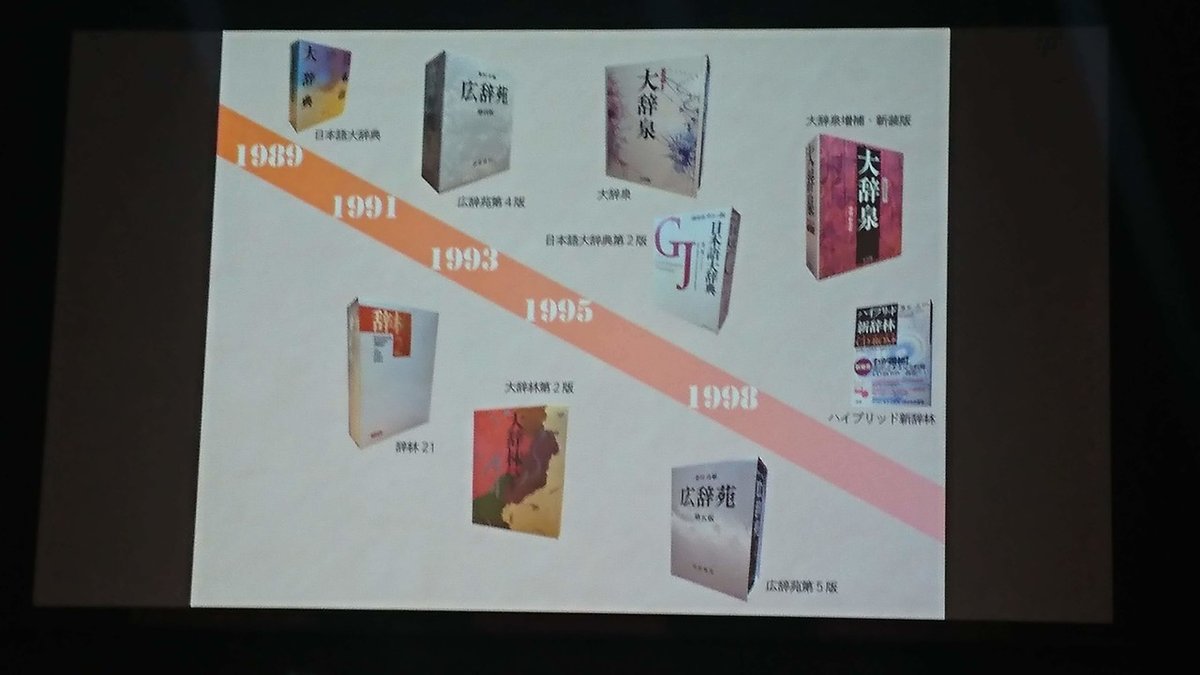

◆国語辞典の平成史を振り返る

今回の国語辞典ナイトのテーマである「国語辞典の平成史」については、辞典収集家でライターの西村まさゆき氏がパワポ芸を披露。なぜか日本仏教史になぞらえて、これまでの国語辞典の盛衰を説明してみせた。

そのほかにも、校正者の稲川智樹氏や見坊行徳氏(三省堂国語辞典の編集主幹である見坊豪紀先生ご令孫)もパワポを披露。電子辞書の盛衰や、平成のうちに消えた(改訂されなくなった)辞書などを振り返った。

スライドは何十枚もある上に、イベントは何と2時間半。かなりボリューミーな内容のため全てをお伝えすることは難しい。気になった方はぜひ次回、参加してほしい。

◆まとめ

読書好きならば国語辞典を引くことも多いだろう。何気なく引いたその項目は、誰かの熱心な研究の成果であり、ネットであっさり検索できるのも、辞書編集者の血のにじむような努力の賜物なのだ。

国語辞典ナイトは、辞書界を楽しく盛り上げつつ、辞書編集者への深い尊敬を忘れない素敵なイベントだった。

◆余談 自分の見つけた用例が辞書に載る?

日本国語大辞典には「日国友の会」というウェブサイトがある。日国に載っている用例よりも古いものを見つけた場合、このサイトに投稿することができる。なんとその用例が第三版で採用される可能性もあるそうだ。読書好きの方々はぜひチャレンジしてみてほしい。

この記事を書いたひと:島崎綾子

読書と落語が好き。仕事は校閲をやっているため、言葉に関心があります。「読書なんて孤独な作業なんだから、友の会なんて要るの?」と思っている人にこそ、関心を持ってもらえる記事を書けたらなと思っています。ブログとツイッターもやっています。

https://tosons.net/

https://twitter.com/Shima_aya22

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?