THINK TWICE : 20200503-0509

5月3日(日) THE CONSTITUTION

インスタグラムにも書いたのですが、毎年、憲法記念日には『日本国憲法』(1982年)を再読することにしています。

日本国憲法の全文と写真29点、英訳と旧憲法(大日本帝国憲法)のほかには余計な解説なども省かれた、すごくシンプルな本です。小学館の男性向け総合誌『写楽』の別冊として発売され、大ヒットしました。

初版は1982年4月20日。ぼくが持っているのは1982年7月20日発行の第12版となっていて、たった3ヶ月でこの勢いですから、どれほどのベストセラーだったか。現在までに累計部数110万部を超えています。

装丁/デザインは松永真さん。

資生堂の広告、スコッティティッシュの箱、TAKARA缶チューハイ、ブレンディ、バンダイやカルビーのロゴなどを手掛けたグラフィックデザイン界の重鎮です。松永さんの作品を今までに目にしたことがない人はいないでしょう。

http://designcommittee.jp/member/matsunaga_shin.html

企画は島本脩二さん。

矢沢永吉の『成り上がり』やYMO写真集『OMIYAGE』(どちらもぼくのバイブル)を手掛けた小学館の敏腕編集者。

そして編集チームの一員として、北山耕平さんも参加していました。

『日本国憲法』の編集作業にまつわるエピソードは『SPECTATOR』VOL.39に掲載された〈連載 : 北山耕平「雲のごとくリアルに 飛雲編3」〉でくわしく紹介されています。

島本さんがこの本の着想を得たのは70年代の終わり。当時アメリカに住んでいた北山さんのところへ島本さんが遊びに行ったとき「100万部売れる本のアイディアを思いついたから、一緒にやろうよ」と持ちかけたそうです。

当時、六法全書のような本以外に、憲法全文が独立した書籍として刊行されたものは皆無だったから「どこからも文句がいっさい出ないようなもの」(北山)という意図で、すべての漢字にルビをふり、表紙には「無数の日の丸」をイメージした、赤い水玉をあしらったそうです。

結果的にこの本はいまだに読みつがれているだけでなく、島本さんの狙い通りのベストセラーになりました。

この逸話から思い出すのは、島本さんが編集を手掛けた『OMIYAGE』(1981年)に掲載されているYMO結成時のエピソードです。

1978年2月、細野晴臣さんは自分が書いたスケッチを見せながら、自宅に招いた高橋幸宏さんと坂本龍一さんに「マーティン・デニーの『ファイアークラッカー』をシンセサイザーを使って、ディスコバージョンを作ろう」と持ちかけます。

その売上目標はなんと「400万枚」。

シングル1枚では目標達成とはいかなかったけれど、アルバムなどの累計で言えば、ゆうに目標はクリアされているでしょうね。

100万冊売れる本、400万枚売れるレコード……2020年、新型コロナウィルスの時代にそんなアイディアをひねり出すとしたらどんなものになるだろう?

うーん、3回生まれ変わっても思いつきそうにないな(笑)。

話を『日本国憲法』に戻しますが、毎年読むたびに、そのときの自分の心持ちや社会状況に応じて受け止め方が変わるところがいいんです。

当たり前の話だけど、憲法もやはり〈ことば〉ですから、誰かに読まれるために書かれたもの。憲法なんて、とかく重々しくて仰々しいものという印象を持ちがちだけど、70年以上前に書かれた文章なのに平易でとても読みやすいことに驚かれるはずです。

島本さんや北山さんたち作り手も、イデオロギーに関係なく「誰しもが気軽に楽しく読める美しい本を作ろう」と心がけられたそうで、掲載する写真のセレクトやデザインなど編集作業に1年以上の時間を費やしました。

その結果、時代の経過によって古びない、透明感のある普遍的な1冊になったんだろうと思います。

5月4日(月) CLUSTER

コロナ禍のバタバタのなかで、あまり大きなニュースとして取り上げられていなかったのですが、現代音楽の巨匠クシシュトフ・ペンデレツキが3月31日に亡くなりました。

ウィルスの爆発的感染を引き起こす火種となりうる集団を意味する言葉として、日本人にも浸透してしまったクラスターですが(もともとは葡萄の房という意味)、ぼくがクラスターという言葉を覚えたきっかけは、現代音楽やフリージャズなどでよく使われる作曲・演奏方法〈トーン・クラスター〉でした。

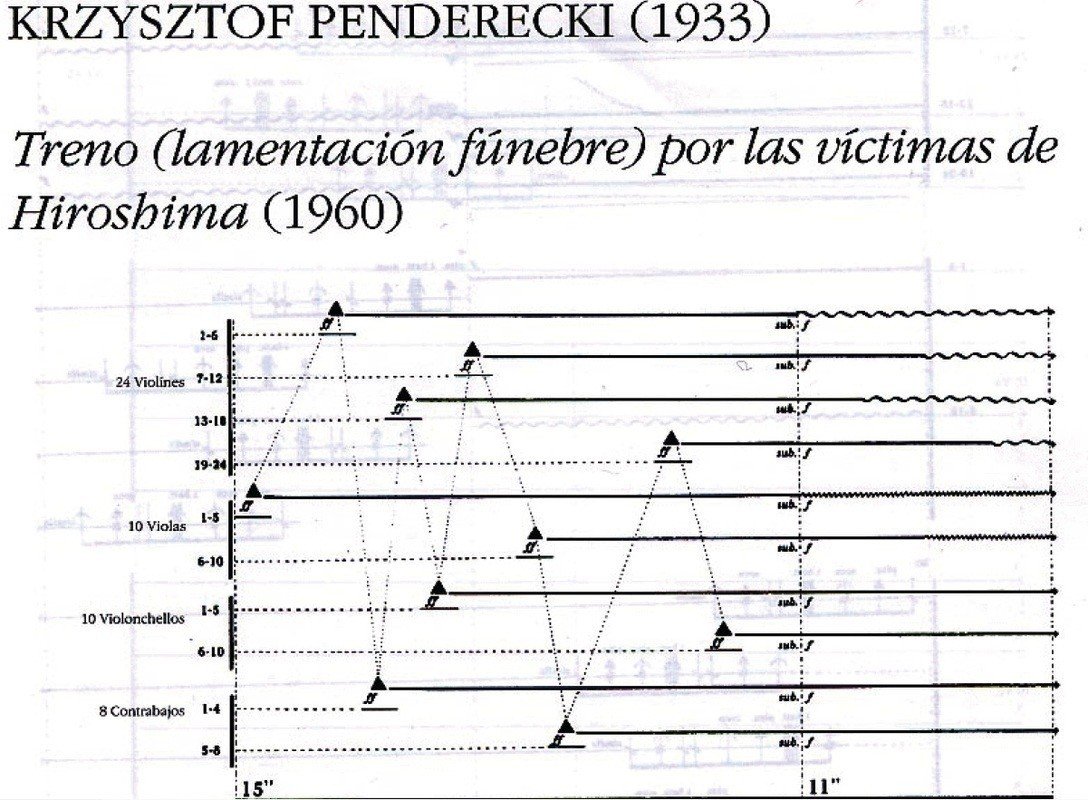

ペンデレツキの代表曲「Threnody to the Victims of Hiroshima」(1960年)。全体を覆っている不協和音がトーン・クラスターです。

これが楽譜の一部。

24台のバイオリン、ヴィオラとチェロが各10台、コントラバスが8台……合計52本の弦楽器で演奏されるこの複雑怪奇な曲の楽譜を、アニメーション化したのがこの動画です。

1933年、ペンデレツキはポーランドのクラクフの出身です。クラクフにはかの有名なオスカー・シンドラーが経営する工場があり、厳格なユダヤ教徒たちが多く暮らす町でしたが、ペンデレツキはユダヤ人ではなかったので、ナチスの迫害は逃れることができていました。

新人時代にはいわゆる12音階を使った楽曲をつくっていた彼が、やがてトーン・クラスターという武器を手に、前衛的な曲を手掛けるようになっていきます。

トーン・クラスターは、ペンデレツキが採用するよりはるか以前、1912年に作られた、ヘンリー・カウエル「マノノーンの潮流(The Tides of Manaunaun)」が最初の使用例と言われています。

現代音楽家だけでなく、バルトークやリゲティといった作曲家たちもトーン・クラスターを採り入れた曲を作っていますが、ペンデレツキのトーン・クラスター作品がどうして大きなインパクトを残したかというと、ちょうど50年代後半から60年代にかけて、ネオダダのような前衛芸術運動が花開き、音楽としてそれらに連動し、呼応する存在だったからではないか、と思っています。

そして、ペンデレツキの名を世界に轟かせたのは、スタンリー・キューブリックが『シャイニング』(1980年)の劇中で、ペンデレツキの「ポリモルフィア」と「ウトレンニャ」をサウンドトラックに使用したことでした。

ペンデレツキのトーン・クラスターを使った音楽作品は、それをきっかけにホラーやサスペンス映画などで頻繁に使われるようになります。

先ほど紹介した「Threnody to the Victims of Hiroshima」もアルフォンソ・キュアロンの映画『トゥモロー・ワールド』(2006年)、また最近では、デヴィッド・リンチの新作版『ツイン・ピークス』(2017年)の中で、大々的に使用されています。

リンチはこの曲を1945年7月16日のニューメキシコ州ホワイトサンズで行われた、人類初の核実験「トリニティ実験」の再現映像にのせて流しました。

曲のタイトルも広島の犠牲者に捧げる哀歌ですし、これ以上無い選曲なのですが、実は、この日に実験された原子爆弾は、広島に落とされたタイプ(通称リトル・ボーイ)ではなく、長崎に落とされたファットマンと同型のものなのですが───明日に続きます。

5月5日(火) CLUSTER II

もともと「Threnody to the Victims of Hiroshima(広島の犠牲者に捧げる哀歌)」には「8:37」という非常にそっけないタイトルが付けられていました。

1960年、フィテルベルク作曲コンクールに応募するため、ペンデレツキはたった2日間でこの曲を書きあげます。想定した演奏時間から「8分37秒」といったん名付けたのですが、実際に演奏してみると8分26秒だったので「哀歌 8分26秒」と改題します。

その後、1961年にユネスコ国際作曲家トリビューン賞へこの曲のレコードを提出する際、ポーランド放送局のヤシンスキーという人物から「題名がただの演奏時間なんて安易じゃない?」と意見されたペンデレツキ。現在のタイトルに再再変更します。

つまり、ペンデレツキ自身、ポーランド人として戦争の悲惨さを身をもって知る人物だったけれど、もともと「Threnody to〜」は広島や原爆を念頭に書いた作品ではなかったということ。

ペンデレツキはのちに広島市長に宛て「広島の犠牲者が決して忘れられることなく、広島が善意ある人々の兄弟愛の象徴となることを私は深く信じています。この哀歌が私の信念の表明とならんことを」というメッセージとこの曲のレコード、楽譜を贈呈したそうですが、広島うんぬんは完全なあと付けで、曲の着想や作曲にはまったく影響を与えていません。

4月13日の「タモリさんと美しさについて語ろう」で、本来、メロディやリズムだけではローコンテクスト的なのに、歌詞やタイトルをつけることでハイコンテクストな表現に変化するという話を書きましたが、これなんかはまさにその象徴的なエピソードと言えるでしょうね。

だからといって、楽曲のオリジナリティとかペンデレツキの偉大さを毀損するものではありません。もちろんこのエピソードを紹介しているぼくの気持ちも同様です。

着想段階にはつゆほども意識していなかったイメージが、のちのち作品と完璧に結びついたりすることってほんとうによくありますから。

もっとも有名なのは、ベートーベンの「運命」。

弟子のアントン・シンドラーが「先生、冒頭の4音にはなにか意味があるのでしょうか?」と訊いたら、「あんな感じで運命は扉を叩くだろう」と答えた……という逸話から名付けられた愛称で、ベートーベンが正式に付けたタイトルですらありません。しかもその逸話でさえ、アントンの捏造ではないか、と信ぴょう性が問われている始末です。

ペンデレツキの命名の経緯もそういうわけであとづけですが、ガラスをかきむしるような超高音のトーン・クラスターが広島で炸裂した原子爆弾の閃光や白熱を表現しているんだよ……と説明されても納得できますし、雪に閉ざされたホテルで次第に発狂していく作家の姿を曲にしたんです、と言われても腑に落ちますよね。

実際『シャイニング』以降、何千本、何万本というホラー映画が作られたと思いますが、この手の映画音楽でペンデレツキの作品を意識していないものは皆無でしょう。

実は、キューブリックより先にペンデレツキの曲を使っていた映画があります。それが『エクソシスト』(1974年)です。ウィリアム・フリードキンが監督を務めましたが、じつはキューブリックもこの作品を撮りたいと熱望していたそうです。

デヴィッド・リンチもペンデレツキの大ファンで、2006年の『インランド・エンパイア』では全面的に彼の曲を使用しただけでなく、ペンデレツキの母国ポーランドで撮影も行っています。

2012年にはレディオヘッドのジョニー・グリーンウッドが、ペンデレツキとの共演アルバム(『Threnody For The Victims Of Hiroshima | Popcorn Superhet Receiver | Polymorphia | 48 Responses To Polymorphia』)をリリースしています。

グリーンウッドがペンデレツキをオマージュした楽曲ほか、「広島の犠牲者に捧げる哀歌」「ポリモルフィア」のペンデレツキ本人がタクトを振ったヴァージョンが収録されています。

ちなみに〈ポリモルフィア〉というのは多形性という意味のギリシャ語で、医学や科学の分野で広く使われている言葉です。

本来、同一であるべきものが、さまざまな形態を取っていること───という意味ですが、たとえば、アサリやはまぐりなどの貝殻は、同じ役割をする器官なのに、個体ごとにすべて違うデザインになっていますよね。

また人間の血液型もO型、AB型といった具合に多形性がありますが、生命維持に果たしている機能は同じです。

つまり、これがポリモルフィア(多形性)ということです。

最後に「Threnody to the Victims of Hiroshima」にまつわる面白いエピソードをひとつ紹介します。

ペンデレツキが「Threnody to the Victims of Hiroshima」の楽譜を、ドイツの音楽出版社宛にポーランドから郵便で送ったところ、中身をチェックした税関職員が「ヒロシマなんて書いてあるし、これはひょっとして原爆の製造に関係する暗号書類ではないか?」と疑い、配達を差し止めてしまったのだそうです。

調査の結果、やっぱりこれはただの楽譜だ、ということになって無事に音楽出版社へ届けられたのですが、まさかあんな奇妙な楽譜を見ながらオーケストラが演奏するなんて思わないですよね(笑)。

5月6日(水) MORE...CLUSTER / SUKITA

クラスターといえば、クラスターというバンドも有名です。

クラフトワークやCAN、ノイ!などと同時期に活躍したドイツのロックバンドで、中心メンバーはディーター・メビウスとハンス=ヨアヒム・ローデリウス。結成当初はKlusterという綴りだったのですが、創立メンバーのコンラッド・シュニッツラーが脱退し、Clusterに改名しました。

1960年代後半から1970年代にかけて、ドイツ国内では現代音楽とロックをかけあわせたバンドが次々と誕生しました。

それらを総称してクラウトロックと呼びます。

クラウトとはドイツの代表的な家庭料理である、キャベツの酢漬け=ザワークラウトのことです。20世紀初頭、度重なる戦争の時代に、ザワークラウト独特の酸味や匂いをバカにして、英米の兵隊たちがドイツ人を「クラウト(キャベツ野郎)」と呼んで侮蔑していました。

戦後のドイツには電子音楽の父と言われるカールハインツ・シュトックハウゼンがいましたし、旧・西ドイツのケルンには1950年代はじめから、ラジオ放送用の発振器やテープレコーダーを応用して、さまざまな実験音楽を制作する「ケルン電子音楽スタジオ」も誕生していました。

そんなドイツならではのバックグラウンドを持つ、個性的なロックバンドの呼び方として、クラウトロックが定着したのです。

クラウトロックに魅了されたデヴィッド・ボウイはブライアン・イーノを伴って、1977年から1979年にかけてベルリンに滞在。クラウトロックのほとんどのバンドに関わっているエンジニアのコニー・プランクと共に3枚のアルバム(『ロウ』『ヒーローズ』『ロジャー』)を制作します。

ボウイのベルリン3部作の曲でいちばん好きなのが、この「アラビアの神秘(The Secret Life of Arabia)」。カルロス・アロマーのカッティング・ギターと中近東風のリフがかっこいいですよね。

CANの「I Want More」に似てるので、よくDJのときに繋いでかけたりしてました。

「アラビアの神秘」が収録されているのは『ヒーローズ』というアルバムですが、このジャケット写真を撮影したのが日本人カメラマンの鋤田正義です。

たまたま先日、Amazon Primeに上がっていた鋤田さんのドキュメンタリー映画『SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬』を観ました。

映画の中で、特に心に残ったのは鋤田さんのフレーミングについての言葉でした。

カメラのファインダを覗くと、風景はひとつの画角の中にフレーミングされます。フレーミングすることによって、そこに存在するものが収斂され、見るということに神経が集中し、感覚は研ぎ澄まされる。

鋤田さんの実家は北九州の商店街にあった化粧品店で、鋤田少年は店番を頼まれると、お店の前を通り過ぎる人波を飽きること無く眺めていたそうです。それが写真家としての原体験だった……と鋤田さんは語っていました。

ぼく自身も風景が窓や戸口によってフレーミングされたり、あるいはフレーミングによって、勝手に動き回っている人の姿が、まるでポーズを付けたかのように切り取れる面白さに導かれてシャッターを切ってしまいます。

そして、ぼくにとって鋤田正義といえば、YMOとの数々の仕事。

これがほんとの三密状態───なんてことを書いてたら、クラフトワークの創立メンバーで、2009年に脱退したフローリアン・シュナイダーが4月10日に癌で亡くなっていたことが、今日、公表されました。享年73歳。

クラフトワークはぼくたちの世代のビートルズみたいな存在なので、永遠に古びないし、メンバーが全員いなくなったって一生聴き続けます。

5月7日(木) TALES FROM THE LOOP

ぼくが最近ハマったドラマは、先月3日に配信がスタートしたAmazon Primeのオリジナルドラマ『ザ・ループ』。1時間物のドラマで、全8話です。

オハイオ州の小さな町に「MCER」という施設があって、そこでは「ループ」と呼ばれる謎の物体について研究しています。

町の住人はなんらかの形でこの施設と関わりを持っています。彼らは一見、慎ましく穏やかな生活を送っているのですが、知的な人々は「MCER」で職を得て、比較的リッチな暮らしをしているのに対し、「MCER」に入れなかった人たちは、町のもうひとつの産業である鉱山や、ほかの肉体労働で生計を立てており、あまり豊かとはいえない暮らしを強いられています。

「ループ」がどんな役割を持った存在なのか、はっきり描かれません。しかし、ある人は時空を超え、ある人は魂を交換し、ある人は時間を止めたりします。どうもそれらはすべて「ループ」によって引き起こされている現象なのは間違いないのですが、皆それを当たり前のように受け入れているので、とりわけ驚いたりはしません。町外れの森には、自由に行動する二足歩行ロボットさえいます。

いっぽうで彼らの聴く音楽、家電、ファッション、自家用車、住居などの生活様式は1960〜70年代頃で、高度なテクノロジーと古き良きアメリカのライフスタイルが共存しているのです。

基本的には1話完結形式ですが、キャラクターやストーリーラインは8話すべてが連結しています。第1話の脇役が第2話の主役になり、第2話で解決しなかった伏線が第4話に出てきたり……といった具合にエピソードは進んでいきます。

アメリカの架空の田舎町が舞台で、そこに住む住人たちを巻き込む不可思議な出来事と謎の存在───という骨格は、ややツイン・ピークスっぽい趣きもあります。しかし、ITのような殺人ピエロも出てこなければ、ストレンジャー・シングスのような怪獣との超能力バトルもありません。どちらかと言えば、星新一のSFショートショートとか、カズオ・イシグロが『わたしを離さないで』で描いたような、どこかに存在するかもしれない世界のなかで、人間たちが何を体験し、どういう問題に直面し、どう行動するのかという物語を、淡々と描き出しているドラマです。

『ザ・ループ』がユニークな点は、スウェーデン人アーティスト、シモン・ストーレンハーグが発表した同名の小説+イラストレーション集が原作になっているところです(すでに日本語版も発売されています)。

ロボットのデザインなどは画集を完全に再現しているし、シモンはドラマ制作にも深く関与し、画集に無い小道具類のデザインもあらためて描き下ろしたそうです。

脚本はすべてナサニエル・ハルパーンが担当。

各エピソードごとに違う監督がディレクションしています。たとえば第1話は『わたしを離さないで』の映画版を監督したマーク・ロマネクが、最終話にいたっては、なんとジョディ・フォスターが起用されてます。そして、劇伴音楽はフィリップ・グラス御大……とまさに盤石の布陣です。

ショーランナー(シリーズの総責任者)はマット・リーヴス。日本でもヒットした『クローバーフィールド』シリーズの監督で、来年公開予定のバットマンの新作も彼がメガホンを取っています。

COVID-19の影響で公開日が延びてるんですけどね。楽しみ。

スタッフはさまざまな作品で評価を得ている人たちが関わっている反面、キャストは無名の役者ばかりです。知っている顔は研究施設の創設者を演じているジョナサン・プライスくらいでした。

でもこういうタイプのドラマではデメリットではなく、ストーリーの展開を読みづらくし、没入感を増してくれるので大歓迎です。

毎回、主人公が変わっていく1話完結型でありながら、連続性のある物語が紡がれるというスタイルは、テレビドラマでは他にあまり例が思い浮かばないんだけど、小説にはたくさんありますね。

今年はじめに読んだデニス・ジョンソンの小説集『ジーザス・サン』もそういうスタイルでした。

アルコールとドラッグまみれの「俺」(名前はなく、友だちからド阿呆=ファックヘッドと呼ばれている)が、仕事や居所を転々としながら、社会の最底辺を這いずりまわるさまが、11の短編として書かれている。

話によっては「俺」が脇にまわったり、時系列も順番通りになっていないので、読んでいるこちらまで「飲みすぎたかな?」と心配になってくるぐらいでした。

実際、『ザ・ループ』の脚本担当のナサニエルは、こうしたスタイルの脚色案をシャーウッド・アンダーソンの小説『ワインズバーグ、オハイオ』(1919年)からインスパイアを受けたそうです。

ナサニエルは、シャーウッド・アンダーソンの著書「ワインズバーグ、オハイオ」(新潮文庫ほか刊)に近い構成で作りたいと言っていました。オハイオ州のワインズバーグという架空の町を舞台にした短編小説です。ジョージ・ウィラードという主人公がいくつかの物語に登場しますが、すべての物語に登場するわけではありません。そして、それぞれのエピソードに同じキャラクターが中心人物として登場することはありません。唯一の共通点は、“ワインズバーグという町で起きている話”ということ。

マット・リーヴス インタビュー

https://www.banger.jp/drama/32841/

『ワインズバーグ・オハイオ』は、1933年に最初の翻訳が出版されて以来、何度もハードカバーや文庫として出版されてきた名作小説。

ぼくも旧版の文庫を何度か書店で見つけて、頭の方だけパラパラめくったことはあるんだけど、翻訳の文体が古くて読みづらそうだったから避けてきたんですよね。

2018年に上岡伸雄さんの新訳で新潮文庫から出てるみたいだし、今度こそ挑戦してみようかな……。

5月8日(金) OR WOULD YOU RATHER BE A FISH?

Amazon Primeと言えば、ジム・ジャームッシュの『パターソン』(2017年)がとうとうアマプラで観られるようになりました。

Amazon Studioが出資した作品なので、とっくにラインアップに入っていてもおかしくなかったけど(同じくA.S.が出資し、『パターソン』と同時期に劇場公開された『マンチェスター・バイ・ザ・シー』は公開翌年にはアマプラで観られるようになっていた)ジャームッシュの特別な意向(抵抗)が働いていたのかもしれません。

『パターソン』のことは以前、長文の解説を書いて、ZINE『ラジオのように』(販売終了)に収録したから、あらためて付け加えることはほとんどないのだけれど、ひさびさに再見してより強く感じたことがありました。

寝床で双子の子供を持つ夢の話を奥さんから聞いたあと、パターソンは街なかでやたらと双子を見かけるようになります。

あるいは腕時計の長針と短針がものすごいスピードでぐるぐる回りはじめたりする。淡々とした日常描写のなかにそういったスーパーナチュラルなシーンが突然挿入される不思議は初見のときから気になっていました。

パターソンの生活は起きてから眠りにつくまで、修行僧や修道女のようにすべてがルーティンで組み立てられています。彼が元軍人だったこともほのめかされているし、寝室の棚には古いバスのおもちゃが置いてあったので、昔からバスの運転手に憧れていたのかもしれない。彼はもともとそういうひとつの決められたサイクルの中で暮らすことに馴染んでいるのだと思います。

そうした反復的な生活のなかで、パターソンは世界を詩人の目で見つめています。つまり彼は目覚めていても、ずっと創造の世界の中にいる───ある種の瞑想のような精神状態で日常を送っているのですね。

時折、耳に飛び込んでくるバスの乗客の会話や、妻の突飛な行動によって、瞑想状態はときどき破られて、現実が彼のなかに飛び込んでくる。それもまた彼はおだやかに受け止めている。どっちが良いとか悪いとかではないではないんですよね。大事なのはそのバランス。

その証拠に、たしか水曜日のバーのシーンだったと思いますが、カウンターに座って、誰からも話しかけられることなく、ただひとりでビールの泡を見つめ続けているパターソンからは、なんの言葉も生まれてきません。現実と夢想が詩人の心のなかで摩擦してはじめて、軋みながら言葉や詩を生み出されるのでしょうね。

ジャームッシュの音楽ユニット"SQÜRL"が作ったサウンドトラックも瞑想音楽そのもので、軋みのような音になっています。

ある出来事があって、パターソンが詩作への情熱を失うと音楽は消失してしまいますが、あるきっかけで詩作への情熱が回復すると、ふたたび音楽が彼の背後で静かに流れはじめます。

『パターソン』はなんだかんだで10回近く見直してますけど、パターソンが大きな軋みのなかで生みだした最後の詩「THE LINE」が、今回はいちばん心に残りました。ちょっと訳してみますね。

THE LINE

There’s an old song

my grandfather used to sing

that has the question,

“Or would you rather be a fish?”

In the same song

is the same question

but with a mule and a pig,

but the one I hear sometimes

in my head is the fish one.

Just that one line.

Would you rather be a fish?

As if the rest of the song

didn’t have to be there.

1行だけ

祖父がよく口ずさんでいた歌に

こんな質問が出てくる

「それとも君は魚になりたいのかい?」

その歌はロバなら豚なら、って

しつこく聞いてくるんだけど

ぼくの頭の中にときどき響くのは

魚の質問 たったその1行だけ

君は魚になりたいのかい?

歌詞の他の部分は

まるで必要ないとでもいうように

パターソンのおじいちゃんが口ずさんでいた歌はビング・クロスビーの「星にスイング(Swinging on a Star)」です。

彼が主演した1944年の映画の主題曲で、アカデミー主題歌賞を受賞。シナトラ、ドリス・デイ、フォー・フレッシュメンなどもカヴァーしています。

魚の「その1行」はこんなふうに出てきます。

Or would you like to swing on a star

Carry moonbeams home in a jar

And be better off than you are

Or would you rather be a fish

A fish won't do anything, but swim in a brook

He can't write his name or read a book

To fool the people is his only thought

And though he's slippery, he still gets caught

But then if that sort of life is what you wish

You may grow up to be a fish

星の上でスイングしたいなら

月の光を瓶に入れて運んでみよう

で、きみは今のきみより良い人間になりたい?

それとも魚になりたいのかい?

魚はなんにもしないでさ

小川をただ泳いでいるだけ

自分の名前を書くことも

本を読むことさえできないんだ

他人を小馬鹿にして

考え方もチョー狭い

自分がつるつるだからって

たかをくくってるけど

けっきょく捕まられちゃうんだ

でもそんな人生を送りたいって願ってるんなら

大きくなったら魚になっちゃうだろうね

クロスビーが主演した映画のタイトルは『我が道を行く(Going My Way)』といいます。アーハン、なるほどね。知れば知るほど、大好きだなあ、『パターソン』。

5月9日(土) それどころではない

のっぴきならない買い物(パンツ、Tシャツ)をユニクロで済ませたついでに『LifeWear magazine』の第2号を拾ってきました。

『POPEYE』の編集長だった木下孝浩氏を、柳井社長が直々にスカウト(肩書はグローバルクリエイティブラボ東京クリエイティブディレクター。ファースト・リスティングには執行役員として入社し、一説には年収1億円以上!)して、昨年創刊されたフリーペーパーです。

2019年8月に出た創刊号は、ユニクロがスポンサードしているロジャー・フェデラーや、クリストフ・ルメール、リサ・ラーソンのインタビューのほか、ミラノ、LA、東南アジア各国と世界を股にかけた取材記事が、これでもかと掲載されていました。

で、今回も表紙がジュリアン・オピー、ユニクロと昨年コラボしたミランダ・ジュライのインタビュー、ジョナサン・アンダーソン(JW ANDERSON)を京都に招いての仏閣ツアー、キューバ、ハワイ、ニューヨークでのフォトシューティング、そして『Monocle』とコラボした東京マップが巻末に……と、ラーメン二郎級のマシマシ状態でした。

お金も時間もかけて作られている。たしかにこれはいいものなんだけど、なんだか読んでいても一向に楽しい気分にならない。なぜだろう?

もちろん編集作業をしていた頃は、COVID-19もそこまで大事になっていなかっただろうし、配布時期のタイミングが悪すぎたとも思う。これは『花椿』の最新号でも同じことが起きていて、銀座の大特集だったんだけど、森岡書店の森岡督行さんのコラムが〈近頃の銀座はどこもかしこも外国人〉みたいな書き出しになってて、ちょっと気の毒になりました。

でも、やっぱり『LifeWear magazine』に対する違和感というのは、そういう話ではないんですよね。

ユニクロが売り物にしているもの、ぼくたち買い手がユニクロの商品に見出しているヴァリューと、雑誌が打ち出しているメッセージやそこに付与しているイメージの齟齬というか。

その証拠として、木下編集長が推定年俸1億円……いや、半年ごとに出てるから、5,000万円のギャラで書き下ろしたまえがき「About LifeWear magazine」を引用してみますね。

半年というのは意外とすぐにやってくる。特にファッションの仕事をしていると、秋冬が終わると春夏で、またすぐ次の秋冬がやってくる。 そのサイクルの速さや、 一時的なトレンドの変化に振り回されて服を作るのは、あまりヘルシーなことではない気がする。それよりも日々の暮らしから生まれる新しいカルチャーや服について、 時にはじっくりと向き合いたいものだ。

『LifeWear magazine』を創刊したのは半年前。このたび、めでたく2号目をリリースすることができた。2号目のテーマは"Livable Cities"。この半年間、街と人と服の関係についてじっくり考えてみた。様々な国の人々にとって等身大の暮らしやすさとは何か、そこにちょうどいい服とは? 無理をしないで、ゆっくりと。利便性と実用性、美しさとデザイン性を兼ね備えた、私たちの日常生活を豊かにする服こそ、LifeWearなのかもしれない。

そして今年は東京オリンピック・パラリンピック! グローバルマガジン『MONOCLE』と作った、東京ガイドも最後のお楽しみに。

冒頭の数行とか〈オリンピック・パラリンピック!〉のあたりが小学生の作文みたいなことは置いといて(笑)、2号目のテーマとして謳っている"Livable Cities"とは、要するに暮らしやすい街ということです。

そして、Livable Citiesの代表として取材されている都市は、コペンハーゲン、京都、ハワイ、ニューヨーク、上海、ロサンゼルス、ハバナ───どこもかしこもコロナ禍で"UnLivable Cities"と化していますよね、残念なことに。〈最後のお楽しみ〉のはずの東京ガイドも今となっては完全にページの無駄になっています。

そもそもLivableというのはどんな人にとってもひとつの型の中で語ったりできるものではないはずです。コペンハーゲンにもUnLivableな部分はあるだろうし(厳しい冬の生活が長いため、特に若者の孤独感が大きな社会問題になっているそうです)、街中がクラシックカーだらけのハバナは旅行者にとってみれば素敵に見えても、そうした車の吐き出す排気ガスはプリウスよりもはるかに地球を汚しています。

揚げ足を取るのもかわいそうですが、これらの都市にかぎらず、世界中どこを探しても、無理をしないで、ゆっくりと過ごせるLivableな場所はありません。しかも今の世界は、ぼくたちひとりひとりがLivableな生活を小休止することが最重要タスクです。

パンデミック以降のLifeWearのあり方には、旧態然とした美しさやデザイン性はほんとに必要なのか……という問いかけがなされてもよいかもしれません。利便性と実用性を謳うなら、災害やさまざまな環境の変異から身を守るための防具として、これからのLifeWearはあるべきかもしれない、とも思います。

次号の『LifeWear magazine』が、あらゆる国への渡航はおろか、日本国内の都市間の移動さえ制限がかかっている状況下で何をどう打ち出すのか、ほんとうに興味深いです。これは嫌味ではなく(年収は木下さんの何千分の一としても)同業者としての強い関心です。

あ、でも、もう一点だけさっきの文章に対して苦言を呈したいところがありました。

〈サイクルの速さや、 一時的なトレンドの変化に振り回されて服を作るのは、あまりヘルシーなことではない気がする〉のなら、それを読者に語りかけるのはどう考えても変ですよ。そういうヘルシーでない服を世界中で売りまくって、超巨大なファストファッション帝国を築きあげた、あなたのボスに直接、進言すればいいことではないですか……?

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰