ゴミゼロを目指す町「上勝町」~ゼロ・ウェイストセンター旅日記①~

上勝町とは?

皆さんは、徳島県にある上勝町をご存じですか?

徳島県から1時間弱で山の方に車で移動したところにある山間地域の人口わずか1,500名の小さな町ですが、昨今、注目度が高まり続けている地域です。

なぜ、上勝町が注目されているかというと、2003 年に自治体として日本で初めての『ゼロ・ウェイスト(Zero=0、Waste=廃棄物)宣言』を行いました。

ごみをゼロにする=ごみをどう処理するかではなく、そもそも、ごみ自体を出さない社会を目指し、上勝町ではごみ収集を行わず、生ごみなどはコンポストを利用して各家庭で堆肥化します。(燃えるごみとして出せない)

そして、生ごみ以外も、ゴミ収集車が回収することはなく、住民が町の『ごみステーション』に自ら持ち込まないといけないだけでなく、さらには45 種類以上にゴミを分別するという取り組みをしています。

『ゼロ・ウェイスト宣言』から17 年経過した現在、リサイクル率80%を超えています。

なぜこのような取組を実現できたのでしょう?

そして、上勝町の現在地とこれからについて、リアルに触れて感じたことをお伝えしたいと思います。

廃棄物の取組の歴史

BIG EYE COMPANY Chief Environmental Officer

大塚桃奈さん

上勝町ゼロ・ウェイストセンターを運営するBIG EYE COMPANYで、ゼロ・ウェイストセンターのホテル業務やメディア視察の対応、学校やイベントでの講演などを担当

先進的な取組として注目されている上勝町ですが、1997年までは野焼きでゴミを処理していたり、山に捨てていたり、雨がひどい日に川に流したりしていたそうです。

野焼き場があり、そこには生ゴミや様々なゴミが捨てられ、腐臭した匂いやカラスが集まったりと、衛生的ではない状態だったそうです。

このようななか、上勝町で最初に実施したごみ減量策は生ごみでした。

生ごみを燃やさないため、コンポスト購入の補助制度をはじめ、生ごみを家庭で処理することが浸透していきました。

容器包装リサイクル法が施行された1997年には、「日比ヶ谷ゴミステーション」を開設して、缶、びん、ペットボトルなど9分別の資源回収(持ち込み)を開始。

初めて分別を経験する住民への普及のため、役場職員は各家庭を回って説明し、ゴミステーションでの分別にも立ち会って、丁寧な説明やサポートを行ったそうです。(その後さらに燃やすゴミを減らすために25分別へ)

その後、法令で野焼きが禁止されることになったことを受け、1998年に小型焼却炉が設置されました。しかし・・・

この時代に所沢をはじめとしたダイオキシンを問題視する動きが急速に進み、2000年にダイオキシン類対策特別処置法が施工されました。

1990年代、埼玉県とりわけ県西部地区に産業廃棄物処理業者が集中し、野焼きなどによる環境汚染、特にダイオキシン汚染が生じ1995年にこの地域の雑木林(通称くぬぎ山)において高濃度のダイオキシンが検出されたとマスコミが大きく報道し大問題化。また一般廃棄物に関しても、1997年に所沢市の清掃工場がダイオキシン濃度などのデータ隠し問題を起こし、西の豊島(香川県)と並んで全国から環境問題で注目されてきた地域である。

さらに1999年、一部のマスコミで、所沢産の野菜が高濃度のダイオキシンに汚染されていると報道され、所沢産のほうれん草などがスーパーなどから締め出され、大暴落することも発生。

その影響により、2基設置した小型焼却炉のうち1基が不適正という結果が出ました。適正だったもう1基を使い続けることもできましたが、当時の町長は焼却炉を2基とも閉鎖し、燃やすごみをもっと減らすために、分別を更に増やすという決断をしました。

リサイクル推進を決意した2000年末

焼却炉を閉鎖するということは大きな決断だったと思います。

そして法令の影響もあり新たな対応を迅速にスタートする必要があり、決断した2000年12月からわずか1ヶ月間で担当課の職員は数名で全55集落を回り、必死に説明をしたそうです。その想いが届いたのか大きな混乱や反対運動もなく、2001年1月に焼却炉は閉鎖され、33分別、そして4月から35分別が始まりました。

ゼロ・ウェイスト宣言

2001年には35分別という多分別する取組をはじめた上勝町。

そうしたなかで、アメリカでゼロ・ウェイストを提唱し、焼却炉の建設計画を中止に導いてきた化学者のポール・コネット博士が噂を聞いて来町しました。

博士が町で行った講演で、住民は初めて「ゼロ・ウェイスト」の理念を知り、博士の勧めを受けた上勝町は2003年、日本の自治体として初めてのゼロ・ウェイスト宣言を行いました。

決して、ゼロ・ウェイスト宣言をしたから取組が始まったのではなく、宣言する前から35分別もの取組を真剣に実施していたからこその宣言ではないかと思います。

リサイクル率が80%を越える(2016年)

2016年、上勝町のリサイクル率は遂に80%台に到達しました。

このときには現在の45分別に多分別が進みました。

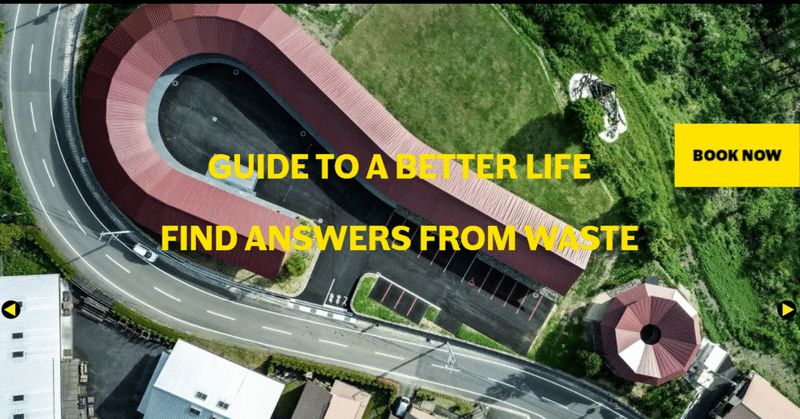

そして、ゴミ収集施設の老朽化もあり、現在注目されている「?」の施設、ゼロ・ウェイストセンターができあがりました

意識を高めるゴミ回収の仕組

町内で唯一のゴミ回収場所がこのゼロ・ウェイストセンターになります。

町にゴミ収集車はありません。ゴミ収集日もありません。

生ゴミは各家庭でコンポスト処理していますが、それ以外のゴミは、住民がこの施設に持ち込む必要があります。そのため、ゼロ・ウェイストセンターは車でゴミを持ち込みやすいレイアウトになっています。

町内で唯一のゴミ回収場所、しかも住民が持ち込まないといけないので、ここが町内コミュニティの役割も果たしています。

45分別の細分化された収集も確かにすごいのですが、それ以上に私の目を引いたのが、細かいところで発せられているストーリーでした。一つひとつの掲示がストーリーテリングのようになり、それが結果としてその箱に廃棄物を入れる際に、自分に対して問いがたつような感覚となりました。

例えば、各回収箱には「入」「出」という表現で数字が書いています。

収入になるのか、支出になるのか、そしてどのくらいの金額(単価)なのかを目にしながら入れていきます。

なので、自分がどれだけの収入に寄与しているのか、またはこの廃棄物を処理することでどれだけの負担(コスト)がかかるのかを自覚するなぁと感じました。

他にも、日常の廃棄物で発生量の多いプラスチック。

こちらは、しっかり洗って綺麗なプレスチック(マーク付き)だと単価が0.53円ですが、汚れたまま廃棄するプラスチックだと、63.8円と廃棄コストが100倍に跳ね上がります。

こうしたことは、通常は廃棄物処理業者と担当者のみが知っていることですが、このように回収箱に廃棄コストを記載することで、住民一人ひとりが当事者意識を持つきっかけに繋がっているのではないかと思います。

そして一番グサリ!ときたのが、燃えるゴミです。

リサイクル率を80%を越えていますが、逆に言えばまだ20%は再利用できないものが残っているということになります。それは焼却や埋め立てをしなければならない。

上勝町では、「燃えるゴミ」という標記ではなく、「どうしても燃やさなければならないもの」という表現になります。

今まで燃えるゴミのゴミ箱には気楽にぽいぽい入れていた自分にとって、この表現は非常に考えさせるものがありました。

「燃やせばいいでしょー」といった感覚から、「本当にそれは燃やさないといけないものなのか?」という問いがたち、上勝町訪問から何週間もたったあとも、ゴミ箱に入れるときに「自分はどういう行為をしているのか」を自覚するようになったり、「本当にこれだけのゴミを発生させる必要があるのか」と考えるようになりました。

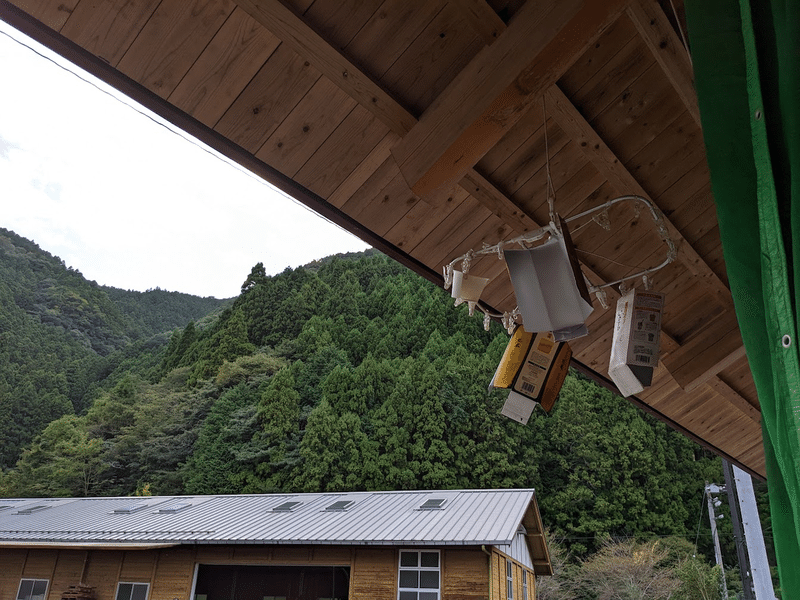

しっかり乾かして廃棄できるように、こんな風景も各家庭の日常にあったりするとのことです。(乾かしているのは洗濯物ではなく・・・)

町民の思い入れが詰まった物を活かすゼロ・ウェイストセンターという建物

ゼロ・ウェイストセンターでは、ゴミの回収だけでなく、使わなくなったものを他の人が持って帰ることができる「くるくる」というスペースであったり、ワークショップなどもできるスペースがあります。

こちらは「くるくる」のスペースをとった写真ですが、何かに気づきませんか?

「瓶の照明がおしゃれ!!」というところに最初目が行くとおもいますが、周りを見渡してみてください。

窓が不思議ですよね?

この窓は、町内から不要な窓を集めて、集まった窓を全て使い切るようにデザインして、建てられたそうです。

使わなくなった物を回収する、そしてそれを無駄にすることなく、思い入れある窓を建物に組み込んでいく、こうすることでこの建物自体にも町民からすると繋がりを感じるような建て方が素敵だなと感じました。

(こうして色んな窓が組み合わさっているとまた独特の魅力がある)

そして床にも目を向けていくと、写真では分かりづらいですが、再利用することが困難である、不要な陶器をまぜて作られてます。こうした町民が使い古して不要となった物が、この建物の魅力をかきたてているわけです。

(写真を撮るのを忘れましたが、不要なタンスや色んな棚も、様々な場所で組み込まれていて、それがまた素敵でした!)

回収箱にしたり、建物にしたり、色んな所から物を大切にすることを想いがすごく伝わってくる、ただの物ではなくそこにはストーリーが込められているんだということを感じさせてくれるのが、このゼロ・ウェイストセンターでした。

上勝町のクラフトビールを満喫できるRISEA&WIN Brewing Co.

外から見ると、シャキーン!!って感じの特徴的な建物のRISEA&WIN Brewing Co.。

こちらでは夜にディナーとして訪問しましたが、奥が素敵な庭スペースになっており、外でBBQを楽しめるスペースになっています。(たき火して、星空見ながら語りあったらたまりませんね!)

こちらの施設では、美味しい食事と、そして何よりも上勝町で作られたクラフトビールが複数種類飲み放題!!(これが美味しいのなんの)

そして建物も、昼は昼の良さがあるのですが、この夜の感じ。もう日本の雰囲気から離れた世界観を感じさせてくれるほどの素敵なスペースなんです。(空き瓶の照明に、町民から集めた窓、そして棚も両サイドに設置)

今回は、これらの取組の仕掛け人である㈱スペックの田中社長の話を聞きながら、どんなきっかけで上勝町に接することになったのか、ここまでどんな歩みだったのか、今の想いを聴きながら、美味しい食事と田中社長がつくられているクラフトビールを満喫しました。

地域を巻き込むということ、訪れたチャンスを自分の使命としてつかみ取れるかということ、他の誰でもない自分がやるんだという覚悟、そして形にしていく行動力。

きれい事では進まない地域の様々な実態に対して、どういうマインドとアクションで向き合い、進めていくのか、大切な要素を多く学ぶ意義深い時間でした。

夕方にゼロ・ウェイストセンターに到着し、そこからの時間たるや。

本当に濃厚な一日でした!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?