Notionを使った文献・研究のまとめ方

私は西洋美術史を勉強していますが、この分野は(文系なら大体の領域はそうですが)とにかく文献を読みます。そして読めば読むほど面白く、読めば読むほど最初の方に読んだものは忘れていきます。たとえ内容を断片的に覚えていても、どこに書いてあったかまでは覚えていないので、結局最初から読み始めるか、もしくはまた出会う偶然を待つしかありません。

そうならないために、また有限なる時間を無駄にしないために(というより面白かった感動をいつまでも取っておきたい)、文献とそこから生まれるだろう問いのまとめ方を記しておきます。こういうのは常に試行錯誤なので、また変わったら更新するつもりです。

※最後に有料エリアで実際のNotionなどを公開していますが、特に無料エリアのみで参考にしてもらえると思います。恥ずかしいので有料にしているだけです!

前段のお話

西洋美術史の勉強を始めるぞ!と決めて、慶應通信の学士入学願書を出した頃から興味ノートをつけ始めました。(慶應通信のお話は「慶應通信文学部まとめ」)

興味ノートはいわば読書ノートですが、読んだ本について重要な箇所をまとめるのではなく、自分に興味があるところをまとめているため、興味ノートと呼んでいました。(「興味ノートの作り方」も見てね)

ただ現在3冊目になり、興味だけじゃなく卒論の構想を考えたり、論文の書き方をメモしたりと用途が多様化したことで、まとめたノートをまとめる必要性も出てきました。さらに文献の情報や、興味ある絵画に紐づけたい情報などのニーズも出てきたため、思い切ってNotionで整理しようと思ったのがはじまりです。

Zettelkastenって知ってる?

まず読めないですが、これはツェッテルカステンといいます。まず読めない。何度検索して思い出しても読めない。読めない時点で日本で普及しないのがわかる。

詳細はここら辺を読んでもらえばわかりやすいです

名前がクセ強すぎて全然やる気がおきないんですが、アイディア自体はとても良いと思い、これを念頭に置きました。(実際は全然違うけれども)

大切なのは、リンクし合っていること。これによって知識は孤立せず、また1つ考えてもあとから芋づる式に繋がっていくということです。

用意するもの

NotionがあればOK。

大変に大切なのですが、学生の方は必ず学割で申し込みましょう。(私は現在放送大学学生※なんですが、それを忘れて年払いで払ってしまいました、もったいない。)文章だけ書く人はそのままフリープランでも良いかもしれませんが、私の場合には絵画のファイルを一つずつアップロードしてリスト化しているので、アップロードの制限なく、無制限ストレージなのが素晴らしいです。

※これを書いている時はそうでしたが、今は別の大学の学生になりましたので、引き続き学割継続中。そういう時は大学のメールアドレスを変更すれば大丈夫そうです

作成するデータベース

最初からゴールを見た方がわかりやすいと思うので、まずは全体感を。

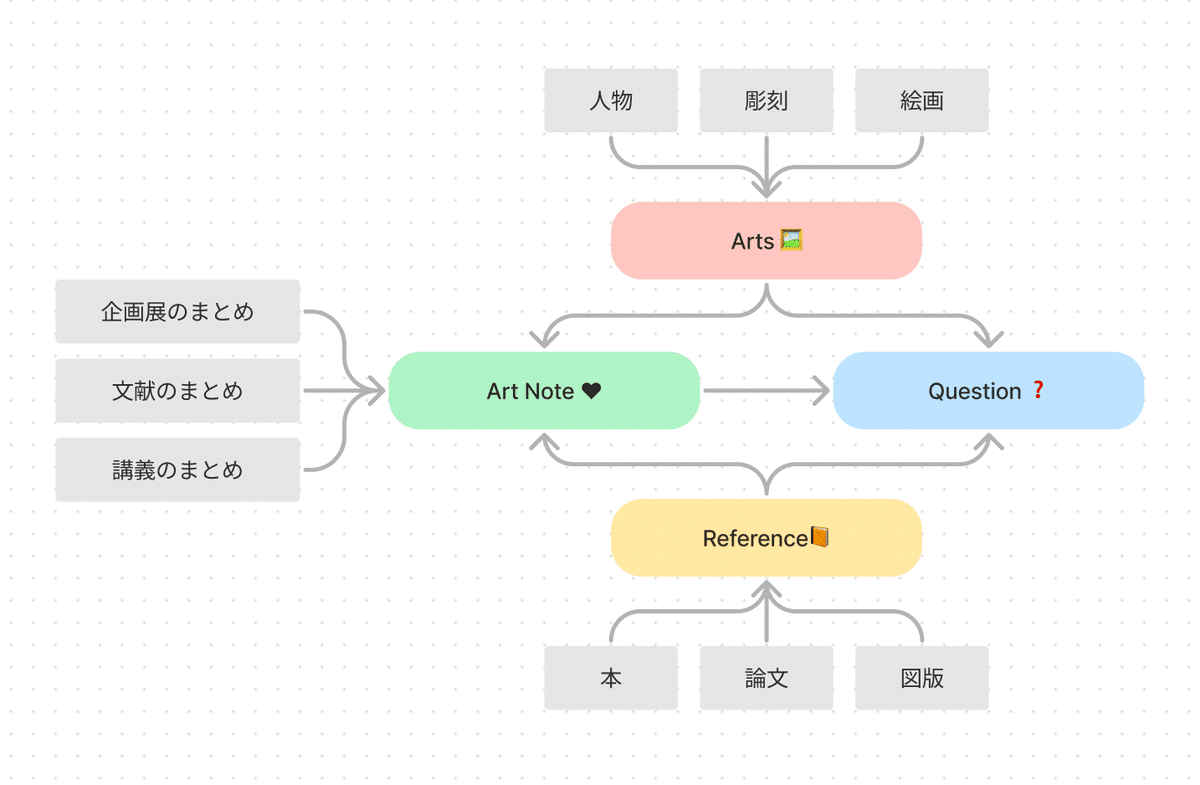

NotionではArt Note・Arts・Reference・Questionの4つのページをデータベースを作成します。

1. Art Note❤️

これは興味ノートの目次のようなものです。ノートに書きっぱなしだと振り返る時に大変なので(ペラペラ見て無差別に振り返ることができるのがノートのいいところでもありますが)、まとめておきます。

日付:ノートにも必ず日付を書いておきましょう

タイトル:読んだ本の名前、行った展示会の名前など、ノートと合わせましょう。文献の場合には、後で作るReferenceのリンクにしておくと良いです

メモ:どんな内容に興味を持ったのか、簡単に書いておくと振り返るときに楽です

2. Arts🖼

ここは芸術作品のリストです。どの作品について話しているかリンクするための元データのようなものです。

タイトル:リンクしたときにわかりやすいように「画家名_《作品名》年号」で書いています

tags:芸術作品の区分をタグづけしておくとわかりやすいです。絵画、彫刻、偽書、人物で現在は運用しています

日付:追加日を一応いれてます

内容:ページの一番最初にその作品の画像を貼ると、Gallery viewで見たときわかりやすいのでおすすめ。そのほか、画家名、タイトル、年代、現在の展示場所など必要情報を書いています

私はノートによってデータベースを分けていますが、同じでも良いかなと思いました。その場合は、カラムを追加してノートを識別できるようにしましょう。

3. Reference📙

文献リストです。これが最も大切。きちんと整理されていないと全てが崩れます。(何度ぐちゃぐちゃになって作り直したことか)本当はExcelとかSpreadsheetで作った方が汎用性高くやれることも多いんでいいんですが、全てをリンクさせ合うことが大切なので、Notion上で作っています。

AtoZ:文献を並べ替えるためにA-Zで苗字のイニシャルを書いてます

文献名:正確に全部書きましょう

所持方法:印刷、本、図書館、データ、Goodnotesで今は分けています。Goodnotesはノートアプリで、そこでpdfの論文に直接書き込みをしています

著者:フルネームで、英語名の場合などは表記を統一しましょう。邦訳本と原書でカタカナと英語が混ざるのが気持ち悪いので、私は日本人以外はアルファベット記載をしています

引用:これは論文に直接ベタ貼りできる形式で書いてます。出版社とか出版年とかページ数とか

備考:どこからこの文献を見つけたか、他の文献の参考文献だった場合には、そのリストをリンクさせています。あと必ず元文献のページ数と、この文献のページ数と、なんで興味持ったかも簡単に記載しましょう。絶対に忘れて、結局リスト積読になります

用途:卒論に使ったとか、展示会で見た作品の文献とか、わかりやすくラベルを作りましょう

テーマ:これも何のテーマについて書かれているものなのかラベルを作ると後から見返したり、ソートするのが楽です

確認日:積読した日か、実際に読んだ日か、どちらも欲しい人はもう一つカラムを追加しましょう

スタータス:検索、積読、確認中、確認済み、くらいで運用しています。検索ラベルがあるものは、念の為どの図書館にあるか調べておいて、行ったときに全部調べます

4. Question❓

これが今後レポートや論文を書く上で大切なものになります。本を読んだり、調べていく中で疑問に思ったこと、著者ごとの差異などをまとめていくデータベースです。

疑問:本を読んだり、日々研究テーマに対して思い浮かんだ疑問などを書き出します。例えば「イタリアにおけるゴシックとビザンティンの融合」など、書いておきます

タグ:これは現状私は使っていませんが、テーマ別にタグ付けしてもいいかもしれません。研究テーマが多岐にわたる場合や、このリストが増えてきた時などソートしやすくなります

日付:リストを追加した日を書いておきます

内容:このリストの中に疑問に思ったことがどこからの引用だったか、リンクを貼ります。たとえば論文の中にヒントが書いてあった場合には、Referenceのリストからリンクを引っ張ってきて、この文献の何ページにこう書いてあった、とか、授業を受けてその授業内でメモ書きした内容にあったな場合にはArt Note(授業ノートがある場合にはそのデータベースを作ってもいいかもしれません)の目次からリンクを引いて、ここでこんなことを言っていたけれども、こっちの文献とは少し意見が違うよう。などまとめておきます。ここが最終的にレポートとか論文の根幹になるために、育てていくイメージ

各データベースはこんな感じです。

次は実際に本を読んだ際に入力していく流れを見ていきましょう。

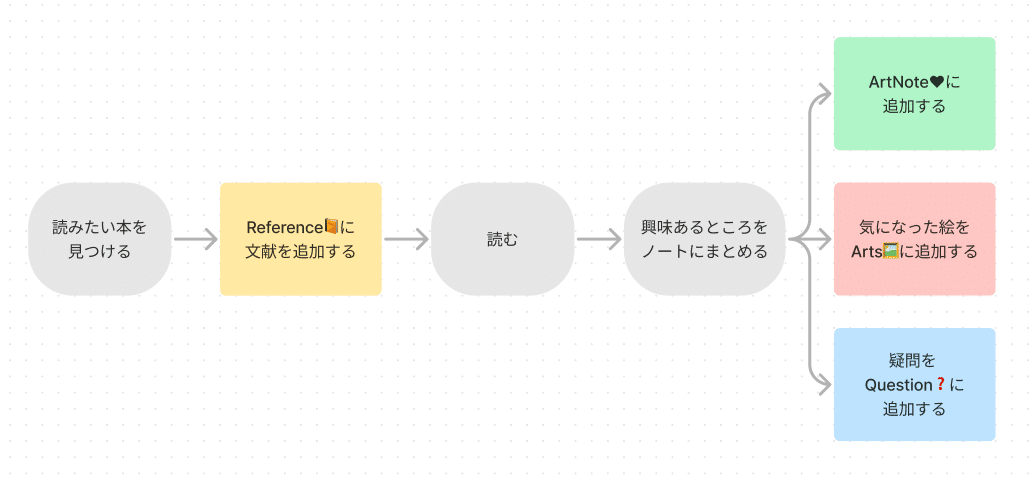

実際の手順

これから実際に読みたい本を見つけて本を読み、そして疑問に思ったことや自分の研究に大切なことをまとめていく手順について説明します。正直まじ面倒です。適当に手に取った本を読み始めて面白かったわーで終われたらどんなに幸せなことか(そしてその後、絶望が待ち受けていることか)。とにかくここら辺は何も考えず機械的に、むしろリストが増えていくことで自分の楽しいが増えていく感覚でいきましょう。

さて、それではまず、自分がこれから読みたい本を探しましょう。私の場合は、今読んでいる本で引用されているものをリストに加える場合が多く、興味だけでTwitter(Xとは呼ばないぞ!)から流れてくる新刊とかを加えたりします。

1. Reference📙に追加する

読みたい本、今後読んだ方がいい本は全部ぜーんぶReference📙に加えましょう。きっと2年後くらいに微動だにしない1行に戻ってくる可能性もありますので。その際なんでこの本が気になったのかちゃんと書いておくことが大切です。なんとなく題名だけ見ても、将来の自分は全く記憶力なく、なんで追加したのか全く思い出せません。

2. 読み始める

やっとそのリストの順番がまわってきたら、どんどん読みます。内容が重めの本は割と興味ノートをつけることが多いです。すらすら読める場合は、面白い箇所に付箋を貼って、読み進めて、読み終わったら2度目は付箋のところを読み返して、改めて面白かったらノートにまとめます。読み進めるのも難しい本は1章ずつなど区切りながらノートにまとめることが多いです。その場合他の本を並列で読んでる場合にノートがぐちゃぐちゃになりますが、これは目次があるので許容します。(もう数ページで終わる場合には、ノートをあけて次の本についてまとめ始めることもありますが、結局続きはあけてることを忘れて最後のページから書き始めることが多いので無駄でしょう。)ノートは無差別の出会い、待ち合わせしてあいたい場合にはArt Note❤️の目次からいきましょう。

3. Art Note❤️に追加する

ノートを書き始めるタイミングでも、終わったタイミングでも、Art Note❤️の目次を増やしましょう。これで大量の紙の中に埋もれなくてすみます。この際、本のタイトルはReference📙で書いたリンクにしておくと便利です。ノートが飛び地になった場合には、何ページから何ページまで、とか何についてまとめたノートかを書いておくと、後から振り返るのに便利です。

4. 気になる作品をArts🖼に追加する

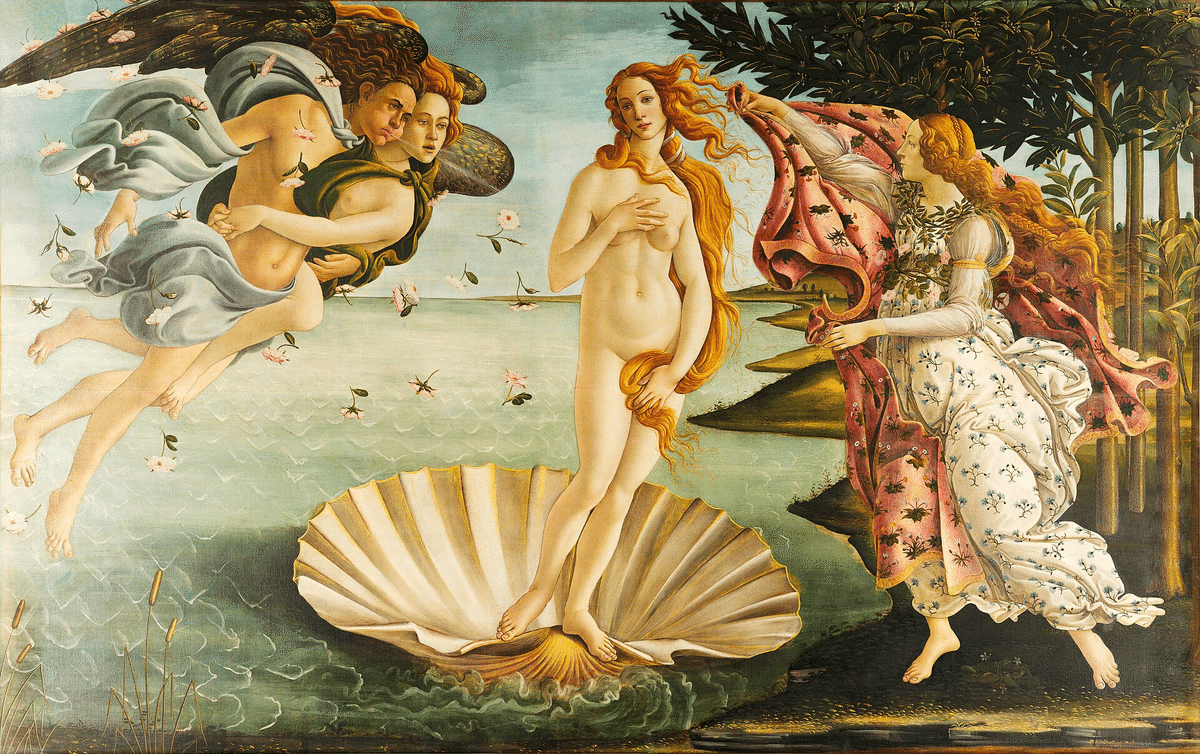

たとえばその文献がボッティチェリの《ヴィーナスの誕生》について書いたものであった場合、読みながら、ヴィーナスってどんなポーズ取ってたっけ?ヴィーナスは体の重量を感じさせないと書いてあるけど、そうだっけ?右側の女性が布かける仕草をしてるけど、何か柄描いてあったかな?と疑問に思ったタイミングや、読み返したタイミングでいちいち検索するのは面倒なので、《ヴィーナスの誕生》で1行リストを追加します。

この芸術作品のリストはGallery形式にすると、壮観です。Art Note❤️やReference📙にリンクをつけておくと、Backlinkで遡れるのでさらに便利。

5. 疑問をまとめる

最後に本を読んでいて思ったことや疑問に思ったことをQuestion❓にまとめましょう。私は興味ノートの右側をあけて、読んでいて疑問に思ったことを書き込んでいるので、それを改めて読み返して本当に意味のありそうなものだけ転記しています。あと本を読み終わった後に、Question❓のリストを再度見返すことも重要かなと思います。読んでいる時は特にひっかからなかったことも、以前疑問に思って書き出していたことがあるかもしれません。記憶があるうちに、その箇所に遡って追記しておくと昔の疑問が解消したり、更なる議論を深める材料になるかもしれません。

長くなりましたが、こんな感じで読んだ文献の楽しさをそのまま残す努力をしています。

これから先は実際のNotionを少しだけお見せしたいと思います。恥ずかしいので有料にしますが、特に見なくても上の説明で準備は万端です!

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?