祇園祭へおこしやす

京都の祇園祭は日本三大祭(東京の神田祭、大阪の天神祭)の一つで、7月1日~31日まで行われる八坂神社のお祭りです。

平安時代から続く疫病退散を願う祭礼に、2023年は82万人が訪れたそうです。

京都中心部で1か月にもわたって祇園祭が行われます。

祇園祭のことを知っていただき、実際に京都で祇園祭を楽しんでください。

祇園祭の情報検索

祇園祭は八坂神社が主催する神事と、山鉾町が主催するお祭り行事の二面性があって、祇園祭全体を網羅した公式サイトは存在していない(と思います)です。神事と行事のそれぞれの公式サイトをチェックすることをおススメします。

1150年以上続くお祭りなので、基本的にはスケジュールは前年と同じですが、コロナ禍を経て、前年よりも少しだけ拡大したり、新しいことが追加されたりします。

祇園祭は神事がメインとなるため、SNSを介して広く多くの人に知らせることを是としていない性格もあるような気がします。

京都に住んでいる人でも祇園祭の全容を詳細に把握するのは、なかなか難しいんじゃないかとも思います。

以下は祇園祭が大好きな私が毎年祇園祭のことを調べる際に参考にしているWebサイト・SNSです。

全般的な情報をチェックするには定番の京都観光Navi

八坂神社の神事・行事に日程を知るには八坂神社のWebサイト

*祇園祭は曜日に関係なく毎年同じ日付でスケジュールされています。こちらのサイトには2021年のカレンダーが掲載されていますが2024年も同じ日付で実施されます。

山鉾町の行事を知るには祇園祭連合会のWebサイト

各山鉾のイベントや頒布品について知るにはXやInstaが便利です。

公式アカウントを開設する山鉾が年々増えています。気になる山鉾があれば、フォローしてみてください。

👇タイムリーな情報はXで知ることができます。2023年に鶏鉾の御幣くくりつけに参加させていただきました。貴重な経験ができました。

本日12時頃から榊に神御幣をくくりつける準備は完了しつつあります。

— 鶏鉾保存会 (@niwatorihoko) July 11, 2023

厄除けのご利益があると言う、御幣のくくりつけは自由参加です。

↑ 数に限りがあります。

お近くにおられましたら、

是非、ご参加下さいませ。#真木建て#鶏鉾#祇園祭#京都 pic.twitter.com/Gd6iyIwFhX

👇毎年大人気の蟷螂山の頒布品はインスタでチェックできました。

TVやメディアでは17日と24日の山鉾巡行がクローズアップされることが多いですし、華やかで目立ちますが、八坂神社の神輿渡御こそが祇園祭であると考える方もいらっしゃいます。

住んでいる地域や祇園祭への関わり方によって、考え方は様々なようです。

祇園祭の全容をバランスよく網羅したサイトが存在しないのは、ここにも理由があるのではないかと思っています。

*あくまで概略図です

祇園祭遍歴

私は東京から京都へ移住して今年で3年目です。

京都移住1年目の7月は祇園祭の開催を知って、山鉾解説の本を1冊買ってぱらぱらと見て、山鉾町へ見事な懸想品を観に行き「おぉ、これが円山応挙か」と写真を撮っていました。

2年目は八坂神社の神事と山鉾町のお祭りの二面性を知って、八坂神社での行事や神事をほぼ全て観ました。

1150年以上続く祇園祭のことを知れば知るほど面白く、細かいことも気になって自分の目で見たくなりました。連日八坂神社に通い詰めたので真っ黒に日焼けしたし、同じように通い詰めている人たちと顔なじみにもなりました。

こちらの本がとっても勉強になりました。

私が男性だったら、間違いなく宮本組のボランティアに手を挙げます。

3年目の今年は、、、とある山鉾町の一員として祇園祭に参加させていただけることになりました。今からとっても楽しみです。

祇園祭の主要スケジュールと見学おススメ度

京都在住3年目ながらも、いまだに毎日が京都観光気分の私のおススメ度(★5つが最もおススメ)です。

日付と時間は2023年の情報を書いています。2024年は多少変動するかもしれません。

7月1日~ 吉符入

祇園祭の幕開けとなる神事です。

各山鉾町の会所には八坂神社の神とそれぞれの町ごとの御神体像が祀られていますが、神職が各山鉾町へ出向き祇園祭の無事を祈願する神事が行われます。

一般には非公開です。

吉符入が済んだ山鉾町では会所でコンチキチンと呼ばれる祇園囃子の練習が始まります。会所の2階で練習することが多いので「二階囃子」とも呼ばれます。コンチキチンが聞こえると、京都の短冊型の町に本格的な夏が来た感じがします。

7月1日 10:00 長刀鉾町お千度★

前祭で先頭を行く長刀鉾の厄除け粽は、おそらく祇園祭で最も人気がある粽です。毎年、粽を買い求める人々が驚くほど長い行列を作っています。

その長刀鉾には生稚児さんが鉾に乗っていますが、お稚児さんは神の使いとして八坂神社へ自分が選ばれたことを報告しに行きます。八坂神社へ報告し、祇園祭の神事が無事に行われることを祈るのがお千度です。

今年のお稚児さんはミシュラン2つ星の祇園にしかわのご子息。毎年どこのおぼっちゃんが選ばれるかが京都では話題になります。

長刀鉾町の役員の皆さんが紋付袴姿で八坂神社に参拝されるので、海外からの観光客が沸き立ちます。

本殿での神事は非公開です。

7月2日 くじ取り式

京都市役所で山鉾の巡行順番を決めるくじ引きがあります。

かつては京都所司代配下の雑色立会いの下で行われていたくじ取り式が、現在は京都市役所で行われていることを考えると、京都の歴史の深さに改めて驚かされます。

山一番をどこが引くかということが毎年ニュースになります。

7月5日前後 午前中 みやび会お千度 ★★★

八坂神社のお膝元である祇園甲部の芸舞妓さん・京舞井上流のお家元や名取の方々が八坂神社に芸事の上達や健康、祇園祭がつつがなく行われることを祈願する行事です。

そんなりで揃いの浴衣を着た芸舞妓さんの参拝姿はこの日しか見れないです。

お千度が終わって神輿洗が行われる頃から約2週間、お姉さん舞妓さんの髪は「おふく」ではなく「勝山」になります。1年目の舞妓さんはいつも通り「割れしのぶ」の髪形のまま。

この期間だけの特別の髪形である勝山も風物詩です。

2023年のみやび会お千度の様子はこちら

7月10日 10:00~ 神用水清祓式 ★★★

同日の夜に行われる神輿洗式の前段階での神事です。八坂神社の御神輿を鴨川の水で清めるためのお水を四条大橋から汲み上げます。

10時に四条通の仲源寺を歩いて出発するので、神事を執り行う集団の後ろについて行ってお水汲みを見ることができます。

四条大橋の南側から木桶を下して鴨川の水を汲みますので、南側の河原で場所取りをして見学している人もいます。

2023年の様子はこちら

同7月10日から八坂神社の氏子のお家やお店には幔幕が掲げられ、お祭りムードが高まります。

7月10日 16:30~20:30 お迎え提灯 ★★★

お迎え提灯は、四条大橋での神輿洗式から八坂神社へ戻ってくるお神輿をお迎えするための行列です。

16:30に八坂神社を出発して四条通を西へ。17:00前には河原町通を北上して御池通を西へ。本能寺での1時間休憩をはさみ、寺町通を南下して四条通を東へ。19:20ごろに八坂神社へ戻ってきます。

行列の先頭はおむかえ提灯、お囃子台車と続き、数十人の子どもたちが行列します。武者組、小町踊、鷺踊、赤熊、祇園祭音頭、馬長稚児さんなど。

行列はゆっくり歩くので、日陰など見やすい場所で見学するのがいいと思います。京都市役所では舞踊も行われます。

陽が落ちて提灯の灯が目立つ夜の時間帯に祇園エリアの四条通で見学するのが風情があると思います。

2023年は鷹山が担当されていました

7月10日 17:00~ 神輿洗式 ★★★★★

八坂神社の神輿庫に納められている御神輿三基を出して、四条大橋の上で中御座御神輿を清め祓う神事です。

17:00から八坂神社本殿で神事が始まり、19:00ごろまで神事が続きます。

19:00すぎに八坂神社本殿の御神火から大松明に点火。

まずは大松明が露払いで八坂神社から四条大橋へ向かい、19:40ごろに大松明が八坂神社へ戻ります。

戻ってきた大松明から松明に火を分けて、松明と中御座御神輿が四条大橋へ向かうのは19:50ごろ。

20:00に四条大橋に中御座御神輿が到着して神輿洗式が執り行われます。八坂神社の神職が木桶に入った御用水を榊につけて中御座御神輿を清められます。その御用水を浴びると無病息災に暮らせるということで、四条大橋は多くの人が訪れます。御神輿関係者だけで四条大橋が埋め尽くされ、観光で京都に来る方はなかなか四条大橋には立ち入れないと思いますので、八坂神社から四条大橋の間で見学するのがいいと思います。

この後に舞殿で飾り付けが行われるので、まだ飾りがついていない御神輿

祇園祭の三基の御神輿はそれぞれ担ぎ手が決まっているのですが、神輿洗式の時だけは例外的に四若神輿会が素戔嗚尊が乗られる中御座神輿を担ぐことになっています。

通常のご奉仕担当は次の通り

素戔嗚尊が乗られる中御座御神輿を三若がご奉仕されます。

櫛稲田姫命の東御座は四若

八柱御子神の西御座は錦

神輿洗式の全ての神事が終わるのは21:00ごろになります。

八坂神社を出て四条大橋に向かうときの掛け声は「ホイトォホイト」

八坂神社へ戻る時は「ヨイヤーサァージャ」

行きと帰りでは掛け声に違いがあります。

7月10日~14日 前祭 山鉾建・曳き初め★★★★★

前祭の23の山鉾町で山建て・鉾建てが始まります。

個々の山鉾町で開始日時が異なるので、SNSなどでご確認ください。大きな鉾ほど早く鉾建てが始まります。

(こちらでも予定時刻を確認することができます)

見どころは、山鉾を荒縄だけで組み上げていくところ、大きな鉾は横向きに組み立てて90度立ち上げるところです。

長刀鉾や函谷鉾など大きな鉾で四条通に面しているところは立ち止まって鉾建てを見学できない可能性があります。人気の鉾は見物人が多く、交通を妨げてしまうので「立ち止まらないでください」と交通整理している方がいらっしゃいます。

大きな鉾は横向きに組み上げて90度立ち上げます

写真右側が鉾頭で、この後エンヤラヤーの掛け声に合わせて立ち上げられました

7月10日の朝7:00ごろから鉾建てが始まります。10日は土台の組み立てだけという鉾が多いので、鉾建てを見学する場合は11日以降が見ごたえがあると思います。

山鉾建てが終わったら「曳き初め」「舁き初め」と呼ぶ町内の皆さんでの山や鉾の試し運転を行う行事があります。いくつかの山鉾は一般人も参加できます。

*以下は2024年の曳き初め・舁き初め日時です。

天候などにより前後する可能性がありますので、最新情報は各山鉾のSNSでご確認ください。

12日14:00~ 函谷鉾

12日14:30~ 鶏鉾

12日15:00~ 月鉾、菊水鉾

12日15:30~ 長刀鉾

13日12:00~ 蟷螂山

13日15:00~ 船鉾、放下鉾、岩戸山

7月13日 11:00 長刀鉾稚児社参★★★

四条烏丸交差点近くにある長刀鉾会所からお稚児さんが白馬に乗って八坂神社へ正五位少将の位と十万石大名の格式をもらいに行く神事が行われます。

こちらも大人気の神事で、長刀鉾周辺で立ち止まって見るのは困難なので、八坂神社へ向かう四条通のどこかで見学するのがいいと思います。バスや一般車両が通行する中を、お稚児さんが乗った白馬が悠々と八坂神社へ向かっていきます。

以後はお稚児さんは地面に足を付けない、母親とは離れて父親と過ごす、しめ縄が張られた部屋で過ごすなどいくつかのしきたりがあります。

(でも、元気よく無邪気に四条通を走っているお稚児さんを見たことがあります。たぶん、正装しているときは地面に足をつけないのでしょう。)

7月13日~16日 前祭 会所売店・会所飾り★★★★★

前祭の山鉾町の会所で厄除粽や手ぬぐいなどの頒布が行われます。この期間に山鉾町に行かないと買えないものも多いです。

でも暑い中、長時間行列するのは大変です。厄除粽をオンライン販売している山鉾もありますので、是非WebサイトやSNSをチェックしてみてください。

この写真は2023年の京都駅での祇園祭の展示です

会所では山鉾の懸想品などを「会所飾り」として展示しているところが多いです。チケット制や志納金制など山鉾によって様々ですが、動く美術館と言われる山鉾の懸想品を間近で見る貴重なチャンスです。是非山鉾町会所飾り巡りをしてみてください。

会所飾りも山鉾ごとに開催日時が異なります。

会所売店などのスケジュールが分かる令和6年度祇園祭各町行事日程が祇園祭山鉾連合会のサイトで公表されています。

実際は時間が多少前後します。この日程表を見てから山鉾町の会所に行っても開いていなかったり、会所飾り公開がまだ始まっていなかったり、ということが2023年は度々ありました。天候などによって前後するようなので、時間の余裕をもっておいた方がいいです。

この期間は山鉾に搭乗できたり、棒振踊りの奉納があったり、期間限定の亀廣永の「したたり」が食べられたり、と各山鉾の会所ではそれぞれの行事があります。

7月の舞妓さんのかんざしは「扇子」のデザインで、涼やかです

ちなみに、舞妓さんたちの写真撮影は大歓迎とのことでした

山鉾町のご朱印集めをする方もとっても多いです。山鉾町の方が押してくださるところもあれば、自分でスタンプを押すタイプの山鉾町もあります。ご朱印は志納金のところもあれば、300円などと決まっているところもあります。

前祭は23の山鉾があるので、目についた山鉾から適当に見て周ると、1つか2つは見落としてしまいます。見落とさないようにMyマップを作りました。

2023年に実際にこのルートを歩いて全部の山鉾を見学しました。混雑していない時間帯であれば2時間ほどで周れますが、人出が多い時はもっとかかると思います。

休み山となっている布袋山の御神体とご朱印がもらえる場所もMyマップに追加しています。

7月14日~16日 前祭屏風祭★★★

山鉾町の個人宅や地元企業が所有している屏風や美術品を公開するイベントです。

14日~16日は前祭の宵山期間となります。

14日は露店出店なし、15日と16日は数百の露店が並び、山鉾町エリアは18:00~23:00ごろまで歩行者天国になります。15日と16日は山鉾町エリアがとっても混雑するので、屏風祭を見学するのは14日がおススメです。

2023年の様子はこちら

7月15日 15:00~17:00 伝統芸能奉納 ★

八坂神社の能舞台で今様、詩吟、狂言などの伝統芸能の奉納が行われます。誰でも無料で観覧できます。

7月15日と16日 19:00~21:30 青龍神水宵宮祇園大茶会★★★★

2023年から始まった行事で、八坂神社の本殿下に湧き出ている青龍神水で点てたお茶を祇園甲部と祇園東の芸舞妓さんが席まで運んでくださる立礼式のお茶会が歩行者天国の四条通で行われます。一席2,000円

付近では伝統芸能も披露され、京都祇園の文化を体感することができます。

2023年の情報はこちら

7月15日 20:00~20:30 宵宮祭 ★★★★★

八坂神社のご本殿から御神輿へ御神霊を遷す神事で、暗闇の中で行われます。

19時ごろから八坂神社の境内に立ち入るのが難しくなるほど多くの人が訪れますので、早めに境内に到着しておいた方がいいです。境内は規制線が張られ、舞殿の周囲には立ち入れないようになります。

とっても厳かな神事ですので、静かに見学します。

20:00に本殿で神事が始まり、20:20に境内の明かりが消されます。

20:30ごろには全ての神事が終了し、見学者は一斉に舞殿の御神輿にお参りします。

八坂神社の舞殿に三基の御神輿が鎮座し、提灯の明かりが灯されるのでとってもきれいです。15日と16日は夜間に八坂神社に行かれることをおススメします。

7月15日~17日 弓矢町武具飾り ☆☆☆☆☆

50年前までは神幸祭に弓矢町の武者姿の弦召と呼ばれる方々の行列もあったそうですが、甲冑の老朽化などにより行列参加が中断されました。

2025年には甲冑を身に着けた武者の行列が計画されていて、今年2024年は武具飾りが行われます。

東山区弓矢町で10:00~17:00まで開催されます。

甲冑をまとった武者の行列は2025年の話題になりそうです。

7月16日 10:00~ 齋竹参拝 ★★★

前祭の山鉾巡行で長刀鉾のお稚児さんが結界を切りますが、その注連縄を張るための青竹を齋竹と呼びます。

八坂神社から注連縄を預かり麩屋町通に建てるのは高橋町の役目となっていて、高橋町にある日光プリンス京都で注連縄を参拝することができます。

2023年の様子はこちら

7月16日 21:00~23:30 前祭日和神楽 ★★★

翌日の山鉾巡行日の晴天を願って山鉾町から四条寺町の御旅所までお囃子を演奏しながら往復します。

長刀鉾だけは八坂神社まで往復します。

御旅所付近での見学がおススメです。

7月17日 9:00~12:00 前祭 山鉾巡行 ★★★

山鉾の晴れ舞台となる巡行では、巡行用の豪華な懸想品を取り付けた山鉾が四条烏丸→四条河原町→御池通→新町通と京都の町を通ります。

9:00 先頭の長刀鉾が四条烏丸を出発

9:45 四条河原町で長刀鉾が辻回し

10:30 河原町御池で長刀鉾が辻回し

11:30 新町御池で長刀鉾が辻回し

有料観覧席もありますが、日差しが強い時期に日傘もさせずに同じ場所にとどまって見学し続けるのは辛いと思います。

日陰になるようにパラソルが設置されているプレミアム観覧席は15万円と高額です。

私のおススメは朝6:30ごろから各山鉾が巡行に向けた準備を行う様子を見学してホテルに帰り、巡行はテレビ中継で見るパターンです。17日は例年猛暑日です。テレビ中継だと専門家の解説を聞きながらより詳しく山鉾の懸想品を理解することができます。

でもやはり現地で自分の目で見学されたい方が多いと思います。

前祭山鉾巡行見学のおススメスポットは河原町通西側の日陰です。

四条通は巡行スタート地点、くじ改め、注連縄切り、御旅所、テレビ中継基地、最初の辻回しなど混雑要因がたくさんありますし、東西に走る四条通は日陰がありません。

河原町通は午前中は西側が日陰になりますので、見学しやすいと思います。最前列や日陰は朝7時から場所取りしている猛者もいらっしゃいます。

もう一つのおススメスポットは11:30以降の新町通です。すべての山鉾が狭い新町通を通って各山鉾町へ帰っていくので、迫力があります。

地元民の多くは新町通で見学しています。

7月17日 16:00~24:00 神幸祭・神輿渡御 ★★★★★

神幸祭は八坂神社の三柱神様がお神輿で街中の御旅所へ渡御される神事です。私はこの神事が祇園祭のハイライトと思います。

16:00から八坂神社本殿で神事が始まります。

18:00に行列と御神輿が八坂神社を出発、18:30ごろに八坂神社西門石段下で御神輿を差し上げ・差し回しが行われます。

三基の御神輿はそれぞれのルートで氏子地域を練り歩き、21:30以降に順次四条寺町の御旅所に到着します。すべての御神輿が御旅所に到着するのは24:00ごろになります。

18:30の八坂神社西門下での差し上げ・差し回しが大人気で、身動き取れないほど大混雑します。2,000人の担ぎ手が東大路と四条通の交差点に集結しますので、熱気もすごいです。

三基の御神輿をすべて見るには大和大路通か河原町通で待機していれば見れますが、御神輿は途中で休憩もはさみますので、何時にどこを通るかは正確には分かりません。2023年は大幅に遅れていたように思います。

中御座御神輿が主の御神輿となり、ご神宝奉持列も帯同しますので、どれか一つだけの御神輿を見学する場合は、中御座のルートで見学するのがいいと思います。

東御座には子ども御神輿の「東若御座」もあります。

氏子地域を巡った御神輿は、24日までの一週間、四条寺町の御旅所に鎮座します。この期間、毎日八坂神社から御旅所までの道中も参拝中も無言を貫く「無言詣り」を遂行できれば願いが叶うとか。

7月20日 八坂礼拝講

2024年は延暦寺と八坂神社の合同で八坂礼拝講が開催されるそうです。

八坂神社の本殿で行われ、おそらく一般公開はないと思います。

京都では神仏習合に遭遇することが多く、祇園祭でも仲源寺が神輿洗のお水を保管したり、本能寺が行列の休憩場所になっていたり、神社の神事にお寺さんが協力されていることがたびたびあります。

八坂礼拝講には天台宗の総本山である延暦寺から15名ほどの僧侶が参列されるそうです。

来年以降も継続開催されるのかは現時点では不明ですが、こちらも話題になりそうです。

7月18日~21日 後祭 山鉾建・曳き初め★★★★★

後祭の11の山鉾町で山建て・鉾建てが始まります。個々の山鉾町で開始日時

が異なるので、SNSなどでご確認ください。大きな鉾ほど早く鉾建てが始まります。

会所の2階と鉾がつながっているのが見てとれます

山鉾建てが終わったら「曳き初め」「舁き初め」と呼ぶ町内の皆さんでの山や鉾の試し運転を行う行事があります。

*以下は2024年の曳き初め・舁き初め日時です。天候などにより前後する可能性がありますので、最新情報は各山鉾のSNSでご確認ください。

20日 15:00~ 北観音山、南観音山、大船鉾、鷹山

21日 11:00~ 橋弁慶山

7月21日~23日 後祭 会所売店・会所飾り・屏風祭 宵山 ★★★★★

前祭同様に、後祭の山鉾町で厄除粽の販売や懸想品の展示があります。

後祭の山鉾の人気行事は、役行者山の護摩炊き、南観音山のあばれ観音だと思います。厄除け粽は鷹山が大人気です。

後祭は露店の出店はなく、歩行者天国にもなりません。

後祭の方が街がキレイで見学しやすいです。

2023年の後祭屏風祭の様子はこちら

7月23日 後祭日和神楽 ★★★

前祭同様に翌日の山鉾巡行日の晴天を願って山鉾町から四条寺町の御旅所までお囃子を演奏しながら往復します。

7月24日 9:30~ 後祭 山鉾巡行★★★★★

烏丸御池→御池通→河原町通→四条通と京都の町を通ります。

9:30 先頭の橋弁慶山が烏丸御池を出発

10:00 河原町御池

10:40 四条河原町

11:20 橋弁慶山が四条烏丸に到着

後祭も河原町通西側の日陰があるところで見学するのがいいのではないかと思います。

7月24日 10:00~12:00 花傘巡行 ★★★

17日と24日に行われていた山鉾巡行が1966年に17日だけになってしまい、24日に御神輿が御旅所から八坂神社へ戻る際の穢れを祓うための山鉾巡行がなくなってしまいました。それでは困るということで、大きな山鉾ではなく、花傘行列をすることで穢れを祓うことになりました。

2014年に24日の後祭の山鉾巡行が復活したのですが、花傘巡行は従前のまま継続されることになりました。

現在は子どもお神輿や芸舞妓さん、雅楽、獅子舞など1,000人もの行列になっています。

9:30 下京中学校成徳学舎を出発 → 烏丸高辻を北へ→ 四条烏丸を東へ → 四条寺町の御旅所で拝礼→ 11:00ごろ八坂神社

八坂神社氏子地域にある4つの花街、祇園甲部、祇園東、宮川町、先斗町の芸舞妓さんが山車に乗って行列されます。4つのうち2つが交代で行列するのが原則ですが2023年はコロナ明けで4つすべての花街が参列しました。

成徳学舎付近は見学者が多く、道が広くないので、花笠巡行は日陰がある烏丸通か八坂神社の付近で見学するのがいいと思います。

八坂神社到着後、12:00ごろに舞踊奉納があります。

7月24日 16:00~ 還幸祭 ★★★★★

御旅所に一週間鎮座されたお神輿が八坂神社へ戻る神事です。

中御座

16:30に御旅所を出発、寺町通、高辻通、四条通、大宮通を通って、神泉苑に拝礼、千本通を南下して三条通を東へ、寺町通を南下して四条通を東へ。22:30ごろに八坂神社へ戻ってきます。

東御座

18:00に御旅所を出発、四条通、高辻通、大宮通、三条通などを通って、23:00ごろに八坂神社へ。

西御座

18:15に御旅所を出発、寺町錦、東洞院、姉小路通、三条通などを通って、23:30ごろに八坂神社へ。

八坂神社へ戻る御神輿三基すべてを見学する場合は御旅所付近、又旅社付近、三条寺町付近がいいと思います。

夕方16時頃から四条通は通行不可となります。普段の京都は直前まで通常の交通の往来があるのですが、還幸祭の時は数時間も前から交通規制があります。

2023年はマクドナルド 四条河原町店の2階が特等席になっていました。冷房が効いているし、上から御神輿を観れます。

八坂神社に到着後、24時頃から境内の灯りが消され、暗闇の中、神様が御神輿から本殿へと戻られます。

2023年の還幸祭の様子はこちら

7月28日 18:30~21:00 お見送り(祝い)提灯 ★★★★★

祝い提灯は2019年から始まった行列ですが、江戸時代にも同様の行列はあったようです。

7月10日の「お迎え提灯と神輿洗式」と対になるように7月28日は「お見送り(祝い)提灯と神輿洗式」という構成なのかなと思います。

2023年のタイムライン

18:30頃 四条通、祇園町南側第1パーキング前に整列

19:00 大松明が四条大橋へ行くのを整列したままお見送り

19:30 大松明が八坂神社へ戻るのを見届けてから提灯に点灯

19:45 中御座神輿に続いて四条大橋方向へ行列

20:00 四条大橋では神輿洗の神事が行われているので、祝い提灯は手前の祇園四条駅付近で旋回行列

20:30 八坂神社前で中御座の差し上げが行われている間は四条通で並んだまま待機。その後は祇園北側の町内を行列。

なかなかユニークな提灯もあって「あれは何かな?」と考えながら見るもの楽しいです。

2024年のルートと目安時刻は八坂神社のサイトに掲載されました。

https://www.yasaka-jinja.or.jp/event/gion_map/#omiokuri_map

7月28日 17:00~ 神輿洗 ★★★

10日の神輿洗式と同様、御神輿が四条大橋で祓い清められます。

夕刻には八坂神社本殿で神事が始まります。

18:00 八坂神社の舞殿から三基の御神輿を出し、18:20には東御座と西御座は八坂神社の神輿庫へ。

19:00すぎに八坂神社本殿の御神火から大松明に点火。まずは大松明が露払いで八坂神社から四条大橋へ向かい、19:40ごろに大松明が八坂神社へ戻ります。戻ってきた大松明から松明に火を分けて、松明と中御座御神輿が四条大橋へ向かうのは19:50ごろ。20:00には四条大橋に中御座御神輿が到着して神輿洗式が執り行われます。

10日の神輿洗は大混雑で四条大橋に近づくことも難しいですが、28日の神輿洗は人出が減るので、四条大橋で見学することもできるかもしれません。

祝い提灯も御神輿も見たい場合は四条通の鴨川より東側で見学するのがいいと思います。

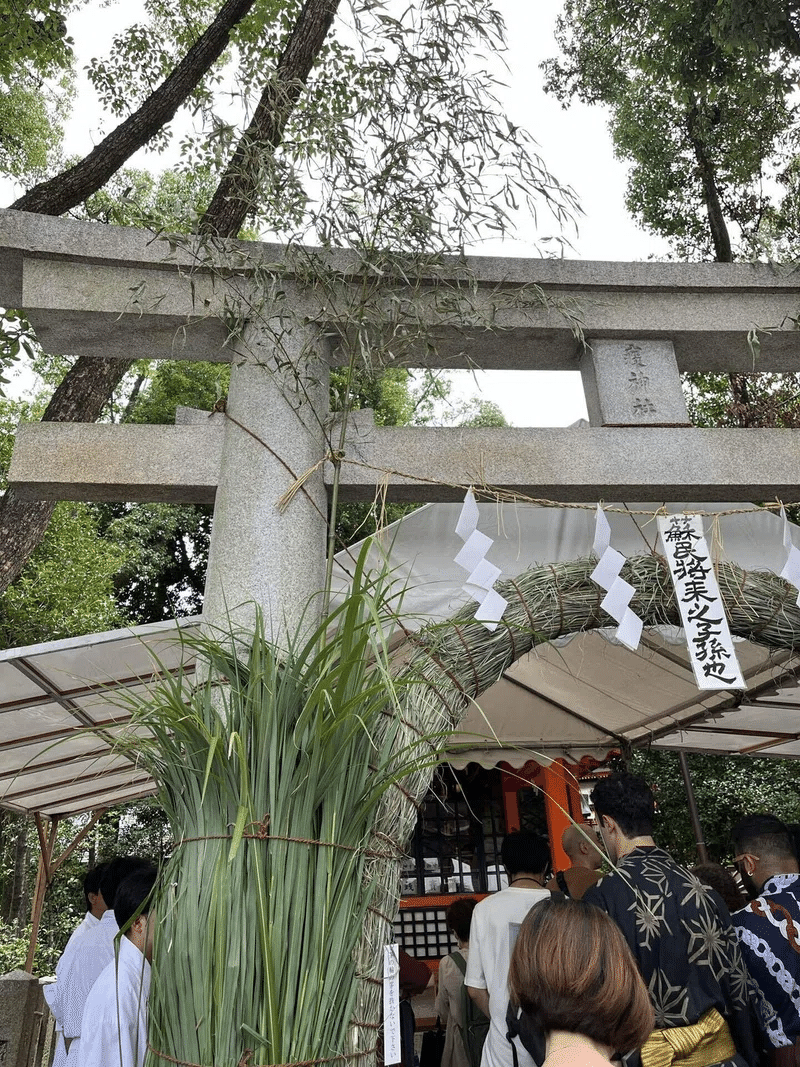

7月31日 10:00~ 疫神社夏越祭 ★★★

多くの神社で6月30日に行われる夏越の祓ですが、八坂神社の摂社である疫神社の夏越祭は7月31日に行われます。

茅の輪が設置され、祇園祭の関係者や招待者で神事が行われます。

神事が終わった後は一般参拝者も茅の輪をくぐり、八坂神社の神田で栽培された茅を持ち帰ることができます。

2023年の疫神社夏越祭の様子はこちら

交通規制

四条通や山鉾町で道路の交通規制がある日時・行事・主要エリア

7月10日 18:50~21:00 お迎え提灯、神輿洗【八坂神社~四条大橋】

7月12日 14:30~17:00 鉾曳き初め【長刀鉾・函谷鉾など】

7月15日~16日 18:00~23:00 前祭宵山【山鉾町全域】

7月17日 8:00~14:00 前祭山鉾巡行【山鉾町全域】

7月17日 17:50~24:00 神幸祭【中心部広域】

7月24日 8:30~13:00 後祭山鉾巡行、花傘巡行【山鉾町全域】

7月24日 16:00~23:30 還幸祭【中心部広域】

7月28日 18:50~21:00 祝い提灯、神輿洗【八坂神社~四条大橋】

交通規制の時間帯にバスに乗ってしまうと、お祭りとは全く関係ないエリアも含めてバスが動かず、バス停でもない場所ではバスから降りられない、という状況になりかねません。

交通規制の時間帯は地下鉄を利用するか、タクシーの運転手さんに相談するのがいいと思います。

2023年祇園祭に関連する交通規制の詳細PDF

祇園祭の楽しみ方

まずは祇園祭に関連する場所がまとまっている地図を入手するのがおススメです。

デジタル地図はこちら

紙の地図はこの地図が便利です。

京都駅2階にある京都総合観光案内所「京なび」、各山鉾町など約80か所で無料配布されます。8ページ構成で各種神事や行事のスケジュール、山鉾の紹介も掲載されていて、とっても便利です。

山鉾町では団扇の無料配布をしている山鉾もあり、団扇に山鉾地図が書いてあることもあります。

京都の本屋さんでは祇園祭の情報誌や書籍が平積みされているので、京都に来てから大垣書店などで情報誌を買うのもおススメです。

函谷鉾と鶏鉾のすぐ近くにある大垣書店京都本店では書籍だけでなく祇園祭グッズも並ぶので楽しいです。

山鉾の懸想品は解説を読んだり聞いたりしてから実物を見ると感動ひとしおです。

地図を入手したら、四条通の東端にある八坂神社に参拝。山鉾の厄除け粽が有名ですが、八坂神社の厄除け粽もあります。

その後は祇園エリアで祇園祭期間中だけ販売される和菓子を買うのが楽しいと思います。

八坂神社から四条通を西へ1キロ歩けば御旅所があります。御旅所に御神輿が鎮座している期間であれば、御旅所でもお参りを。

御旅所から北へ1ブロック行けば錦市場があります。錦市場を西へ歩いてから南下すれば、長刀鉾町にあたります。

山鉾建てはずっと見ていられるほど興味深いですし、会所飾りや山鉾搭乗で懸想品を近くで見るのも楽しいです。

山鉾町の皆さんが着ている浴衣や提灯のデザインを見較べるのも面白いです。

山鉾町と八坂神社で同時間帯に行事・神事が行われることもあるので、全部を見ることはできないです。興味がある行事・神事の日時と場所を調べておいてから見学するのが楽しいと思います。

辰年の今年は京都の各所にある龍にまつわる寺社仏閣が取り上げられることが多いです。瀧尾神社は今年最も注目を集めた神社の一つと思います。

大船鉾では鉾の先に大金幣と龍頭を隔年で取り付けていらっしゃいますが、大船鉾の龍頭は瀧尾神社の舞殿の龍を参考にして作られています。

2024年は龍頭が取り付けられる年で、いつもにも増して大船鉾の会所は賑わいそうです。

祇園祭のお菓子

二軒茶屋 稚児餅

7月13日に長刀鉾のお稚児さんがお位もらいの神事がありますが、14日以降祇園祭期間中だけ中村楼・二軒茶屋でいただけます。

三条若狭屋 祇園ちご餅

年間通して販売されています。

京都のお土産物店やデパ地下などでも買うことができます。

亀廣永 したたり

菊水鉾のお茶席でいただけます。大人気なので毎年長い行列ができています。

毎週月・木曜日は高島屋の銘菓百選で買うことも可能です。

一保堂の喫茶室 嘉木で祇園祭期間中にいただくこともできます。

柏屋光貞 行者餅

7月16日にだけ販売される行者餅。

予約ができず、早朝から並んでも買えないことがある幻の和菓子です。

大極殿本舗 吉兆あゆ

占出山の会所で買うことができます。

末富 岩戸せんべい

岩戸山の会所で買うことができます

伊勢源六 たちばなや 粽

鷹山の会所で食べる粽が販売されます。1日100本限定

亀屋良長 烏羽玉かき氷、宵山団子

今年もやりますかき氷。

— 亀屋良長 吉村良和 (@yoshimura0303) July 15, 2023

ほんのり塩味が嬉しい黒糖蜜「烏羽玉氷」と丹波大納言で炊いたぜんざいか乗った「宇治金時」の二種です。

「烏羽玉氷」には通常より柔らかく炊いた烏羽玉が乗っています。

7月15日と16日は17:00〜22:00までご用意しておりますが、なくなり次第終了となります。 pic.twitter.com/NnzJKC7i8I

鍵善良房 祇園まもり

「蘇民将来子孫也」と八坂神社の神紋の焼き印が入っていました。

他にも多くの和菓子店で山鉾や八坂神社の神紋をあしらった和菓子が期間限定で販売されます。

胃袋が何個あっても足りません。

おはようございます😌

— 鳴海餅本店【公式】💙💛 (@narumi_sekihan) July 1, 2023

祇園祭、初日を迎えた京都は今朝から生憎のお天気☔️

本日から様々な神事が取り行われます。

鉾が建つのは、もう少し先ですが、フライングで、栗どら焼きに長刀鉾が✨

"苦事取らず"の縁起物ですので、お土産やご贈答に如何でしょうか😌

ではでは今日も京とて。 pic.twitter.com/OjjFEqXUZy

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?