パーソナルAIアシスタントの進化と、その共存のために必要なルール作り

アニメや漫画が育む日本人の無防備なAI親近感

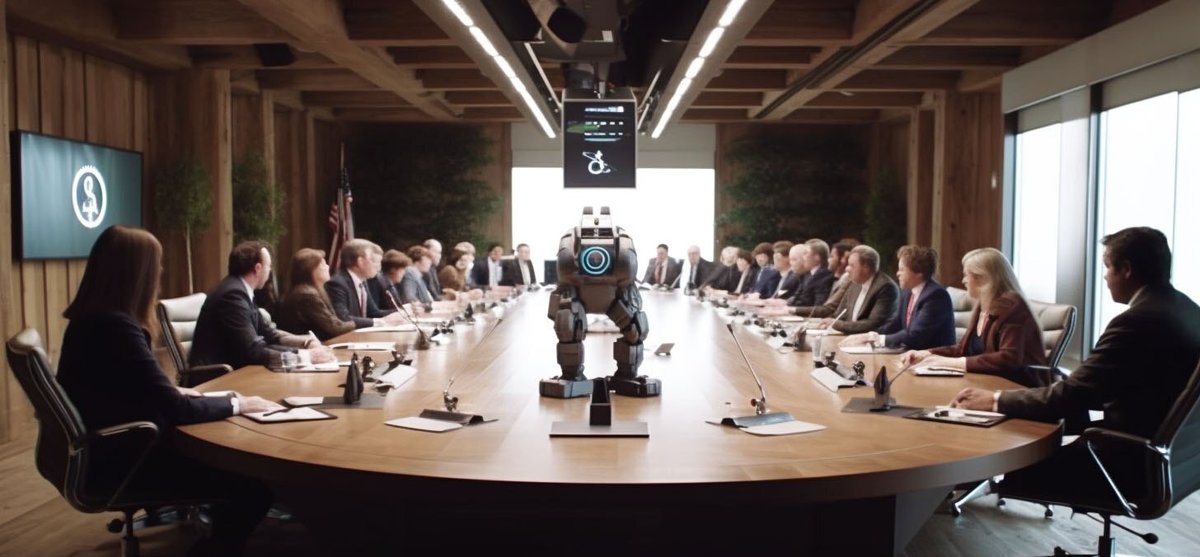

ロボットやAIを仲間として扱ったアニメや漫画は、日本人のAIに対する無防備な親近感を生んでいる一因です。1950年代の「鉄腕アトム」、1970年代の「ロボット刑事」、1980年代の「超電磁ロボ コン・バトラーV」、「ドラえもん」も、日本人にとってロボットやAIを身近な存在として認識する文化を育みました。その結果、日本人はAIと聞く他国の警戒感を感じるのとは裏腹に、無防備な親近感を示してきたのです。

しかしながら今「なぜ?ホワイトハウスがAI規制に乗り出す」でも取り上げたように、AIのリスクを避けながら、そのメリットをどう生かしていくのか 日本もその難しい課題に直面しています。

生成AI市場が急速に拡大する理由と予測

大手コンサルティング会社のボストンコンサルティンググループによると、生成AIの市場規模は2027年には世界で1210億ドル、日本円でおよそ16兆円に達すると予測されており、これは2022年の市場規模の約13倍にあたります。今後、小売業界や製薬会社、銀行など様々な業界で利用が広がり、仕事のやり方が変わる可能性があります。

AI利用拡大に伴う懸念

生成AIの利用が広がる一方で、プライバシーや著作権の侵害、誤った情報の拡散などの懸念が指摘されており、AIが学習できていない分野で誤った回答を出す、またAIによって書かれたと思われる作品が増えるなど、技術の悪用も懸念されています。

G7でAIについての議論が行われた理由

AIに対する懸念が広がる中各国の政府も対応を迫られており、AIの進化や利用の拡大にルール作りが追いついていないことから、G7デジタル・技術相会合でもChatGPTなどの生成AIが急きょ議論されました。

G7での意見の違い

プライバシーの保護など個人の権利を重視するヨーロッパの国々は、法規制を含めた厳格なルール作りを目指している一方で、日本は企業による研究開発や利用の推進を重視しており、民間のガイドラインに基づく緩やかなルール作りを目指しています。

G7の合意内容

G7の閣僚声明では「信頼できるAI」の普及を目指すことで一致しました。具体的には、国際的な技術の標準化を進めることや、国際機関でAIの影響や課題を分析することなどを盛り込んだ行動計画が採択されました。

具体的なルール作りに向けて

AIの規制は国ごとに異なるため、国際的な標準化が必要とされています。しかし、技術の進化が非常に速く、規制の立ち遅れが起こっているため、現実的な規制の導入には時間がかかる可能性があります。加えて、AIが持つリスクや課題には多岐にわたるため、特定のルールで全てを解決することはできません。

相手国の世論に影響を与えようとする「情報戦」

また、偽情報で相手国の世論に影響を与えようとする「情報戦」の動きが、各国で問題になっています。日本は、こうした事態への備えが十分とは言えません。政府は、外国から発信される偽情報に対処するため、体制の整備に乗り出すと発表しました。ツイッターなどのSNSや、インターネット上の情報収集を強化して、国益を損なうような偽情報の発見に努め、正確な情報を発信するのが目的です。

他国による偽情報の脅威

偽情報は、世界中で問題となっており、他国の世論に影響を与える「情報戦」の一環として使用されることがあります。例えば、ロシアはウクライナ侵攻に関する偽情報を拡散し、ウクライナ側の士気を低下させることを狙っていました。また、中国は台湾に対して、米国が台湾有事を起こそうとしているといった情報を拡散し、米国離れをもたらす意図があったとされています。

岸信夫首相補佐官ツイッター偽アカウントの投稿

日本も偽情報の被害を受けており、昨年、岸信夫首相補佐官をかたるツイッターの偽投稿が問題となりました。このような偽情報に対処するためには、政府が体制を整備し、各省庁が情報収集に力を入れることが必要です。また、ネットやSNSを運営する事業者も責任を持ち、偽情報の拡散を防止するための対策を講じるべきです。

ChatGPTの悪用の懸念

偽情報を見抜くことは非常に困難であり、生成AIの技術を悪用することで、偽の文章や動画を作り出して拡散することもできます。このため、情報リテラシーの向上が欠かせず、教育現場での取り組みが必要となります。

AIを活用したファクトチェック技術の開発

OpenAIは、自社のChatGPTを含む生成AI技術に対する規制の必要性を訴えており、AIの透明性を高めるために取り組んでいます。また、同社の共同創設者の1人であるサム・アルトマン氏は、偽情報の拡散に対処するために、AIを活用したファクトチェック技術の開発に注力しています。

AIとの過剰な依存や接触が問題視

ChatGPTなどのパーソナルAIアシスタントを提供する企業は、未成年者の健全な成長に配慮した取り組みをすることが求められます。例えば、適切な利用ガイドラインの提供や、AIとの適度な接触時間の設定などが挙げられます。また、教育現場での情報リテラシー教育の強化も重要です。

AI技術の適切な利用に向けた取り組み

OpenAIも、ChatGPTを含むAI技術の適切な利用に向けた取り組みを進めています。具体的には、AI技術の利用にあたっては倫理的な観点や社会的影響について考慮し、利用に制限を設けるべき場合があるとしています。また、AI技術の透明性や公正性を高めるための技術開発も進められています。

Switch「みまもり設定」の様なものがAIに必要になる日が来る?

ChatGPTの利用に関しては、年齢制限や保護者の同意が必要な場合があります。さらに、適切な情報リテラシー教育が必要であり、不適切な利用や偽情報の拡散を防ぐための教育が重要となってきます。そのため、運営側が情報提供や適切なガイドラインの提供、教育機関との協力などを行うことが必要でしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?