自己メンテナンスのカギは「感覚情報」!?~転倒を繰り返したTさんの事例より~

今回は、

退院後、自宅で転倒を繰り返してしまったTさん

のリハビリ経過から学べることを通して、

自己メンテナンス方法がもっと上手になりたい!

自己メンテナンス方法の一番大事なポイントが知りたい!

という

素晴らしいあなた(!)に向けて、

風の治療家(訪問整体師・理学療法士・物理学修士)の立場でお話をしようと思います。

なぜTさんは、自宅で転倒を繰り返してしまったのか?

「自己メンテナンス方法」の話なのに、

なぜ

「リハビリ」や「転倒」の話?

と思われるかもしれませんね。

今回の記事の大事なポイントは、

感覚情報の重要性です。

自分の動きを、自分がどのように感じるのか?

これが、あなたが思う以上に重要なんですよ、

ということがお伝えしたいのです。

それではよろしくお願いいたします。

入院中に行ったリハビリメニューに固執するTさん

Tさん(女性)は、最近ある病院の回復期病棟から自宅へ退院されました。

診断名は、ある脳の病気です(詳細記載できません。ごめんなさい。)

自宅の中は歩いて移動されます。

しかし、

「常に家族が歩行の介助をする」

ことが想定されていました。

これは、ご家族の介護負担が大きくなる設定です。

一般的にはあまりお勧めしないのですが・・・

少しでも歩きが安定するように、

介護保険を利用してリハビリを行うことになりました。

Tさんのリハビリ担当者は、私もよく知る男性です。

新潟のリハビリ界(?)ではほとんど無名なのですが、

素晴らしい技術を持っている人物です。

(このような方が新潟にはたくさんいます。有名な人を批判しているわけではありませんが。)

Tさんに提供されるリハビリの質は、申し分なしです。

ですが、見ているとなんだか

おかしな

リハビリです・・・

「入院中のリハビリはこんなことをやっていた!」

「病院リハビリのA先生に、こうやって歩くと褒めてもらえた!」

「ここでも同じことをしてほしい。しないと絶対にダメ。歩けなくなる。!」

とTさんが強く主張しているのです。

これでは今彼女に必要なリハビリメニューが、スムーズに提供できません。

「病院のA先生」というリハビリスタッフ。

私も名前程度は知っています。

病院で指導的な立場におそらくいるはずです。

Tさんは、そんなA先生にリハビリをしてもらい、

絶対的な信頼感を持たれたようです。

正確には、

「信頼感」ではなく

「依存心」

ですが・・・

こうなってはしかたがありません。

その「A先生が行った」というメニューで、

リハビリを行うしかありません。

しかし、それは・・・

例えば「歩行訓練」というメニューでは、

大きな歩幅で

なるべく長い距離を

真っすぐに

歩くというものです・・・

実際のTさんの歩きは、

歩幅が大きすぎます。

さらに歩行による、自分の重心の移動に

体が対応できていません。

つまり、全く安定していません。

「はは~ん、だから自宅に帰っても、家族に介助をお願いしてしまったんだな」

と分かりました。

さらに、歩行訓練が終わって、

座って休憩する場面

がとても問題です。

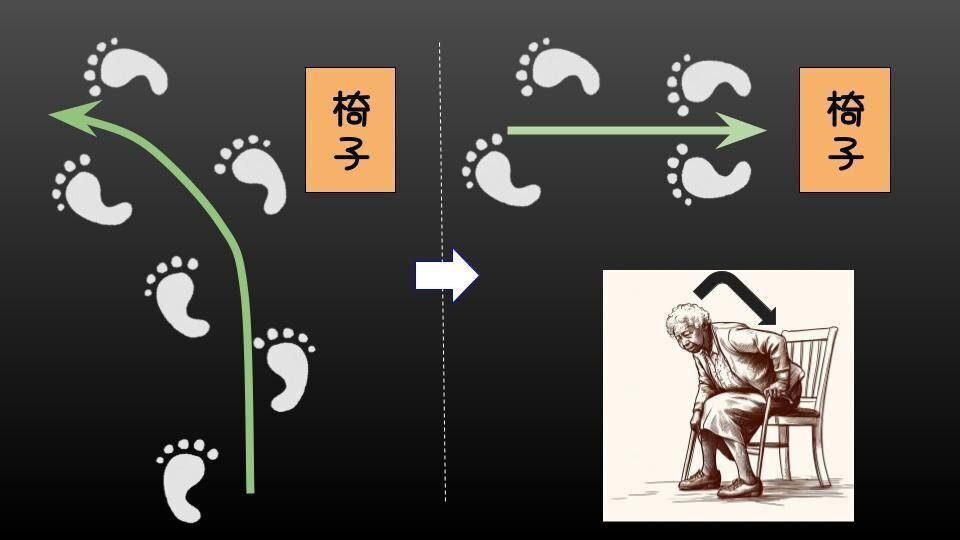

椅子に向かって少しカーブをしながら移動していき

お尻を椅子に向けるように立ち

少し椅子に向かって後ろ歩きをして

ゆっくり座る

という、日常生活で重要なこの場面です。

実は大変重要なのですが・・・

ここが、大変危険なのです。

ゆっくりカーブを描くように歩行する。

後ろ歩きを1~2歩行う。

これができないのです。

「入院中リハビリで練習していればできた」であろう動作です。

それが全くできません・・・

さすがの優秀なリハビリ担当さんも、

リハビリ中は苦笑い(傍からはわからない程度です)。

その後Tさんのカルテを書きながら、

どうしたものかと頭を抱えていました。

そして、私たちが心配した通り、

Tさんは、自宅でご家族の介助で歩行をしている最中に

「転倒した」

「転倒しそうになった」

という情報が繰り返し入るようになります。

幸いご家族がいるため、大きなケガにはなっていませんが。

現状では大変な危険な自宅生活、となっています。

【補足】

もしも医療関係者の方がこれを読まれていたら、

「退院前訪問指導とかしなかったの?」

と思われますよね?

私もかつては病院の回復期病棟で働いていましたので、

同じ疑問を持ちました。

調べてみると、

「病院のリハビリ室に、家族を呼んで、歩行訓練をして、介助可能と判断したので、退院前訪問などは必要ないと判断した。」

というのが実情だそうです(苦笑)。

退院前に、患者さんが実際にご自宅に帰って生活してみることは、大変重要です。

私もかつてはこれにより、大変鍛えられました。

本当は、退院後にも訪問することも大変重要です。

一般の方でも以下のサイトが、わかりやすく参考になるかもしれません。

腰痛自己メンテナンス方法(ちょっと難しい)紹介(動画)

少し唐突ですが、Tさんの話は一旦置いておいて、

腰痛の自己メンテナンス方法をご紹介します。

仰向けに寝ることができる。

お腹を触ることができる。

1㎝~数㎝お尻を上げることができる。

これが、この自己メンテナンスを行う時の条件です。

難しくなさそうでしょう?

でも、なぜか

「難しい」

方法です。

その理由は、

「ご自分の身体の感覚を感じる能力」

が求められるからです。

どうですか?

難しかったですか?

その後のTさんの解説を読まれたら、またやってみましょう。

Tさんの「変化」と「変化できていないこと」から私たちが学べる事

Tさんの好ましい「変化」

転倒を繰り返されるTさん。

本来であれば、自宅での生活・家族介護のあり方を再検討します。

しかし、ここでも

「病院のA先生の指導は変えたくない」

というTさんの希望が強く、変更できません。

ご家族も、

「本人が一旦そう思っては変更は難しい。」、

「できれば本人の気持ちを尊重したい。私たちも介護を頑張る。」

という意向です。

普通のリハビリスタッフであれば、ケアマネジャーさんと一緒に、

何度も何度も、本人ご家族を言葉で説得するというアプローチをとります。

しかしこれは、時に逆効果です。

言葉で説得しようとすることで、

逆に相手の考えを、変更不可能なほど固めてしまう

ことがあるからです。

説得するリハビリスタッフにとっても、

「ケアマネさんと何度も説得しても、本人が受け入れなくて。

それでも転んじゃうんですからしょうがないです。」

という言い訳がしやすくなるという、

負の一面もあります。

ですが、Tさんのリハビリ担当者はやはり優秀です。

正攻法のリハビリで勝負をかけました。

Tさんの受け入れができる範囲で、

少しずつ、少しずつ、

より良いリハビリとなるように、

変更していきます。

すると、Tさんも

「あれ?」

と思い始めたようです。

明らかに動きの安定感が増してきているからです。

「歩きやすくなりました」

という言葉も耳に知るようになりました。

いつしか、だんだん以前のような

「○○病院のリハビリは・・・」

「A先生が言うには・・・」

という言葉が聞かれなくなりました。

リハビリを通して、Tさんの信頼を得ることができたのですね。

現在では病院時代のリハビリメニューに固執されることもなく、

必要なリハビリメニューを受け入れて頑張ることができています。

ご自宅での介助方法や、生活環境も少しずつ変更可能となっています。

Tさんは、

「リハビリメニューとは、その段階で内容が変化するもの」

「病院のスタッフ以外にも、信頼できるリハビリスタッフが存在する」

という考えを受け入れることができました。

これは大きな変化です。

でも、

まだ「変化できていないこと」

があります。

Tさんが「変化できていない」こととは?

諸事情によりTさんのリハビリを、

1回だけ私が代わりに行うこととなりました。

リハビリ担当者さんは、

「(リハビリ内容は)お任せします。必要なことをしてくださればOKです。」

と事前にお願いされました。

なんだか、ワタクシ試されているようです(笑)

何が「必要」なことかなぁ?

と思いながらTさんのリハビリをはじめます。

Tさんは、現在のリハビリ担当者を信頼しているようです。

一方で、私のリハビリに少し

不安?警戒?

なお気持ちもお持ちの様です。

なぜなら、

「いつもとは違うリハビリになるかもしれません。

でも、目標は同じですからね。」

と最初にお伝えしたからです。

Tさんが、

「いつもと違う」

が苦手なことを、十分承知したうえでお伝えしました。

まずは、体の状態を確認します。

私が手で触れた時の、Tさんのお体のわずかな反応に集中します。

なるほど。

私がお体に触れても、正常な状態で起こる反応が全く起きません。

メニューが決まりました。

その一部は以下の通りです。

できるだけゆっくりと左右に寝返り

ゆっくりと立ち、お尻を後ろに引きながらゆっくりと座る

じっと立つ ⇒ そのまま足踏みの一部の動きを行う

実はこれ、

Tさんが今までのリハビリで、

「経験したことがないもの」

ばかりです。

当然Tさんは、戸惑います。

戸惑ったTさんは、

「こうですか?」

「これでいいですか?」

と私に聞いてこられます。

病院のA氏であれば、この時に

「いいですよ!」

とか、

「もっと、こうしましょう!」

と、言っていたハズです。

私はそうしません。

「Tさんはどう思います?」

とか、

「今、Tさんは一番ゆっくりできてますか?」

と答えます。

時には

「そうですねぇ~」

わざと曖昧にします。

「良い」も

「悪い」も

「結論」も

言いません。

これは、Tさんが

一番困る返事

だと重々承知です。

ですので、少し助け舟を出したり、少し私の手で動きを修正したりしながら、

過剰にTさんの負担にならないようにはしました。

でも、終盤にはTさんの頭の中は

「なんだかぼ~っとした」(←後日ご本人から聞きました)

状態になります。

そして、このタイミングで

歩いて

もらいました。

私は何も言わずに、最小限の介助(ハンドリング)を行うだけです。

お互い無言のまま、

しばらく歩き、

そして、

ベッドに座って休憩されます。

そのまま、しばし沈黙が続きます。

その後Tさん

「んふふ?」

と笑われます。

「今、私なんだか(動きが)自然でした(笑)」

と。

そうです、安定感が増していたのです。

Tさんが、

何も意識をしなくても、

何も注意をしなくても、

何も考えなくても、

私の介助を受けてはいましたが、

安定感が増した歩行、

安定した着座動作

ができていました。

「歩いていることを忘れる」のが理想です。

なぜなら、歩行は脳の無意識の部分で行われるからです。

私は、リハビリ担当者さんには、このようなリハビリをもっと行ってほしいと思っています。

もちろん、担当者さんにお伝えしました。

彼なら絶対できるでしょう。

Tさんに期待する次の変化は「動く自分を感じる能力」

Tさんがまだ変化できていないこと。

それは、

「自分で 自分の動きの 良し悪しを 感じることができる」

ことです。

まだまだ、ご自身の動きの良し悪しの判断を、

リハビリスタッフに依存しています。

私がTさんへ行ったリハビリで

一番変化を求めたのは、

「自分で 自分が動く感覚 を感じること」

です。

これは非常に重要です。

リハビリの眼から見て「良い」と思っていても、

患者さんご本人が、

「悪い」

「重い」

「怖い」

などの感覚を持っていたら、

それは間違いなく

「良くない」

のです。

私達は、意識してもしなくても、

体全身から感じる感覚(情報)をキャッチしながら、

自然に、

滑らかに、

無駄なく、

動きや姿勢を調整する能力があります。

ですので、

患者さんが抱く感覚

が最も重要なのです。

感覚にはたくさんの種類があります

感覚にはどのような種類があるか、ご存じですか?

以下に挙げてみましょう。

視覚

聴覚

嗅覚

味覚

触覚

温度感覚

痛覚

平衡感覚

これらの感覚は、

私達の体の外の環境を認識するための感覚です。

これらの感覚は、

私たちが

周囲の環境と適切に相互作用する

ために非常に重要です。

例えばあなたが今、

家の中で、スマホで歩きながらこの記事を読んでいただいているとすれば、

壁にぶつかったり、机にぶつかったりしないのは、

これらの感覚が正常に働いているからですね!

でも気を付けてくださいね!

一方、これらの8つの

体の外の環境を認識する感覚とは異なり、

体の中の状態を認識するための感覚があります。

ひとつは

固有感覚

とよばれるものです。

私たちが自分の体の位置や動きを感じる感覚で、

これは筋肉、関節、皮膚などの感覚受容器からの情報に基づいています。

この感覚があることで、

運動が滑らかになったり、

バランスがとれたり、

姿勢を保つことが出来たり、

することが可能となるのです。

この写真はタイトル画像にも使用

また、

表在感覚

というものがあります。

ちょっと、先ほどの8つの感覚との違いが難しいかもしれませんが、

この表在感覚は、

自分の体の周りにあるモノを感じ取り、

自分と周囲との関係を認識することに役立ちます。

歩いているときに、突然床が濡れていて少し滑った時

「あ!」

と、思いますよね。

通常通りの床の状態を、足の裏の表在感覚で感じ取り、「異常なし」として認識せずにいられたのに、

突然滑ることで、「異常あり」として、体にバランスをとることを指令します。

これは表在感覚がなせる業です。

私達が運動するときには、

固有感覚と表在感覚が重要

だと私は考えます。

感覚についての一般情報です。

固有感覚については以下のサイトがわかりやすいと思います(自動翻訳の文章に慣れておられればですが…)

【再掲】自主メンテナンス例(動画)

どうでしょうか?

自分で自分の体を感じ続けることが、大事なポイントです。

この自主メンテナンス方法も、

自分の感覚情報を認識できることが必要な方法です。

私自身は、この自己メンテナンス方法の一部、

腹部などの体幹に触れることを行っています。

今でも行うことで、

自分の体の新たな

「発見」

をすることがあります。

よろしければ、夜寝る前や、朝起きた時などに、

取り入れていただければ幸いです。

最後に

今回も長い記事となりました。

大変お疲れ様でした。

最後にまとめをさせていただきます。

Tさんという事例を通して、感覚情報の不足や偏りが、どのように動作の安定性やバランスに影響するのかを紹介しました。

腰痛の自己メンテナンス方法の一種で、感覚情報を利用するというテクニックをご紹介しました。

お話は以上です

最後までお読みいただきありがとうございます

私は文章にするのが苦手ですが、

できるだけ伝えたいことを書いてみました。

もし間違いや不明な点がありましたら、

ぜひコメントやメールで教えてください。

喜んで加筆修正いたします。

私のブログがあなたの何かの参考になれば嬉しいです。

このブログを読んでくださったことは、私にとって大きなご縁です。

ご感想やご意見など、お気軽にお寄せください。

私はそれを励みにしています。

また、

お体のご相談や施術のご予約

健康講演会のご依頼

明初庵を支えていただけるパートナー企業様からの問い合わせなど、

お仕事のご相談もお待ちしています。

ホームページからお申し込みいただけます

(申し込みフォームごございます)

直接メールもお受けいたします

LINE アカウントはこちら

アカウント名は「福島 ただし」です。

タイトル写真は

cottonbro studio: https://www.pexels.com/ja-jp/photo/4324098/

による美しい写真を使わせていただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?