パルデアの遺跡時代 北西部編(パルデアの歴史⑧)

パルデアの遺跡は「王の国」のものなのか?

ここでは遺跡や様々な痕跡からパルデアの歴史について考えたい。まず、物語中で示される政治体制と見做せるものは三つある。「805年前にパルデア帝国が周辺国と統合されたパルデア地方」、「周辺国と競争し大穴の財宝を目指したパルデア帝国」、そして「王さまの過ちから四災によって崩壊した国」である。一般的に帝国は諸王の上に立つため、「王さま」と表現される以上はパルデア皇帝とは別個であると考えざるを得ない。時代考証を心がける田尻氏のゲームフリークのスタンスとしてその辺りをおざなりにするとも思えず、帝国の前に四災で崩壊した王さまの国つまり「王国」が存在したということになる。だが、それだけでは遺跡が王国のものであるということにはならない。

カロス史から推定するパルデアの遺跡の年代

遺跡は一見すると現在もイベリア半島各地に残る2000年前の古代ローマ帝国のそれに似ている。そして同じく帝国であるパルデア帝国も2000年前には在ったので、遺跡はパルデア帝国時代のものであるとまずは考えてしまう。だがそもそも帝国はいつからあったのかは明示されていない。

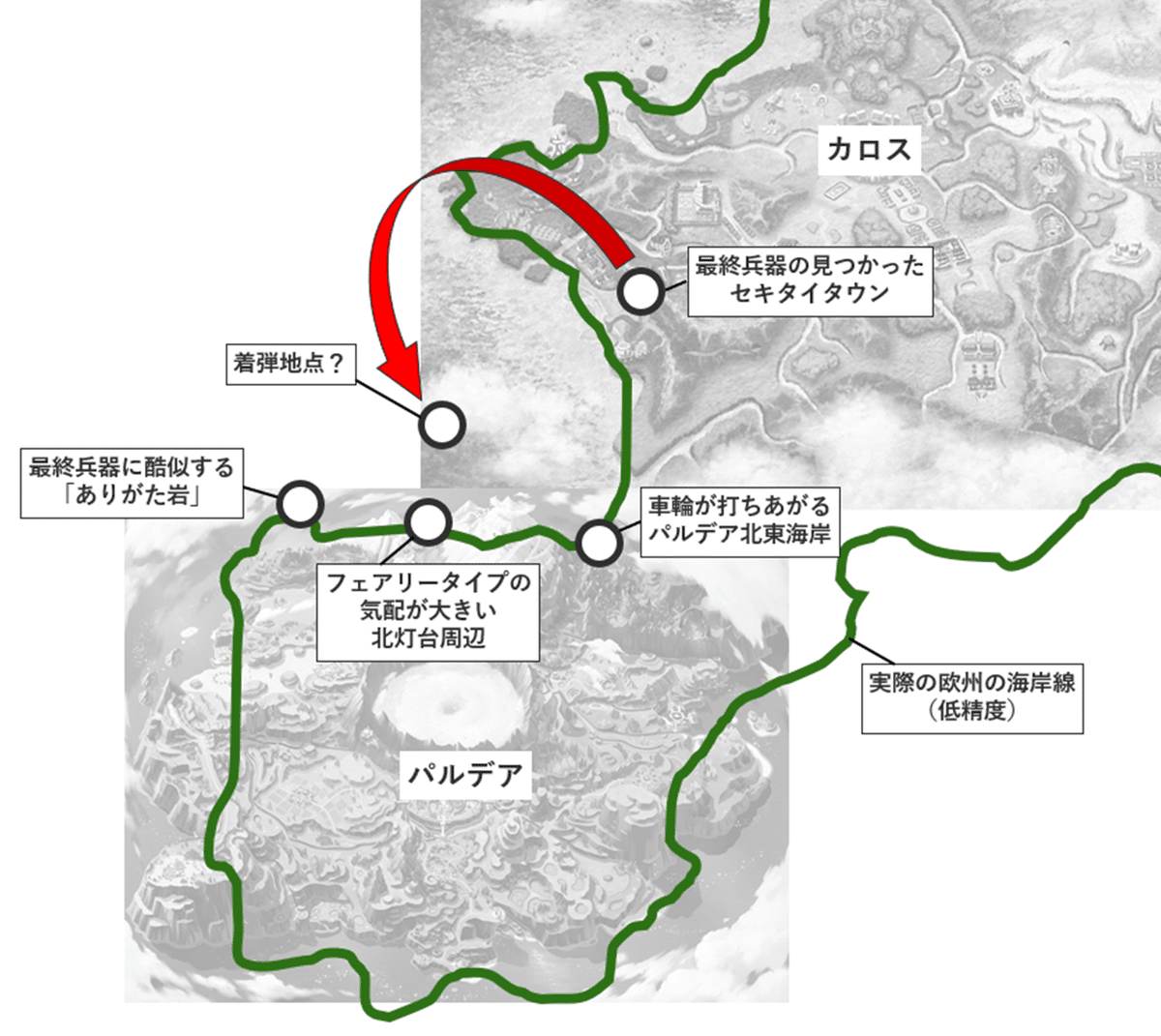

ここでカロス地方の記録を見ると、AZ王が率いたカロスの王国が3000年前に周辺国と戦争を行ったという記録がある。そして実際に戦争を終結させた最終兵器がカロス西海岸のセキタイタウンにあることが確認されている。ではその兵器はどのように用いられたかと言えば、今回の物語で示されたパルデアの北東部海岸にいくつか打ち上げられている「車輪」がその痕跡と言えるのではないか。

「パルデア北東海岸の車輪」がカロス最終兵器を暗示する理由

海に車輪があるというのは不可解だが、海を越えた外征を画策したというパルデア帝国が同じく植民地帝国を築いたスペイン帝国をもモチーフとしているのならば、恐らく無敵艦隊が敗北を遂げたアルマダ海戦のような戦いにおける結果を暗示しているのだと思われる。だが落ちている車輪には持ち手がないので操舵輪ではない。であれば、当時の軍艦の据え付けられていない艦砲の大砲の車輪であることが推定できる。実際に北パルデア海にあたるスペインのビスケー湾以北ではアルマダ海戦時の大砲の車輪が沈んでいるのが今でも確認できる。

アルマダ海戦は英国とスペインの戦争であったが、最終兵器が用いられた際の3000年前の英国モチーフのガラルではブラックナイトが発生しており、他国との交戦の記録がない。故に、史実通りではないが想定される戦争は主としてカロスのAZ王国とパルデア帝国の間に起こったものであった可能性が高い。そもそも世界展開する子ども向けゲームにおいて現在でも当事者らに複雑な感情を巻き起こす史実の凄惨な事象をそのまま持ってくるリスクを背負うことはしないだろう。

そしてこの戦いにおいて恐らくパルデア側の艦隊を一瞬で葬り去ったのが最終兵器であったということを念頭に、X・Yの物語において示される最終兵器使用時の絵を確認すると、その着弾地点の右にうっすらとカロスの海岸線と思しきものが描かれている。セキタイタウンはパルデアに最も近い海岸の近くの都市であり、射程の問題についても無理がない。つまり、最終兵器はセキタイタウンから西の海上、つまり北パルデア海に放たれたのではないか。この戦争についてはイッシュとカロス間でのものであったという説もあるが、カロスのパルファム宮殿の銅像などからはイッシュ勢力とはむしろ友好関係にあった可能性すら考えられ、過去のパルデアの攻撃的な帝国が登場した以上はやや説得力が後退したように思える。怪しいのは、パルデアの「ありがた岩」が最終兵器に酷似していることであり、パルデア側も同様の兵器開発を行っていた可能性があるということである。

そして基本的に雪がちなパルデア北部の海岸沿いに不自然に花畑が点在し、フラージェスやニンフィアといった特殊な進化条件のフェアリータイプのポケモンが配置されているのも説明が付けられる(フェアリータイプを使うオルティガらがこの辺りに陣取っているのも、彼らのポケモンが居やすい環境であるのかもしれない)。

つまり、AZとフラエッテの逸話にあるように最終兵器の駆動させたものは主としてフェアリータイプのエネルギーであり、その使用によって北パルデア海をカロス方面に向かっていた軍事的勢力を壊滅させ、放たれたエネルギーがいまだパルデア北部に残存しているという推測が出来る。AZがあくまでも憎んだのはあくまでもポケモンを軍事利用する勢力であり、無辜のパルデアのポケモンや人々に被害を及ぼさぬようにその使用を海上に絞ったとすれば、激情的ではあるが愛情の強い人格を持つ人間として筋が通る。

つまり、余程のミスリードがなければパルデア帝国の歴史は3000年前に遡る可能性が高い。では遺跡についても帝国時代のものになるのだろうかとすると、これについては必ずしもそうは言い切れない。

「四災遺跡」と年代の推定

何故ならば、ここでいわゆる「四災」が絡んでくるからである。この章で扱うことになるが、遺跡の中には四災ポケモンたちの強力かつ特徴的な能力の関与を仮定しなければ説明が難しいものがいくつかある。例えば、イーユイが封印されている北東部の不可思議な地形は、ここまでの文脈上は最終兵器の着弾地点のようにも思えるが、仮にここに着弾していた場合にはイーユイの封印機構自体タダでは済まないはずだが、パルデアの主人公が到着するまではちゃんと存在していた。つまり、この地形は自然現象でもなければ最終兵器のクレータでもなく、中心部に封印されたイーユイのものであると考えるべきである。そして、古代遺跡がその地形変動に巻き込まれた形になっていることから、順序を整理すれば古代遺跡は四災の被害を被ったということになるから、それは帝国時代以前のものであり、つまり王国時代のものと言うことになる。

そしてそれは「3000年に加えて帝国が勃興し外征を画策するようになるまで統合に必要な時間」より前ということになる。ただ、スペイン帝国がレコンキスタを達成して外征に乗り出すまでたったの数十年であったから、パルデア王国が千年単位のスケールでは誤差の範囲であるかもしれないので、「およそ3000年より前に現在に遺跡を遺したパルデア王国と四災があった」としてよいのではないか。他の記録では5000年前にゴーゴートが人間の営みを助け、10000年前にはモトトカゲが乗り物として利用されていたということくらいしか記録のない時代であり、その遺跡の建築様式がガラル北部のものと似ていることを考えれば、彼らの文明の時代からやはり10000年前まで程度まで遡る可能性がある。

以上の前提からパルデア王国には存在していたと思われる建築物の遺跡群の立地や用途の推定から、古代のパルデアの姿を考えていきたい。

古代遺跡の概観

全体としては、以下のような特徴がある。

・全ての遺跡において建築様式がほぼ同じであること

現代のパルデアは多様化が進んでいるのか、都市ごとに様々な国の建築をモチーフした建物が並んでいるが、遺跡を見ていくとほぼすべての遺跡が石積みの壁、アーチ構造やコロネードがあるなどの特徴があり、前述の通りギリシアや古代ローマ帝国のそれに似た様式である。

そして全土で同じ特徴の建築物が建てられていたことからは、当時のパルデアが単一の勢力によって統治されていたと考えることができ、パルデア王国はパルデア半島の全土を支配していた可能性が高い。ただし更にスケールを広げると、このギリシアやローマ帝国式の古代遺跡は遠くシンオウにも存在しており、たったの150年前までは現役の姿で「稼働」し、残されていた。

考えれば東北をモチーフとしたキタカミに神社のような社がありながら北海道をモチーフにしたシンオウにパルデアのそれと同じ文明に属すこれら欧州的神殿が在ること自体が妙なのである。後述するが、これら古い遺跡は概ね北方を意識しているように見えることでも共通しており、場合によってはパルデア王国も惑星規模の均質な文明の一部であった可能性がまずあるが、大陸を移動したというレジギガスらの不穏な設定から一つであった大陸が分かれた可能性までが考えられる。ただ無制限に話が広がってしまうので、ここではパルデア王国がパルデア地方全土にあり、物質的に均質な文明であったことだけに注目する。

・現代では無人の地域にも多数の都市があったこと

フリッジタウンを除き、モノ好きのトレーナー以外はほぼ無人の北部には人工物は殆どないが、遺跡年代には人の生活の痕跡が多く見つかる。人口分布の観点から言えば、パルデア半島における人類の最盛期は現在ではない可能性がある。

・放棄された原因が複数あること

砂漠や雪に埋もれたり、およそ自然的ではない隆起に呑まれたと思しき形跡の遺跡をいくつか認めることが出来るが、これは前述の通りパルデア王国滅亡の契機となった「四災」による遺跡ものと考える他ないだろう。

次に、四災鎮圧から混乱期に登場したと思われるパルデア帝国は征服王朝であったとされることから、戦争によって破壊されたと考えるとその特徴に説明が付けられる「戦災」による遺跡が存在するように思われる。

最後に、チャンプルタウンのように古代の遺跡の上に現代都市が建設されているように古代からの連続性のある個所も存在しているが、そうはならずに文明の在り方や環境の変動で存在意義がなくなり放棄された遺跡群があると考える。つまり、遺跡を分類する提案である。

・出現ポケモンの性質に金属と陶器の差があり、SVで均等ではないこと

炭素を意味する名を持つカルボウの進化素材源となるドーミラーとヤバチャの分布が異なる点については、際立って非対称的である。それぞれのポケモンのモチーフとなる金属と焼き物は、人類の文明の時代区分を隔てる指標であり、しかもバイオレットの方で入手可能な方の後者の分布が限られているという、シリーズの中でも珍しい、二つの世界の対称性の破れと言える。

このことはスカーレットとバイオレット世界の分岐、引いては「そもそも何故世界が各バージョンに分かれているのか?」の根本的な疑問に触れているものであると考えられ、そしてそれがカルボウが進化先の選択を迫られる「カルボウの冒険」のお話に表されているとすれば、これらの謎の発端は古代遺跡の時代に絡んでいる可能性が示唆される。

以上のように、古代遺跡からは多くのことを読み取ることが出来る。そろそろ妄想が過ぎて創作みたいになってきてしまっているが、もうそれでいいんじゃないだろうかとも思い始めている。

古代遺跡と遺物の分類

パルデア王国は段階的に滅びたことが考えられ、遺跡についてもその段階で分類が可能であるように見える。前述の通り、滅亡の契機の四災遺跡、その後の混乱による戦災遺跡、最後に、混乱によって文明の在り方が変わり、遺棄された放棄遺跡である。そしてその分類方法を次に決めてみる。

遺跡の分類方法

・構成

どのような建屋が何件あるか、何が残されているかを記述する。

・周囲環境

例えば北東部の険しい地形に飲まれるような形になっている遺跡や、明らかに後から砂に埋もれたと判断せざるを得ないロースト砂漠の遺跡などは通常考えられる滅び方はしていないものと思われる。

・遺跡とその遺構の規模

遺跡の遺構が1件だけであったり、1件だけであっても巨大であったりするなど、この差は顕著に見られる。集落の規模の基準としてポケモン世界の都市のデフォルメから、コサジタウンとプラトタウンの2~4件から小規模な町として成立する建物数であるとひとまず設定する。

・構造物の特徴、遺物の特徴

建築物の造りは概ね共通しているが石柱、アーチ構造の出入口、タイル、木箱、大甕など、個々の遺跡に遺されてものは若干異なっており、これらからは住居や防衛施設など往時の機能の手掛かりになる可能性がある。

・遺跡破損の程度と特徴

放棄されて数千年経っていることから崩壊していて当たり前なのだが、遺跡によっては壁に穴が穿たれるようなダメージが入ったとしなければ考えにくい破損が見られる場合がある。現実の話で言えば、また、大型の遺構であるのに破損の割合が大きく見られる場合もあり、検討の余地がある。

実際の各遺跡の様子

次より示すのは現在の都市と遺跡の分布である。やはり、現代と比べて北部の人口密度が高かったと思われる。北西部から南東部にかけて地区ごとに検討していく。必要であると思われた遺跡や事物については図を作成したが、他のものについては実際にパルデアに出かけて確認していただきたい。

北西地区

ここで扱う北西地区の遺跡と、その仮の名称を次の地図に示す。この辺りには多くの遺跡があり、規模が比較的大きいと言える。往時は現在よりも活発な人間の活動があったことが示唆される。

オージャ北集落遺跡

・構成

遺構数:3件

遺構A:2階以上、1F部分は2部屋程度、1F床はタイル、木箱1

・大部屋の中央に細い柱がある。

・住居であれば規模は小さくない。

遺構B:2階以上、1F部分は2部屋程度、2F床は石畳

・遺構Aとほぼ同様であったと推測できる。

遺構C:4本の石柱、中央にタイル床

・小さな神殿、灯台が想定される。

・他遺構より小高い場所にある。

・石柱が何かの支柱か装飾かは不明。

・東西南北に対応している。

・周囲環境

北パルデア海と西パルデア海に面した立地で、イッシュやガラルやカロスとのアクセスは現在のマリナードタウンよりも良好と言える立地である。ただし、パルデアの他の地域とは巨大な湖に隔てられる格好になっており、現在においては最も孤立していると言える遺跡である。

イベリア半島においてはガリシア地方にあたり、新テラスタルタイプの「ステラ」の名を持つ巡礼の地サンディアゴ・デ・コンポステーラが州都となっている場所である。場所を現実のスペインに当てはめると、ア・コルーニャがこれに最も近い港湾都市となる。ア・コルーニャも古代ローマ時代以前から人間の営みがあったことが確認されている。

この遺跡の海岸側に立っている「ありがた岩」は新石器時代のイベリア半島で墓石等の意味合いで建てられたという「メンヒル」がモチーフであるとまずは考えられる。ただしこの世界においては水中にあるし、自然物のようにも見えるため判断が難しい。しかし先にも述べたが人工物であるとして3つの石が意図的に三角を結んでいる状況には既視感があり、それはカロスの最終兵器が現れる前のセキタイタウンの三つの石柱である。場合によってはパルデア側も最終兵器を開発していたが、現実の核開発競争のように遅れを取って側として敗北し、放棄された可能性もある。

・遺跡とその遺構の規模および用途

2件の2階以上の建築物と1軒の大型の柱を備えた構造物があり、コサジやプラト程度のタウン規模と言える。遺跡に沿って歩くと北側の海岸に出れるようになっており、当時の人々も何らかな用事で海に出ていたことが想定される。遺構AとBは1階が2部屋の同じ構造をもっており、小さな部屋の方から入り、奥に広間がある構成になっている。階段は見つからないが、2階の跡も残されている。住居、宿場、倉庫の用途が考えられる。

四本の柱で構成されていたと思われる遺構Cについては、まずは灯台の跡であることが考えられる。現実のア・コルーニャには古代ローマ時代を遡るとも言われる灯台の「ヘラクレスの塔」が現存しており、立地的にも港湾として機能する場所であるから可能性は低くない。ただしやや高い丘に囲まれているため断定しがたい部分があり、仮に灯台であれば、今よりも高いものであったと考えられる。

他の説としては、権力者の住居や祭祀場とするのが順当であると思われる。パルデア王国が太陽信仰を持っていたということから、この遺構が東に向けられていたものであれば辻褄は合う。仮に「ありがた岩」が人工物であり、北に向ける意図で建てられていたとすれば各建設者の信仰の系統は異なり、建築技術の前後から考えれば「ありがた岩」が先で、祭祀場を伴った文明の到来が後であると考えられる。

・遺跡破損の程度と特徴

最も目立つ遺構Cの四本の柱のうち三本は直立したままであり、破損も見られないことから、破壊されたのではないと思われる。他の住居のような遺構も自然的な崩落に任せているように思われ、四災遺跡や戦災遺跡ではなく、放棄された遺跡である可能性が高い。

つまり半島内での戦争があったとしても、主戦場となるような場所ではなかったが、それなりの人口を抱える場所であったということなので、主要産業や政治的中心地ではなく、それらとの接続が切れて不要となり放棄されたと考えるのが妥当ではないか。更に海に面していることを考えると、更なる仮定としてつまり港湾機能を持ったマリナードタウンのような立ち位置であったことが想定される。

・出現ポケモン

ドータクンが現れることから、青銅器文明の残滓であると受け取っていいだろう。他にはオラチフやヤドン等が見られる。

・結論

以上より、青銅器時代に準ずる文明の港湾機能を持ったタウン規模の都市であり、周囲環境の変動で放棄された疑いが強い。パルデアの歴史⑥で示したように、オージャの湖が元々水没したブドウ畑を擁する盆地だったのであれば、輸出物を失い内陸ともほとんど陸続きでもなくなってしまったことで港湾都市としての利点を失ってしまったと考えられる。そうであればパルデア帝国期の初期頃からは衰退が始まっていた可能性が高く、その機能はマリナードタウンに継承もしくは一本化したのだろう。

オージャ南集落遺跡

・構成

遺構数:2~4件

遺構A:恐らく平屋、十字の壁、タイル床、樽2、木箱1

・十字の壁構造から4部屋以上の大型建築物の可能性がある。

・一つは破損しているが樽が残されている。

遺構B/C/D:階数不明、Bのみタイル床、遺物無し

・建築物の壁か塀かは判断が難しい。

・BとCは1つの建築物であった可能性がある。

・BとDの壁は一直線上になく、別の建物の可能性が大きい。

・周囲環境

オージャの湖南側の高台に位置している。チャンプルタウンが裸眼ではっきり見えるほど近く、道も続いている。オージャの湖側には水面の標高まで降りていく構造があることから、この遺跡の人々は湖へのアクセスが必要であったのだと思われる。意味に出るためか、湖での漁なのか、それともオージャのブドウ農園説を摂れば、彼らがその担い手であった可能性も考えられる。

イベリア半島においてはレオン州のあたりに相当するが、レオン州のパレンシア県には「ブドウの城」の意味であるサルミエント城が存在する。時代としては中世であるが、この一帯のブドウ生産に尽力した領主が名乗った名であり、切っても切れない関係にあることがわかる。

・遺跡とその遺構の規模および用途

タウン規模以上と推定できる。遺構Aは外郭部分が失われているようだが、少なくとも同じ階層に4部屋以上を抱える構造があったものと思われ、恐らく大型の建築物であったと推定できる。オージャ北の港湾都市と思しき遺跡と交易の要衝かつ円形劇場など古代から娯楽が必要であった地域の中心的都市チャンプルタウンの間に位置していることから、何らかの生産施設であることが十分に考えられる。樽が2個存在しているが、現実世界においても広大なブドウ農園を有するこの地において、ワインの暗示と考えるのが最も自然ではないか。故に、遺構Aについてはオージャ水没説と併せて、ブドウの加工、ワイン関連の施設であったという説を採ることにする。

・遺跡破損の程度と特徴

崩壊の程度が大きく、判断が難しい。樽は破壊されたとみてよさそうだが、これだけポケモンがうろついている環境であるため、判断基準とするにはやや弱いと思われる。

・出現ポケモン

ドータクンが現れることから、青銅器文明の残滓であると受け取っていいだろう。他にはオラチフ、ゴルダック、トロピウスが見られる。

・結論

タウン規模かつ、妄想の域を微妙に出ないが、大きなワイン醸造所であったとすればロマンがある。樽は現実世界においてはケルト人が作り出したという古代ローマ以前の技術であり、それなりの金属の技術を必要とすること、ドータクンがいることから青銅器文明以降もしばらく存続していたものと考えてよい。オージャ北集落遺跡と同じ頃に恐らく放棄されたと思われる。

ディンルー封印機構遺跡

その存在がパルデア王国滅亡直前の伝承と合致するため、こちらも古代パルデア王国時代の遺跡と言える。

・周囲環境

常に落葉のあるこれもまた異常な森林地帯のオコゲ林道に囲まれ、中央部に埋め込まれる形になっている。対応する緑色の「杭」がかなり広い範囲に突き立てられている。

・遺跡とその遺構の規模および用途

杭の色は「草タイプ」の緑色であったことから、封印していた地面タイプのディンルーの弱点を突いているのだと考えて良いと思う。

杭と球体の因果を整理すると、恐らく杭はタイプエネルギーの送受信を行える装置であると思われる。具体的には自然から集めた封印対象の苦手とするタイプエネルギーを球体に送り、対象を内部に押し込めて封印しているものであったと考えられる。今のところこれら四災封印システムとはモンスターボールの起源と言って良さそうである。大型であるのは、古代の技術故に対象をポケモンの性質を利用して縮小させられる程の出力がないからではないだろうか。

また、物語では秋もまだ始まった頃であるのにオコゲ林道は見事な黄色い紅葉の風景となっている。これについてはディンルーの封印のために草タイプのエネルギーをこの地域に集中させていたため、木々が枯れ切ることができないまま実は数千年そのままになっている可能性があり、主人公が杭を引き抜いたことで来年からは普通の森に戻るのではないだろうか。

恐らく球体や鎖は金属製であると思われ、開口部断面の円の精度はぱっと見でも異常に高いと言える。この時期既にかなり高度な冶金技術があったことは疑いないが、既に樽の帯鉄を製作できるレベルに達していたようであるが、かなり原始的な石積みの建築技術しか持たなかった人々がこれだけのものを自力で製造できるかというと疑わしい部分が出てくる。しかも四災という急激に訪れたカタストロフへの大掛かりな対抗手段にしては用意が良すぎると言える。

考えうることとしては、王国時代に存在していたという「ポケモン使い」は「ポケモンのタイプ相性」という「生きた元素説」の研究の中で、冶金技術にも長けていっていたのではないだろうか。何よりも一部には人間に先んじて金属を扱えるポケモンがいたと思われることから、彼らとコミュニケーションが取れることも大きいだろう。例えば3000年前のメルメタルという存在に至っては自ら鉄を生じるという設定もあり、文明発展において彼らを扱うようになることはいわゆるチート状態と言える。そしてそうした需要の中でポケモン捕獲技術の研究も進められていたのではないか。

これらのことは彼らの世界が我々の世界よりも一部技術が先行していることの説明にもなり、やはり人類史がポケモンの多大な影響を受けていると言うこともできるだろう。

チャンプルタウン西部遺跡

・構成

遺構数:1件

遺構A:2階以上確認できず、倒木もしくは木の根、タイル床

・小高な場所にある。

・倒木に赤いキノコが生えている。

・比較的高い壁であったと思われる。

・周囲環境

イベリアにおいてはスペインのレオン州のあたりである。オージャの湖をやや遠くに臨むチャンプルタウンに近い丘に立地している。大きな木と細く長い木が数本ずつまとまって生えているのが目立つ。白い岩や木の根が露出している。根には赤いキノコが生えており、よく見るとツバの部分までちゃんと作ってある。地域のモチーフ、色や形状からして恐らくセイヨウタマゴダケである。このキノコの学名は"Amanita caesarea"とカエサルの名を冠するほどに美味しく価値が高いとされ、その名もさりげなく古代ローマの要素である。このことからこの地はキノコの生育条件に適っていると言える。

・遺跡とその遺構の規模および用途

都市ではなく、恐らくトリュフ園の名残と思われる。チャンプルタウン域内の円形劇場にパフュートンが描かれていることから、少なくとも地中から食材を探す文化が存在していたことは確定的である。そしてパルデア地方でもあまりないキノコの生育環境であることが示され、白い岩についてもトリュフが好むアルカリ土壌を形成する石灰岩ではないか。

また、チャンプルタウンが古代からグルメの街であること、そして現実においてもレオン州には多くのトリュフ園があることからも、古代のトリュフ園と判断して良いと思われる。ただし、現代のグルトンとパフュートンの図鑑説明にはトリュフの気配がないため、古代文明の終焉と共にトリュフ食文化も失われ久しいということなのではないか。

この事象にはワインと併せて現実の歴史にも似たところがあり、スペインにおいてワインもトリュフもローマ帝国以後はしばらく生産規模が縮小していたのである。スペインは取り戻したがパルデアはいまだ取り戻せていない豊かな食物文化の痕跡をここにも見ることが出来る。

・遺跡破損の程度と特徴

建物自体に人為的な破壊を感じさせる痕跡は見当たらない。ひとまずは文化の衰退と共に放棄されたと考えられる。周囲の白い岩や根の露出の様子からは土が流れ出てしまう状況にあるようにも見える。オージャの湖四災形成説を採れば、これによって内陸にまで湿った空気が到達することでトリュフの生育環境を失ったとすれば辻褄を合わせることは出来なくはない。

現実に起こったことからは、乱獲や病害であるがこれについてはもはや知る術がない。

・出現ポケモン

ドータクン、グルトン、オコリザル、シルシュル―、スリーパー、トロピウス、オラチフ、ボチなどが出現する。豚と犬モチーフが多い。確定的ということでよいのではないか。

・結論

状況証拠からはパルデア王国時代のチャンプルタウンに付属していたキノコ、トリュフ園であるとしてよいと思うが、何故現在失われているかについては、少なくとも生育に適した土地が失われたとまでは言えそうである。

円形劇場遺跡(チャンプルタウン市内)

・構成

遺構数:1件

遺構A:ローマ劇場、パフュートン壁画

・周囲環境

チャンプルタウン域内にあり、舞台の壁部分に当たる「スカエナエ」の部分は現在も使用されている高層建築物の基礎に接続されている。住民も古代のものであると認識している。スペインにおいてはメリダのものが有名だが現役の都市内にこういった形で遺跡が残っていることは珍しくない。

・遺跡とその遺構の規模および用途

舞台部分がどこにあったのか不明瞭な部分があるがひとまずそのまま劇場であったと思われる。パフュートンの壁画は人間とポケモンの共生を描いていたものであり、前述の西部の遺跡で述べた通り恐らくトリュフ食のような文化があったことを示しているものと思われる。現代パルデアにおいては屋外劇場に類するものはチャンプルタウンにはなく、また使用もされていないため同様の文化は途絶えているとみなせる。

柱の形状が他の遺跡と異なるのが気になるが、文明の変遷について王国時代、帝国時代の他にあったことは示されていないことから、ひとまず同時代のものとして考えざるを得ない。

・遺跡破損の程度と特徴

パルデアにおいて最も原型をとどめた遺跡と言える。仮に征服王朝の人々の入植があれば前王朝の文化の残滓は早々に更地とするはずであるが、そうはなっていない。また、チャンプルタウンはパルデアの大穴の入り口に最も近い立地であり、また煉瓦造りの高層建築が立ち並んでいることから、近代における大穴探索事業で飛躍的発展があったと思われるが、その際にも遺跡は残されて今日に至っている。よって現在においてもパルデア王国文化への一定の敬意が保たれていることが伺える。

このことは王国滅亡後のパルデア帝国の支配が苛烈であったとしてもその正統性は前王国を継承するという形で既存のパルデアの伝統に依っていたように解釈でき、イスラム王朝に支配されたイベリア半島の歴史とは異なっている可能性を示す。

・出現ポケモン

市内のため野生ポケモンは出現しないが、周囲にはグルトンを連れた人が二人いる。

・結論

古代パルデア王国時代からチャンプルタウンが存在していたことを示す遺構である。劇場文化があったというだけでなく、パフュートンが描かれていることから食文化を重視する文明であったことが示され、テラピースすら食用化する現在の宝食堂に繋がっているようである。

【四災遺跡?】ナッペ山南側中腹遺跡

・構成

遺構数:1件

遺構A:壁の残骸3、タイル床、転倒した木箱2

・北東からの雪崩に飲み込まれた形跡

・周辺環境

ナッペ山の南側に位置し、プルピケ山道の上手の積雪した険しい地形の中にある。現在人間がまともに歩ける道は繋がっていない。ライドポケモンではなく徒歩で歩ける場所を辿ると、恐らく雪崩によって周囲の道ごと一帯が埋没し、孤立してしまった場所と言う印象を受ける。この遺跡については当時の遺跡自体よりも当時の環境の方が興味深い。そもそもわざわざ雪山の中にここまでしっかりとした建築を行う計画性と実行力がありながら、雪崩が起こるような場所に建物を建てるのはおかしいからである。つまり、当時は雪崩が起きる環境ではなかった可能性を考えることができる。そして、数千年経ちながら遺跡が完全に埋まっているわけでもないことから雪崩は何度も起きているわけではなく、稀なイベントであったと言える。そうであれば、次に示すパオジアンの能力からしても、四災遺跡であると言えるのではないか。

100トンの 積雪を 操る。 雪崩を 起こして その中を 出入りして 無邪気に 遊ぶ。

100トンといえば単純計算で概ね1000立方メートルの雪となる。遊びでこの値なので末恐ろしい。パルデアでは他に雪による災害の形跡が見られないことから、伝説の通りに四災があったとすればまさにこの地が被害を受けた可能性は高い。また、パオジアンはこの場所から離れた西部の山で封印されており、生物として移動する厄災による四災はパルデア全土を巻き込んだ規模であったことがわかる。そして新たな疑問として、「ではパオジアンはどこから来たか?」という問題が出てくる。伝承上、王が保有した宝が化けたものであるから、普通に考えれば宮殿や王城からやって来たものである。実はパルデア王国の王都にあたる都市がテーブルシティであるという証拠も伝承も存在しておらず、残り三匹の検証時にはこの視点も重要になってくる。

・遺跡とその遺構の規模および用途

周囲も雪しかないため、雪崩によって埋没しているのだとすれば規模も用途も推定しがたい。木箱は基本的には輸送のためのものと考えて、このような高地へまとめて運ぶものがあるとすれば食料であり、農産物が一般的である。つまり人間が短くない時間滞在するための建物であった可能性は言える。住居であれば雪崩の際の犠牲は多かったことが考えられ、もしも今見えているよりも規模の大きな集落だったのであれば、遺体が遺されていることも全く否定できない。フリッジタウン以外のナッペ山中の都市の痕跡であるが、建築様式は全く異なっている。

・出現ポケモン

ドータクン、カヌチャン、ミカルゲ、ミミッキュ、スリーパーボチ、デリバード、スリーパーなどが出現する。ミカルゲやミミッキュは珍しい。「石に繋がれ動けない」前者と「被りものをしている」後者が、この場所で「雪を被り」「埋もれて動けない」犠牲者の怨念の暗示なのかはわからないが、出現するポケモンの観点からも特殊な状況と言える。また固定でブリザポスが出現する。正直一般ポケモンかと思ってしまうくらい簡素に配置されており、そこまでの意味合いはないと思うが、ガラルでも似たような遺跡に登場していたこと、ガラル側と言えなくはない北部であることから関連性を匂わせる。

・結論

史料と状況からすればパオジアンによる四災遺跡と言える。また建物の構造から北パルデア海から通じるフリッジタウンとは別系統の人々の都市であると思われる。そして、ミカルゲやミミッキュといった特徴的なゴーストポケモンが現れることから、犠牲者の存在が強く示されていると解釈できる他、彼らの「あく」タイプについては、パオジアンが強く関与した名残と言えるかもしれない。

雪崩によって現在の状態になったのであれば、何らかの産業があったことや、プルピケ山道から通じていた可能性が考えられるが、この遺跡に関してはほぼ全てが埋没しておりその辺りを推測させる気があまり無さそうである。メタ視点から言えば、この位置に遺跡が置かれた四災があったことを示すことが物語上の主たる意義であるように思われる。

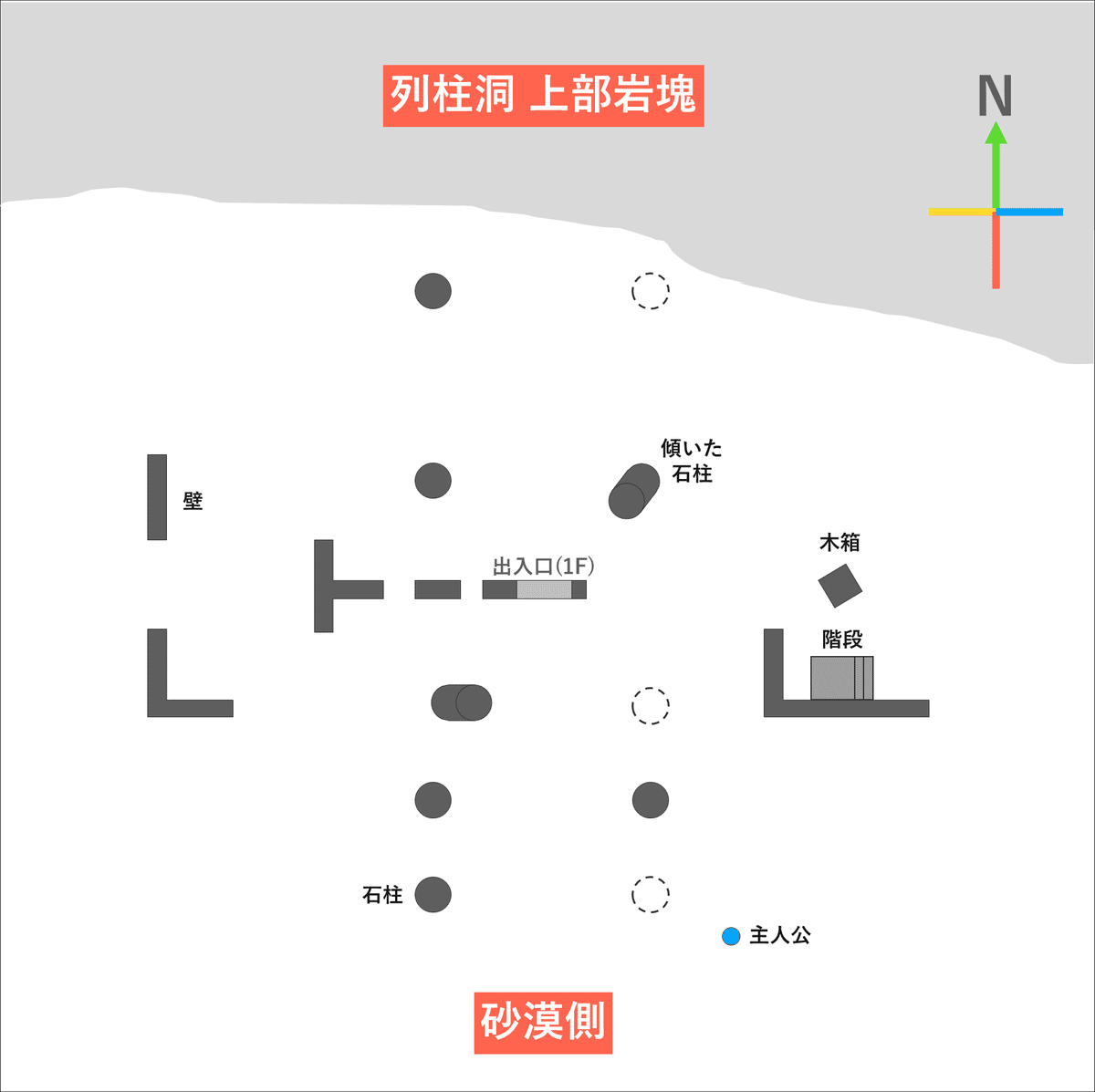

【四災遺跡?】ロースト砂漠中央大型遺跡・列柱洞

・構成

遺構数:大規模のもの1件、あるいは中規模のもの3~4件

遺物:石柱7、木箱1、階段あり

・列柱は何れも対であったと思われる。

・列柱はまっすぐ南北に通じている。

・周囲環境

ロースト砂漠の北側の壁に接しており、北側に列柱洞の上部の岩塊が接し、南東にカラフシティ、西方面にマリナードタウンがある。遺跡自体はかなり厚い砂の層に埋没しており、砂漠化によって滅んだか、滅んだ後で砂漠化に見舞われたかである。

また近くにある見張塔の年代はわからないが、これも恐らく砂漠化によって転倒している。まさか砂漠化後に建物の地盤として全く適さない砂の上に一本柱の建築物を建てるとも思えず、見張塔が遺跡と同等もしくはそれ以上に古いものである可能性が出てくる。

そして河川の章でも述べたが、砂の層を差っ引くと今よりも低い地であったことがわかり、これでは現在のカラフの東への川は高さが合わない。更にこのような大型施設があったことを考えると、カラフからの川は当時はこちら側を流れていた可能性が高い。急激な砂漠化による水食等に対応した状況が見て取れ、その原因については次のような能力からチオンジェンによるものと考えられるのではないか。

草木の エネルギーを 吸い上げる。 周囲の 森は たちどころに 枯れ果て 田畑は 不作となる。

パルデア南部のチオンジェンの封印場所の近くには確かに被害を受けたとも取れる風景があるが、まさか王国規模の社会集団を崩壊に追いやった大災害があの程度で済んでいたとは考え難い。そこで、森林を失うような災害が激甚化した場合を想定するならば、まさにロースト砂漠がその結果として一番それらしく思える。つまり四災遺跡である可能性があると言える。

また、裏手には列柱洞の上部の岩塊が存在しており、推定される建築物にかなり近い。そして列柱洞内で唯一横倒しになっている巨大な石柱は、この遺跡の下から北へと伸びている。基本的には地下の結晶体の柱が地上に露出して石化したものと考えざるを得ないが、上に平らな巨大岩塊が乗っている構造はスケールは小さいもののスペインや欧州各地の新石器時代に多数作られた支石墓である「ドルメン」の構造にほぼ一致しており、これが悩みの種である。何を意味するかは解釈が非常に難しく、作為的な構造物である場合の議論は発散するので別の章に譲り、この場では自然物として考えを進める。

・遺跡とその遺構の規模および用途

古代ローマのドムスのような一個の大きな建築物であるか、オージャ北遺跡に似た構成のタウン規模の場合が考えられる。

石柱と主人公の身長から現在見えている部分はどれも二階部分であると推定でき、人口密度は高かったと思われる。タウン規模の都市と推定するならば構成はオージャ北の遺跡とほぼ同じであると言える。中央部の列柱がつくるきっかり南北に通じる通路と出入口があったと見られ、経度線に対して左右対称であったことがわかる。だが、北側へ進んでもすぐに列柱洞の岩塊に突き当たり、何のための通路なのかはいまいち不明である。それどころか今は埋没していると思われる一番北側の列柱対を想定すると、前述の通りかなり岩塊に近い距離で建てられていたことがわかる。砂漠化前であればかなり広い平地であったことが予想されるので意図されたのでなければ、列柱洞に寄せることを意識していたかもしれない。

・遺跡破損の程度と特徴

石柱が倒れているが、少数の見えているものは砂地に受け止められる形になっている。故に滅亡が決定的になった時は破壊を受けなかった可能性が高い。つまり恐らく四災によって砂漠化によって産業や交通の利便性を失い、用済みになったため放棄されたものと考えられる。

・出現ポケモン

ドーミラー、ナカヌチャン、タイレーツ、イシヘンジン(スカーレットのみ)、ゴースなどが出現する。この中でまず気になるのはイシヘンジンであり、スカーレット・バイオレットにおける図鑑説明は次の通りである。

体の 岩石の 成分は 生息地から 遠く 離れた 土地の 岩盤と 一致した。

つまり彼らはパルデア地方からすると外来種と言える。ではどこから来たのかというと、今のところ生息が確認されているのはガラルしかないため、「遠く離れた土地」というのはモチーフである英国のストーンヘンジからしてもガラルと考えざるを得ない。しかし、重量のある岩タイプのポケモンが自発的に海を超えてくることは考え難く、しかもこの内陸の砂漠の中央にいるというのは余程の事情を想定しなくてはならない。

これら状況からはこの遺跡の所有者が古代ガラルから移り住んだ疑いが生じる。バイオレット世界においては対となるコオリッポも北西部の海岸におり、普通に考えればガラルの人々が北パルデア海を経由し、パルデア北部の海岸から上陸、北西部に拡散したことが想定でき、遺跡の様式がガラルのものと似ていることにも説明がつく。確かに、現実のイベリア半島にもそのようにして青銅器や鉄器を持った人々が波状的に移住した歴史がある。巨石文明から初期の金属文明の時代にかけてガラルからパルデア北西部へ人が渡って来たというのが最も穏当な仮説となるだろう。ただ、延々と似たような遺跡を見て流石に退屈してきたので少し意識的に奇説を考えてみたい。

・出現ポケモン(バドレックスによる列柱洞生成説)

ここで不可解なのはイシヘンジンの存在である。仮に古代巨石文明の中で信仰の対象であったとしても、現在の小型のモンスターボールのない時代に図鑑記載値で520kgという重量のある彼らを伴って海上を移動するのはあまりにも危険であるし、そもそも人類側にそんな技術はあったのかという問題がある。そしてその後でわざわざ内陸部に到達するに至る合理的な説明が付けられない。そこで次のようなバドレックスの能力についての逸話を引用する。

広大な 森と そこに 棲む 生き物を 一晩にして べつの 場所に 移し替えたと いわれる。

一般的にバドレックスがこの力を発揮したのは隕石落下地点の土地を北部へ移動し、それがカンムリ雪原となったという説があるが、そもそもそれが本当かどうか、また本当だとしてそれだけであった確たる証拠はない。

そこでガラルから来たと思われるイシヘンジンとコオリッポが、この隕石落下危機の際に、それぞれパルデアにも移動させられていたと考えてみることにする。つまり、列柱洞の岩塊自体がガラルから飛ばされてきたということである。具体的にはまず列柱洞の石柱と似た巨石群のある「げきりんのみずうみ」が挙げられ、この場所には現状ガラルにしかいないイシヘンジン(対となるコオリッポ)、タイレーツが生息している。ガラルの正確な地図は公開されておらず実際の湖の形はわからないので比較が難しいが、現在は湖である場所が元は巨大石柱のある陸地で、隕石危機の際にポケモンやガラルの人を乗せたまま緊急的にくり抜かれて移動し、パルデア北西部に着地したものと考えれば、「周りと材質の異なる岩塊で出来た列柱洞」「遺跡が極めて近くにある理由」「内陸のイシヘンジン」「ガラルとパルデアの遺跡文化の同質性」の謎について、現在までに明かされている要素で説明ができる。そして名の「げきりん」についても隕石に潜んでいたドラゴンであるムゲンダイナによる危機に絡むとすれば、わからなくもない。ただしこの説では列柱洞内部の要素については説明が難しくなり、パルデア王国の始まりをガラル隕石危機の2万年前まで遡らなくてはならなくなる。

・常識的な結論

遺跡に接する列柱洞の解釈の困難さに阻まれるため、あまり決定的なことは言えないのが残念であるが、奇説を排して常識に則るのであれば列柱洞についてはガブリアスやヅオジムの固定シンボルからひとまず地下の結晶洞が露出したものということでよいと思う。そしてイシヘンジンがいることから王国時代かそれより前にガラルからやってきた人々が住み、それなりの大きさの祖国の様式に似た建築物を建て、パルデア王国の一部を構成するようになったのではないか。その理由としてはガラルの隕石危機が最も有力となるだろう。

そして彼らの都市は恐らく農業を営んで長らく北西部を支配していたが、四災により急激な砂漠化に見舞われてパルデア王国と共に崩壊してしまったものと一旦結論する。

ナッペ北部館跡遺跡

・構成

遺構数:恐らく1件

遺構A:2階建て以上、簡素な支柱2、大甕3

・石を積んだだけの心許ない支柱

・多く液体を貯めておく必要性があった

・周辺環境

ナッペ山北部から北パルデア海に流れる急流の途中の険しい岩壁に建っている1件の遺構である。遺構から北パルデア海方向を見下ろすと手前にはスター団の一角であるオルティガと彼の率いるフェアリー組が陣取り、海沿いには緑色の灯台が建っている。オージャの滝の四災形成説を採ればこの地に流れていた水量はかなり多かったと思われ、現在の河口の細かな三角州のような地形は干上がり気味になっているようにも捉えられる。いずれにせよ、このような地形で大きな都市があったとは考え難く、この遺構は元々孤立していたものと考えてよいのではないか。

・遺跡とその遺構の規模および用途

やや大きな建築物が1件のみである。海岸とフリッジタウンとの間は概ね徒歩で移動可能であり、ポケモンセンターも建てられている。パルデアへの北からの玄関口の一つであり、古代において川の水量が多く海岸線がもう少し手前にあったのであれば、2階以上の高い建築物であるため灯台だった可能性がまずは言えるが、氾濫が心配されるような地形であり港には向かないように見える。強い領域意識のある王国や帝国時代においては、外部勢力に対する関所や哨戒など防衛関連の施設であったり、フリッジタウンやパルデア内陸への陸上移動時の中継施設も考えられる。大甕に入っていたのは水や油やワインを想定できるが、輸送用としての樽ではないことからその場で消費していたことが想定でき、滞在を目的とした施設であることは間違いない。時代によって重要性が移り変わる遺跡であったと思われるが、運輸手段が飛行機に代わった平和な現代においてはこの三角州ごと不要となったのだろう。

・遺跡破損の程度と特徴

戦争を多く行ったとされるパルデア帝国期にはカロス等と争った可能性があることは述べたが、場合によっては最終兵器の着弾地点が非常に近い場所であることが想定されるため、沿岸地帯であるこの場所は十分に危険であったはずだが、見た目からはその気配は感じられない。むしろ山側の方が崩れているため、崩壊の原因は戦争以外である可能性がある。

・出現ポケモン

ドータクン、ナカヌチャン、ゴーゴート、デリバードが生息している。ゴーゴートは特に5000年前から人間に関与していたことが明示されているので、この移動が難しい地形の移動を手伝っていた可能性がある。するとやはり人や物資の移動に関わる場所であった時期が存在したことが伺える。

・結論

北パルデア海の玄関口の一つとして、最初期の移民を受け入れた可能性が高い。ゴーゴートの記述からは遺跡の中でもかなり古く、5000年を遡る可能性がある。戦争を含む外交的観点からも重要な立地であり、建屋も情勢によって用途が変化したのではないか。場合によっては帝国時代まで存続したものと考えられる。

北西地区の遺跡まとめ

以上より、北西地区の遺跡については次のようなことが言える。

全遺跡について、ドーミラー、ドータクンのどちらか、内陸にナカヌチャンの生息が確認できることから、青銅器時代から初期鉄器時代のものと判断する。

ガラルを主とする古代移民の要素がやや強いと思われ、パルデア王国を構成した人々の多様性が示唆される。これら人々の流入はガラル、カロスが破局を迎えた3000年前とひとまず推定するが、それ以前から波状的な移民があっても全くおかしくはない。

人口密度は現在よりも非常に高かったものと思われる。

利用可能な陸地が現在よりも圧倒的に大きい。グレープアカデミーのモチーフとなったブドウ産業を含め、農業が盛んであった可能性が高い。

四災遺跡の疑いの強い遺跡は2件あり、その他の遺跡は概ね四災後に放棄されたと見られる。カラフ、チャンプルは遺跡時代から存続している可能性が高い。

この何と戦うでもなくパルデアをウロウロする作業は正直3D酔いするし滅茶苦茶疲れるがまだまだ1/4で辛くなってきた。

ここまで見た遺跡だけでも数は多く、遺構の建屋を合計するとシティまでいかないにしても大きなタウン一つ分にはなる。強い中央集権的な政治体制が出現するまでは分散して住んでいたのかもしれない。次は南東部となる。

またぼちぼち各章の図の追加や修正、訂正、最も重要な参考文献をまとめて付記する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?