Town Hall Meeting “Katsu-don!“? アットホームな雰囲気で、組織の話をCEOと皆が語れる場を創ってみた

この記事は、『アカツキ人事がハートドリブンに書く Advent Calendar 2020』 の 14日目の記事です。 前回はたかまるさんの、「メガネの販売員から人事に転職!アカツキで学んだ“成長する“秘訣とは」でした。

初めまして、アカツキ台湾の Gin です。

初めてRPG のアドベントカレンダー記事を書かせていただきます。よろしくお願いします!

現在はアカツキ台湾の人事企画室で制度改善やカルチャー推進などの業務をメインに担当しています。アシスタントとして入社した後、採用チームでのインターンシップ担当やオンボーディング設計をへて、今の人事企画室に配属となっています。

はじめに:自己紹介

はじめに自己紹介をさせていただきます。

入社前は人事に関する仕事経験が全くなく、大学の専攻は経済で、卒業後初めての仕事は映画字幕の編集と翻訳でした。

前職は人権に関する NGO 組織で働いていていました。(人権に関する組織って一見政府機関らしく見えますが……)国際的な人権に関する議題を台湾の人々に伝え、広げて理解を深めていくこと。また、人権領域で行動を起こす人々を集め、理想に向け動き出していくことが仕事内容です。

今までの仕事経験は人事と違う領域でしたが、多言語を使う機会、または他の国のカルチャーにふれることが多いため、言語と繋がり重視の今の仕事に適してるのかもしれません。

人事関連の仕事経験のない自分を受け入れてくれたのもアカツキのユニークなところだと思いました。

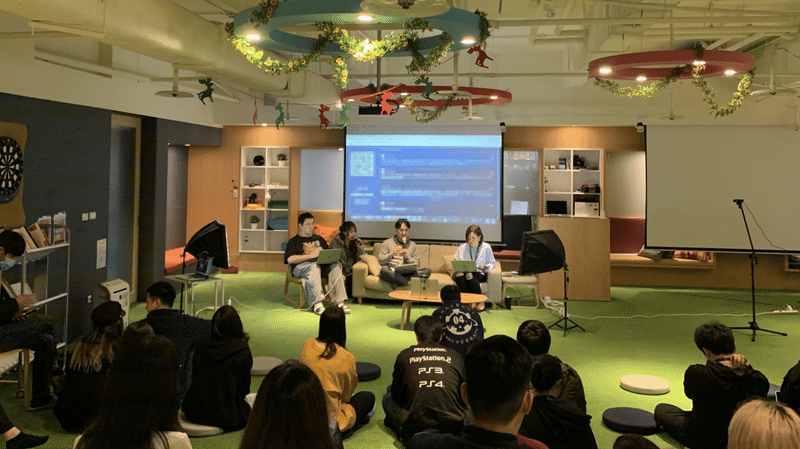

「Katsu-don!」という社内対談イベントを行おうと思った経緯

2019 年 10 月、アカツキ台湾において、組織変更と CEO 交代がありました。各プロダクトも忙しい時期で様々な組織制度の調整をしているなか、さらに新型コロナが発生。世界中の人々と同様、アカツキ台湾のワークスタイルにも大きな変化が起こりました。

それに伴って、「組織の形と文化とは一体?」というシンプルな質問から、 CEO の Katsuya さんと Why から語りました。

組織文化といっても、この組織そのものであるメンバーの皆さんがどう思うか。全員の考えこそが、組織文化の全貌であるという考え方がきっかけで、「メンバーと対話する」というシンプルな発想に至りました。

Google 社が行ってるタウンホールミーティング(Town hall meeting、Google 社内は TGIF ※ という名をつけてます)を参考にして、アカツキ台湾でもやってみました。

※ ただし、TGIF の運用についても頻度を下げるやトピックスを縮めるとかの報道も出てます。

イベント名の由来としては CEO の Katsuya さんが「ドン!」と皆のいろんな質問を正面から受けるイメージで、「Katsu-don! 」にしました!デザイナーの協力もいただき、生き生きとするビジュアルが完成しました。

「Katsu-don!」イベントのゴール

事前に何回も CEO と打ち合わせを重ね、このイベントのゴールについて考えました。

・CEO とメンバー相互のコミュニケーションの機会を増やしたい

・CEO との距離を縮めるだけではなく、メンバーが違和感を感じたとき、ちゃんと話せる場を作りたい

・何かを意思決定する前に、ちょっと気楽に考え方を共有できる場を作り、メンバーへのヒアリングをプロセスの一環としていきたい

・素直に皆の質問について話し合うスタンスで、より考え方を共有しやすい雰囲気を作りたい

進行は下記の通りです。

・オープニング・会議の目的のおさらい

・カジュアルな雰囲気を作るための CEO の雑談タイム

・オンラインの形でメンバーの質問を受ける

→ 今使ってるソフトの Slido は、メンバーがある質問に対して共感するなら、いいね!ボタンを押せる、いいね!の数が高ければ高いほどその質問が画面の上方に表示される。

・皆の質問を受けると同時にここからも逆質問をすることもあり、より深いコミュニケーションを図る

・最後に皆にフィードバックや感想を記入してもらう

最後の意思決定は経営陣や CEO だったとしても、その場で会話、所感がうまれたこと自体が大事だなと思います。

このようなシンプルな発想で全社規模のイベントを設けられるのは、アカツキが組織として充分な柔軟性と適応力がある証だと思います。

アカツキ台湾は社員数 200 名以下の中小規模なので、メンバー一人一人と繋がって向き合うことは可能です。

また、リーダーの考えもこのイベントが実行できた要因の一つだと思います。リアクションの素早さ、 考えの深さ、両方とも求められるので、怖いです(笑)様々な考え方や意見に向き合う勇気もポイントかもしれません。

今は四回行いましたが、まだまだ改善する余地があると思います。

そもそも、タウンホールミーティング(Town Hall Meeting)とは?

Wikipedia によると:

・タウンホールミーティングは主に地域住民の生活に関わる事項を話題とする集会

・地域住民が集まって、意見の発表や行政機関に質問することができる

・アジェンダやトピックスは事前に決まっている

シリコンバレーのベンチャー企業にも様々なタウンホールミーティングがあるようです、All hands meeting という名でも呼ばれてます。

進行は、各チームからの発表を行い、Q&Aをいれるなどが基本の型で、指名されたメンバーが専門分野について話してもらうことも多いそうです。アカツキにもともとある週次報告も、このような型をとっています。

アカツキ台湾では少し調整を入れました。「相互のコミュニケーション」が重要なポイントと思うため、Q&A の時間をより充実させていく方針です。

ただ、柔軟に調整していけるのも大事なので、イベントの進行については調整を入れつつ、軸をぶらさずに改善していきたいと思います。

ここからは今までやってきて学んだことと感じたことについて話します。

イベント導入する前に、重要視していること

(1) 上下関係、言語、情報の把握などによる対等でない状況をなくし、できる限りメンバーが安心できる空間を作る

ある空間に対するどれだけの安心感を感じるのかは信頼関係に繋がると思います。

安心を感じれば感じるほど、人は本音を言えるようになります。

なので、システムの選択はあえて匿名できるものにしました。匿名するリスクはありますが、それも含めて。安心を感じさせるや信頼関係を築いて行けば、匿名しない人も段々増えてくるでしょうと思います。

もう一つは、色んな質問に対して、偏見なく素直に質問や疑問に対し話し合うスタンスで向き合う。わからないことがあれば聞けばいい、悩みを解消するために、素直な心で受け止めることをちゃんと意識します。

また、CEO と Katsu-don! について振り返りをした時、「限定合理性」について話しました。「限定合理性」というのは、人は立ち位置の違いで受け取れる情報が違うため、全体への理解や把握できる範囲も大きな差が出てくるとのことです。

台湾の就職文化には、新卒という概念はあまりないです。常に転職するのも一般的普通なことです。

それゆえ、アカツキ台湾に中途採用のメンバーが大勢います。以前の会社の習慣を無意識に身につけて、それを当たり前にするのも理解できます。

ただアカツキと違って、台湾の一般的な会社の場合、結構トップダウン式の考えで物事を決めています。

その状況で、メンバーが自分自身で物事に対して理解し感じ取って判断する機会が奪われ、一方的に受け入れることで受け身になりがちです。

人事の立場からすると、そのような状況を避けたいです。メンバーの主体性を高めたいです。

なので、Katsu-don! を通じ、よりフラットである環境を提供することで、メンバー自身も自分の主体性を感じるのなら嬉しいです。

(2) ローカライゼーションについて

台湾全体の雰囲気は、東アジア的な団体意識はデフォルトとして持ってますが、アメリカの文化にも深く影響され、個人の空間と実践によりフォーカスしています。

それに加え、チーム構成にも各国のメンバーがいます。台湾人にしても、ヨーロッパ、アメリカ、日本の職場で働いた経験のあるメンバーが大勢にいます。なので、そもそも「チーム」、「組織」という概念に差があると思います。

それは難しいところではありますが、いいところもいっぱいあります!

例えば、コミュニケーションするとき、コンテキストも大事ですが、理解できない部分ははっきりとその場でいうとか。

去年 RPG アドベントカレンダーを台湾代表として執筆した元 CHO の Kana さんも書いたように、拠点をつくるのはアカツキをそのままコピーすることではなく、あらゆる背景のメンバー一人一人の本質を輝かせることです。

一方的に自分の考えをメンバーに理解してもらうのは、きっとわかり合うと言えるレベルではありません。

「考え方にローカライゼーションの部分も大事にしましょう」といっても、結論を出すまでに、対話と理解両方を相互に続けて行くべきだと思います。

Katsu-don! もそのきっかけになって、質問と逆質問の作用で、メンバーが大事にしていることを掘り出せるといいな。(まだ上手くいっていないのは正直なところです)

イベント導入する前に、重要視すべきと思うこと

(1) 素直な気持ちで向き合うことを忘れない

・対話を通じて、信頼貯金を積み上げる

・質問を受ける際、イベントが終わった後、いつでも素早くフィードバックを集め、温度感を確かめていく

・イベントで使ってるソフトでフィードバックを集め、それ以外も皆の考えをできる限り集めることも大事!

皆のフィードバックで改善点や注意点が特定できます!(まだまだ改善の余地があるので、フィードバックを読むのが怖いんだが……改善に繋げるために!)

(2) 事前に質問を集めて、充分な準備を

・カジュアルな雰囲気を出すために、必要な飾りは?

ソファー、スナック菓子、BGM など、「リビングで話す」イメージでやってみました!

・内容の準備は、第一回の Katsu-don! の前に、メンバーにカルチャーについてアンケート調査しました。

アンケートの頻度が高いとメンバーが嫌がるので、調査したい内容を一個のアンケートにまとめて、必要な情報を聞き取る仕組みにしました。(アンケートが長くなるが……)

・回答の中に出た懸念を摘出して、第一回のトピックスにしました。

メンバーもイベントの進行中に随時気になるところを記入でき、話し合えます。

・言語の使いも大事:メンバーは中国語や英語、自分が発言しやすい言語を選んで、CEO は日本語で、たまに英語で話します。

通訳のメンバーに感謝し切れないです。準備はきっと大変だと思います。(汗)

(3) イベントの前に、ちゃんと意図を伝える・終わった後、記録と振り返りを丁寧に

イベントを行っていく中、実にいろんな質問があった(笑)

・今年の社員旅行どうしよう?

・仕事でメンバーとうまくコミュニケーションが取れない時どうすればいいか?

・アカツキ台湾も360度フィードバックを導入しますか?

・Mission / Vision についてなんですが、〇〇の部分について詳しく教えて下さい

⋯⋯などなど

せっかく皆が気楽に話し合える場を設けられたので、皆に最高な「話し合う、コミュニケーション、わかり合う体験」を提供したく、このイベントに関する全てを大事にしていきたいです。

また、無記名でなくても気軽に自分の名前が載ってる状態で考えや意見を述べるメンバーが増え、イベントの開催側からすると何よりの喜びです。

何回か開催や改善を模索し重ねてきましたが、まだまだ改善点が残ってます。

・議題一つ一つに対してより深くメンバーと話し合えるよう

・進行のテンポ

・メンバー全員が共感できる、理解されていると感じさせるような工夫

・全体の軸に関わるコアバリューなどの内容について、どのように行動に落とし込む

⋯⋯などなど、皆の意見や考えをうまくまとめて行くのが大事だと思います。

最後に

今の Katsu-don! はまだまだですが、アカツキ CEO の香田さんが前に仰ってた本(※)の中の内容のように、素直にメンバーの感じと現実に向き合いながら、理想の組織のあり方を深掘って、そうすれば、創造のエネルギーも自然に湧いでくるでしょうかね。

※ 「偉大な組織の最小抵抗経路 リーダーのための組織デザイン法則」

https://www.amazon.co.jp/dp/4908148198/

人は最初に何か創りたい情熱で動くので一番簡単な段階だと思います。今難しいと感じるのは、この先どう繋いで行こうかのことです。

これからも各段階の組織状態をよくみて、少しづつ具体的な変化も伴い、このような相互なコミュニケション仕組みを調整して行こうと思います。

実験のように、毎回の機会を掴んで、パラメータを変えながら、当時の組織に一番適切な方法を模索しながら発見したいと思います。

組織や団体に対するイメージは、鍛えられるべき筋肉のように勝手に思いました。わざわざ鍛えないと、いきなり「現れろ!」と言っても現れないものです。

2020 のパンデミックによる働き方のパラダイムシフトも加えて、この過程を皆と体験しながら、一緒に定義して行きたいと思います。

今の状態は全然「やったぜ」のテンションではないです(笑)。成功への道みたいな話になれないですが、その中に自分の心得とメモとか、興味のある人に対して少しでも参考になれると嬉しいです。

これからもよろしくお願いします!

一緒に最高の土壌を作れるように、頑張ります。

人事アドベントカレンダー

【 クリスマス限定 】株式会社アカツキの人事広報部に所属するメンバーが、ハートドリブン&思いのままに綴った記事を毎日リレー形式で連載しています。

記事を読んでアカツキが気になった方は、ぜひこちらのHPへ遊びにきてください。▶︎ https://aktsk.jp/recruit/