【短編小説】ズブロッカの男

水曜日。

今夜も彼はやってくるだろうか?

カクテルグラスを拭きながら、「BAR BLUE」のオーナーバーテンダー大久保は考えていた。

あの「ズブロッカの男」のことを。

1 謎の男

ごく普通のサラリーマンだった大久保が、脱サラしてBARをオープンしたのは8年前のこと。オープン当初は「1年もったら盛大に祝ってやるよ」などと元同僚たちから嫌味たっぷりに笑われた。口下手な大久保は腹の中では奴らをぶん殴りながら、反論もせずヘラヘラと苦笑いを返していた。

月日は人を変化させ、環境は人を強くする。

今の大久保はもう8年前の彼とは違う。小さいながらも一国の主、経営者の風格を漂わせていた。穏やかでクセのない話しぶりは昔のままだが、言霊に芯の強さを感じる。

酒を提供する店である以上、時には困った酔っ払いの対応もしなければならない。他の客に絡んだり、泥酔して化粧室から出てこなくなったり・・・・・・。そんな時は大久保の経営者としての「強さ」が発揮される。女性客に執拗に絡む酔っ払いには、一気に酔いが醒めるような威圧感で

「お客様、そろそろお開きにしましょうか」

と、冷徹な笑顔を見せる。

そんな大久保に感謝と尊敬の眼差しを向ける女性も少なくない。サラリーマン時代には一度も来なかった「モテ期」が、オーナーバーテンダー大久保に到来していた。

しかし。あの男には、かなわない。

毎週水曜日に必ず現れる謎の男。

大久保は心の中で、彼を「ズブロッカの男」と呼んでいた。

2 マルガリータの女

その男は2ヶ月ほど前、初めて店にやってきた。4月最初の水曜日だった。さほど特徴のないジャケットにチノパンというラフなスタイル。短い無精髭を生やしている。黙っていると無骨な雰囲気だが、声を発した途端、印象がガラリと変わる。高めで柔らかく響く声は、爽やかな青年のイメージだ。

「ズブロッカを、ロックでお願いします」

「かしこまりました」

オーダー以外、大久保に話しかけてくることはない。

BARでの過ごし方は人それぞれだ。恋人や友人とやってきて会話を楽しむ客もいれば、一人物思いに耽る客もいる。彼は後者のタイプだろう。だから大久保は敢えて話しかけず、ただ静かな時間を提供することにした。

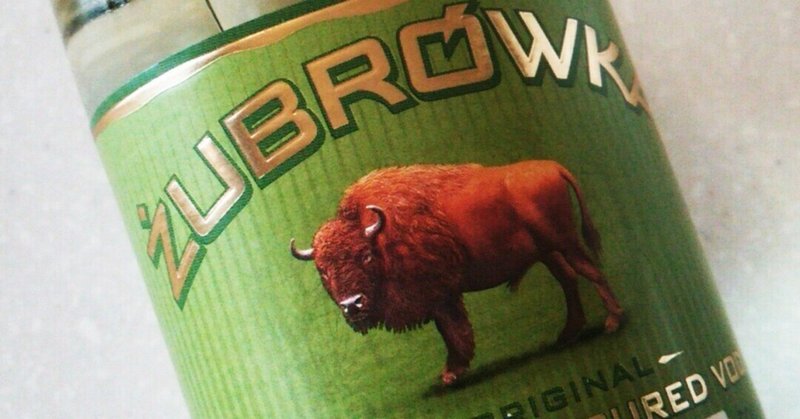

ポーランドの世界遺産「ビアウォヴィエジャの森」で採れるバイソングラスを漬け込んだウォッカ、ズブロッカ。ボトルの中に1本のバイソングラスが入っており、この酒の柔らかい独特な香りを引き出している。バイソングラスとはイネ科の植物で、聖牛(バイソン)が好んで食べることから、ズブロッカのボトルには聖牛の絵が描かれている。

「お待たせしました。ズブロッカです」

「ありがとう」

グラスの中の小さな海に浮かぶ丸く削られた氷の島をしばし眺めた後、男はゆっくりとグラスに唇をつけた。飲み方はいたってスマート。一気飲みするわけでもなければ、チビチビ時間をかけ過ぎ、溶けた氷で酒が薄くなるような無風流なこともしない。

適度な時間で1杯飲み終わった頃、一人の女性が来店した。

「いらっしゃいませ」

「こちらでよろしいかしら?」

「どうぞ」

男の3つ左側のスツールに腰を下ろした女性は、目鼻立ちのハッキリとした、思わず二度見してしまいそうなスレンダー美女だった。

「何をお作りしましょうか」

大久保はいつもより少し低めに響く声で女性にオーダーを確認した。

「そうねぇ・・・・・・マルガリータをいただこうかしら」

「かしこまりました」

美女に作るカクテルは無意識のうちに気合いが入る。

マルガリータはロサンゼルスのバーテンダー、ジャン・デュレッサー氏が創作したカクテルで、1949年の全米カクテルコンテストで3位に入賞した作品だ。彼の若き日の恋人マルガリータが狩猟中、流れ弾に当たって亡くなったのを偲んで名付けられたと言われている。スノースタイルの塩が爽やかなライムジュースの風味によく合う、テキーラベースのカクテルである。

「お待たせしました。マルガリータです」

細く白い指先がカクテルグラスの脚をつかむ。無色に近い白色の液体が彼女のふくよかな唇の奥に流れ込んでいく。これほどマルガリータの似合う女性にはお目にかかったことがない。

大久保は彼女の次の言葉を待っていた。すると、

「あら? そのお酒、何ですか?」

彼女の視線はいつのまにか隣の男に注がれていた。

「ああ、これですか? ズブロッカです」

「ズブロッカ・・・・・・初めて聞きました」

「旨いですよ」

「じゃあ、次はそれ、飲んでみます」

何ということだろう。マルガリータの美女は、この、どこにでもいるような無精髭の男に興味を示しているようだ。彼女はマルガリータを一気に飲み干すと、大久保に言った。

「次、彼と同じ、ズブロッカをください」

隣の男をチラっと見ながら、美女は楽しそうに微笑んだ。男も「僕も同じものを」とオーダーした。

「お待たせしました、ズブロッカです」

酒を彼女の前に出そうとした時、大久保は自分の目を疑った。ちょっと目を離している隙に、美女は男のすぐ隣のスツールに移動していたのだ。大久保は2つのロックグラスを2人の前に並べて置いた。

「では、初めてのズブロッカに、乾杯!」

美女はそう言って、男のグラスに自分のグラスを近づけた。

「うわぁ、美味しい! 何だろう、この甘い香り・・・・・・どこかで嗅いだことがあるような」

「桜餅、じゃないかな」

「あ、そう! 桜餅の香りだわ」

先を越された。大久保がその香りについて説明する前に、男がさらりと答えてしまった。美女は少し酔いが回ったのか、少しずつ男の方に身体を傾け始めた。男は3杯目のズブロッカを飲み干すと、大久保に精算を依頼した。

「彼女の分も一緒で」

男と美女は寄り添うようにして店を出て行った。

まあ、世の中には変わった趣味の美女がいるものだ。「蓼《たで》食う虫も好き好き」と言うではないか。少々ガッカリした気分を払拭すべく、大久保はショットグラスにズブロッカを少し注いで一気に飲み干した。

3 テキーラ・サンライズの女

次の水曜日。またあの男が店にやってきた。

先週と同じ服装、醸し出す雰囲気も全く変わらない。まだ誰もいないカウンターのやや右寄りに座って彼は言った。

「ズブロッカを、ロックでお願いします」

初めて来店した時と全く同じセリフ。この時から大久保は心の中で彼を「ズブロッカの男」と呼ぶようになったのだった。

「お待たせしました。ズブロッカです」

「ありがとう」

すると、また店に美女がやってきた。小柄なタイプで先週の美女とは別人だが、同じように一人でカウンターに座り、華やかな笑顔を大久保に向けた。

「いらっしゃいませ。何をお作りしましょうか?」

「えっと、テキーラ・サンライズ、お願いします」

「かしこまりました」

テキーラ・サンライズ。あのミック・ジャガーが愛した美しいカクテルだ。その名の通り、空をオレンジ色に染めて昇る真っ赤な朝日をイメージしたカクテルは、メキシコを代表する蒸留酒「テキーラ」の人気を世界中に広めることに貢献した。

「お待たせしました。テキーラ・サンライズです」

「うわぁ、綺麗」

美女は大久保の作った美しいカクテルに目を奪われた。今回ばかりは彼女の視界に「ズブロッカの男」は映り込んでいないようだ。

一口飲んで「美味しい」と呟くと、美女はチラっと横にいる男を見た。そして、

「あの、そのお酒は、カクテルですか?」

カウンター越しに美女の顔をまじまじと見る大久保。またしてもこの「ズブロッカの男」に興味を抱いているというのか?

「ああ、これですか? ズブロッカです」

「ズブロッカ・・・・・・初めて聞きました」

「旨いですよ」

「じゃあ、次はそれ、飲んでみます」

なんだ、これは。

先週、全く同じ会話を聞いたばかりではないか。

その後の展開も先週と同じだった。美女がズブロッカをオーダーすると、男のすぐ横に移動して飲み始め、最後は男と一緒に店を出て行った。まさに、デジャブを見ているようだった。

次の水曜日も、その次の水曜日もズブロッカの男は現れた。そして、間もなくやってくる美女と一緒に消えていく。

「いったいあなたは何者なんですか?」と聞きたい気持ちをぐっとこらえ、毎週水曜日に繰り広げられる恒例行事を、大久保は黙って見守ることしかできなかった。

4 男の正体

初夏の太陽が梅雨入りでパワーダウンし始めた6月最初の水曜日。

店を開けた大久保は、間もなくやってくるであろう「ズブロッカの男」があのドアから入ってくるのを待っていた。別にどうしても来て欲しいわけではない。ただ、この2ヶ月間欠かさず水曜日に訪れる彼に、可笑しな親近感を抱いていたのは確かだ。

「こんばんは」

「いらっしゃいませ」

入ってきたのは彼ではなかった。ひと昔前によく見かけた業界人気取りの男。淡いピンクのポロシャツの襟を立て、ブランド物のセカンドバッグを片手にサングラスを外しながらカウンター席に腰を下ろした。

「まだ誰も来てないかな?」

「はい、先ほど店を開けたばかりで、どなたもいらっしゃっておりません」

「そうか・・・・・・じゃあ、とりあえず生ビール」

「かしこまりました」

バッグから携帯電話を取り出し、何やら打ち込んでいる様子だ。誰かとこの店で待ち合わせをしているのだろうか。

「ズブロッカの男」はまだ現れない。毎週水曜日、店を開けて10分もしないうちに「こんばんは」といって現れる謎の男。彼が毎回必ずオーダーするズブロッカは、水曜日に切らすことのないように仕入れていた。

「ごめんなさい、遅くなっちゃって」

店のドアを押し開けてやってきたのは、見覚えのある美女だった。

「おう、すぐに分かったよ、この店」

「よかった。ここが、春美と秋彦が約束してたお店だったみたい」

「うん」

何だ? 約束してた店?

春美と秋彦って、誰の事だ?

「マスター、ズブロッカ、ロックでお願いします」

ああ、思い出した。2ヶ月前、このカウンターで「ズブロッカの男」と一緒に出て行った、あのスレンダー美女だ。

「かしこまりました」

まだ現れない「ズブロッカの男」。そして、あの日一緒にズブロッカを飲んでいた美女。大久保はアイスピックで丁寧に氷を削りながら思いを巡らせていた。

「お待たせしました。ズブロッカです」

「あ、彼にも同じもの作っていただけますか?」

「かしこまりました」

美女が小さく溜息をつくと、業界人気取りの男も生ビールを飲み干し、大きな溜息をついた。

「お待たせしました。どうぞ」

「ありがとうございます」

2人の前に置かれたズブロッカのロック。男と美女は視線を合わせ、同時にグラスを掲げた。

「秋彦と春美に、乾杯」

「乾杯」

大久保は落ち着いた声で美女に話しかけた。

「失礼ですが、以前、この店にいらっしゃいましたよね?」

すると、大きな目を見開いて大久保の顔をじっと見つめた後、美女は語り出した。

「覚えていらっしゃったんですか・・・・・・はい、たぶん私、このお店に来たんだと思います。そして、ここで秋彦に会った。彼を連れて帰りたかったんだと思います。春美が私のカラダを使って・・・・・・」

この後、大久保は背筋の凍るような話を聞かされた。

2ヶ月前、目黒秋彦という男がこの店の前の交差点で交通事故に遭い、亡くなった。小さな子供が母の手を離れて交差点に飛び出したところを、身体を張って救った結果だったという。

その日、目黒は婚約者の春美とこの店で待ち合わせをしていた。ポーランド人の父と日本人の母の間に生まれた春美は、父の母国ポーランドの酒「ズブロッカ」を好んで飲んでいた。春美は以前、大久保の店に友人と訪れたことがあり、「この店のズブロッカのロックは美味しい」と話していたという。

「その、目黒秋彦さんという男性は、どんな感じの方だったのですか?」

大久保は尋ねた。

「ごく普通の、無精髭を生やした、無口だけど優しい男性でした」

「・・・・・・そうですか」

「ズブロッカの男」目黒明彦は、2ヶ月前に亡くなっていた。大久保が毎週水曜日に迎えていた男は、目黒の亡霊だったのだ。

婚約者の春美は、突然彼を失ったショックから立ち直れず、今も自宅に引きこもっているという。

その春美の女友達たちが、次々と奇妙な体験をしていた。水曜日の夕方5時を過ぎた頃から数時間の記憶が失われ、ふと我に返ると飲んだ覚えもないのに酔っ払っていて、微かに桜餅の香りが口の中に残っていた。今日、店を訪れた美女もその一人だった。

「私、前に春美の部屋でズブロッカを飲ませてもらったことがあって。その時、『桜餅の香りがする』って話していたのを思い出したんです。たぶん、春美の生霊が私に乗り移って、秋彦との約束の場所に出向かせたんじゃないかって・・・・・・」

大久保は、この2ヶ月余りの出来事を2人に話した。無精髭を生やした男が2ヶ月前の水曜日から毎週同じ時間に店を訪れていたこと。彼は必ずズブロッカのロックをオーダーしていたこと。そして、毎回美しい女性に声をかけられ、一緒に店を出て行ったこと。

「間違いないわ。彼よ」

「うん、間違いない。秋彦の亡霊だ」

大久保はこの2ヶ月余り、毎週男の亡霊と女の生霊を店に迎えていたということになる。亡霊となった男は婚約者と待ち合わせていたこの店で、彼女を待っていたのだろうか。この世を去ったはずの彼がまだ自分のことを待っていると信じ、彼女は魂を友人の身体に乗せて、彼に会いにきたのだろうか。

世の中には理屈では説明できないことがたくさんある。

この日、「ズブロッカの男」は現れなかった。

5 水曜日

「こんばんは」

「いらっしゃいませ」

無精髭を生やしたごく普通の男がカウンターに座った。

猛暑の8月、外はまだ明るい。

「ズブロッカを、ロックでお願いします」

「かしこまりました」

完

『気分転換に読む短編集1』収録「ズブロッカの男」より

サポートして頂けたら嬉しいです(*^^*)