人生ってなんだろう(70)

ルドルフ 書に恥じる

書というものがありますよね、私自身は学校で習う習字、通信教育にもあるペン習字など、きれいな文字を書く技術のように感じておりました。時折達筆の方の字を拝見して、“さすが書道を学んだ人はうまいものだなあ”などと感心しておりましたね。しかしよく言われるこの“達筆”、実際は読むことも難解なものまでございます。何が書いてあるか伝わらないのであれば、そもそも伝達ツールとして、役割的にどうなのだろうと常々疑問を感じておりました。

近代の陶芸を語るうえで、欠かしてはならない方に北大路魯山人という方がいらっしゃいます。美食家でも有名で、書で頭角を現し、陶芸のみならず美とは何かを追及された方ですね。たしかマンガ『美味しんぼ』で海原雄山のモチーフとなった方です。

天才肌の方に思え、私自身からはほど遠い存在の方と思いますが、この魯山人の言葉が、黒田陶苑さんのHPに書かれておりました。ちなみに黒田陶苑さんが現在魯山人作の陶芸品鑑定をされ、認定する存在のギャラリーとなります。通常は御親族の方により認定されるのですが、魯山人さんの人生が偲ばれることでもあります。

銀座黒田陶苑HPより

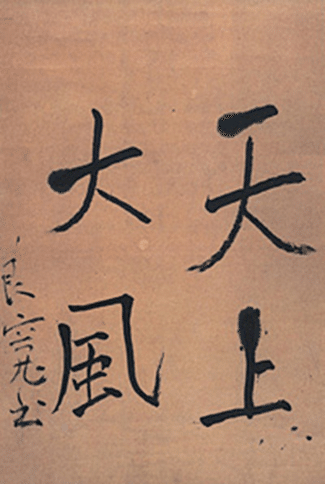

北大路魯山人 天上大風のこと

上記HPで語られた魯山人の下記の言葉、

「どんな書でも美がなくてはいけない。美がなくては能書とはいわれない。いかに立派に書いても、いかに達筆に書いても、その人工的技術の外に自然美というような美が無くちゃいかぬ」

理解はできるのですが、実際感じるとなると、これが難しい。

ここで取り上げている書は、子供にやさしく接しておられた良寛禅師が、凧揚げに興じていた子供にせがまれ書いた即興の書とされています。

美の天才と謳われた魯山人に、返す言葉はありませんが、うーん良くわからない、自分はまだまだということでしょうね。深いなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?