#55 啐啄(そったく)の機

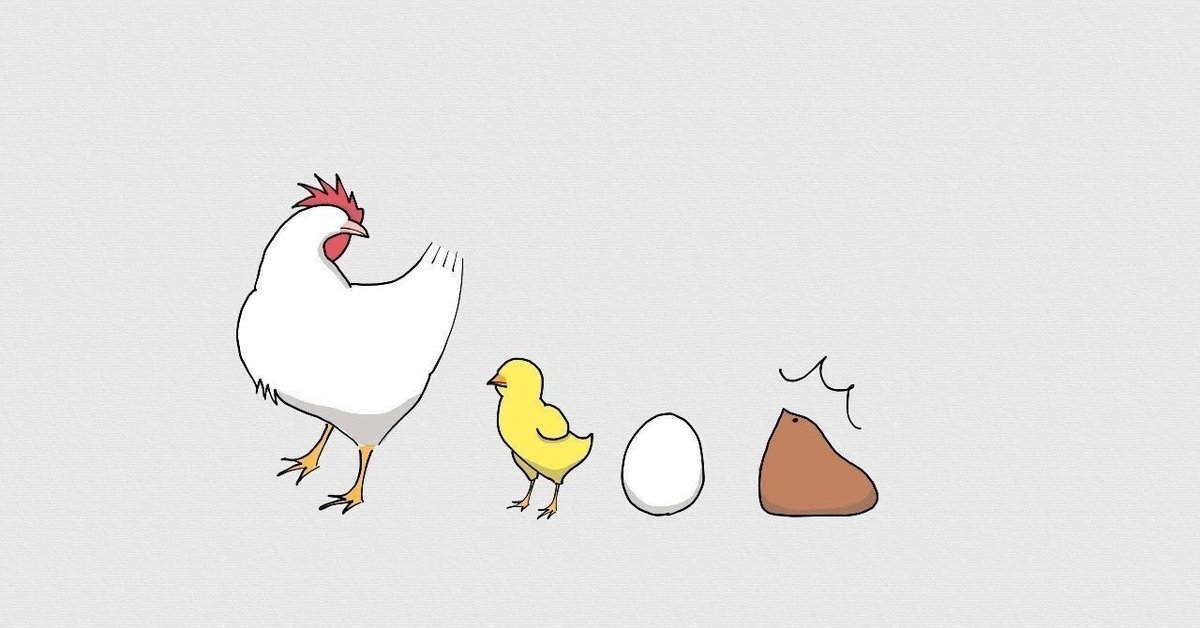

確か高校生の頃、数学の先生が話した”授業と関係ない話”だった気がします。スイマセン。ひな鳥は固い卵の殻の中で肺呼吸はしておらず、「もう外に出れるよ。」という合図で、コツコツと小さく中からくちばしでツツクそうです。このわずかな音を親鳥はちゃんと聞いていて、外から殻を破ってあげて無事肺呼吸ができて”外の世界へデビュー”できるとのこと。もしひな鳥や親鳥がこの絶妙なタイミングを間違えて、早すぎたり遅すぎたりすると、肺呼吸の準備ができていなかったり、殻の中で窒息してしまうと先生は言っていました。「準備ができているときに、望まれるものを提供しないとうまくいかない」ことのたとえ話としてお話をされたと記憶しています。”のどが渇いていない馬に水は飲ませられない”を日本語で同時に言われて、(人間と馬は違うわい)と思ったのを覚えています。今思えば自分も”同業者”(教員)となり、なかなかウマい例えだと先生のエラさがわかります。

ひな鳥が親鳥を卵の中から呼びかけることを「啐」と書くようです。音読みは「さい、そつ」で訓読みは「なめる」とのこと。(へぇー)。一方、親鳥が卵の殻をつついて新しい世界へ導くことを「琢」と書きます。これは、”石川啄木”の名前で見るあの字ですね。(本名は、”一” はじめ 。)音読みは「たく」で、訓読みは「ついばむ」だそうです。(へぇー2)。タイトルの”啐啄(そったく)の機”とは、”啐啄同時”とも呼ばれて、よく仏教の講話などで語られているようです。(そういえば、あの先生、実家がお寺だったような気が、、、、)

以前のnote記事「"水"は、幹の近く? 遠く??」でも書きましたが、多くの場合、つい目につきやすいものばかりを人は見てしまい、目に見えないものには”思考”が及ばないことが時々あります。サンテクジュベリの『星の王子様』でも、「大切なものは見えない」と言っていますよね。自分の周りの人の小さなサインを見逃さず、あるいは自分の小さなサインを周りの人が見逃さず、適切なタイミングで良き手助け出来たりされたりできればいいなと思うこの頃です。

ところで、”啄木鳥”を読めますか? 答えは、”キツツキ”です。