朝顔プランターエコ化プロジェクト

いま、全国に約600万人の小学生がいます。

そのほとんどが、1年生の時に理科の栽培学習で朝顔を育てています。

毎年、約100万人が朝顔を育てているとして、そのために使う朝顔鉢と支柱のセット教材は、家庭が1000円以上のお金を払って購入するのが通例です。

そして、このプラスチック製の鉢&支柱だけで、毎年、日本全体で50万トン余のCO2が排出されている… と聞いてビックリ(サステな学校プロジェクト調べ)。

栽培学習後も鉢を大切に何年も使うご家庭もありますが、多くはそのまま廃棄されているのが現状ではないでしょうか。

逗子市立久木小学校1年生の先生方は、これを変えるため、エコプランターの導入に踏み切りました。

「僕は去年まで6年生たちとSDGs学習をしていました。子どもたちと一緒に、給食のストロー削減にも熱心に取り組んでいたんです。ここで大量のバージンプラスチックをわざわざ購入しなくても、と思ってしまって」

と仰った1年生の先生に、120%共感!!

やりましょう、やりましょう、何かお手伝いは必要ですか?と、PTAメンバーで前のめりになりました。

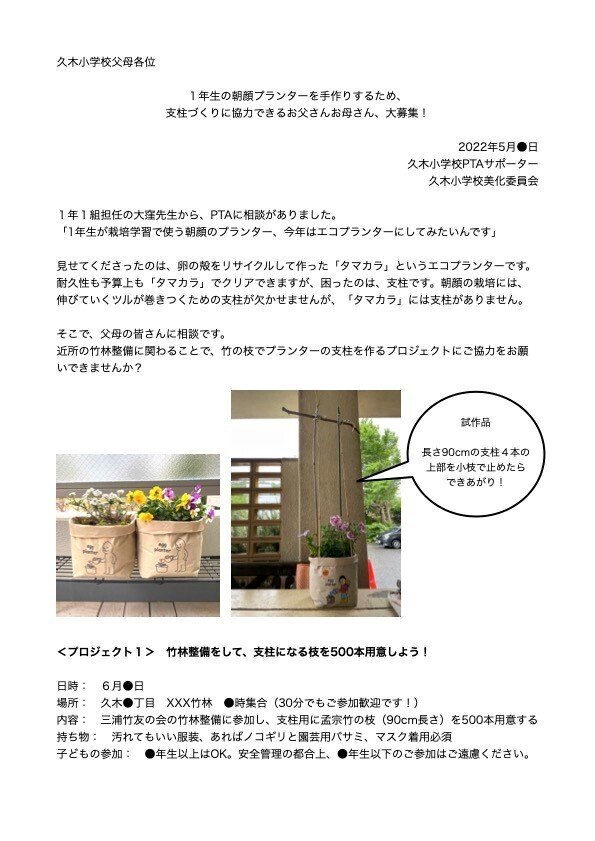

先生が代替策として見つけてきた「タマカラ」は、卵の殻50%をリサイクルして作ったエコプランター。値段も1枚184円。

「予算はクリアしたし、管理職のOKも得ました。

だけど、支柱をどうしようかなと思ってます」

相談されて、支柱になる枝はPTAで引き受けることにしました。

あれもできる、これもできる、と大人たちがウハウハしはじめる…😂

といっても、PTAだけで竹を切り出すところからというのもなかなか難しい。ここはひとつ、と、普段から近隣で竹林整備を行っているシニアの団体「三浦竹友の会」にお願いしてみました。

結果、「子どもたちのためになるなら喜んで!」と快く承諾いただけました。

せっかくだから、5-6年生の環境美化委員会の有志にも声をかけ、皆で竹枝を準備しに近所の竹林へ。

1年生のためにと放課後に集まった上級生たちが、剪定バサミやノコギリで枝を整えてくれました。

帰り道、500本の枝を乗せてオンボロのリアカーを引く後ろ姿は幸せそのもの。枝が集まった時点ですでに、関わった大人みんなが「やってよかった...!」と感じていました。

休み時間返上で1年生の授業に参加してくれた6年生もいて、感動しました。

竹友の会さんが下準備してくださっていたこともあり、

放課後の1.5時間で500本の準備をすることができました。

そうそう。

プランターに入れる土も、実は校内で手作りしたのです。

学校で花壇づくりを盛り上げてくれている美化委員の母たちがせっせと校内で草刈りして、地元の造園屋・逗子ガーデンさんに教えを乞いながら草木コンポストを作ってくれていたのですが、今回初めて、その土を授業の栽培学習に使うことができました。

(普段、先生方はビニール袋入りの土を外部から購入しているそうです)

すべてが循環していて、サイコーではないか…!

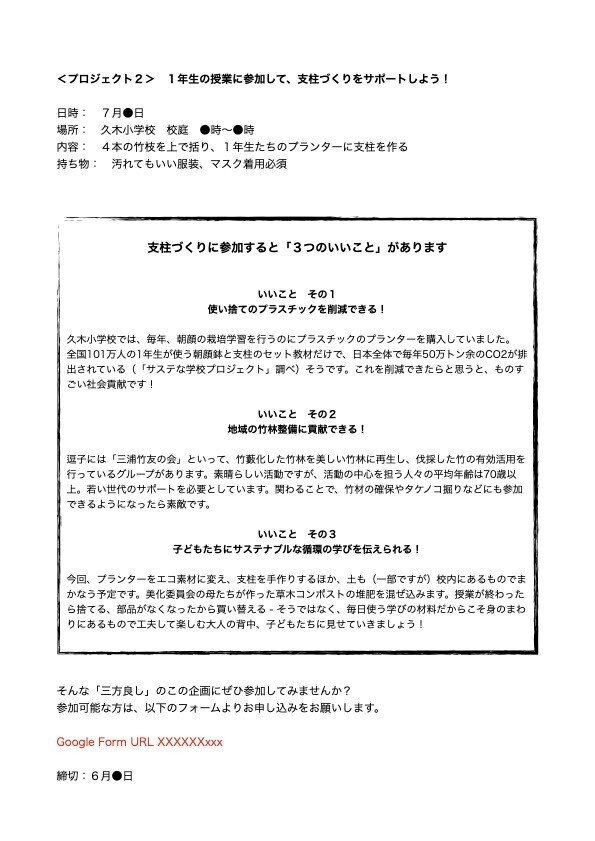

と感動しながら早速、試作品に支柱をさしてみたら、「ビリっ」。

タマカラくんが、破けてしまった...😂!

支柱で引っ掻いてしまうと、さすがに破けるのね。

既製品でない竹製の支柱を一年生が自分でプランターにさすのはなかなか難しいことがわかり、父母がその作業を手伝う授業参観も実施しました。

コロナ禍に室内で授業参観を行うのはなかなか厳しいけれど、校庭でならできる!

親も子どもの様子がわかって嬉しくて、先生も手が増えて助かります。まさに一石二鳥のアイディアでした。

授業参観に手伝いにきた父母にさし方、括り方をレクチャー。

大変だったけど、終始、楽しかったなー!

先生や、地域の大先輩たちとも繋がりが深まりました。

不便だけど、工夫して、協力して、あるもので暮らしを作る。

自分で作ったものだから、壊れたら直すこともできる。

考えてみたら、これが学びの基本だし、

人の幸せの源泉でもあるかもしれません。

鎌倉で学校向けの教材を扱う高山商会さんも「完成された既製品はある意味で、子どもたちの学びを奪っていたかもしれないですね」と言い、「これからの教材は使い捨てであってはならない。日本一サステナブルな教材屋になりたい」と情熱的です。

タマカラを学校で導入するのはこれが日本初だったそうですが、これを機に、なんと、9月からは学校向けの教材開発も始まるそうです。

ブラボー!

地域と、上級生と、PTA父母の力を集結させて、環境にもお財布にも優しい取り組み。今後、近隣の小学校にジワジワ広まるといいな〜。

という願いを込めて、父母にプロジェクト概要をお伝えするのに作成したお便り(上記)と、逗子葉山経済新聞の記事(下記)も、ご参考に掲載しておきますね!

▼逗子葉山経済新聞の取材記事

以下、後日追記:

これをみて「うちの学校でもやりたい!」と感じてくださった父母の皆さんへ。ピンときていない先生にアイディアだけ持ちかけてしまうと、先生にとってとてつもない負担になる可能性があります。

大事なのは、

①まず先生や子どもたちの側に「やりたい!」があること

その上で初めて

②それを父母や地域がどうサポートしたら実現できるか

そのために

③普段から信頼関係を構築しておくこと

って話なんだと思います。

どれ一つ欠けてもうまくいかないけれど、ひとたび三拍子揃うと、子どもにとっても、先生にとっても、父母にとっても、地域にとっても、楽しくて仕方がないプロジェクトに変身します。応援を続けていくと、まず先生が元気になり、学校が開かれていき、結果として、子どもたちが元気になります。

変えた学校が「善」で、変えない学校が「悪」となっては本末転倒です。

どう応援したら皆で一緒に変わっていけるか、

考えていけたらなーと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?