あいだの生態系研究所 喜界島編「サンゴと人と環境変動〜サンゴ生態系に学ぶ世界との関わり方〜」体験レポート

【あいだの生態系研究所 vol.10】サンゴと人と環境変動 ~サンゴ生態系に学ぶ世界との関わり方~(渡邊剛氏・田中克 氏・赤石大輔 氏)

あいだラボメンバの中村安里です!

今回は、【あいだの生態系研究所 vol.10】「サンゴと人と環境変動〜サンゴ生態系に学ぶ世界との関わり方〜」に参加して感じたことや学んだこと、自分の変化を執筆したいと思います。

大きな気候変動の時代に直面している私たちは、今後の100年をどのように生きていけばいいのでしょうか?この度の会では、5億年ほど前から生存し続けているサンゴの生態から、生きものが気候変動に適応していくためのヒントを学び、サンゴを通じて過去から現在までの環境変動の記憶を読み解いていく研究の現場のお話をしていただきました。

渡邊剛 氏(北海道大学大学院理学研究院 講師/ NPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所 理事長)をお招きし、サンゴ礁を取り巻く生態系や物質循環を手がかりに、複雑に変化し続ける世界との関わり方や、自然生態系と文化のつながりについて学びを深めました。

参加した経緯〜陸と海のあいだにある島、喜界島〜

今回参加したきっかけは、私自身が喜界島について大学院の先生から紹介される中で、喜界島がサンゴ礁で隆起してできたことを知り、元々海の中にあったサンゴ礁が隆起して人間の住処となっていることに驚いたのがきっかけです。

喜界島は、過去10万年もの間サンゴ礁ができては隆起を繰り返す形で、今日に至っており、私は喜界島について知ることを通じて、「陸と海とをつなぐ人間の役割」を学ぶことができるのではないかと思いました。

人間は生命進化の過程で海から陸に上がって来られたおかげで今の姿があり、人間の体液組成や体内リズムは未だに海での生活の名残を残しています。

かつて、解剖学者の三木茂雄は、人間に対する知見を深める中で、人の身体の中に海と陸の関係性を見出しました。彼によれば、こころが内臓系、頭が体壁系の中核をなしているとし、両者がそれぞれ海と陸とに対応する器官であると述べています。内臓系は性と食に関わる器官であり、体壁系は頭や表皮系に対応すると考えられます。体壁系は主に脳が処理し認識していますが、魚類の時代からある原始器官としての内臓器官を同時に人の身体は残しながらここまで生きてきたと考えることができます。

このような背景のもと、人間は本来「海と陸をつなぐ役割」を担うのではないかと私は考えています。

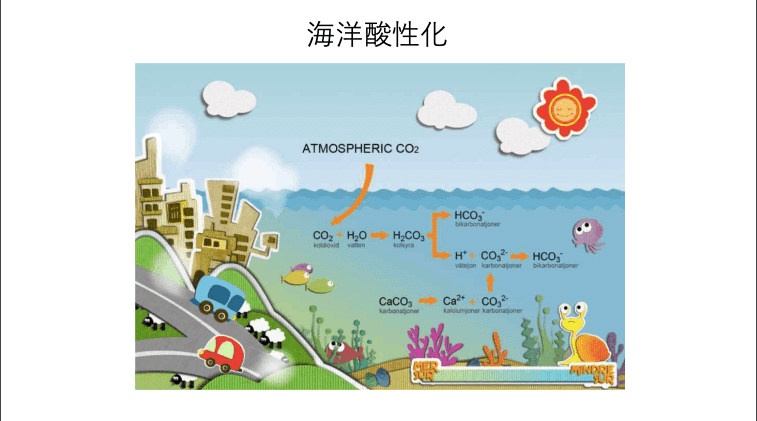

しかし、人類は近代になりますます陸で領地を奪い合い、無限性を前提とした資本主義社会のもと、加速的に有限な地球資源を利用してきました。しかし、その結果、陸のみでは留まらず海洋系に対して多大なダメージを与えてきました。陸はさらに海に進出しようと沿岸開発が進み、また、森林伐採や農地開発によって表土流出が生じ、温室効果ガスの増加により地球温暖化と海洋酸性化を招きました。また、諫早湾に代表されるように、必要のない、干拓事業により、有機物が循環しなくなり、貧酸素化したくさんの海洋生物が生きられない海となりました。

このような人類の失敗を踏まえた上でもう一度陸と海をつなぐ人間の役割を考えていく際に、そもそも半分海で半分陸のような喜界島での生活は私の「海と陸をつなぐ役割を担う人間の生き方とは何か?」という問いに答えてくれるのではないかと思い、今回の会に参加しました。

サンゴ生態系に学ぶ世界との関わり方〜渡邊先生のお話しから考えたこと感じたこと〜

渡邊先生によれば、サンゴは数億年の地球環境の激しい変動の中で敏感に応答し進化や適応を繰り返してきた。サンゴの藻類との共生関係は栄養塩の少ない熱帯域にサンゴ礁を形成させ、サンゴの種や形の多様性と可変性、多元的な物質循環はサンゴ礁生態系に高い生物多様性を維持させてきた。このようにサンゴ礁は敏感性と強靭性という一見相反するようにみえる特性を巧みに用いながら5億年もの月日をかけてじっくりじっくりと今の姿を育んできました。

サンゴは卵から生まれると長い生涯の間で唯一動ける貴重な時を過ごします。そして岩盤に生着し、そこで数百年生き続けるといわれています。サンゴは、植物プランクトンと共生関係を築き、褐虫藻が光合成をしてその産物をサンゴに渡すことで、また褐虫藻がサンゴの石灰化を促進することによって、限られた栄養環境の中でも多様に進化をし続け、激動の環境の変化の中でも今日までいのちが引き継がれてきています。

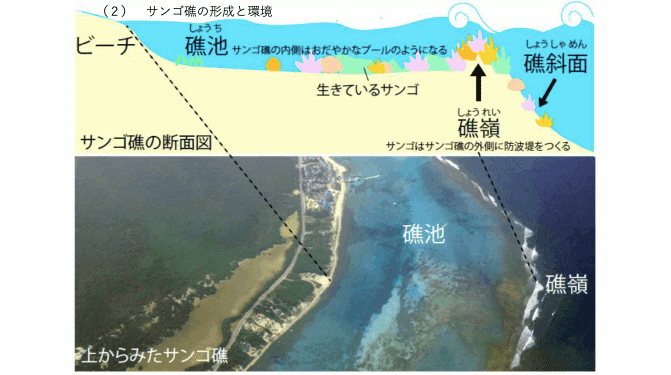

サンゴはまた、他の生き物に対して住処を与えていることでも知られています。色々な形をしたサンゴが集まってサンゴ礁という地形を形成します。サンゴ礁には全海洋生物の4分の1が生息し、世界で最も生物多様性の高い海域として知られています。サンゴ礁は防波堤の役割をにない、サンゴ礁の内側は穏やかなプールのようになります。その環境が生物の生息を助け、多様な生き物が住むことができる環境を提供しているのです。渡邊先生の個人的見解によると、仮にサンゴ礁がなければ、海の生き物は環境の厳しい変化に適応しながら陸に上陸してくることは難しかったのではないかという意見も伺うことができました。喜界島はサンゴ礁が過去10万年もの間、隆起を繰り返して今の形になった地形であり、まさに過去から現在までのタイムカプセルと考えることができます。

今日、地球温暖化や海の酸性化によって、サンゴから褐虫藻が出ていってしまうサンゴの白化現象が話題になっています。実際に長期的に褐虫藻がサンゴから出ていってしまえば、サンゴはそれ以上生息が難しくなり、白化したサンゴになってしまいます。一方で長い歴史を振り返れば、もっと海洋の酸性化が厳しい状況でもサンゴは存在していたことがわかるのです。

実際に知床では、研究技術の進歩により、光がギリギリ届く程度でほぼ光がないような深い場所からもサンゴ礁が発見されていることが報告されており、私たちが認識している以上にサンゴは多様な環境に適応し生きてきたことがわかってきています。

サンゴは高解像度で過去を切り取るタイムマシーンとしても注目されています。サンゴは樹木の年輪のように年輪を刻んでおり、その化学組成を精密に調べると様々な情報が復元できることがわかっています。地球温暖化、海洋酸性化、火山や集中豪雨、地震や台風や津波、湾岸工事など様々な歴史的情報をサンゴの解析を通じて復元することができるのです。その理解は最古のエルニーニョ現象や古来の文明理解にまで及んできます。

サンゴ礁研究所では、未来の世代を担う若者を科学、芸術、地域で緩やかに抱き込んで変容を見守っていこうとしています。

私の解釈になりますが、それは人と自然の境に環をつくり、受け継ぎながら未来を発見していく営みであり、次世代が今までの世代に包まれながら包んでいく営みであり、また人々が自然から包まれながら包んでいく営みでもあると言えます。まさにサンゴ礁研究所自体が一つの生態系としてサンゴのように年輪を刻みながら発展していく生きものでもあり場所でもあると捉えることができると思います。

サンゴは死んで生きていく中で他の生きものを巻き込みながら他の生物を育み生物多様性を育んできました。また人間は強いふりをしていますが、サンゴは弱いままでいます。サンゴは敏感に柔軟に形を変えることで適応しようとしてきましたが、人間は強くむしろ環境を変えることで適応しようとしてきました。しかしその結果人間自身を阻害する結果になる環境問題を呼び寄せています。人間はサンゴのように他の生きものとの交わりの中でいのちを育み、死してなお自然の営みいのちの循環の中に身を委ね、そしてコントロールしようとするのではなく、環境の変化を感じ、聴きとり、敏感にしかし知恵深く適応していくことができるのかを、サンゴから問われているのかもしれません。

海から陸へ行くサンゴ、陸から海へ行く人間〜筆者の考察〜

改めて私が最初に提案させていただいた「海と陸をつなぐ役割を担う人間の生き方とは何か?」という問いに戻ってみましょう。

話の旅路で私が喜界島に訪れた際に撮影した写真を載せていきたいと思います。

私はサンゴとの出会いを通じて人とサンゴには共通点があることに気づきました。

例えばサンゴは植物プランクトンを呑み込みながら、エネルギーの供給を確保することができたおかげで、多様な形態に進化していくことができたのです。一方、人間はミトコンドリアを呑み込みながら、複雑な生命の特徴を進化させてきました。生物学者のニックレーンの著書によれば、核や性から食作用まで、複雑な細胞のもつあらゆる巧緻な特徴がミトコンドリアの獲得より後に発展してきたことがわかっています。さらに葉緑体の起源はシアノバクテリア、ミトコンドリアはプロテオバクテリアという原核生物を起源に生まれてきたものです。つまり人もサンゴも原核生物とうまく共生関係を築くことで複雑な形や形態や機能を獲得することができたと考えられるのです。

また、サンゴは海の中に留まりながらも、海洋だけでなく大気の変化など海を超えて陸の変化を刻んで記憶してきた生命でもあります。先ほど述べたようにサンゴの年輪の研究が行われているのは海と陸の長期的な変化を見ることができるからです。また先にあげた三木成夫によれば、人間も海に住んでいた魚の時代の原始的な臓器や形態を発生過程の中で保ちながら、陸に上陸した後脳や視覚情報を発展してきたとされます。つまり、人間の中にも海から陸に上がってくるまでの多層的な生命記憶を保ちながら生きている生命と捉えることができるのです。

ここで私は、サンゴが隆起しながら海から陸へとのぼって行くのに対し、人はむしろ陸から海へと降っていく必要があるのではないかと考えるのです。

サンゴも人も、陸と海という矛盾を包んでいく存在であり、陸から海へ、そして海から陸へのその間として働く存在であり、その背後には愛がありいのちの繋がりがあります。

人間は、忘れ去られた海の記憶を取り戻し、陸から海へと降り、海の生きものと出会い直すことによって、海と陸を超えて地球全体に働いている生きとしいけるものを生かす力に身を委ねなることができるのではないでしょうか。

また、サンゴが死してなお他の生きものを生かすように、人間も死してなお他の生き物を生かしていく工夫やスペースを地球上で育てていく必要がありますし、直接的に身体のレベルで考えれば、死して骨を海にまいたらそのカルシウムはサンゴの骨格として使われていきます。

また、サンゴのように柔軟に適応できずに、環境をコントロールすることで他の生きものを抑圧してしまったのであれば、素直に謝罪し、もう一度サンゴのように他の生きものに心を開き出会い直していくことができるはずです。サンゴも人間も生きとし生きるものを生かす力で繋がり共に生きている存在です。私たちはサンゴとの出会いを通じて、サンゴを理解することで私たち自身を理解できることに今一度気づかされながら、他の生きものと共にそしてこれから育っていくいのちと共に抑圧されているいのちがあれば、解放しながら、出会い直し、そして共に創造していく必要があるように思えるのです。

以上長くなってしまいましたが、私なりに「海と陸をつなぐ役割を担う人間の生き方とは何か?」という問いに今回のセッションを通じて、学ばせていただいたことをもとに述べさせていただきました。

ありがとうございました^^

9/2-9/4世界的なサンゴ礁研究の拠点である鹿児島県・喜界島にて、あいだラボフィールドワークを開催決定!!

今回ご講演いただいた渡邊先生のフィールドでもある、喜界島サンゴ礁科学研究所にあいだのラボでフィールドワークを開催することが決定しました。

詳細については下記をご覧ください! ぜひ皆様のご参加お待ちいたしております!

【執筆者 / 中村安里】

京都大学大学院在学中。株式会社うめぼし ManaViva 経営者。

福井大学で医学を学んだのち、全てのいのちは人間を超えて、生きもの全体で互いにつながり連関しあっていることに気づき、人、動植物全ての生きものが共に生きている地球全体の治癒と創造のプロセスに携わるため、プラネタリーヘルス(地球全体の健康)、ホリスティック医療(身体、心、精神全ての健康)、植物の生態系を含んだ地球生態システム、海洋生物や野生動物をテーマとして研究している。その他、ボディーワークを通じて、人々の病に向き合いながら、各地のエコロジカルなコミュニティーを訪問し自然の中で作業をし、詩をかくエコロジカルなアーティストでもある。

【一般社団法人 Ecological Memesについて】

エコロジーや生態系を切り口に様々な学際領域を横断する探究者・実践者が群れていく共異体として活動。人が他の生命や地球環境と共に繁栄していくリジェネレーションの時代に向け、個人の生き方やビジネスの在り方、社会実装の方法論を探索しています。

https://www.ecologicalmemes.me/

執筆編集 / 中村安里

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?