【自己成長エッセイ】感性の活かし方について

先日、私より年長の従姉2人と食事をしていた時のことだ。

従姉の一人が、「私ピアニストの○○さんのピアノの音、好きじゃないねん。」と言い出した。するともう一人の従姉も、「わかる。自分は上手いだろうと言ってるような音やんね」と。

私は、○○さんは知っているが、そんな風に思ったことがなかったので、「なんでそんなことわかるの?」と聞いた。

すると、最初に話題を振った従姉が、「それは、感性や。聴く人が聴いたらわかるねん」と言ってきた。

おっと。

まるで、私に感性がないと言いたいみたいじゃないですか。

確かに私は、ピアノは習ったことがない(ちなみにその従姉はピアノの先生だ)。子どもの頃エレクトーンは習っていたが、練習が嫌すぎて、すぐにやめてしまった。そして、楽器で言うと、ピアノよりギターの音色の方が好きなのだ。だから、ピアノ鑑賞をする機会はほぼないし、仮に有名な人のリサイタルに行ったって、十中八九寝てしまうだろう。

ただ、『感性』ということで言えば、特に絵画に関しては、私はちゃんと自分の感性を自覚している。だから、ちょっと聞き捨てならないという気がしたのだ。

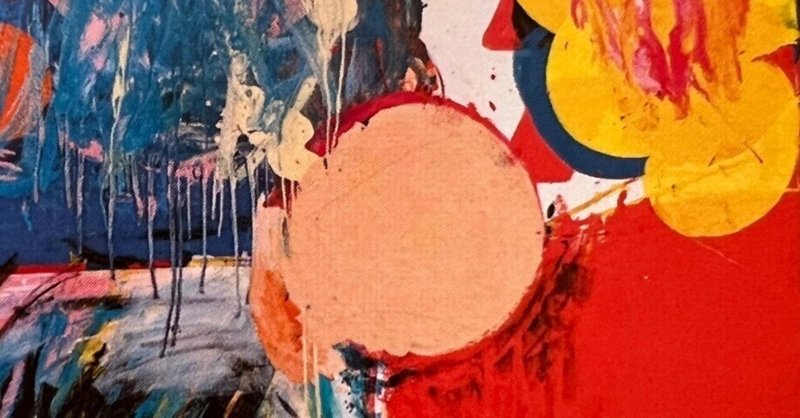

私が感性を自覚したのは、およそ3年前、絵を習い始めて間もない頃、描くことも大事だが、観ることも大事だと、当時の師匠に絵を鑑賞することを勧められ、初めて抽象画を観た時だ。

それは、1954年に結成され芦屋市を中心に活動していた具体(ぐたい)という芸術集団のメンバーの一人、山崎つる子さんの抽象画だった。

どう見ても子どもが描いた落書きのような絵(つる子さんごめんなさい)。なのに、なぜか、ワー!!と身体が熱くなって、内側からエネルギーが湧き上がってくるのを感じた。そして、無性に嬉しく、ワクワクとした気持ちになったのだ。このような感覚は初めてだったが、不思議なことに私には「あ、これが感性というものか」と理解できたのだ。

その時には、「この感覚をもっと若い頃に知りたかった!」と思ったが、今からでも遅くはないと、そこから、絵画制作にはまってゆき、今は自分なりのペースで絵を描くことを続けている。

つまり、感性というのは、刺激をされると、自分のなかにエネルギーが湧いてくるものなのだ。生きるエネルギーそのものといってもいいくらい、活力にあふれていて、自分の次の行動につながるようなものといえる。

だから、人を批評するようなことに使うのは間違っているぞ。

感性が刺激されて湧き出てきたエネルギーは、自分の創作の糧にすることもできるし、日常生活をよりよくするための元気にもなる。だから感性は、持っているだけでなく、活かせるようにならないと何の意味もないのだぞ。

と私は思っている。

が、私より10歳以上年長で、口から先に生まれてきたような従姉たちには、、、言えなかった。

ただ、そこから改めて感性について深めてみたいと思い、今この文章を書いている。

しかし私がなぜ、感性についてこうも熱心なのかというと、初めて感性を感じた時、「もっと若い頃にこの感覚を知りたかった」と思ったように、早くから感性が開いていれば、日常は今以上に活き活きとし、自分が人生で選ぶ道も違ったのではないかと思うからだ。つまり、感性が開くことは、多くの人がハッピーになる要素として、重要なのではないかと思っているのだ。

美術批評家の椹木野衣氏の『感性は感動しない』という文章がある。日本全国の私立大学の入試問題にも取り上げられた文章なので、ぜひ一度読んでみていただきたい。

全体を要約すると、”感性とは、美術の良し悪しを評価するためのものではなく(そうそう、そうだよ!)、もともと自分の中にある感覚が呼び覚まされたものである”ということである。

そして、文章のなかに、以下のような一文がある。

(前略)本当は、感性を通して自分の心のなかを覗き込んでいるだけなのに、そのことに気づかない。気づこうとしない。

結局怖いからだろう。

誰でも、自分の心の中身を知るのは怖い。だから普段はそっと仕舞っておく。けれどもときに芸術作品はこの蓋を容赦なくあけてしまう(後略)

そう、だからもし、誰かが、ある人のピアノの音を聴いた時に「奢り高ぶっている」と感じたのだとしたら、それは、相手というよりも、その人自身に奢り高ぶった気持ちがあるということだ。そして、この感性を活かすならば、自分のそういった気持ちに気づくこと、またそれを嫌だと感じるのなら、自分はそうならないようにしようと気をつけたりすることだと言えるだろう。

と、こんなこと言ったら、更に従姉にシバかれそうだが。

特に芸術分野で言うと、日本では、いいものはすでに決まっていて、ほとんどの人が右に倣えで自分自身で判断せず、良し悪しを決めてしまうようなところがあるように思う。私は子どもの頃から、その価値観がとても窮屈に思えていたのだ。だが、感性は違う。

感性とは、自由に感じ、受け取る力なのだ。

だから、誰かが嫌いと言うものを自分は好きでもいいし、自分が嫌いだと思ったものを他の誰かが好きでも構わないのだ。

そんな自由な感性(感覚と価値観とも言える)を身につけて、生活に活かしていけたら、「空気が読めない」などということをしょちゅう言っている、こんな窮屈な社会でも、私たちはもっと大らかに、のびのびと生きていけるようになるのではと思うのである。それが、私が感性に夢中になる理由だ。

ところで、、、

じゃあどうやって感性を開くのかということだが、実はこれにはいいトレーニングがある。自分の好き嫌いを、日常のなかで意識するのだ。どんな小さなことでもいい。例えば、スーパーで買い物をする時に、どのトマトが好き?どっちのお肉が好き?と、ひとつひとつ自分の好き嫌いで選ぶようにする。服を選ぶ時、ケーキを選ぶ時、分かれ道を選ぶ時、、、ことあるごとに、自分は何が好きか、どちらを選びたいのかを問いかけるのだ。

実はこれは、以前に私が自己成長の一環として行っていたトレーニングのひとつなのだが、後になって、感性を育てるのにとても役立っていたと思うものである。つまりは日常のなかで、自分の感覚を信じるというトレーニングだが、やってみると意外に難しいことがわかる。自分の固定観念の枠組みや、周りの目を気にするブレブレの心など、色んなものが私たちの感性を鈍らせていることに気づくはずだ。そして、まずはそれに気づくことが感性に近づく第一歩だと言える。

また、音楽でも絵画でも造形でも演劇でも、なんでもいいので自分の興味のある芸術に触れてみることも重要だ。事前情報などは極力省き、自分の目で見て、耳で聴いて、自分の好きをみつけていくのが良いと思われる。

そうすれば、やがて今は眠っている感性が、あなたの心の扉をたたく時がくるだろう。その時には、思いっきり心の扉を開いて感性を受け入れよう。

感性から湧き出てくるエネルギーで、創造的なことをしてみよう。

注意点はただひとつ。決して、批評するだけには使わないように!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?