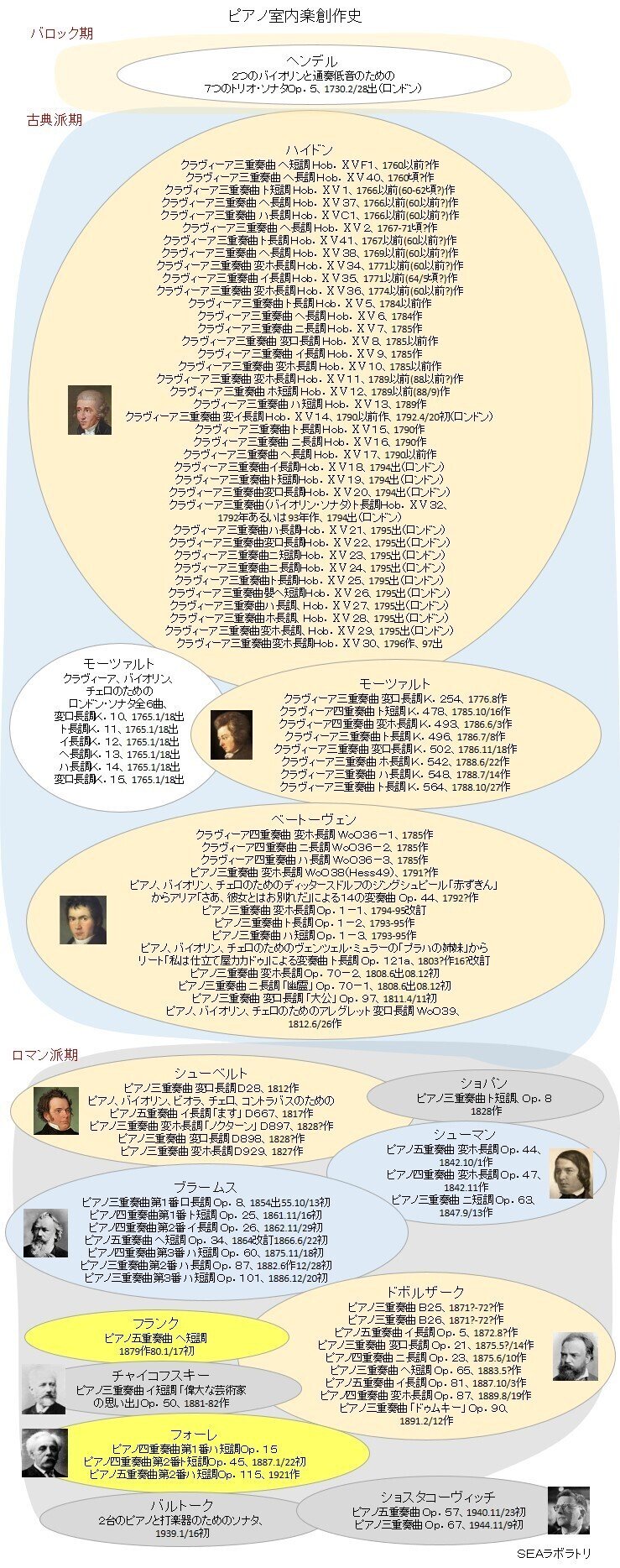

音楽史年表記事編79.ピアノ室内楽創作史

本編のピアノ室内楽創作史では、ピアノ三重奏曲、ピアノ四重奏曲、ピアノ五重奏曲の創作史について扱っています。ハイドンは交響曲の父、また弦楽四重奏曲の父とも呼ばれていますが、ピアノ三重奏曲についても多くの作品を残し、その作曲様式を確立しています。ピアノ室内楽はバロック時代に演奏されていたトリオ・ソナタを起源とするものと見られます。トリオ・ソナタでは通奏低音と弦楽器や管楽器、あるいはオルガンの3声部などで演奏されます。そして、チェンバロ伴奏の2声部の弦楽器による構成が、やがてソナタ形式などの古典派様式で演奏されるように進化したのでしょう。ソナタ形式では必ず転調を行いますので、純正律で演奏されていたトリオ・ソナタは転調を行うために平均律で調律されたクラヴィーアの伴奏に置き換わります。平均律では長3度はほぼ1/16音高く調律されます。平均律は長3度の純正度を犠牲にして転調を可能にしたわけですが、ドミソの和声を多用した古典派の音楽では平均律の欠点である長3度の不純性を弦楽器で補ったのでしょうか。ベートーヴェンは32曲のピアノ・ソナタを作曲し、その生涯の最後にはディアベリのワルツの主題による変奏曲Op.120で和声の新約聖書とでもいうべき大作を作曲し、生涯をかけて平均律における和声の解決策を見出し、正にロマン派へ導く傑作を生み出したといえるのではないでしょうか。

それではピアノ室内楽の創作史を見て行きましょう。ハイドンは交響曲や弦楽四重奏曲とともにピアノ三重奏曲の創作にも積極的に取り組み、その様式を確立しました。ザロモンの招聘によりロンドンへ渡航した折にも、ロンドンで13曲もの作品を出版しています。また、モーツァルトはハイドンへ献呈した6曲の弦楽四重奏曲で音楽史に残る金字塔を打ち立てました。そして、ピアノ三重奏曲、ピアノ四重奏曲でも名曲を残しています。1795年ベートーヴェンは3曲のピアノ三重奏曲を作品1として出版します。ところがヨーロッパにおける名声を欲しいままにしてきたハイドンは、おそらくその革新性を理解できなかったためベートーヴェンのピアノ三重奏曲第3番ハ短調Op.1-3の出版をしないように忠告しました。モーツァルトのピアノ協奏曲や歌劇の出現でその分野の作曲から引退したハイドンは、ピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲の分野ではベートーヴェンにその道を譲ることになります。ベートーヴェンは1811年ピアノ三重奏曲の最高傑作である大公トリオOp.97を作曲し、そしてウィーン古典派の輝かしい伝統は、シューベルト、ブラームス、ボヘミアのドボルザークの傑作群に受け継がれます。

ロシアにおいてもチャイコフスキーはニコライ・ルビンステインを偲び「偉大な芸術家の生涯」を捧げ、フランスでは新古典主義の潮流としてフランク、フォーレがピアノ室内楽の傑作を残します。そして、ピアノ室内楽創作史においてもショスタコーヴィチがピアノ三重奏曲を作曲し、その歴史を閉じることとなります。

【音楽史年表より】

1785年10/16作、モーツァルト(29)、クラヴィーア四重奏曲ト短調K.478

曲はアインシュタインがベートーヴェン的な意味での「運命のモチーフ」と名付けた冒頭モチーフによって開始される。ウィーンの出版社ホフマイスターはピアノ四重奏曲を3曲の連作としてモーツァルトに依頼したが、このト短調について、一般公衆には難しすぎるので受け入れられないだろうと嘆いたので、モーツァルトは自ら契約を破棄し、自作をアルタリア社から出したといういきさつが伝えられている。(1)

1794年出版、ハイドン(62)、3曲のクラヴィーア三重奏曲集(1794年ロンドンで出版されたクラヴィーア三重奏曲)Hob.ⅩⅤ-18、19、20

ロンドンのロングマン・アンド・ブロドリップ社から出版され、ハイドンが仕えたエステルハージ侯爵家の3人目の君主パウル・アントン2世の未亡人マリア・テレーゼに捧げられる。また、95年には同じくロンドンのプレストン社から出版され、マリア・ヘルメネギルト・エステルハージ侯爵夫人に献呈される。ロンドンで出版された3曲のハイドンの曲集は圧倒的な人気を勝ち得ることとなった。(2)

1795年8/20以降初演、ベートーヴェン(24)、3つのピアノ三重奏曲第1番~第3番Op.1

リヒノフスキー侯爵の夜会で私的に初演されたとみられる。たまたま居合わせたハイドンはベートーヴェンに第3曲のハ短調の曲を出版しないようにと勧告した。ハイドンは多くの賛辞をのべはしたが、この曲だけは認めなかった。ところがベートーヴェンはこのハ短調の曲の出来栄えに最も満足していたので、ハイドンの勧告はいたく彼の気持ちをそこね、彼は自分を嫉妬しているのだとさえ考えた。この曲の作風がハイドンや当時の一般的な嗜好にそぐわないもので、ある種の驚きを与えたことは十分に推測できる(フェルディナンド・リースの記述より)。このことから、Op.1の成立と初演はハイドンが第2次ロンドン旅行に旅立つ1794年1/19以前であると考えられてきたが、一方ジョンソンはリヒノフスキー邸での初演はハイドンがウィーンを出発する前ではなく、帰郷直後ではないかと推定した。つまり、出版後ということでもある。第3番についてハイドンが助言したのは、この曲が容易に理解されないだろうという理由からだった。一般聴衆には受け入れ難いその進歩性を指摘したにすぎないとすれば、この発言と出版時期は必ずしも矛盾していないと言えよう。(3)

1811年4/11、ベートーヴェン(40)、ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調「大公」Op.97

ウィーンにおいて、シュパンツィヒのバイオリン、リンケのチェロ、ベートーヴェンのピアノによって初演される。ベートーヴェンが残したピアノ三重奏曲の最高傑作であるばかりではなく、このジャンルにおける古今の最高傑作として名高い作品である。ベートーヴェンはOp.70において、すでにピアノ三重奏に関するおおよその作法を完成していたが、このOp.97で、計り知れないほどの大きな飛躍を遂げることになった。自筆譜には冒頭に1811年3月3日、最後には1811年3月26日の日付が記載されているため、わずか3週間ほどで作曲されたかに見えるが、1810年のスケッチブックにこの作品のスケッチがいくつか残されており、実際はさらに長期を要したと思われる。作品はルドルフ大公に献呈された。(3)

1823年7月~9月作曲、シューベルト(26)、ピアノ五重奏曲イ長調「ます」D667

ピアノ、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの編成による五重奏曲。1819年あるいは1825年作曲の説もある。(4)

シューベルトは友人のヨハン・ミヒャエル・フォーグルに誘われて、フォーグルの故郷である上部オーストリアの町シュタイアを1829年の夏、1823年の夏、1825年に訪問している。シュタイア滞在中にシューベルトは町の鉱山長官ジルヴェスター・パウムガルトナーに紹介されている。パウムガルトナーは自らチェロをよくする音楽愛好家であり、自宅がサロンでよくコンサートを開いており、シューベルトも友人のフォーグルやアルベルト・シュタイヤーとともによく訪問していた。シューベルトのリート「ます」D550を気に入っていたパウムガルトナーがフンメルの五重奏曲の編成(Pf、Vn、Vla、Vc、Cb)による作品を依頼したという記録がある。(5)

1828年1/28?初演、シューベルト(30)、ピアノ三重奏曲変ロ長調D898、Op.99

シュパウン家での私的演奏会(シューベルティアーデ)で初演されたと考えられる。1827年秋か28年に作曲される。1827年12/26楽友協会コンサートで初演されたのはD929ではなく、このD898であるという説もある。(5)

1861年11/16初演、ブラームス(28)、ピアノ四重奏曲第1番ト短調Op.25

ハンブルクでクララ・シューマンのピアノ他で初演される。ピアノ四重奏曲の構想は1855年にさかのぼるが、1859年夏にブラームスはト短調ピアノ四重奏曲を演奏していることから1859年頃には作品は基本的に成立していたと思われる。ラインハルト・フォン・ダルヴィックに献呈される。(6)

1882年1月末作曲、チャイコフスキー(41)、ピアノ三重奏曲イ短調「偉大な芸術家の思い出」Op.50

チャイコフスキーは前年パリで亡くなったニコライ・ルビンシテインの思い出のために、1881年12月中頃から未知のジャンルのピアノ三重奏曲を作曲し、1月末ローマで完成する。自筆草稿にフランス語で「偉大な芸術家の思い出に」と書く。(7)

1891年2/12作曲、ドボルザーク(49)、ピアノ三重奏曲第4番ホ短調「ドゥムキー」Op.90、B166

曲名の「ドゥムキー」は本来ウクライナの民族楽器の伴奏を伴ったバラード風の民謡形式「ドゥムカ」の複数形だが、チェコ語の「回想」とか「瞑想」を意味する「dumka」が彼の脳裏にあってかかれたのではと見ることができるともされる。(8)

1944年8/13作曲、ショスタコーヴィチ(36)、ピアノ三重奏曲第2番ホ短調Op.67

お互いの最も良き理解者であり、つらい時期をともに生き抜いてきた親友ソレルチンスキイの死は、ショスタコーヴィチに耐え難い精神的苦痛をもたらした。ソレルチンスキイの死から4日後の2/15にピアノ三重奏曲の第1楽章を書き上げた後、半年近い間作曲は中断され、全曲が完成されたのは半年後の8/13のことであった。(9)

【参考文献】

1.モーツァルト事典(東京書籍)

2.中野博詞著・ハイドン復活(春秋社)

3.ベートーヴェン事典(東京書籍)

4.平石英雄著・シューベルト全作品目録(山越)

5.作曲家別名曲解説ライブラリー・シューベルト(音楽之友社)

6.西原稔著・作曲家・人と作品シリーズ ブラームス(音楽之友社)

7.伊藤恵子著・作曲家・人と作品シリーズ チャイコフスキー(音楽之友社)

8.作曲家別名曲解説ライブラリー・ドヴォルザーク(音楽之友社)

9.千葉潤著・作曲家・人と作品シリーズ ショスタコーヴィチ(音楽之友社)

SEAラボラトリ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?