遊戯王 マスターデュエル:テーマ「光天使」について(前編)

当ノートでは、遊戯王 マスターデュエル(MD)に実装されているテーマ「光天使」について解説します。

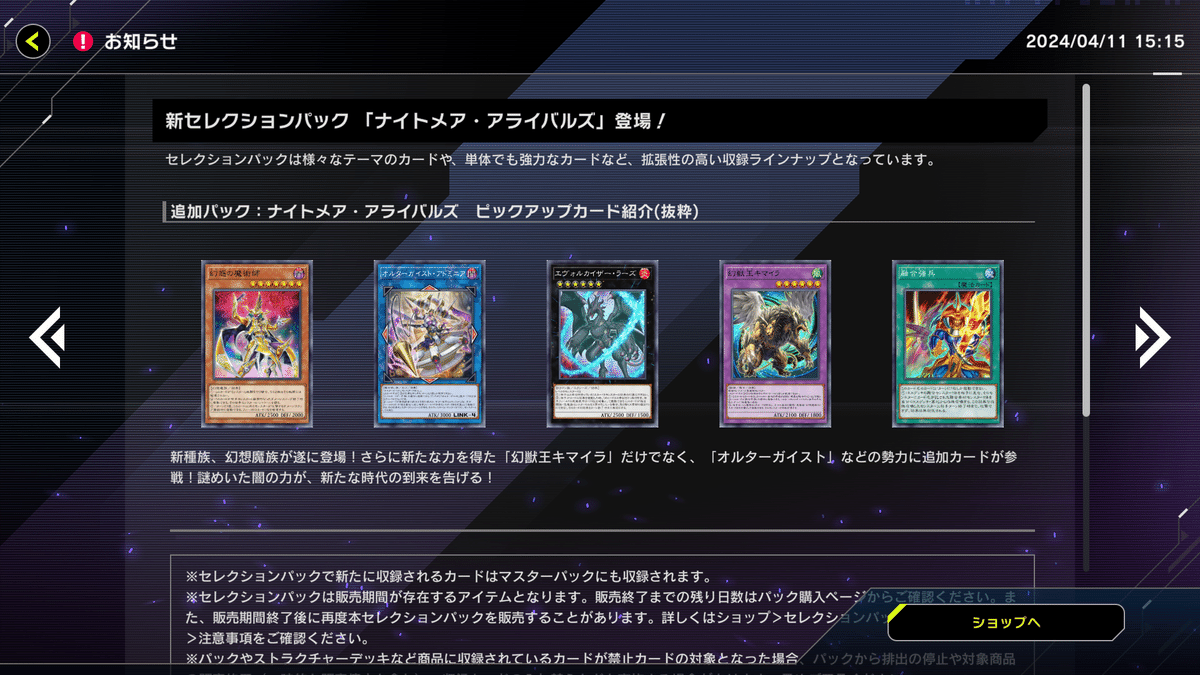

幻想魔族が新たに実装された2024年04月11日のアップデート直後の環境を想定した内容になっています。

文量の都合から、ノートを「前編」と「後編」の2つに分けています。解説のほとんどは前編で行っており、後編には具体的な展開例をまとめています。

当ノートは前編です。

概要

遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ(OCG)において、テーマ「光天使」は2013年04月20日発売の基本パック「遊戯王ゼアル オフィシャルカードゲーム JUDGMENT OF THE LIGHT」で初登場しました。

また、2012年の秋アニメ「遊☆戯☆王ZEXAL Ⅱ」に登場する「ドルベ」というキャラクターが使用したテーマとしても知られています。

OCG・MDともに以下カードが実装されています。

メインモンスター

《光天使ウィングス》

《光天使ブックス》

《光天使ソード》

《光天使セプター》

《光天使スケール》

《光天使スローネ》

エクシーズモンスター

《No.102 光天使グローリアス・ヘイロー》

《CNo.102 光堕天使ノーブル・デーモン》

特徴

「光天使」の特徴や基本的な動かし方は以下のとおりです。

テーマ内魔法・罠はない

「光天使」に魔法・罠はありません。

そのため、《王宮のお触れ》や《魔封じの芳香》といった魔法・罠メタカードが比較的採用しやすいテーマであるといえます。

光属性・天使族モンスターで統一されたエクシーズテーマ

「光天使」モンスターは光属性・天使族で統一されています。

光属性で統一されている点は「銀河」や「ホーリーナイツ」などと相性がよく、天使族で統一されている点は《天空の聖域》や《神の居城-ヴァルハラ》といった天使族サポートカードと相性がよいです。

「光天使」メインモンスターはレベルが4で統一されています。《光天使ソード》以外は展開に関係する効果を持っているうえ、《光天使セプター》《光天使スケール》《光天使スローネ》は「エクシーズ召喚素材としてモンスター3枚以上を要求するエクシーズモンスター」と関係する効果をもっています。

「光天使」EXモンスターはランク4「No.」エクシーズモンスター、およびランク5「CNo.」エクシーズモンスターが1種類ずつ実装されています。あきらかに「RUМ」魔法を使うことが想定されています。

どちらの「光天使」エクシーズモンスターも、自身のエクシーズ素材を消費して破壊から免れる能力と、相手モンスターの効果を無効にしたうえで攻撃力を下げる効果を持っています。

以上より、当テーマの想定された動き方としては――

展開に絡んだ効果をもつ「光天使」メインモンスターを大量展開。

モンスター3枚以上を素材としてエクシーズモンスターを展開。

――という感じになります。

セプター! スローネ! スローネ!

「光天使」というテーマは《光天使セプター》と《光天使スローネ》を組み合わせた展開ギミックで成り立っています。詳しくは後編などで触れますが、このギミックによりエクシーズ素材3枚のランク4エクシーズモンスター1枚を立てつつ、3枚ドローとフィールドカード1枚破壊ができます。

そして、このギミック以外はすべて弱いです。そのため、「光天使」を主体としたアーキタイプを組んだり、ましてや純構築にするのはけっこう厳しいものがあります。

個人的に、なによりも悲惨なのはテーマ内エースモンスターである《No.102 光天使グローリアス・ヘイロー》と《CNo.102 光堕天使ノーブル・デーモン》が強くないことです。出すまでの手間に見合った性能ではありません。ここが強ければ、純構築にもそれなりの芽があったと思います。

あと、前述した2種類のモンスターで成り立っているということで、どうしても初動が細くなってしまうのも気になります。

名称ターン1制約がない

「光天使」カードの効果はいずれも名称ターン1制約がありません。よって、特殊召喚の素材などで墓地へ送ったのちに《死者蘇生》で再展開するなどすれば再び効果を発動できます。

どちらかというと後攻寄りのテーマ

「光天使」カードのなかには効果の発動にチェーンして妨害を飛ばすカードが存在しません。加えて、「光天使」系アーキタイプにおける主戦力となるランク4エクシーズモンスターのなかに先攻で立てて強い汎用的なモンスターがあまりいません。

そういった理由から「光天使」はどちらかといえば後攻で活きるテーマといえますが、捲り能力がそれほどあるわけでもないので基本的は先攻をとって戦えるように組むべきでしょう。

テーマ内カード

「光天使」カードを解説します。

《光天使ウィングス》

「光天使」版の《ゴブリンドバーグ》や《ブリキンギョ》です。左記モンスターと比べて汎用性に劣るうえ、ステータスも大したことがないのが残念です。

特殊召喚成功時にも効果を使えるか、あるいは攻守が逆であれば、また違った評価ができたでしょう。

メインデッキ内の「光天使」カードの割合に応じて投入枚数が変化します。純構築であれば2~3枚。汎用ギミックを出張採用する場合は1枚採用か非採用になると思います。

《光天使ブックス》

普通に弱いです。特殊召喚元が手札のみならず、墓地からもできたら先攻3ターン目や後攻4ターン目に役立つ、いぶし銀なモンスターとして評価できたのですが……。

原則非採用ですが、「光天使」の割合が強いアーキタイプであれば1枚くらいは入れるのはアリです。

《光天使ソード》

弱いです。ターン1制約を撤廃するか、あるいは効果を相手ターン中でも発動できれば面白いカードになったと思います。

原則非採用ですが、「光天使」の割合が強いアーキタイプであれば1枚くらいは入れるのはアリです。

《光天使セプター》

「光天使」最強のモンスターです。このモンスターをいかに使いまわせるかが勝敗を左右します。

なお、効果①の発動条件は「このカードが召喚・特殊召喚に成功した時」ですので、タイミングを逃さないように注意してください。

当然3積みです。

《光天使スケール》

投入枚数に決闘者の個性が反映される面白いカードです。

まず、効果①は特殊召喚成功時にしか発動できないため《光天使ウィングス》や《光天使ブックス》と組み合わせるか、あるいは《死者蘇生》や《神の居城-ヴァルハラ》と組み合わせる必要があります。発動までにかかる手間はちょっと重いと言わざるをえません。

特殊召喚成功後に、墓地の光属性モンスターをデッキトップに置けるのはリソース回復の点で評価できます。ただし、「デッキに入れておきたいが素引きしたくないカード」には使いにくいので、デッキトップかデッキボトムのどちらかに戻せるようであればより評価できました。

効果②は1ターン中に1回のみ発動する《増殖するG》です。名称ターン1制約がないため《光天使スケール》を2枚・3枚と素材にすれば、その枚数だけドローできます。加えて、自身の特殊召喚にも反応します……と、表現すると強そうですが以下のような問題点もあります。

このカードを含むように、モンスター3枚以上でエクシーズ召喚したときにしか、この効果を適用できない。

エクシーズ召喚したモンスターにしか適用できない。重ねてエクシーズなどをすると効果が失われる。

発動条件は「X素材を持っているこのカードが~」なので、エクシーズ素材を使い切ると効果を発動できない。

手札から特殊召喚したときにしか発動できない。

……ということで微妙に使いづらいです。ただし、決して弱いわけではないので、投入枚数には個々人の好みが反映されるだろうと思います。

私見としましては、純構築であれば2~3枚、混ぜ物であれば1~2枚採用がベターだと思います。

《光天使スローネ》

「光天使」モンスターの召喚・特殊召喚に反応して、コスト無しで特殊召喚し、1枚ドローし、ドローしたカードが「光天使」モンスターであればチェーンブロック無し・コスト無しで特殊召喚できるか選択できる……と、「光天使」という弱テーマの縛りがなければ、普通に禁止・制限の対象となるヤバいモンスターです。

ただし、このカードをエクシーズ召喚の素材とする場合は、かならず3枚以上を要求するエクシーズモンスターにしか使えないので若干取り回しが悪いです。もちろん、効果①のことを考えれば全然無視できるレベルの制約です。

あと、効果①の発動タイミングは「光天使」モンスターが召喚・特殊召喚されたときか、あるいは「光天使」モンスターを召喚・特殊召喚するイベントがチェーンブロックの最後に行われたとき……となりますので、なにも考えずに回しているとタイミングを逃してしまうことがしばしばあります。

たとえば《光天使セプター》の効果で自身をサーチしたばあい、処理上で最後に発生したイベントは「光天使モンスターをサーチした」になるため、効果①を発動できなくなります。しかし、《光天使セプター》の召喚・特殊召喚時効果にチェーンして手札の《光天使スローネ》の効果を発動していた場合は最後に発生したイベントが「《光天使スローネ》を手札から特殊召喚した」になるため、効果①の発動条件を満たします。

基本3積みです。ただし、エクシーズ召喚の制約と、効果①の発動タイミングを逃すことがある取り回しの悪さから、好みによっては2積みでもよいとおもいます。

《No.102 光天使グローリアス・ヘイロー》

一応「光天使」のエースモンスターです。

効果①により攻撃力5000までのモンスターを戦闘破壊でき、効果②により1度だけ破壊を回避できます。光属性レベル4モンスターを3枚要求する召喚条件も、展開力に優れた「光天使」メインモンスターであれば対応できます。

……と、決して悪いカードではないのですが、出すまでの手間に若干見合っていない感はあります。効果②で消費するエクシーズ素材を1枚にするとか、効果①がフリーチェーンで相手ターン中にでも発動できるとか、効果①を対象にとらずに発動できるとか。それくらい強くてもよかったと思います。あと、攻撃力が低めなのも気になります。

ということで1積みか非採用です。

《CNo.102 光堕天使ノーブル・デーモン》

基本的には《No.102 光天使グローリアス・ヘイロー》に「RUМ」魔法を適用して特殊召喚します。

決して弱いわけではないのですが《No.102 光天使グローリアス・ヘイロー》以上に出すまでの手間と性能が見合っていません。

原則非採用です。

関連テーマ・カード

「光天使」と相性がよい、あるいは相性がよいように見えて意外とそうでもないテーマやカードを紹介します。

《荒魂》《和魂》《幸魂》のスピリットモンスター達

いずれもレベル4であり、展開力に優れるため「光天使」のテーマ性とも合致しています。また、《和魂》と《幸魂》は「光天使」モンスターと同様に光属性・天使族であるため《群雄割拠》や《御前試合》を投入したメタビート寄りの構築にしても相性がよいです。

本当は、この「レベル4モンスターを盤面に供給してランク4エクシーズモンスターに繋げる役目」は「光天使」モンスターに担わせたいところですが、能力不足なのでテーマ外モンスターで補わざるをえない状況です。

《召喚僧サモンプリースト》

レベルが4で統一された「光天使」メインモンスター全般と相性がよいですが、なかでも《光天使セプター》をリクルートするのが基本的な使い方となります。

《失楽の魔女》

便利といえば便利で、不便といえば不便なモンスターです。

効果①は《禁じられた一滴》などを持ってくれるという点が強いです。ただし、召喚時にしか発動できないので《神の居城-ヴァルハラ》などを利用できないのが気になります。《二重召喚》などを複数枚積む構築であれば採用しやすいでしょう。

効果②も効果自体は強いのですが発動タイミングが遅いのが気になります。また、この効果を使えば《三戦の才》《三戦の号》の発動条件を満たしてしまうのも気になります。他のアーキタイプであれば、それらカードの発動を妨害したりするモンスター並べることができますが「光天使」ではそんな贅沢な盤面は作れないので、ややリスキーです。

このモンスターを採用するならばメタビート系の構築に寄せる必要があります。効果②は見方を変えると相手ターンに展開できるということで《サモンリミッター》の制約を回避できると見なせますし、効果①で持ってきた《禁じられた一滴》は永続魔法・永続罠をコストにできるため、メタビートであればじゅうぶんに機能します。加えて、コストとして永続魔法・永続罠を消費するのは任意のタイミングでそれらメタカードの制約を解除できるようなものですので、その点も噛み合っています。

《大天使クリスティア》

上振れ札です。自身の効果①で出すというよりも《天翔ける騎士》や《神の居城-ヴァルハラ》で出すことを想定してデッキを組むのがよいでしょう。

特殊召喚制限は自身にも課される以上、適当に出して強いカードではありません。出すタイミングには注意してください。

《原始生命態ニビル》

「光天使」系アーキタイプには除去能力をもったEXモンスターを多く採用できます。そのため攻守が非常に大きい「原始生命態トークン」が特殊召喚されても容易に除去ができます。

そういう意味で「光天使」であれば気軽に採用できる妨害札となります。

《FNo.0 未来龍皇ホープ》

「No.」ではない、ランク4エクシーズモンスターを2枚立てるのは難しくないので《FNo.0 未来皇ホープ》から当モンスターへと繋げることができます。

強いカードではありますが手放しで頼りになるカードでもありません。当カードを立てるために無理するくらいならば、余裕のある別展開を選択するべきです。

《星輝士 デルタテロス》

効果①が刺さるときには刺さる、いぶし銀なモンスターです。

《光天使セプター》の効果②は強いですが発動タイミングが「エクシーズ召喚と同時に、チェーンブロックを作らずに発動」するのではなく「エクシーズ召喚したモンスターが、エクシーズ召喚したタイミングで発動」するので、そのタイミングで《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》を当てられると無効化されてしまいます。その点をカバーできるのが《星輝士 デルタテロス》です。

効果②も強いので、ぜひ1枚は入れておきたいですね。

《星守の騎士 プトレマイオス》

小回りの利くモンスターです。

モンスター2枚で出したばあいは自身のエンドフェイズに効果②を発動して、EXデッキの《星輝士 デルタテロス》などをエクシーズ素材とし、相手ターン中に効果①を発動して《セイクリッド・プレアデス》などを重ねてエクシーズして妨害を立てます。

モンスター3枚で出したばあいは自分ターン中に《サイバー・ドラゴン・ノヴァ》から《サイバー・ドラゴン・インフィニティ》へと繋げるか、あるいは自身のエンドフェイズに《No.104 仮面魔踏士シャイニング》をエクシーズ素材とし、相手ターン中に《No.104 仮面魔踏士シャイニング》をエクシーズ素材として残しつつ《CNo.104 仮面魔踏士アンブラル》へと繋げる動きがあります。

ただし、EXデッキをけっこう圧迫するため、意外と気軽に採用できないカードではあります。

《No.60 刻不知のデュガレス》

一般的にはドロー効果が使われますが、名称ターン1制約のない「光天使」では蘇生効果が強いです。この効果で《光天使セプター》を立てるなどしてドンドン展開していきましょう。

逆に言うと、ドロー効果目当てに《No.60 刻不知のデュガレス》を採用するのは、個人的にはオススメできません。

《塊斬機ラプラシアン》

「光天使」と抜群に相性がよいです。極端な話、《光天使セプター》3枚を素材として出せば――

フィールドのカードを3枚まで対象にとって破壊したのち、破壊したカードの枚数ぶんドロー

相手フィールドのモンスター1枚を対象にとらずに、破壊せず墓地へ送る

相手フィールドの魔法・罠1枚を対象にとらずに、破壊せず墓地へ送る

相手の手札をランダムに1枚墓地へ送る

――をまとめて実現できます。もちろん、そんな状況はまず起こりえないですが「光天使」と非常に相性がよいカードであることは伝わるかと思います。

効果②も盤面を維持するのに役立ちます。

《天翔ける騎士》

基本的には《銀河光子竜》の下位互換です。

使う機会は多くありませんが、効果①で《大天使クリスティア》などの上級光属性モンスターを出せるうえ、効果②で容易に蘇生できるので1枚入れておくと役立つときがあったりなかったりします。

《》

《銀河光子竜》

基本的には《天翔ける騎士》の上位互換です。

効果②でデッキから墓地へ《フォトン・エンペラー》を送っていろいろすればレベル4モンスター1枚展開、および通常召喚とは別に光属性モンスター限定の召喚権を獲得できます。

効果①も地味に便利です。

《旋壊のヴェスペネイト》

ランク4エクシーズモンスターを立てる「光天使」であれば重ねてエクシーズすることで容易に出すことができます。

効果②が強く、これで《光天使セプター》を蘇生したりするのに使います。

《ハイパースター》

意外と便利なモンスターです。

「光天使」を使っていると《光天使スローネ》と適当なレベル4モンスター1枚だけで止まってしまうことがしばしばあります。《光天使スローネ》は、エクシーズ召喚の素材とするばあいはモンスター3枚以上を要求される状況でしか素材になれないので《No.41 泥睡魔獣バグースカ》などを立てて時間を稼ぐことにも使えません。

そんなときに《ハイパースター》を立てれば、とりあえず壁役になるうえ、効果②でリソース回復ができます。

《死者蘇生》

戦闘や効果で破壊されたり、エクシーズ召喚の素材・効果として墓地へ送られた名称ターン1制約のない「光天使」モンスターを再利用するのに便利です。

あるいは相手の墓地にいる強力なモンスターを利用するのにも使えます。

《貪欲な壺》

大量にモンスターを展開する「光天使」であれば当カードを利用しやすいです。

ただし、シンクロ・リンク主体のテーマとは異なり、エクシーズモンスターを展開していく都合上、特殊召喚素材となったモンスターは即座に墓地へ送られません。よって、他の《貪欲な壺》を採用しているアーキタイプほどには発動できないことは留意ください。

《二重召喚》

名称ターン1制約がない「光天使」の効果を無理やり使うのに便利です。召喚する都合、《光天使ウィングス》の効果は発動できますが《光天使スケール》の効果は発動できない点に留意ください。

便利なカードではありますが、手札1枚と引き換えに召喚権1つを得ているようなものなので当然手札消費は激しくなります。むやみやたらと切れるカードではありませんが、使えないならば使えないなりに《召喚僧サモンプリースト》の効果発動コストなどとしても利用できます。

後述する《神の居城-ヴァルハラ》よりも取り回しに優れているほか、モンスターを召喚扱いで出せる点が魅力です。

《カイザーコロシアム》

「光天使」と非常に相性の良いカードの1枚です。

「光天使」は展開数はそこそこあるものの、最終的に盤面に立てることができるモンスターの数はそう多くありません。先攻1ターン目であれば1枚か2枚しか立てられません。そのため《カイザーコロシアム》の効果を強く利用できます。

また、《召喚僧サモンプリースト》の効果発動コストとしても利用できます。

《神の居城-ヴァルハラ》

フィールドにモンスターが残っていると効果を発動できない点を除けば、非常に有用なカードです。

《二重召喚》とは違い維持できれば毎ターン発動できるかもしれない点に加え、発動すると場に残る点が魅力です。というのも《光天使セプター》の効果②の対象にすれば破壊されてしまいますが1ドローできるからです。そのあたりの、状況に応じた使い分けができるのがけっこう便利です。

とはいえ、繰り返しとなりますがフィールドにモンスターがいると発動できません。そういった場面では《二重召喚》のほうが役に立ちます。また、当カードではモンスターを特殊召喚しますが《光天使ウィングス》などの召喚時に効果を発動するモンスターとは相性が悪いです。

もちろん《二重召喚》と《神の居城-ヴァルハラ》の効果は1ターンのうちに、どちらも使用できるため両方入れるのもアリです。

《オーバーレイ・ネットワーク》

エクシーズモンスターが主体となる「光天使」と高相性です。

墓地から効果無効にして蘇生する効果はエクシーズ素材になったときに効果を発動・付与する《光天使セプター》《光天使スケール》とシナジーがあります。

エクシーズモンスターのエクシーズ素材を1つ手札に回収する効果はリソース回復に役立ちます。「光天使」ではエクシーズ素材3つ以上のエクシーズモンスターを立てることが多いですが、エクシーズ素材を1ターンのうちに使い切ることはそう多くありません。そのため1枚抜いても問題ないことが多いです。

構築例

「光天使」系アーキタイプの構築例を掲載します。

【純光天使】

「光天使」らしさを残しつつ、ある程度勝てるデッキを目指した結果です。

先攻では《No.41 泥睡魔獣バグースカ》と手札誘発で妨害を構えます。返す先攻3ターン目に《No.41 泥睡魔獣バグースカ》を《天霆號アーゼウス》に重ねてエクシーズしたり、《塊斬機ラプラシアン》で盤面を捲ったりします。

あと、キーカードとなるのが《カイザーコロシアム》です。これを引けているかどうかで勝率が大きく変わります。

総評

《光天使セプター》と《光天使スローネ》のギミックは普通に強いですが、それ以外が全然ダメです。良い例えが思い浮かばないのですが――《赤しゃりの軍貫》《うにの軍貫》《おすすめ軍貫握り》が実装される前の「軍貫」系アーキタイプのような印象です。テーマとして成り立っているようで成り立っていないというか……。

エクシーズ召喚にモンスター3枚以上を要求するエクシーズモンスターを出すときに真価を発揮する……というコンセプト自体は面白いので、ぜひとも強化が来てほしいテーマです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?