(物理的)ユーザー空間はユーザーにどう見えるのか

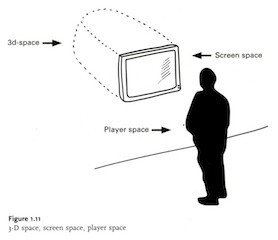

ゲーム研究の用語で「プレイヤー空間(player space)」というものがある。それはビデオゲームのスクリーン(通常はテレビやPCのモニターなど)とプレイヤーの「間」に存在する空間である。スクリーン上の二次元空間である「スクリーン空間」、スクリーンの向こうに(奥行きのイリュージョンとして)拡がる「三次元空間」、そしてこの「プレイヤー空間」。ビデオゲームの空間はこの三種類で構成されている(図の出典:Jesper Juul. Casual Revolution)。

これまでプレイヤー空間は、主にプレイヤーの身体性やインタフェースの物質性といった問題に関連して注目されてきた。ゲームプレイは「スクリーン上」だけでなくその「外」でも生じている。あるいはまた、プレイヤー空間で生じていることが直接インプットとして「スクリーン上」に作用するタイプのゲームがある。『ダンスダンスレボリューション』(コナミ、アーケード、1998年)に代表される音楽ゲーム、リモコン型のコントローラを活かしたWii(任天堂、2006年)の一連の体感ゲームがそれにあたる。それらの事例は、ビデオゲームの文化がスポーツや伝統的玩具(おもちゃ)のうえに成り立っていることを示す点で興味深い。

だが、今ここでプレイヤー空間に言及するのは、もう少し別の理由からである。それは、日に日に存在感を増している「PCとユーザーの間にある空間」を理解するうえで、この概念が(ある程度までは)参照できるのではないかと思うからだ。

「PCとユーザーの間にある空間」とは、端的には、PC(あるいはタブレット)のカメラが捉え、そのままスクリーン上に映し出されている空間である。ユーザー自身とその周囲だけでなく、背景も含めていいかもしれない。Zoomなどのビデオ通話の画面に映っているのは、ゲームでいえばプレイヤー空間に相当する、そうした空間である(なおスクリーンが「据え置き」ではない場合に、つまりNintendo DSのような携帯ゲーム機やスマートフォンで、このような空間概念が成立するかどうかは未検討)。

ここではそうした空間を「(物理的)ユーザー空間」と呼ぶ。丸括弧で「物理的」と入っている理由は、「ユーザー空間(user space)」という語がすでにコンピュータ用語として存在しているからだ(OSのアドレス空間のうち、ユーザーが直接アクセスできる部分をユーザー空間といい、カーネル空間と対置される)。つまり、ゲームにおけるプレイヤー空間のアナロジーとして、PCとユーザーの間の物理的空間を単純に「ユーザー空間」と呼ぶわけにはいかない。だからここでは「(物理的)ユーザー空間」と呼ぶことにする。

プレイヤー空間と(物理的)ユーザー空間には、幾つか共通点がある。まず、どちらも「物理的な実空間」であることだ。バーチャル空間ではどんなに危険なことが起きようがプレイヤーは安全だが、プレイヤー空間では実際に怪我をすることもある。(物理的)ユーザー空間も同様だ。また、どちらの空間も、そこでなされるプレイヤー=ユーザーの行為が、スクリーン空間に出来事を発生させる。これはビデオゲームもコンピュータも「インタラクティブ」であるということの言い換えにすぎない。さらに、どちらの空間にも、スクリーンとプレイヤー=ユーザーを媒介する「インタフェース」(キーボード、マウス、コントローラ)が存在する。

しかし両者をパラレルに捉えられるのはここまでである。両者には大きな違いがある。PCのスクリーンに映っているのは自分の(そして通話する相手の)顔や部屋であるが、ゲームのスクリーンに映っているのは通常はゲームの虚構世界やそこにおける自分のアバターである。プレイヤーの映像をキャプチャーしてスクリーン上に映し出すゲーム(後述する『EyeToy: Play』のような)もなくはないが、その場合でもゲームの虚構世界という「地」にプレイヤーの映像が「図」として取り込まれるかたちであり、物理的実空間がそのままスクリーンに映るわけではない。

ところでこうした「(物理的)ユーザー空間」の存在は、これまであまり注目されてこなかったどころか、ほとんど意識すらされてこなかったように思う。私自身、プレイヤー空間の概念は以前から知っていたとはいえ、一年前(2019年秋)には、それをPCとユーザーの関係にあてはめてみることなど思い付きもしなかった。さらに言えば、私は2020年4月以降、大学の仕事でZoomを本格的に使うようになるまでは、自分のPCのカメラ(標準で装備されているにもかかわらず)をオンにする機会もほとんどなかった。少なくとも私にとって、ゲームのプレイヤー空間に相当するようなユーザー空間の存在は、2020年に不可抗力的に生じたテレワーク生活のなかで発見されたものである。それまでは自分がコンピュータを操作する空間を意識したことはなかった。

先ほどプレイヤー空間と(物理的)ユーザー空間の違いを、スクリーンとの関係(プレイヤー=ユーザー自身が映っているかどうか)で説明したが、より原理的な両者の違いは、ゲームにおいてスクリーンは基本的に「窓」であるのに対して、カメラ付きのPCにおいては、スクリーンが「鏡」と「窓」の機能を併せもっている点にある。スクリーンは、その向こう側に通話相手の顔と部屋が見えるときは「窓」として、反対に、自分の顔と部屋が見えるときは「鏡」として機能している。かつてジェイ・デイヴィッド・ボルターは、コンピュータインタフェースの両義性(透明性/不透明性)を「窓と鏡」という対比的な比喩を用いて説明したが、カメラ付きPCのスクリーンは、よりリテラルに窓と鏡として機能している。

通話相手の顔と部屋を映し出す「窓としてのスクリーン」と、自らの顔と得部屋の背景を映し出す「鏡としてのスクリーン」。このうちわれわれ(少なくとも私)が圧倒的に「不慣れ」なのは後者である。「窓としてのスクリーン」は、対話相手(家族や友人、仕事仲間)との「自然なやりとりの代替物」を提供してくれる。他方、「鏡としてのスクリーン」は「オリジナルな経験」が存在せず、何の代替物にもなっていない(人によっては洗面台や鏡台の鏡の代替物としてPCのカメラが機能しうるかもしれないが)。

そして「鏡」という言葉の妥当性自体が実は問題含みである。自分がモニターする映像が左右反転することを嫌い、アプリケーションの「ミラーリング」の設定を無効にする人も少なくないからだ(デフォルトではミラーリングになっていないケースもある)。また文字を映すときなどは、左右反転の映像だとモニタリングに不都合が生じるだろう。「鏡としてのスクリーン」は、好き嫌いの問題をこえて、実用性の観点からも支障がある。ボルターがいった「鏡としてのインタフェース」とは、あくまでも「それを通してユーザーが自己を再確認するもの」くらいの意味で持ち出されている比喩であり、スクリーン上にユーザーの「左右反転像」が映ることを含意しているわけではない。その意味では、自分自身が映っているスクリーンも「鏡」ではなく「窓」として──つまりコミュニケーションの相手が映っているスクリーンと同様のものとして──機能しているといえるのかもしれない。

しかしだからこそ、その経験はいっそう不慣れで奇妙なものとなる。自分が右に動けば、画面の中の自分が(画面外の自分から見て)左に動き、自分が左に動けば、画面の中の自分が右に動く。そのような自己像やそれとのインタラクションは、少なくともわれわれがこれまで日常的に経験してきたものではない。それに比べれば、鏡像の方がまだしも「自然」である。

例えば、PlayStation 2にはプレイヤーの身体の動きをキャプチャしてコントローラとして使える「EyeToyカメラ」が出ていたが、それに同梱されていたゲーム『EyeToy: Play』(2004年)はプレイヤーの映像を「左右反転像」としてスクリーン空間に取り込んでいた。そこではスクリーンはたしかに「鏡」として機能していた。というより、そうでなければ、左右の感覚が混乱して、とてもプレイできなかったと思う。

以上、ゲームにとっての「プレイヤー空間」のアナロジーとしてPCにとっての「(物理的)ユーザー空間」なるものを想定し、両者の共通点と相違点を探ってきた。両者の最大の違いは、後者がPCのカメラによって捉えられ、ユーザー自身の姿と共に、スクリーンに映し出されることである。しかしこのことから直ちに、スクリーンがユーザーにとって「鏡」として機能しているとはいえない。かといってユーザーがそれを「窓」として経験しているとも言い切れない。この辺りが判然としないのは、単にわれわれが「(物理的)ユーザー空間」の存在(その実体性)に慣れていないからだろう。だがその存在は、今後急速に意識され、やがては身体化されていくはずだ。それを名指す、もっと適切な言葉も出てくるかもしれない。そしてそれを通して「バーチャル環境の中での自分(を見ること)」と「鏡の中の自分(を見ること)」の違いが、より明確になっていくかもしれない。これは単なる「左右の問題」(ミラーリングのオンオフによって解消されるような)ではない、という直感がある。