維新の「日本大改革プラン」-格差社会を打ち破り成長する日本経済を取り戻す!-

《ポイント》

1.平成の失われた30年を乗り越え、成長する日本経済を取り戻すためには、国民の挑戦を支援するための三大改革を実行することが必要です。

2.第一に、頑張った人が報われる「挑戦のための税制改革」です。富裕層ほど所得税率が低くなる逆累進性を是正(総合課税化)するとともに税率を「フラットタックス」(700万円以下部分は10%、700万円超は30%)に簡素化し、透明で公正な経済活動を促進します。

第二に、安心して挑戦できる「挑戦のための社会保障改革」です。障がい福祉、住宅扶助等は維持した上で国民全員に最低限の収入(ベーシックインカム6万〜10万円/月)を事前給付し、事業の失敗や感染症パンデミックなどの有事にも安心な「挑戦のためのセーフティネット」を構築します。

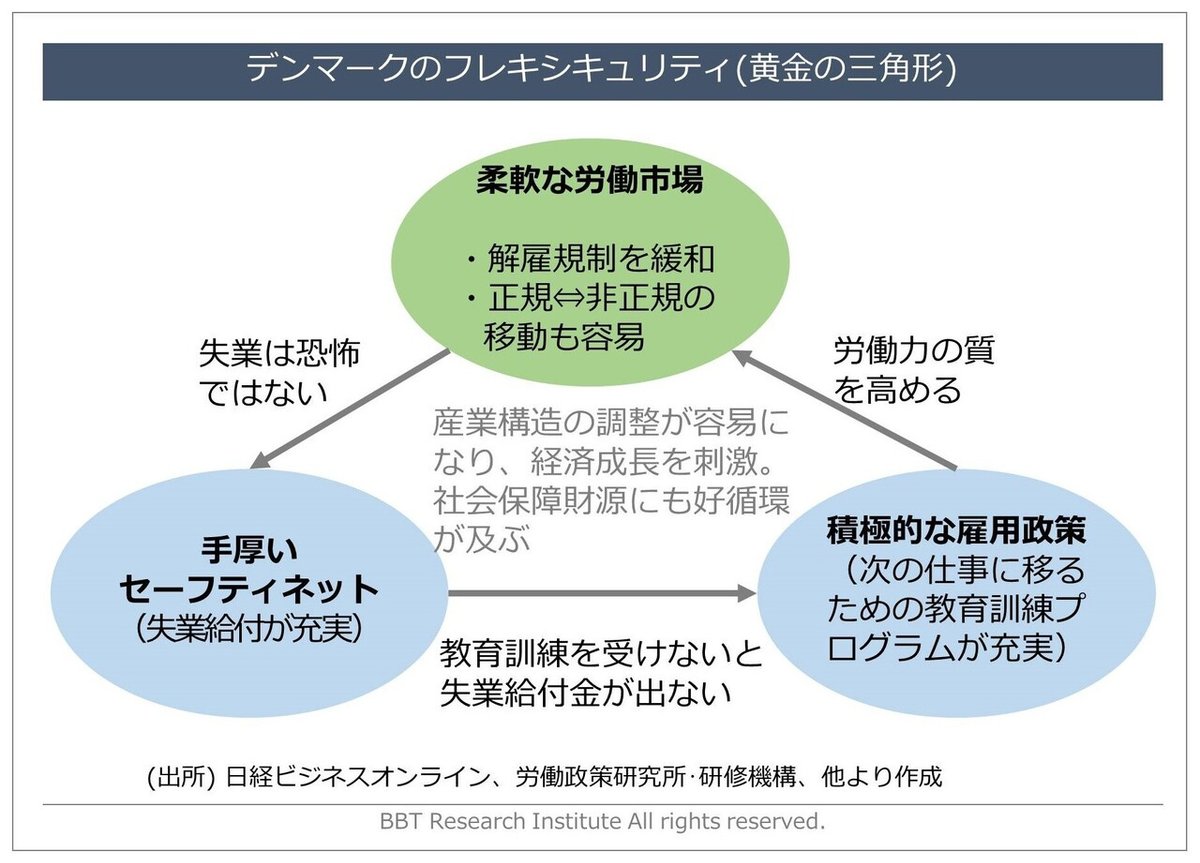

第三に、何度でもやり直せる「挑戦のための労働市場改革」です。経営者と労働者の双方にとって能力を十分に発揮できない状況を是正するため、労働分野の規制改革を進めると同時に労働者の学び直しを支える教育無償化を拡大し、再挑戦しやすい労働社会を実現します。

こうした「挑戦支援三大改革」を一体で実行することにより、社会のあらゆる歪みや格差を一挙に解消するとともに、先進国に相応しい経済成長を実現し、有事に際しても国民の生活を守ることがでる経済社会をつくります。

3.維新版ベーシックインカムの導入は事業規模は100兆円に及ぶ大改革となりますが、複雑な税制や既に破綻している基礎年金の組み替え等を中心に「再分配」だけを目指すのであれば新規財源は不要です。しかし、私たちの大改革の目的は経済成長を実現し「改革と成長の果実」を国民に還元することですから、既存制度の組み替えは60兆円程度にとどめ、40兆円を改革と成長で生み出すことを目指します。

1.日本大改革の必要性

人口減少と少子高齢化が同時進行し、支える側の現役世代が減り続け、支えられる側はこれからも増え続けていく。こうした社会保障を取り巻く深刻な構造を正面から直視することなく、年金生活でなく年金制度の「百年安心」といった弥縫策に終始してきたのが、1955年の結党から既に還暦を過ぎた自民党の実態です。

もちろん、生涯青春の気概で必要な改革を断行する覚悟があるなら結構ですが、消費増税に依存し、成長しない日本を前に立ちすくむばかりです。(対する日本維新の会は、結党から9年。人間でいうと未だ小学生に過ぎませんが、大阪の大改革を実行しつつ、国会では日本大改革に挑戦している、そう、ご理解を賜れれば幸いです。)

例えば、成長しない経済を背景に所得は増えず、高齢化する社会を背景に税や社会保険料が上がり続けたため、平均的な世帯の可処分所得は低下し続け、6人に1人が相対的貧困に陥っています。

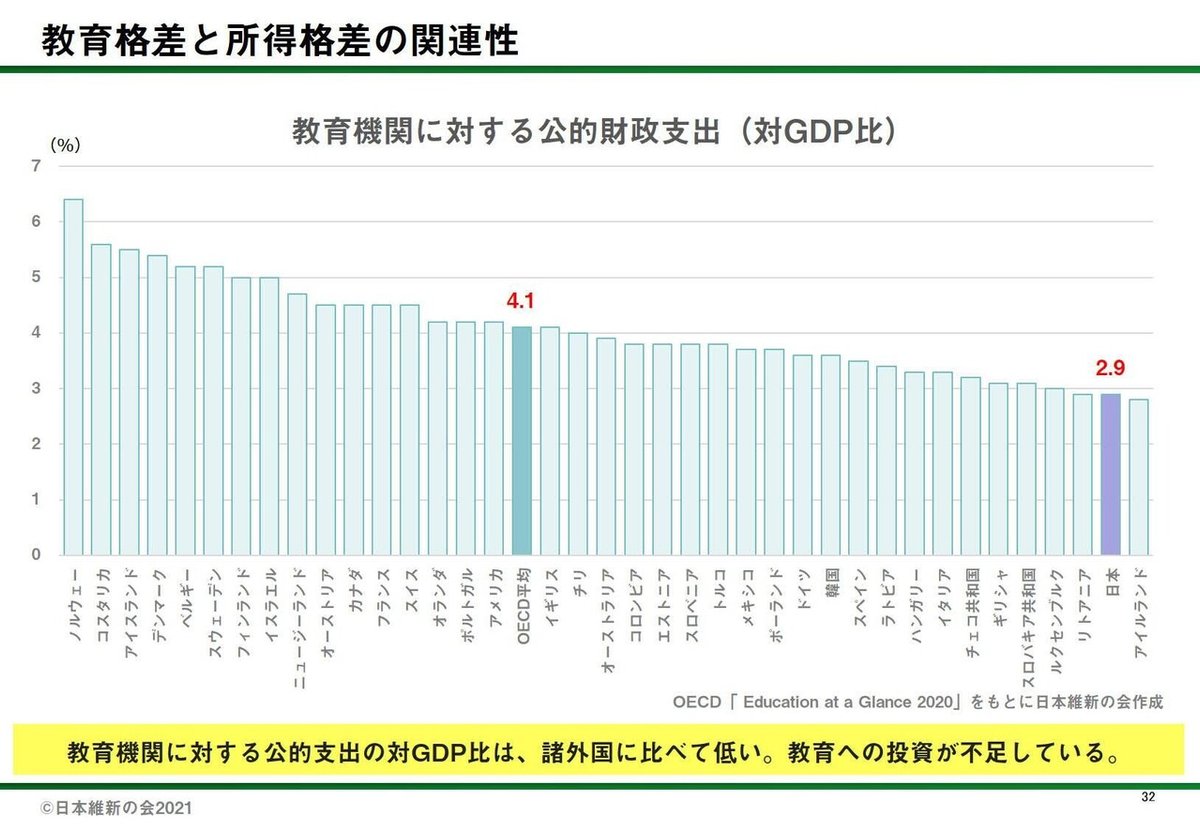

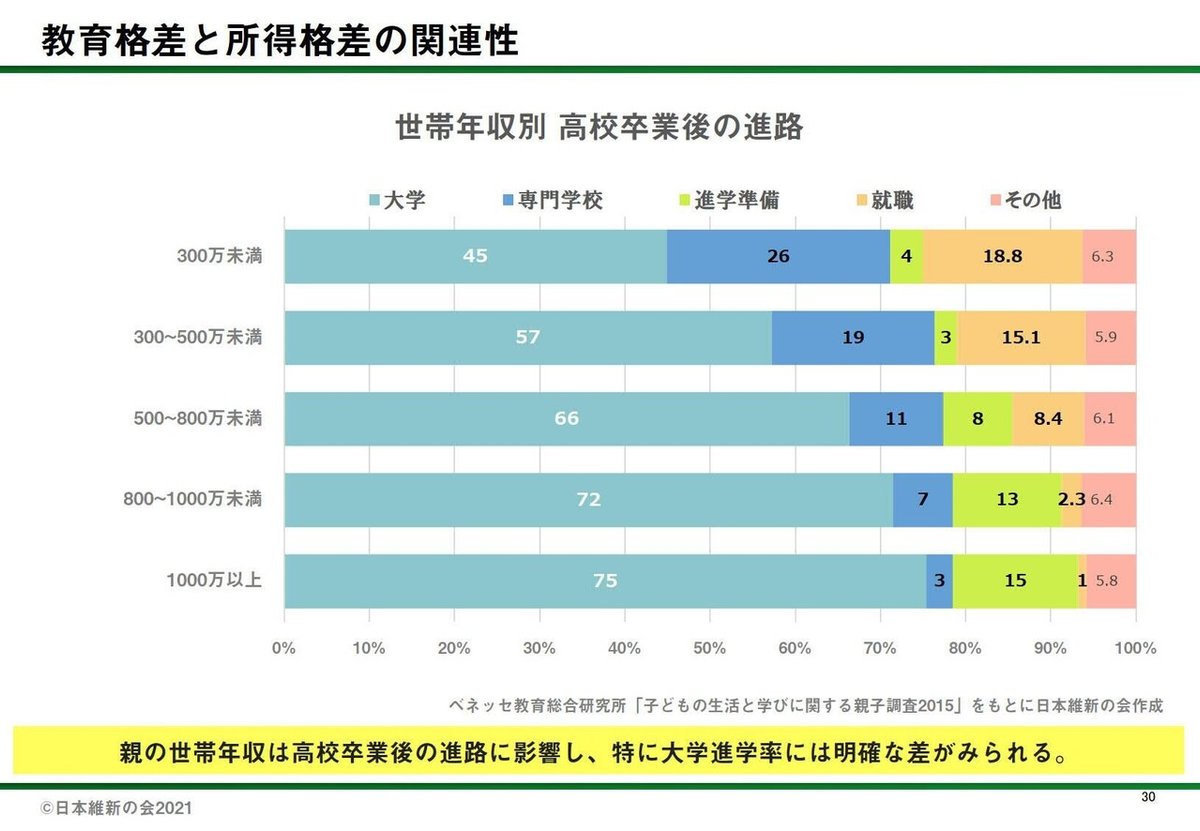

特に問題なのは、働いても豊かになれない格差の固定化が進行していることです。学歴による年収格差は高卒と大卒とで150万円/年にのぼり、教育への公的支出が少ないために、そうした所得格差が子ども世代の教育格差となり、貧困が再生産されています。保護者の年収格差が子どもの学歴格差に直結してしまっているのです。

2.政治・行政・政策にわたる維新の改革

地域政党・大阪維新の会を母体として2012年に結成された日本維新の会は、これまでの9年間、ひたすら大阪の成長のために、永田町における大阪維新の会の出先機関として懸命に働いてきましたが、いよいよ令和の時代になり、日本の繁栄に暗雲が垂れ込める中で、単に大阪の出先としての役割だけでなく国政政党としての責任を果たしていかなければならないと決意し、当時の橋下代表の下で打ち出した「維新八策」という原点に立ち返って、新しいスタートを切っているところです。

第一の原点は、政治改革=国会改革です。いわゆる「身を切る改革」という政治家の姿勢を問う改革は引き続き実行してまいりますが、今後は維新が野党第一党になって国会改革を断行しなければなりません。万年与党と万年野党とが裏で手を結ぶ国対政治という茶番劇は、自民党と社会党化した立憲民主党との合作、国民のためにならないことは明らかです。

第二の原点は、行政改革=統治機構改革と憲法改正です。憲法改正の発議は国会議員にしか出来ません。改憲政党で衆参2/3を確保しながら国民投票を実施しなかった自民党に喝を入れなければなりません。大阪都構想の住民投票は僅差で否決されましたが、条例を通じた府市統合を進めるなど統治機構改革の必要性は今後も変わりません。日本維新の会の憲法改正原案には三本柱の一つに道州制等を位置付けていますので、今後も関西の州都大阪の実現を期してまいりたいと存じます。

そして第三の原点が、政策改革=経済社会の大改革です。これまでも大阪から日本を変えるとの気概で改革を推進してきましたが、格差社会を打ち破り成長する日本経済を取り戻すためには、税制から社会保障、更には労働市場を含めた大改革を実行しなくてはなりません。

単に消費増税を糊塗するための「社会保障と税の一体改革」(いわゆる三党合意)ではなく、本当に経済を活性化するための「税と社会保障と労働市場の三位一体改革」(維新の「日本大改革プラン」)が必要なのです。

3.経済成長と格差解消に必要な三大改革

日本維新の会による「大改革プラン」は、1)頑張った人が報われる「挑戦のための税制改革」、2)安心して挑戦できる「挑戦のための社会保障改革」、3)何度でもやり直せる「挑戦のための労働市場改革」という三大改革から構成されています。

(1)挑戦のための税制改革

第一に、日本の税制をフロー課税中心からストック課税中心に転換し、頑張った人が報われる「挑戦のための税制改革」を実行します!

日本の税制は、所得税であれ、法人税であれ、消費税であれ、働けば働くほど動けば動くほど課税されるという経済活動に対する懲罰的税制になっています。他方、金融資産からの所得への課税は給与所得等に比べて税率が低く、かつ定率であるため、金融所得が多い高所得者ほど総所得に対する税率が低くなる逆累進性を生んでいます。

維新の大改革プランでは、複雑な所得税制を抜本的に簡素化します。まず、主要国の税制とのバランスにも配慮しつつ、金融所得を含め各種所得金額を合計して所得税額を計算する総合課税制度を採用し、富裕層に適正な負担をお願いします。その上で、税率を2段階の「フラットタックス」(所得のうち700万円以下の部分には10%、700万円超の部分には30%)に簡素化します。賃金が増えても税率が変わらないので、働けば働くほど手取り収入が伸びていくとともに、高所得者が給与所得を金融所得に転換するといった小細工も不要になりますので、透明で公正な経済活動を促進することができます。

(2)挑戦のための社会保障改革

第二に、貧困の罠に陥りやすい生活保護はじめ複雑で不公平な給付制度を換骨奪胎し、挑戦のためのセーフティネットとして「維新版ベーシックインカム」(維新版BI)を導入、安心して挑戦できる「挑戦のための社会保障改革」を実行します!

現在の社会保障は、生活保護から児童手当や失業保険に至るまで、特定の要件を満たした者を対象に「申請主義」をとっているため、判定等にたずさわる公務員の人件費やシステム改修に莫大なコストがかかるとともに、不正受給を防止することは容易ではありません。逆に、本来受給できる人々に支援の手が届かないといった悲しい事件も絶えることがありません。

維新版BIは、国民全員に最低限の収入として毎月6万〜10万円の現金を事前給付(障害福祉は維持、生活保護制度における住宅扶助や医療介護扶助は住宅政策や医療介護政策で対応)し、余裕のある層からは事後的に徴税します。マイナンバーをフル活用したシンプルな事前給付・事後徴税型の仕組みとすることで、行政コストを抑えながら不正を排除し、より公正な給付と負担を実現します。

維新版BIに必要な予算規模、すなわちの事業規模は100兆円まで膨らみますが、維新版BIの本質はバラマキではなく既存制度の大胆な組み替えですから、100兆円の新規財源が必要なわけでは決してありません。仮に、複雑な税制や既に破綻している基礎年金の組み替え等を中心に「再分配」だけを目指すのであれば、新規財源は不要です。

しかし、私たちの大改革の目的は単なる格差解消ではなく経済成長を実現し「改革と成長の果実」を国民に還元することですから、

1)基礎年金、生活保護等複雑な既存制度の置き換え・組み替え

2)歳入庁等を通じた公正な税と社会保険料の徴収

等は60兆円にとどめ、

3)マイナンバーのフル活用等を通じた大胆な行財政改革で20兆円

4)日本大改革プランによる経済成長で20兆円

合計40兆円を改革と成長で生み出すことを目指し、改革と成長の果実が顕在化し収支がバランスするまでは国債発行で補填します。

もちろん、自民党総裁選で高市早苗氏が打ち出した「給付付き税額控除」の事前給付からスタートすることも可能です。維新版BIと給付付き税額控除との差分を徴税等を通じて後年度に回収することとすれば、維新版BIに必要な財源が「給付付き税額控除」に必要な財源と変わらないことは言うまでもありません。

なお、大事なことは、現行制度のまま放置したとしても、高齢者の年金生活(年金制度ではない!)を支えていくためには膨大な財源が必要になる、という事実です。年金給付額が月5万円以下の低年金者が320万人(無年金50万人を含む)に及び、そうした高齢者が続々と生活保護の被保護世帯になっている(現状でも被保護世帯163万世帯のうち高齢者世帯が91万世帯で55.8%を占め、増加を続けている)現状を踏まえれば、改革の有無にかかわらず新たな財源が必要になることは明らかです。にもかかわらず、自民党総裁選では、河野太郎氏が最低保障年金に言及した程度で、その財源については、どの候補も正面から取り上げませんでした。

いずれにせよ、シンプルなフラットタックスとともに維新版BIを導入することにより、ワーキングプアの問題や年金と生活保護の収入の逆転現象、更には複雑な税制を背景とした脱法的節税対策の横行など社会のあらゆる歪みや格差を一挙に解消することができます。また、最低限の収入(維新版BI)が事前給付されていれば、事業の失敗(個人的有事)や感染症パンデミック(社会的有事)といった有事に際しても国民の生活を守ることが容易になると考えられます。

(3)挑戦のための労働市場改革

第三に、日本の硬直的な労働市場を改革し流動性を高めるなど、何度でもやり直せる「挑戦のための労働市場改革」を実行します!

現在の労働市場・労働法制の下、経営者と労働者の双方にとって能力を十分に発揮できない残念な状況が続いています。雇用主はひとたび従業員を雇用すると解雇することが難しく、時代の流れに合わせて組織を最適化することができません。その結果、積極的な新規採用が抑制され、新たな雇用が創出されないため、労働者から見ても、今の仕事にやりがいを感じていなくても積極的に転職活動を行うことができないなど、悪循環に陥っています。

こうした状況を改革するためには、高度成長期に確立した硬直的な規制や慣行を見直すことで労働市場に人の流れを生み出す必要があります。解雇紛争の金銭解決など労働規制改革を通じて正規雇用と非正規雇用の断絶を解消するとともに、同一労働同一賃金の原則の下、自分の得意な能力を活かして複数の企業から特定の業務を請け負うギグワーカーや、学び直しによって夢を実現しようとする生き方への道も大きく開けます。

そうした再挑戦しやすい労働社会を実現するために不可欠なのが、学び直しを支える教育の無償化と、離職しても生活が破綻しない最低限の収入保障(維新版BI)なのです。

4.税と社会保障と労働市場「三位一体」での改革実行を!

以上の三大改革は相互に補完的であるため、税制改革だけでも、社会保障改革だけでも、労働市場改革だけでも、経済成長と格差解消の好循環を生み出すことは出来ません。

新しい税制による所得再分配と挑戦支援、新しいセーフティネットによる挑戦支援、そして何度でもやり直せる労働市場による挑戦支援という3つの挑戦支援を「三位一体」で実行していくことにより、平成の失われた30年を乗り越え、成長する日本経済を取り戻すことができる、私たち日本維新の会は、そう考えているのです。

日本維新の会はまだまだ小さな政党ですが、自民のプランAにだけ日本の未来を委ねるのではなく、自民党には出来ない維新のプランBを国民の皆さまにお示しし、ご意見を賜りブラッシュアップしながら、来たる総選挙で、更には国会で、大議論を巻き起こし、日本大改革を実行して参りたいと存じます。ご支援を宜しくお願い申し上げます!

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?