住基ネットの亡霊

HEA-SYSをめぐる混乱

今日に至るも数多くの死者や重症患者を出し続けている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、我々に社会の脆弱性を嫌というほど突きつけた感染症と言えるでしょう。3年近くが経過した今になっても感染者の全数把握の是非が議論されているのも、その顕著な現れの一端だと思います。

全ての感染者の状態を把握するには厚生労働省が開発したHEA-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)に感染者個々の情報を入力する必要がありますが、感染者への対応に当たる医療従事者にとっての負担が大き過ぎるといった批判は以前からありました。とりわけ、より感染力の高いオミクロン株による第7波では、医療資源の枯渇状態が続いており、HEA-SYS入力まで到底手が回らないというのが実態でしょう。

一方で、全数把握を断念して重症化リスクの高い患者などに絞ってしまえば、既往症などがない患者の症状の急変への対応に支障が生じるといった意見も根強く、対応方法は二転三転している状況です。私の身近でとりわけ既往症のない方がコロナに感染され、40度の熱が3日も続き、経験したことのないほどの喉の痛みに襲われ、食べ物はおろか水すら喉を通らなかったという話を聞き、インフルエンザなどとは別次元の重篤な病気であることを改めて感じました。幸いその方は3日ほどで熱が下がり始め全快されましたが、重篤な状態からいつ急変しないとも限らないことを考えれば、情報が共有されないことへの危険性は極めて高いことが容易に想像されます。

では、HER-SYSとはどういったシステムなのでしょうか?

HER-SYSは、これまで手書きで書かれFAXで共有していた発生届をオンライン共有することを目的に開発されました。下の図は厚生労働省のホームページから引用したものですが、オンライン化することで保健所の見読性が高まり、手書きFAX文書からの入力作業など保健所の負担の軽減を目的にも導入された仕組みです。

一方、情報入力が現場の医師に委ねられたことで、患者が発生する都度HER-SYSにログインし以下の項目(全体でおよそ120項目)を入力しなければならなくなり、こうした作業が医師の負担増大につながる結果になったわけです。

厚生労働省は120に及ぶ入力項目のうち、氏名・生年月日などの患者情報や発症日、検査記録、現在の状態など必須項目を絞り込む優先順位付けを図りましたが、医療対応の傍らで1日10万人を超える新規感染者への情報入力することへの負担は相当なものだと思います。

もしマイナンバーが効果的に使われていたら

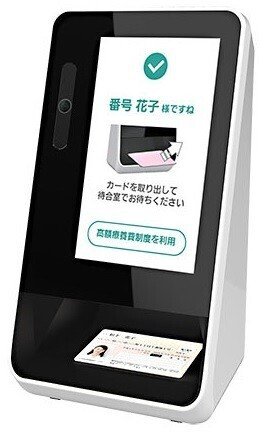

最近、多くの診療所の受付に、こうした機器が置いてあることにお気づきの方も多いと思います。これは、保険証情報を入れたマイナンバーカードを読み取るための機器です。現在では医療現場でのマイナンバーカードは健康保険証以外には適用されないことになっていますが、 同種の番号制度を採用した国の多くでは医療面での活用が進んでいます。

以前ほかのブログでも紹介したことがありますが、私が初めて北欧諸国に視察に訪れた15年以上も前に、スウェーデンやデンマークの医療機関や介護施設で、当たり前のように患者情報が番号によって連携され活用されている様子を見て驚いた経験があります。患者のプライバシー情報はどのように保証されているのかを尋ねたところ、関連法規によってアクセス権が認められる情報には使用者(医師)がその目的に限り閲覧が許可されているといった説明を受けました。スウェーデンの『新患者データ法(The new Patient Data Act)』もそれにあたり、その中身には情報アクセス権に関連する極めて詳細な規定が盛り込まれています。プライマリー医療、セカンダリー医療と医療機関の役割が明確に分けられているスウェーデンでは患者情報の共有は必須であり、高度医療を施すセカンダリー医療以上の病院では、常に初期診療データを参照しながら適切な医療を施すといった分業化が成立しています。わが国のように、転院するたびに同様の検査を何度も行うといった無駄は省かれており、こうした体制が限られた医療資源を守ることにもつながっているといった説明を受けました。

では、仮にマイナンバーが北欧のように活用されていれば、今日のコロナ渦での医療体制は大きく異なっていたのではないでしょうか。少なくとも、HER-SYSに氏名などの患者情報を打ち込む手間は省けたはずです。さらに診療所のカルテと連携していれば、たとえ入力項目が120項目であろうがワンクリックでデータのアップロードが可能になったのではないでしょうか。

しかし、残念なことに今のマイナンバーの仕組みではそれが可能となる仕組みが備わっていないのです。その最大の要因は、マイナンバーカードに収納されている電子証明書に肝心のマイナンバー情報が収められておらず、機械的に本人を特定することができない仕組みになっていることです。これは、特別定額給付金をマイナンバーカードで申請する際にも大きな障害となりました。マイナンバーカードで申請された個人を特定するために、自治体では証明書のシリアル番号をもとに発行機関であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に問い合わせなければ本人の特定ができないといった嘘のような実態が生じたのです。

では、なぜマイナンバーカードの証明書に本人が特定できる情報を入れなかったのか?その根源はかつての住基ネットの亡霊が関わっていたと考えられます。

住基ネットの亡霊

住基ネット(住民台帳ネットワークシステム)は、氏名・住所・生年月日・性別(基本4情報)をネットワーク化することで全国共通の本人確認ができるシステムとして2002年に稼働を開始しました。住基ネットでは11桁の住民票コードが附番されたのですが、当時では『ウシは10ケタ 人は11ケタ』などといった噴飯物としか言いようのない感情的な反対運動までが生じ、プライバシー侵害に反対した市民による全国的な訴訟にまで発展しました。こうした動きに呼応(私には“迎合”としか思えませんが)するように、住基ネットへの不参加を表明する自治体までも現れ、全国共通の本人確認を可能とするシステムであったはずの住基ネットは訴訟対応に追われる事態に追い込まれました。

一連の訴訟の論拠は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきとされた憲法第13条に違反しているといったことですが、基本4情報が公権力の行使にあたるのかといった点が争点となったわけです。結局、この争いは2008年の最高裁判決によって「住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は、氏名、生年月日、性別及び住所から成る4情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。このうち4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、これらはいずれも、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない」とされたことで、合憲判断が確定したわけですが、行政機関には“住基ネットの亡霊”ともいえるトラウマが今なお残っているようです。

マイナンバーは12桁の個人番号が割り振られていますが、このうちの1桁は管理用で、実質は住基ネットで使用された住民票コードから生成された番号で、今日のマイナンバーの基盤になっています。ただし、その適用には慎重が期されており、先ほど挙げたマイナンバーカードの証明書にマイナンバーを記載していない点などもそうしたトラウマからくる過剰な配慮の結果なのでしょう。マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)でも、個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」として扱いを区分するなど、疑問に感じる対応までが図られています。

15年以上前に初めて北欧を訪れた際の話に戻りますが、その際デンマークのDPA(Data Protection Agency=データ保護庁)で当時の住基ネットの仕組みについて説明した際の苦い経験があります。プライバシーに配慮した仕組みをじっと聞いていた担当官が「さすがプライドの高い日本だけあって、本人の健康よりもプライバシーが重視されるのですね」と指摘され思わず赤面したことです。一連の住基ネット騒動の中で一躍名を馳せた評論家もおられますが、彼女の鋭い?論調がマスコミを動かし世論を沸騰させた結果が、今になって振り返ると全数把握の妥当性をめぐる議論にまで発展したように思えるのです。

全数把握から漏れて命の危機に陥った患者に対し、当時の論客たちはいま何を感じておられるのでしょうか? もっとも、自らの発言の影響と今日の事態を結び付けられるだけの知性と想像力を持ち合わせていればの話ですが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?